culture et histoire - Page 1227

-

L’Heure la plus sombre n°25 – Émission du 22 février 2016

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

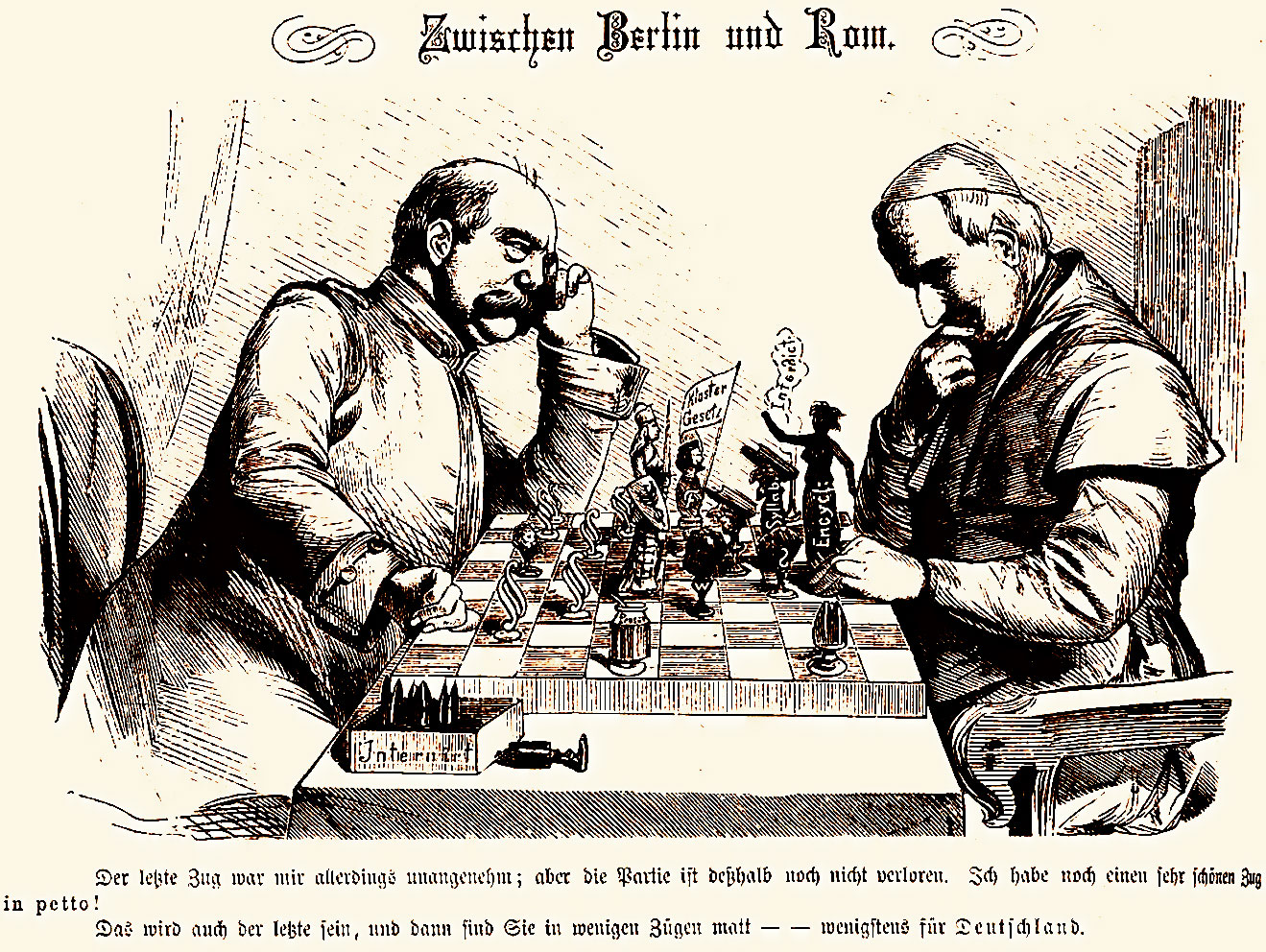

Bismarck

Recension : Lothar Gall, Bismarck, le révolutionnaire blanc, Fayard, Paris, 1984, 845 p.

Auteur d’une biographie de Benjamin Constant, d’un essai sur le libéralisme et d’une approche du “problème Bismarck” dans l’historiographie depuis 1945, Lothar Gall nous propose cette fois une biographie impressionnante d’un des hommes d’État les plus fascinants du XIXe siècle. Le lecteur francophone lira avec profit ce monumental ouvrage (845 pages !), qui présente un acteur essentiel de l’histoire européenne et de l’histoire des relations franco-allemandes depuis 1870. Créateur de l’Empire allemand sur les ruines du Second Empire français de Napoléon III (”Napoléon le petit”, écrivait avec acrimonie Victor Hugo de son exil), Bismarck reste une figure aussi mystérieuse que méconnue du public français.

Otto Eduard Leopold von Bismarck-Schönhausen fut hobereauprussien. De par ses origines, il fut et reste symbole négatif pour la plupart des Français : celui du pangermanisme, de l’impérialisme allemand du XIXe siècle. Mais cette image, plus proche de la caricature que de la réalité historique, ne doit pas cacher son rôle essentiel dans l’édification d’une monarchie préoccupée, même si ses raisons n’étaient pas celles du mouvement socialiste, d’assurer aux travailleurs allemands la sécurité sociale et un bien-être supérieur à celui des autres travailleurs européens. La “paix sociale” est une construction bismarckienne très en avance sur son temps. Il fallut attendre 1920 en Italie et 1936 en France pour voir d’autres États européens engager des politiques similaires.

Pourtant, la somme de Gall appelle quelques remarques critiques. La Nation allemande reste marquée par le système institutionnel, par les partis et les groupes sociaux nés sous Bismarck. C’est la raison essentielle pour ne pas considérer, écrit Gall, l’ère historique bismarckienne comme définitivement close. Gall, en désignant Bismarck ”révolutionnaire conservateur”, engage une polémique. Selon certains critiques allemands, comme Hans Georg von Studnitz, l’analyse de Gall serait mutilée par le mental néo-allemand, formé sous l’ égide des “rééducateurs” américains d’après 1945. Certes, notre époque n’a plus le goût des biographies apologétiques, mais l’esprit critique, pour être juste et efficace, ne doit-il pas s’abstraire du Zeitgeist [esprit du l'époque] et se replacer résolument dans le contexte qu’il étudie ?

Produit du XIXe siècle, le Reich de Bismarck n’est ni plus ni moins “moral” que le “British Empire” de Disraëli, que l’Italie de Cavour ou la France de Napoléon III. Gall critique le style politique de Bismarck sur trois plans. D’abord, il l’estime “privé de principes”, “amoral” et exclusivement préoccupé d’accroître sa puissance. Pourquoi adresser tel reproche à Bismarck seul ? Par-delà cette attaque ad hominem, n’est-on pas en droit de repérer un vœu anti-politique proprement idéologique (libéral ou “gauchiste”), typique de l’historiographie culpabilisante ouest-allemande ? Persuadés que la politique s’accomplit selon un “Plan” (?), divin ou “rationnel”, les adeptes de cette méthode historique sont mal à l’aise devant la politique du “risque calculé” pratiquée par Bismarck et éloignée des préoccupations fumeuses des idéalistes de toutes espèces.

La masse d’informations réunies par Gall est impressionnante et instructive ; on attend tout de même encore la biographie qui correspondrait aux critères de la Realpolitik bismarckienne. Un axe de recherches que nous suggérons : le rôle des formations politiques confessionnelles dans la diplomatie européenne. Mettre l’accent sur le Kulturkampfde Bismarck contre les agents allemands du Vatican, qui mettent, tout comme leurs héritiers d’aujourd’hui, des intérêts partisans et des dogmes saugrenus (tels l’infaillibilité pontificale) au-dessus des nécessités vitales des peuples. En 1911, Arthur Böhtlingk (in : Bismarck und das päpstliche Rom) avait amorcé pareille approche. Il faudrait continuer.

► Ange Sampieru et Michel Froissard (pseud. RS), Vouloir n°6, 1984.

Les dessous du Kulturkampf, mené par Bismarck contre les forces sociales du catholicisme allemand sont peu connues du public francophone. Une analyse approfondie de cette lutte nous donnerait immanquablement une vision nouvelle des événements diplomatiques de la fin du XIXe. Ci-dessus, “Entre Rome et Berlin”, une caricature du journal satirique berlinois Kladderadatsch (1875) sur cet épisode important de l’histoire allemande.

-

L'AF PROVENCE défend le MARSEILLE POPULAIRE : MARSEILLE DEMAIN, SANS RÉPUBLICAINS !

-

Réflexions & Libre Propos sur Louis Rougier et l’idéal helléniste

Préfacé par Alain de Benoist, le livre du professeur Louis Rougier est un merveilleux ouvrage qui nous permet d’envisager le monde chrétien dans lequel nous survivons par rapport à l’abandon des hautes valeurs de la civilisation Grecque.

Le GRECE (groupe de recherche et d’études pour la civilisation européenne) avait édité en 1977 aux éditions Copernic, un d’ouvrage de l’auteur dont le titre ne pouvait qu’attirer l’attention : “Le conflit du christianisme primitif et de la civilisation antique.”

Louis Rougier (1889-1982).

Professeur à l’université de Besançon, auteur de plus de quarante ouvrages, est à la fois : épistémologue, c’est-à-dire : critique des sciences de la formation et des conditions de la connaissance scientifique, logicien, philosophe, linguiste, constitutionnaliste, économiste, politologue et historien. La rigueur de ses écrits empêche toute dérive intellectuelle. Un discours et des faits suffisent à expliquer avec rigueur le sens des choses qui anime la Pensée, du pourquoi nous vivons dans des réflexions et des révolutions intellectuelles scientifiques, politiques et religieuses, et pour quelles raisons il ne peut en être autrement ! Travail rigoureux intelligible par tous, sans animosité, sans concession ni moquerie, détaché d’un esprit partisan, net et précis dans son discours telle la froideur chirurgicale d’un scalpel entaillant une plaie, pour reprendre cette image empruntée à Julius Evola. Louis Rougier est aussi passionnant et pertinent que Guy Rachet qui dans son livre intitulé “Les racines de notre Europe sont-elles chrétiennes et musulmanes” nous explique les raisons évidentes pour lesquelles il ne peut pas y avoir le moindre rapport ontologique (la connaissance de Dieu)… La convergence intellectuelle entre les deux philosophes réside dans le fait qu’il ne peut pas y avoir le moindre accord entre le Christianisme primitif et la Grèce Hellénistique d’une part, pas plus qu’il n’y en a entre le Catholicisme et l’Islam d’autre part. Les deux comparaisons conceptuelles sont à l’image de l’huile et du vinaigre… Problèmes culturels, religieux autant que civilisationnels qui permet de situer dans un “no-mans-land” le monde chrétien primitif et la philosophie catholique qui en découlera par rapport à l’Hellénisme et l’Islam. Ces deux religions issues de l’Ancien Testament n’ont naturellement rien à voir avec les sources vives de la Tradition Européenne et plus précisément encore, avec l’Univers sacré et consacré de la Grèce Antique, de son essence comme de sa substance indo-européenne… Ces études comparatives prouvent que tout nous sépare des religions du “Livre”. D’ailleurs monsieur Guy Rachet aura tôt fait de démontrer que c’est par le savoir intellectuel polytechnique et la philosophie liée aux mythes gréco-latins que le catholicisme, évoluant vers sa maturité de pensée, dans une France (pour ne parler que d’elle) profondément enracinée dans son paganisme polythéiste, a connu l’éclat rayonnant que le monde médiéval lui a façonné et forgé. Rappelons qu’il aura fallu entre Quatre et Cinq cents ans pour christianiser notre pays. Ce qui prouve l’attachement que portaient les gaulois et plus tard les gallo-romains aux anciennes croyances. Tout en sachant par ailleurs l’attachement spirituel que portent encore les gens dans certaines provinces, aux lieux dits, aux sources sacrées, aux guérisons liées à la petite magie de quelques sorciers encore bien inspirés par un savoir transmis de génération en génération de bouche à oreille et du souvenir encore vivace de certaines pratiques cultuelles aux odeurs de soufre et de bûchers… Bref, ces deux auteurs sont complémentaires et ils nous permettent de nous situer dans un univers religieux quelque peu baratté ! À savoir le fait que l’Islam est autant éloigné du catholicisme que le christianisme peut l’être de l’hellénisme et bien sûr de la Rome Impériale.

Mais avant d’aller plus loin, revenons un temps sur le fils conducteur de la pensée de ce philosophe de génie, et donc de la compréhension toute personnelle de la politique de son temps. Les inspirations du Professeur Louis Rougier ne pouvaient pas être si éloignées de celles qu’entretenait le chef de l’État Français sous l’occupation. Elles l’amenèrent à se rapprocher de celles développées à Vichy lors de la deuxième guerre mondiale. Cela étant, il ne participera pas à la politique menée à l’époque, et vivra aux États-Unis pendant toute la durée des hostilités. Toutefois, cet anti-Gaulliste convaincu, sera naturellement pour la réhabilitation du Régime de Vichy et du Maréchal… Ce qui, d’une certaine manière, justifie la pensée profonde de l’auteur, mais aussi le fait qu’il soit peu connu du grand public…

Par l’intermédiaire d’Alain De Benoît, il influencera l’idéologie de la “Nouvelle Droite” pour ses études sur l’Hellénisme comparé au christianisme. Vision aristocratique contre raison universaliste… Visionnaire lucide de la hiérarchie de l’ordre et de la discipline dans une société réactualisée par un idéal aristocratique et différenciée, tournée cependant vers une rénovation du libéralisme. Le sujet peut être discuté dans la mesure où il s’agit d’une vision politique dans le cadre d’une société idéale.

Le discours de ce philosophe hors-norme nous permet de comprendre les raisons qui nous poussent irrésistiblement vers le paganisme. La justification du travail accompli par les anciens Grecs nous démontre toute l’ampleur de leur savoir et toute l’application de leurs travaux pratiques. Dès lors, nous ne pouvons plus souhaiter que de retourner dans l’“Île des Bienheureux”, la “Terre du Milieu” égarée dans les couloirs du temps telle l’image paradisiaque d’un idéal englouti comme l’Atlantide et sa capitale Poséidopolis que décrivait Platon dans “Timée” et “Critias”, et d’une société glorifiée comme la “République”…

À la lecture de ce texte, Il est loisible de comprendre ce qui nous différencie des autres religions et des autres peuples dans la mesure où nous prenons acte de cette différenciation majeure où harmonie et esthétique ne font qu’un. Il est alors normal de chercher à copier l’idée de pureté, d’intelligence et de savoir original, afin de rebâtir toujours ce qui ne peut, hélas, rester éternel. Et tels que l’imaginaient les Anciens, les dieux servaient les hommes et le cosmos dans une recherche perpétuelle d’un équilibre dont est issue la création elle-même. Les hommes recevaient dès lors l’investiture que leur octroyaient les Dieux ; et les Dieux garantissaient une sécurité et un salut en harmonie avec le Cosmos.

C’est cette poussée verticale, cette rigueur de droiture particulière, métaphysique ; cette tension vigoureuse et pure qui oblige l’univers Indo-européen à justifier son action face à la Création issue de la volonté du Pouvoir Absolu Divin. Car les Dieux eux-mêmes s’incarnent au gré de la Création en marche afin de rectifier les déviances et les imperfections par la force et l’intelligence toujours associées… C’est d’ailleurs ainsi que le métallurgiste Héphaïstos, en brisant comme un œuf le crâne de Zeus permettra à la superbe Pallas Athéna armée de naître de l’intelligence et d’exprimer à son tour le savoir et la technique… Le Monde païen est toujours en devenir alors que celui des trois religions monothéistes issues du Livre est figé, tourné irrésistiblement vers les croyances en un monde meilleur, traduit par une image idéale d’un Paradis promis aux gentils par-delà le Ciel et la Terre, et pour le monde chrétien d’une parousie sans laquelle le Monde ne pourra jamais retrouver la “Sion Éternelle” et l’image de la “Jérusalem Céleste”… Pourtant nous verrons que l’hellénisme et le catholicisme ont un point en commun: la recherche de la perfection. Ainsi le christianisme ne pouvant rester éternellement sur ses acquis, devra s’adapter aux circonstances de son temps et aux évolutions de la pensée… Nous comprenons soudain, pourquoi rien ne peut être figé, et pourquoi nous sommes toujours en quête d’idéal, en quête de beauté, en quête d’Amour, de justice et de pureté car tout cela traduit une recherche intime profondément ancrée en nous, dans nos gênes, notre sang, notre ADN, comme un acquis depuis toujours, comme une matrice porteuse d’un savoir depuis l’aube du temps, aux racines profondes de notre civilisation Européenne Occidentale.

Ainsi par l’étude comparative du Professeur Rougier, nous comprenons les raisons définitives qui nous séparent des religions du “Livre” et pourquoi il ne peut y avoir aucun raisonnement commun, aucun point d’entente !

Pamphlet sans appel sur l’obscurantisme chrétien :

Le christianisme se veut intolérant contre tout ce qui n’est pas lui ou son semblable, sa vocation est de convertir la Terre entière… Religion prosélyte qui parfois, par son intransigeance, obligeait de gré ou de force à convertir les païens et les athées. Ce sont par les résolutions de Saint Bernard de Clairvaux pour la France et Hildegarde Von Binden pour l’Allemagne, que les deux têtes pensantes et dogmatiques de la chrétienté firent en sorte que le papisme déclare la guerre sainte contre les Albigeois et le Catharisme, (entre autres)… Mais en revanche, c’est par le baptême de Clovis que les Francs firent la France… Et cela fait partie du paradoxe de ce pays… Enfin, l’univers religieux des chrétiens réside dans l’idée du péché originel et d’une rédemption des âmes par la parousie ou le martyre, le royaume de Dieu n’étant pas de ce monde… Le monde vit dans le péché et la terre se vit déjà comme un purgatoire à l’image d’un Saint Louis, ce bon Roi de France dont la rédemption se paie du châtiment et de la punition par le martyre permanent et l’auto-sacrifice, vivant la condamnation et la culpabilité perpétuelle, toujours dans le besoin de se purifier des imperfections humaines afin de pouvoir se rapprocher de l’Esprit de son Dieu. Religion du martyre vécue comme unebénédiction. Le combat permanent de la vertu contre le vice. La charité étant aussi une vertu digne de tout éloge contre la bonne fortune des nantis… un regard humain plus qu’humain de miséricorde. La contrition, la charité, la pauvreté et la misère comme seuls biens personnels contre la noblesse arrogante des biens-nés…, aux jours ultimes de la “Révélation” du Jugement Dernier de l’“apocalypse”, les derniers ne seront-ils pas les premiers ?… Ainsi, il en va du repentir contre tout acte violent et les sept péchés capitaux comme clef de voûte de la “Faute originelle”, sauf pour les combattants de la foi galvanisés par la triple couronne du pape et de “son éternel blancheur de pureté”! D’ailleurs, il sera commandé à Saint Bernard de Clairvaux un manifeste qu’il écrira à l’intention du nouvel ordre monastique et guerrier des Chevaliers du Temple. Œuvre sans concession sur l’engagement de la noblesse à combattre au nom du Christ contre l’infidèle, jusqu’à la mort et dans le dénuement absolu. Le traité est sans appel. Exemple : « Que la guerre menace, ils se bardent alors intérieurement de foi et extérieurement de fer – et non pas d’or. Armés, et non pas ornés, c’est la crainte qu’ils suscitent chez l’ennemi, et non la cupidité… Ils se préoccupent du combat, non de l’apparat ; ils pensent à la victoire et non à la gloire, ils se soucient de semer la terreur plutôt que l’admiration… » (traduction du latin par P.Y.Emery frère de Taizé)

-

Compte-rendu de la conférence-débat avec Audrey Jougla : "Profession : animal de laboratoire"

Vendredi 26 février, l’association La Griffe organisait à Clermont-Ferrand une conférence-débat en compagnie d’Audrey Jougla, auteur de Profession : animal de laboratoire. C’est dans une salle encore trop clairsemée et au public hétéroclite, que cette jeune femme pétillante prend la parole. Son apparente gentillesse ne sera pas de trop pour aborder un sujet hautement délicat…

Vendredi 26 février, l’association La Griffe organisait à Clermont-Ferrand une conférence-débat en compagnie d’Audrey Jougla, auteur de Profession : animal de laboratoire. C’est dans une salle encore trop clairsemée et au public hétéroclite, que cette jeune femme pétillante prend la parole. Son apparente gentillesse ne sera pas de trop pour aborder un sujet hautement délicat…Audrey Jougla a voulu connaître la réalité de la vivisection, notamment en France. Une réalité difficile à appréhender car on ne rentre pas dans ce genre de laboratoire comme ça : un « brevet d’expérimentation animale » (sic) est nécessaire pour pouvoir pénétrer dans ce Pandémonium. On estime à 11,5 millions le nombre d’animaux de laboratoire dans l’Union Européenne et à 2,2 millions pour la France seule. Parmi les espèces fréquemment utilisées on retrouve les souris et autres rongeurs, les reptiles, les poissons, les oiseaux, des carnivores comme les renards par exemple, mais aussi les vaches, les chiens et les chats. Seuls les grands singes sont protégés pour des raisons « morales » de par la ressemblance avec l’homme (merci Darwin !). Les types de tests pratiqués sur les animaux se divisent en quatre types distincts :

1) Les tests dans le cadre de l’enseignement.

2) Les tests de toxicologie comme les tests de nocivité pour l’homme (46% en France).

3) Les tests dits de « recherche fondamentale » (neurosciences, psycho-chimie, psychiatrie).

4) Les tests dits de « recherche appliquée » qui découlent de la « recherche fondamentale ».Après une mise au point statistique en guise d’introduction, Audrey Jougla aborde de manière didactique dix préjugés sur l’expérimentation animale. C’est l’occasion d’apprendre des choses parfois glaçantes. Tout d’abord il faut savoir que des alternatives à ces pratiques barbares existent bel et bien : protocoles ex vivo, in silico, 3D in vitro, organes par puces et micro-organes. Malgré tout, ces méthodes alternatives ne sont pas mises en avant, les firmes et laboratoires privilégiant l’expérimentation animale car cette dernière est subventionnée ! Certaines personnes s’imaginent (naïvement ?) que ces animaux sont bien traités. Ceci est un non-sens absolu ! Test de nocivité (ingestion de produit de la marque Destop dans l’œsophage de chiens !), animaux rendu fous, malades et vivant dans des conditions épouvantables où la froideur des néons remplace la lumière du soleil qu’ils ne voient jamais, sans parler du bruit incessant. Le rapport avec le personnel est quant à lui compliqué. Au-delà des cas de sadisme, le personnel doit prodiguer des soins mais également des sévices via les expérimentations, position schizophrène intenable qui fait que l’homme et l’animal sont tous deux confrontés à une indicible violence. Ces expérimentations semblent légitimes bien que cruelles aux yeux de certains, notamment lorsqu’il s’agit d’utiliser des organismes vivant, pourtant aucun résultat tangible ne prouve leur efficacité…

Ensuite vient le tour des questions que l’on ne pose pas concernant l’expérimentation animale. Encore une fois on découvre des faits troublants. Firmes pharmaceutiques et autres laboratoires justifient ces expérimentations en mettant en avant la recherche sur les cancers pédiatriques par exemple. Cette méthode abjecte, qu’on pourrait appeler « méthode Aylan », consiste en une espèce de chantage émotionnel. Elle est également malhonnête car ce type de cancer n’est en réalité pas rentable pour les firmes et les laboratoires qui préfèrent investir dans d’autres champs d’action. L’image des expérimentations animales véhiculées par les médias (la fameuse souris blanche, la seringue) et les entreprises concernées sont en total décalage avec la réalité. D’ailleurs Audrey Jougla affirme qu’il est très compliqué de pourvoir s’exprimer sur le sujet dans les médias (vous pouvez cependant retrouver un entretien donné par cette dernière à TV Libertés ici : https://www.youtube.com/watch?v=oRryw39uN5A. Vous l’aurez compris, c’est la rentabilité et la maximisation des profits qui priment et nullement quelconque forme de philanthropie. A l’instar des essais cliniques sur l’homme, les résultats des expérimentations animales pourraient être mutualisées ce qui pourrait alléger une partie de ces souffrances mais la course aux brevets et la compétitivité condamnent définitivement cette option.

Cet univers est dominé par une hypocrisie dégoûtante. Pourquoi les tests sur les grands singes sont-ils interdits, du fait d’une « ressemblance avec l’espèce humaine, et pas les autres ? Les similitudes entre les souffrances psychologiques humaines et animales sont avérées, au même titre que la sensibilité des animaux. Si cela n’est pas le cas comment justifier les expériences de privation de sommeil, de privation maternelle, de dépression, d’aliénation mentale ou NBC (Nucléaire Bactériologique et Chimique) ? En termes d’hypocrisie la législation pratique le « double standard » : votre chat sera votre animal domestique mais un chat de laboratoire sera du matériel expérimental, bien qu’il puisse, dans l’absolu, s’agir du même animal ! Audrey Jougla affirme, pour l’avoir vu de ses propres yeux, que l’on retrouve les mêmes golden retrievers du Téléthon à la fois sur le plateau télé et dans ces laboratoires. Comment ne pas être eugéniste et hygiéniste après ça !? Ici règne le chantage émotionnel. Qu’est-ce donc que la souffrance d’un enfant face à celle d’un animal ? Quel procédé dégueulasse. La question de la souffrance animale dans les laboratoires relève également d’un présupposé que les hommes seraient supérieurs aux animaux. Que cela soit vrai ou non, rien ne justifie de futiles souffrances à des êtres vivants, doués de sensibilités comme vous et moi. Et si c’était vous, vos parents, vos enfants les cobayes de laboratoire ?

En conclusion, cette conférence bien que dépourvue d’images choc est très perturbante. Nous devons reconnaître à Audrey Jougla un courage et une force intérieure certaine du fait de son travail de terrain, au contact direct de la souffrance évoquée lors de cette conférence. D’ailleurs il est par moment difficile pour la jeune femme et certaines personnes du public de retenir leurs émotions, certaines anecdotes étant particulièrement odieuses... Pourtant Audrey Jougla est convaincu qu’à terme l’expérimentation animale est vouée à disparaître. Espérons-le !

De notre point de vue, il est évident que la souffrance animale liée aux expérimentations scientifiques est un énième symptôme d’un monde malade, bouffé de l’intérieur par cette idéologie mortifère qu’incarnent le libéralisme et son corollaire l’idéologie du progrès. Il est vrai que l’exploitation animale a de tout temps existé, bien que dans des proportions variées. Hors nous atteignons ici le paroxysme de l’exploitation animale via sa chosification extrême, passant de « l’animal outil/animal objet positif » (les chevaux de trait par exemple) à « l’animal matière/sujet négatif » où son identité d’être vivant douée de sensibilité lui est niée. Au même titre que l’exploitation de la nature, via le productivisme et « l’agrobusiness » hors-sol (auquel nous devons opposer le localisme et la logique de circuit-court), la cause animale doit être au centre de notre vision du monde et défendue dans un cadre d’écologie profonde enracinée.

Publier des slogans « Love animals/hate antifa » c’est bien gentil mais cela n’apporte rien. Commençons par bien nous occuper de nos animaux domestiques et d’éduquer nos enfants et la jeunesse en général. C’est aussi essayer d’utiliser les produits de marques qui ne pratiquent pas d’expérimentations animales (L’arbre Vert, Rainett, Lush), d’adapter son mode vie, de sensibiliser autour de soi, de soutenir et de militer bénévolement dans des associations comme celle de Brigitte Bardot, etc. La cause animale n’appartient à personne et surtout pas aux gauchistes en sarouel !

Donatien / C.N.C

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, lobby, santé et médecine 0 commentaire -

Le nouveau livre du Dr Bernard Plouvier : Le devoir d'insurrection

Le devoir d’insurrection ou la réponse géopolitique à la tentation cosmopolite

Servir est l’unique raison de vivre des meilleurs parmi les hommes et les femmes. Encore faut-il trouver une grande cause, un homme d’exception qui justifient ce dévouement de même essence que la foi religieuse. Cet idéal va de soi en Europe de nos jours. Il est, en effet, évident qu’aux Européens de notre siècle incombe un devoir : celui d’unifier les nations du continent, pour en faire un empire peuplé de citoyens tous issus de la race européenne, celle que les savants anglo-saxons nomment « caucasienne », sans que cela témoigne d’une quelconque certitude quant à son origine géographique.

Le devoir d'insurrection, Dr Bernard Plouvier , L'AEncre, février 2016, 346 pages.

En vente par correspondance à Synthèse nationale 116, rue de Charenton 75012 Paris (33 € + 3 € de port - chèque à l'ordre de Synthèse nationale)

L'acheter en ligne cliquez ici

-

La civilisation d'Ancien Régime et ses bienfaits :

« Dieu établit les rois comme ses ministres et règne par eux sur les peuples. C'est pour cela que nous avons vu que le trône royal n'est pas le trône d'un homme, mais le trône de Dieu même. Le modèle pour le gouvernement monarchique est l'autorité paternelle, se trouve donc dans la nature même. Les rois de France se font sacrer à Reims, ce qui donne a leur pouvoir un caractère religieux. » (Bossuet, La politique tirée de l'Ecriture Sainte, 1679, Extrait du livre III.)

Sous l’Ancien Régime les ‘‘deux tiers des enfants ne mouraient pas en bas âge, beaucoup, grâce à l’Eglise, savaient lire et écrire, et tous ne vivaient pas dans la crasse et l’absence de soins” Il faut se garder de caricaturer l’Ancien Régime, comme on le fait trop souvent, qui fut le cadre de vie de nos ancêtres pendant des siècles, et donc représente un élément respectable de notre patrimoine, avant que la terrible Révolution Française ne vienne détruire un ordre fondé sur la religion, la fidélité à l'égard des devoirs et les liens entre les générations, temps où les hommes n’étaient pas encore asservis aux durs impératifs de l’argent roi et de la société libérale , et où les quarante heures et les congés payés, obtenus lors des grèves 1936, auraient été regardés comme une épouvantable régression sociale auprès d’un peuple qui vivait au rythme lent des saisons et des nombreuses célébrations religieuses.

C’est pourquoi il faut nécessairement sur ces sujets, se libérer rapidement des clichés distillés par les manuels d’histoire de la IIIe République ! La société de l’Ancien Régime, où, contrairement à ce qu’on a pu lire récemment, les ‘‘deux tiers des enfants ne mouraient pas en bas âge, où beaucoup, grâce à l’Eglise, savaient lire et écrire, et où tous ne vivaient pas dans la crasse et l’absence de soins”, semble à peu près aussi exotique à nos contemporains que celle de l’Antiquité classique ou de l’Amérique précolombienne. Il convient donc d’en finir avec une vision figée par les trois siècles qui nous en séparent, et la lecture idéologique du passé de la France qui a stérilisé les recherches des historiens. Heureusement, il n’en va plus ainsi de nos jours, où de nombreux travaux d’érudition ont fait bouger les choses, et ont montré que les conditions existentielles étaient bien plus douces que ce que la propagande républicaine n’a eu de cesse d’imposer aux esprits, nous faisant découvrir une société qui avait évidemment ses imperfections et ses limites comme tout système humain, mais néanmoins participait d’un ordre général de vie plutôt harmonieux et équilibré [1].

Louis XVI, que les révolutionnaires traînèrent dans la boue, signa tous les recours en grâce et promulgua l'édit de tolérance du 17 novembre 1787 accordant l'état civil et un statut aux protestants. En effet, cet ordre, car s’en était un, était placé sous l’influence bénéfique de l’Église catholique tant décriée de nos jours, mais qui exerçait son ministère et rayonnait par son influence morale sur l’ensemble des populations, Église qui, comme l’écrit Alexis de Tocqueville :« n'avait rien de plus attaquable chez nous qu'ailleurs ; les vices et les abus qu'on y avait mêlés étaient au contraire moindres que dans la plupart des pays catholiques ; elle était infiniment plus tolérante qu'elle ne l'avait été jusque-là et qu'elle ne l'était encore chez d'autres peuples » .

A notre époque où une majorité de français ne pratique plus de religion, il est difficile d’imaginer la société de jadis, totalement immergée dans la Foi. Que ce soit dans la vie quotidienne, ponctuée par les sonneries de cloches, les offices et fêtes religieux, ou dans les évènements marquants de l’existence (baptême, mariage, sépulture). Pour les chrétiens d'alors la vie sur terre n’était qu’un passage vers la vie éternelle et, pour mériter le Ciel, il fallait mettre un frein à ses mauvais instincts et racheter ses fautes. Du point de vue économique, le système seigneurial, hérité du Haut Moyen Age, était basé sur une répartition des tâches entre celui qui assurait la sécurité le seigneur, et ceux qui produisaient les richesses, paysans, artisans, etc. En revanche, ce qu’on ignore, c’est qu’il existait de très nombreux contre pouvoirs reconnus comme les Parlements, les Etats provinciaux, les coutumes, qui permettaient un équilibre qui s’avéra durable et sage, évitant les régime des opinions, sans oublier que Louis XVI, ce "tyran" comme le fit remarquer Patrick Ferner que les révolutionnaires traînaient dans la boue, a, en dix-neuf ans de règne, signa tous les recours en grâce qu'on lui soumettait, de sorte qu'aucun condamné à mort ne fut renvoyé à l'échafaud, supprima l'usage de la torture dans les interrogatoires et celui des corvées et promulgua l'édit de tolérance du 17 novembre 1787 accordant l'état civil et un statut aux protestants. »

De la sorte, issus des idées républicaines, le socialisme marxiste et le libéralisme sont les deux face d’une même médaille matérialiste et athée qui fonde toute sa pensée sur une vision purement économique du monde et des hommes. Le libéralisme comme le socialisme manifestent un optimisme humaniste fallacieux, puisque la société n’évolue pas vers la réalisation du Royaume céleste, qui serait une éthique de la perfection humaine, mais est en prise avec des forces négatives qui tendent à un asservissement toujours plus important de l’esprit de l’homme. Comme le dira fort justement le cardinal Billot : « les principes du libéralisme et du socialisme sont absurdes, contre nature et chimériques » Ainsi que le rappelle nos amis du Christ-Roi : « Le libéralisme assujettit les peuples aux forces du marché, il gère la société sans aucune préoccupation religieuse, sociale, nationale et familiale, [les livrant] à la croissance continue de la production, il est une machine infernale condamnant la morale comme anti-économique. Exemple: le travail dominical. Bientôt, à quand le retour du travail des enfants? Quant à la gauche "socialiste" elle oppose à ce matérialisme des gouvernements qui développent la confiscation des activités politiques, économiques, éducatrices et sociales entre les mains d'une administration pléthorique, paralysante et parasite dont les militants mercenaires collaborateurs fournissent le personnel. »

Les ouvriers de Caterpillar, qui survivent grâce aux antidépresseurs, nourris de TF1 et du journal du hard de Canal+, gavés de football, pourris par une nourriture malsaine et irradiée achetée à Carrefour, sont beaucoup plus aliénés que leurs parents et grands-parents ! Sous l’Ancien Régime, si la vie était parfois dure pour beaucoup de gens, car les rares sources d’énergie extérieures, les moulins et les animaux ou la production de richesses, reposaient uniquement sur le travail des hommes, néanmoins des réseaux de solidarité existaient et il n’y avait absolument pas de barrière étanche entre les catégories.

Le paysan et l’artisan habile ou le commerçant entreprenant pouvaient s’enrichir et même acheter des seigneuries, voire pour certains, au bout de plusieurs générations, accéder à la noblesse. Ainsi la plupart des gens avaient certes peu de biens, mais les faisaient durer et s’entre aidaient à l’inverse de notre société contemporaine, que l’on considère comme plus riche mais qui est infiniment plus égoïste. Par ailleurs, de cette « société d’ordres » - et en aucun cas de classes ! comme l’explique Michel Vergé-Franceschi [2] qui a passé plus de trente ans à étudier la question, doit être observée sous un triple prisme : celui de la tradition (avec ses charges de grand veneur, grand louvetier, grand fauconnier, etc.) ; celui de l’innovation (avec par exemple ses chirurgiens, ses ingénieurs, ses officiers de marine), enfin celui de l’ouverture, car, sous Louis XIV, et contrairement aux idées reçues, un fils de pêcheur illettré pouvait devenir officier général (Jean Bart), le descendant de simples artisans champenois ministre (Colbert), et le rejeton de grenetiers au grenier à sel chanceliers de France et gardes des Sceaux (les d’Aligre père et fils).

Pour reposer sur des fondements radicalement différents de ceux que nous connaissons, la société française d’Ancien Régime a ainsi été une société ouverte, capable de faire progresser dans l’échelle sociale les plus méritants. Enfin, et du point de vue des conditions de vie, on sait peu, par exemple, que la seule industrie chimique signalée par Delamare avant la Révolution est celle des feux d’artifices, dont les établissements devaient, depuis la fin du XVIe siècle, être éloignés des villes pour des raisons de sécurité. Ce fut la première industrie dénoncée comme dangereuse. Et c’est à la faveur de la Révolution et du libéralisme déréglementé envoyant les femmes et les enfants dans les bagnes industriels, y compris la nuit, que l’industrie chimique polluante bientôt s’implanta en France. Ce seront d’abord les nitrières qui produiront du salpêtre et de l’acide nitrique.

Ce seront surtout ensuite les soudières, qui produiront de la soude, puis de multiples produits chimiques extrêmement toxiques. Si l’eau de Javel, cette dissolution de soude inventée par Berthollet, n’est plus fabriquée à Paris sur le quai de Javel, en revanche de nombreuses soudières de cette époque ont défini l’implantation d’industries chimiques qui sont toujours en activité, et dont les nuisances seront signalées dès la première moitié du XIXe siècle et vont considérablement aggraver les conditions de santé publique, et donc la mortalité des populations. Saint Vincent de Paul fut l’ un des plus grands représentants de l’action sociale chrétienne en France au XVIIe siècle, fondateur des Lazaristes en 1625, puis les Filles de la Charité en 1634.

La Doctrine sociale de l’Eglise, [3] qui prendra fait et cause pour une population enchaînée à des conditions de travail inacceptables, continue donc toujours à s’élever logiquement contre les horreurs du libéralisme moderne, non par des injonctions tirées d’encycliques vieilles de plus de cent ans, mais par des analyses fondées sur l’observation des faits actuels, comme l’a déclaré Benoît XVI récemment dans son discours aux Invalides parlant des biens matériels et de l’argent comme « des idoles à fuir, des mirages de la pensée ! »

C’est pourquoi, c’est parler dans le vide, comme d’habitude, selon des mécanismes structurels de sociologue, sachant très bien ce qu’est l’existence effective d’amis, de parents, de voisins, mais préférant se masquer les faits pour ne pas entamer les dogmes de leur idéologie libérale, attitude coranique et musulmane s’il en est, manifestant une incapacité à jauger le monde avec une autre mesure que celle de critères matériels, et surtout regardant la promotion consumériste de l’individu uniquement comme un progrès, alors qu’elle possède un risque majeur, comme a pu le dire Dufour, à savoir que « L’individualisme issu des Lumières s’est entre-temps retourné en son avatar postmoderne : le « troupeau schizoïde « égo-grégaire », qui, en plus de ses tares, est aussi consumériste, procédurier, ignorant et fier de l’être, constituant par là même une grave menace pour la poursuite du procès civilisateur. L’effondrement de la transcendance au 18ème siècle ayant aussitôt fait place à une nouvelle religion, celle du Marché, qui enclencha un processus de désintégration et d’aliénation de l’homme » [4], que de ne pas vouloir admettre, comme le font les partisans du libéralisme, que l’aliénation des hommes de notre temps est directement liée à l’amélioration relative de leur niveau de vie qui, si elle a produit une certaine abondance fragile des besoins immédiats, en a créé des milliers d’autres purement factices, proprement illusoires et inutiles, et a surtout détruit toute trace de religion transformant leur vie en une morne tristesse lassante et déprimante, pour tout dire « déréalisante », virtuelle et mortifère, constatant toute leur incapacité, dans le contexte matériel qui est le leur, à donner, un sens à leurs existences, et leur impossibilité, faute d’une société dévorée par l’argent et la perte radicale du sacré, de mettre leur confort matériel au service des valeurs familiales, de la charité bien ordonnée, et du salut de leur âme.

Ceci explique donc pourquoi aujourd’hui, effectivement, les ouvriers de Caterpillar, et des autres secteurs de l’économie devenue folle, dénués de tout sens existentiel, qui survivent grâce aux antidépresseurs, nourris de TF1 et du journal du hard de Canal+, gavés de football, pourris par une nourriture malsaine et irradiée achetée à Carrefour, sont beaucoup plus aliénés que leurs parents et grands-parents qui bénéficiaient de 80 jours chômés avant la Révolution française sans compter les fêtes locales, qui avaient un mode de vie non soumis aux cadences infernales, entourés de leurs femmes et leurs enfants, baignant dans un environnement ponctué par les cérémonies de l’Eglise et orienté vers la vie de l’âme, mourrant au terme de leurs jours, heureux de rejoindre le Ciel en paix avec leur cœur.

Notes

[1] S. Leroux, L'Ancien Régime et la Révolution de la morale naturelle à la morale républicaine (1750-1799). Paris I, 11.01.1992 . On apprend dans cet ouvrage qu’en 1789, le royaume de France est le pays le plus peuplé d'Europe avec 28 millions d'habitants. La population se concentre dans le quart nord-ouest essentiellement, près du littoral du fait d'un important développement du commerce au cours du XVIIIºs, et dans la région lyonnaise. La population est à 80% rurale, malgré la poussée urbaine qui marque tout le XVIIIºs. En effet, les villes ont vu leur population augmenter de 45% ; désormais, le royaume de France possède 4.5 millions de citadins. Entre 1740 et 1789, le taux de mortalité est passé de 40 à 35,5/1000. Cette baisse est due pour l'essentiel à une chute de la mortalité adulte (moins de guerre, moins d'épidémie, moins de mauvaises récoltes). L'accroissement naturel au XVIIIe siècle est donc important. Mieux nourrie, mieux protégée contre les maladies, la population est plus robuste et peut mieux mettre en valeur les sols, permettant ainsi le progrès économique. Les paysans possèdent une culture orale très vivante. Les classes moyennes sont constituées par les artisans et les petits commerçants. Leur travail s'organise dans le cadre des corporations qui regroupent les gens travaillant dans un même corps de métier. En 1789, le royaume de France compte 22 à 23 millions de ruraux qui représentent 85% de la population totale (petite noblesse, bas clergé, artisans et bourgeoisie rurale inclus). Les paysans représentent à eux seuls 65% de la population, soit plus ou moins 16 millions d'habitants. 95% de ces paysans sont libres. Le cadre de la vie quotidienne du paysan au XVIIIºs c'est avant tout sa famille, une famille patriarcale ou toutes les familles d'un village font partie de la communauté villageoise qui se confond avec la paroisse, l'unité de base de la vie religieuse. La vie du village (rotation des cultures, entretien des chemins, nomination du maître d'école, du garde-champêtre, du collecteur d'impôts...) est règlementée par des assemblées de village dominées par les notables ruraux, élus comme "consuls" pour un an. Le cadre de vie du paysan est donc constitué par sa famille, sa communauté villageoise, sa paroisse et sa seigneurie. Il ignore complètement les limites des circonscriptions administratives (gouvernement, intendance), judiciaires (baillages et sénéchaussées), fiscales (les généralités qui se divisaient en "pays d'élections" administrés par des élus, et en "pays d'Etats" administrés par des représentants des trois états et en "pays d'imposition", territoires conquis au XVIIIºs. et qui conservaient leur système fiscal). L'augmentation de la production agricole a pratiquement fait disparaître les famines. L'amélioration du réseau routier a permis un meilleur ravitaillement. Le faible nombre de guerres et d'épidémies, en comparaison avec les siècles précédents, a permis la croissance démographique. Enfin, du fait d'un plus grand nombre d'écoles rurales, l'analphabétisme est en voie d’être résorbé.

[2] Michel Vergé-Franceschi, La Société française au XVIIe siècle, Fayard, 2006, et Nouvelle vision de l’Ancien Régime : tradition, innovation et ouverture : complexité et grandeur de la société du XVII ème siècle .

[3] D.R., Dufour, Le divin marché. La révolution culturelle libérale, éd. Denoël, 2007.

[4] La « Doctrine sociale de l’Eglise, n’est pas une invention du XIXe siècle. Elle est inscrite au cœur même de l’Evangile et des premiers temps de l’Eglise. Pourquoi ? Car dès les premiers temps du christianisme, l’amour du prochain a été considéré comme l’un des principaux messages de la Révélation. C’est ainsi que la charité est considérée comme l’une des trois vertus théologales, et même la plus élevée des trois selon saint Paul comme le rappellera Benoît XVI dans son encyclique “Deus Caritas est”. Ce qui a des conséquences directes et concrètes sur le plan économique, à savoir que l’on ne peut séparer sous aucun prétexte la morale du domaine de l’argent et de l’activité monétaire et financière. Si les grandes encycliques des derniers papes : Rerum Novarum, Mater et Magistra, Populorum progressio, Laborem Exercens, Sollicitudo rei socialis et Centesimus Annus ont toutes abordé la doctrine sociale de l’Église car elle est fondamentale sur le plan théologique, n’oublions pas qu’un des plus grands représentants de l’action sociale chrétienne en France, fut saint Vincent de Paul au XVIIe siècle qui, non pour répondre aux questions posées par le socialisme ou le marxisme ! mais, comme toujours dans l’esprit chrétien, à la situation des populations, après avoir aidé dès son plus jeune âge les plus démunis, fonda les Lazaristes en 1625, puis les Filles de la Charité en 1634.

-

3 mars : conférence de Jean Sévillia à Clermont-Ferrand

-

(1) Les Rois de France - Clovis, premier roi des Francs

-

Julius Evola : « La spiritualité païenne au Moyen-Âge catholique »

Quiconque a eu l’occasion de lire régulièrement nos articles, et notamment ceux publiés à plusieurs reprises dans Vita Nova, connaît déjà le point de vue qui sera le fil conducteur des présentes notes : nous faisons allusion à cette idée d’une opposition fondamentale entre deux attitudes distinctes quant à l’esprit, où il faut voir l’origine de deux traditions bien différenciées sur le plan aussi bien historique que suprahistorique.

La première, c’est l’attitude guerrière et royale, la seconde, l’attitude religieuse et sacerdotale. L’une constitue le pôle viril, l’autre, le pôle féminin de l’esprit. L’une a pour symbole le Soleil, le « triomphe », elle correspond à l’idéal d’une spiritualité dont les maîtres-mots sont la force, la victoire, la puissance ordonnatrice, et qui embrasse toutes les activités et tous les individus au sein d’un organisme simultanément temporel et supratemporel (idéal sacré, de l’Imperium), en affirmant la prééminence de tout ce qui est différence et hiérarchie. L’autre attitude a pour symbole la Lune ; comme cette dernière, elle reçoit d’un autre la lumière et l’autorité, elle s’en remet à autrui et véhicule un dualisme réducteur, une incompatibilité entre l’esprit et la puissance, mais aussi une méfiance et un mépris pour toute forme d’affirmation supérieure et virile de la personnalité : ce qui la caractérise, c’est le pathos de l’égalité, de la « crainte de Dieu », du « péché » et de la « rédemption ».

Ce que l’Histoire – jusqu’à nos jours – nous a montré en fait d’opposition entre autorité religieuse et pouvoir « temporel », n’est qu’un écho, une forme plus tardive et plus matérielle en laquelle a dégénéré un conflit qui, dès l’origine, se rapportait à ces deux termes, c’est-à-dire un conflit entre deux autorités, également spirituelles, entre deux courants se référant au même titre, bien que d’une manière opposée, au supramonde. Il y a plus : l’attitude « religieuse », loin de correspondre sans autre forme de procès au spirituel et d’épuiser ce qui relève du domaine suprême de l’esprit, n’est que le produit, relativement récent, d’un processus de dégénérescence qui a frappé une tradition spirituelle plus ancienne et plus éminente, de type précisément « solaire ».

En effet, si nous examinons les institutions des plus grandes civilisations traditionnelles – de la Chine à la Rome antique, de l’Égypte à l’Iran, du Pérou précolombien au vieux monde nordico-scandinave – nous trouvons constamment, sous des traits uniformes, l’idée d’une fusion absolue des deux pouvoirs, royal et spirituel ; au faîte de la hiérarchie, nous ne trouvons pas une église, mais une « royauté divine », non pas l’idéal du saint, mais de celui qui, par sa nature supérieure même, par la force nécessitante du rite en tant que « technique divine », joue, par rapport aux puissances spirituelles (ou « divinités ») le même rôle viril et dominateur qu’un chef en face des forces des hommes. C’est un processus de dévirilisation spirituelle qui, de là, a conduit à la forme religieuse, puis, en augmentant constamment la distance entre l’homme et Dieu, et la servilité du premier vis-à-vis du second au seul bénéfice de la caste sacerdotale, a fini par miner l’unité traditionnelle en donnant lieu à la double antithèse d’une spiritualité antivirile (sacerdotalité) et d’une virilité matérielle (sécularisation de l’idée d’État et de Royauté, matérialisation des aristocraties antiques et sacrées). Si l’on doit surtout aux rameaux aryens les formes lumineuses des anciennes civilisations « solaires », en Occident, c’est surtout à l’élément levantin que l’on doit le triomphe de l’esprit religieux – jusqu’à l’asiatisation du monde gréco-romain, jusqu’à la décadence de l’idée impériale augustéenne, jusqu’à l’arrivée même du christianisme.

Dans les présentes notes, nous nous proposons d’éclairer quelques aspects peu connus de la civilisation médiévale, afin de démontrer qu’elle inclut la tentative (tantôt visible, tantôt cachée) d’une grande réaction, la volonté de reconstruire une tradition universelle dont le but, malgré les apparences formelles et la conception courante du Moyen Age comme un âge « catholique » par excellence, est antichrétien ou, plutôt, dépasse le christianisme.

Le réveil nordico-aryen de la Romanitas

Très vraisemblablement, cette volonté de restauration tira son origine première des races nordico-germaniques, dont l’influence, à l’époque post-byzantine, est un fait universellement acquis. Sur la foi des plus anciens témoignages – y compris, d’un certain point de vue, chez Tacite lui-même -, ces races nous apparaissent comme un type extrêmement proche de celui des Achéens, des paléo-Iraniens, des paléo-Romains, et en général, des Nordico-Aryens, qui se serait conservé, pour ainsi dire, au stade d’une pureté « préhistorique ».

Et le fait que, en raison des traits extérieurs rudes, sans fioritures, grossièrement et âprement sculptés de leur existence et de leurs mœurs, ces races aient pu apparaître comme « barbares » en face d’une civilisation qui, d’une part, avait dégénéré sous le poids de ses structures juridico-admmistratives et, d’autre part, s’était amollie en recherches de raffinements hédonistes, littéraires et citadins, était quasiment synonyme de décadence, ce contraste ne saurait empêcher que ces races aient véhiculé en propre et abrité dans leurs mythes et dans leurs légendes la profonde spiritualité d’une tradition aryenne originelle, dont le support était une existence empreinte de rapports guerriers et virils, de fierté, de liberté, d’honneur et de fidélité.

Par ailleurs, nous constatons que ce n’est pas de l’esprit « religieux », mais précisément de l’esprit « héroïque » qu’émanaient les incarnations des divinités principales que, à l’origine, ces races reconnaissaient et vénéraient. C’est le panthéon lumineux des Ases, en lutte perpétuelle avec les « géants » et les natures élémentaires de la terre. C’est Donnat-Thor, destructeur de Thyr et d’Hymir, le « fort entre les forts », « l’irrésistible », le maître de « l’abri contre la terreur ». C’est Wotan-Odin, le donneur de victoire, le détenteur de la sagesse, l’hôte des héros immortels que les Walkyries choisissent sur les champs de bataille et dont il fait ses propres fils – le Seigneur des bataillons tempétueux, celui dont le symbole est identique à celui de la grandeur romaine et de la « gloire » – hvareno iranienne -, l’Aigle, dont la force nourrit le sang non-humain des dynasties royales. En outre, déjà mêlé aux hommes, nous avons des races héroïques, comme celle de Wälsungen, à laquelle appartiennent Sigmund et Sigurt-Siegfried, et qui lutteront jusqu’au bout contre le Ragnarökkr, contre l’obscurcissement des dieux, symbole des âges sombres qui seront le lot des générations futures ; nous avons les races royales gothiques qui se considèrent comme des âmals, les « purs » ou les « célestes », et qui font remonter leur origine à la symbolique Mitgardhz, la « terre du milieu », située – comme l’Hyperborée du solaire Apollon et l’airynem-vaêjo des Iraniens – dans l’extrême Nord ; nous avons une variété d’autres thèmes et d’autres mythes d’origine aryenne très ancienne, également et toujours empreints de spiritualité guerrière et étrangers a tout relâchement « religieux ».

Si, de l’extérieur, l’irruption des « barbares », a pu sembler destructrice du fait de sa contribution au bouleversement de l’ordonnancement matériel de l’Empire asiatisé, elle signifia par contre, du point de vue intérieur, un apport vivificateur de l’esprit aryen, un nouveau contact galvanisateur avec une force encore à l’état pur, et qui devait donner lieu à une lutte et à une réaction sous le signe, précisément, de cette romanitas et de cet Imperium, qui avaient tiré leur grandeur, dans le monde antique, de leur conformité à un type de spiritualité virile et solaire. Après les premiers siècles de notre ère, les envahisseurs prirent en effet distinctement conscience d’une mission de restauration. Leur « conversion » laissa presque intacts leur ethos et leur intime tradition originelle qui, une fois le symbole de l’ancienne Rome adopté, devait se dresser contre l’usurpation et la volonté d’hégémonie de l’Église, alors qu’en même temps elle entreprenait la formation, spirituelle et matérielle, d’une nouvelle civilisation européenne.

Nous savons que déjà lors du couronnement du roi des Francs, qui avait lieu le jour considéré par l’Antiquité comme celui de la renaissance de l’invincible dieu solaire (natalis solis invicti), on adopta la formule Renovatio Romani Imperii. Après les Francs, ce furent précisément les Germains qui assumèrent, d’une manière encore plus tranchée, cette fonction. La désignation de leur idéal impérial œcuménique ne fut pas « teutonique » mais « romain » – jusque dans les terres les plus lointaines, ils portèrent les enseignes et les devises romaines : basilei et augusti, leurs rois se parèrent du titre de Romanorum reges, et Rome resta toujours la source symbolique de leur Imperium et de leur légitimité.

Le semblable rencontre donc son semblable. Le semblable réveille et intègre son semblable. L’aigle paléonordique d’Odin renoue avec l’aigle romaine des légions et du dieu capitolin. L’esprit antique renaît sous de nouvelles formes. Il se crée un grand courant à la fois formateur et unificateur. L’Église, d’une part, se laisse dominer – elle « romanise » son propre christianisme – pour pouvoir dominer à son tour, pour pouvoir se maintenir à la crête de la vague ; et, d’autre part, elle résiste, elle veut arriver au faîte du pouvoir, elle veut primer sur l’Empire. Si c’est dans la tension que se libèrent des éclairs extrêmement riches de signification, n’en demeure pas moins la réalité que, si le Moyen Âge se présente à nous sous l’aspect d’une grande civilisation « traditionnelle » dans son expression la plus parfaite, cela ne s’est pas produit grâce au christianisme, mais malgré le christianisme, en vertu de l’apport nordique qui ne faisait qu’un avec l’idée antique de la Rome païenne, et détermina une force agissant dans deux directions : sur le plan politique et éthique, au travers du régime féodal, de l’éthique chevaleresque et de l’idéal gibelin ; sur le plan spirituel, d’une manière occulte dans l’aspect « interne » de la chevalerie et même des Croisades, à travers le mythe païen qui renaît autour de l’idée impériale, à travers les veines cachées d’une tradition qui débouchera sur Dante et les « Fidèles d’Amour ».

L’ethos païen de la féodalité

Il va de soi qu’il est inutile de s’attarder sur le caractère antichrétien du régime social et des idéaux éthiques du Moyen Âge, tant il s’agit de choses connues de tous, aux traits par trop évidents.

Le régime féodal caractérise la société médiévale. Un tel régime est directement issu du monde nordico-aryen ; il se base sur les deux principes de l’individualité libre et de la fidélité guerrière, et rien ne lui est plus étranger que le pathos chrétien de la « socialité », de la collectivité, de l’amour. Avant le groupe, on trouve ici l’individu. La plus haute valeur, la vraie mesure de la noblesse, dès la plus ancienne tradition nordique (comme celle paléoromaine), résidait dans le fait d’être libre. La distance, la personnalité, la valeur individuelle étaient des éléments indissolublement liés à toute expression de la vie. L’État, sous son aspect politique temporel — de même que selon l’ancien concept aristocratique romain — se résumait au conseil des chefs, chacun d’eux restant libre et seigneur absolu de sa terre, pater, dux et prêtre de sa propre gens. À partir d’un tel conseil, l’État s’imposait comme idée suprapolitique à travers le roi, puisque celui-ci, dans l’ancienne tradition nordique, ne l’était que par son sang « divin », par le fait de n’être finalement qu’un avatar d’Odin-Wotan lui-même.

Mais, dans le cas d’une entreprise commune de défense ou de conquête, voici qu’une condition nouvelle prenait le pas sur l’autre : il se formait spontanément une hiérarchie rigide, un principe nouveau de fidélité et de discipline guerrière s’affirmait. Un chef – dux, heritigo – était élu, et le libre seigneur se transformait alors en un vassal d’un chef dont l’autorité s’étendait jusqu’au droit de le tuer s’il venait à manquer aux devoirs qu’il avait acceptés. Au terme de l’entreprise, cependant, on revenait à l’état normal et antérieur d’indépendance et d’individualité libre. Le développement qui, de cette constitution paléonordique, débouche sur le régime féodal, peut être avant tout caractérisé par une identification de l’idée sacrale du roi avec l’idée militaire du chef temporaire. Le roi en vient à incarner l’unité du groupe, y compris en temps de paix, du fait du renforcement et de l’extension à la vie civile du principe guerrier de la fides ou fidélité. Autour du roi, il se forme une suite de « compagnons » – fideles ou leudes – libres, mais trouvant dans l’idéal de la fidélité, dans le service de leur seigneur, dans le fait de combattre pour son honneur et pour sa gloire, un privilège et la réalisation d’un mode d’être plus élevé que celui qui, au fond, les aurait abandonnés à eux-mêmes.

La constitution féodale s’élabora au travers de l’application progressive de ce principe. Extérieurement, elle semble altérer l’ancienne constitution aryenne : la propriété terrienne, à l’origine absolue et individuelle, paraît maintenant conditionnée – c’est un beneficium qui implique loyalisme et service. Cependant, elle ne l’altère en profondeur que là où la fidélité ne fut plus conçue comme une voie permettant d’atteindre à une liberté véritable, sous une forme supérieure et déjà supraindividuelle. Quoiqu’il en soit, le régime féodal fut un principe et non pas une réalité pétrifiée ; ce fut l’idée générique d’une loi d’organisation directe qui laissait le champ libre au dynamisme de forces elles-mêmes libres, rangées les unes sous les autres ou les unes à côté des autres, sans moyens termes et sans altérations – vassal en face du suzerain et seigneur en face du seigneur – de manière telle que tout – liberté, honneur, gloire, destin, propriété – pût reposer sur la valeur et sur le facteur personnalité, et non pas, ou quasiment pas, sur un élément collectif ou sur un pouvoir « public ». Ici, on peut dire que le roi lui-même était appelé à perdre et à reconquérir à tout moment ses prérogatives. Probablement, l’homme n’a jamais été traité d’une manière plus sévère et plus insolente, et cependant ce régime fut une école d’indépendance et de virilité, et non pas de servitude ; dans ce cadre, les rapports de fidélité et d’honneur surent offrir un caractère de pureté et d’absoluité auquel, par la suite, on ne devait plus jamais atteindre.

Il n’est pas besoin, arrivé à ce point, de s’étendre beaucoup pour démontrer combien cette institution, qui reste pourtant la plus caractéristique de l’esprit du Moyen Âge, n’a pas grand-chose de commun avec l’idéal social judéo-chrétien. En elle, par contre, réapparaît cette fides qui, avant d’être la deutsche Treue, fut la Fides des Romains ; objet de l’un des plus anciens cultes, elle fit dire à Livius qu’elle caractérisait au plus haut point le Romain en face du « barbare ». Elle nous ramène à l’idéal de la bhakti des Aryens de l’Inde, et rappelle surtout l’ethos païen qui anima les sociétés iraniennes : si, de pair avec le principe de l’autorité et d’une fidélité jusqu’au sacrifice (non seulement dans l’action mais encore dans la pensée) vouée aux souverains déifiés, on affirmait aussi le principe de la fraternité, cette dernière restait totalement étrangère à la sentimentalité féminine et communisante introduite par le christianisme. Les qualités viriles, jusque sur le plan de l’initiation (cf. le mithracisme), avaient une valeur autrement plus élevée que celle de la compassion et de la mansuétude, de sorte qu’une telle fraternité – semblable à celle des pairs et des hommes libres du Moyen Âge – demeurait celle, loyale, claire, fortement individualisée et, pouvons-nous même ajouter, romaine, qui pouvait exister entre des guerriers qu’une commune entreprise rassemblait.

La Tradition secrète de l’Empire

La fides, qui cimentait les unités féodales particulières en vertu d’une espèce de purification, de sublimation dans l’intemporel, faisait naître une fides supérieure, qui renvoyait à une entité placée plus haut, universelle et métapolitique – représentée, comme chacun sait, par l’Empire. L’Empire, surtout tel qu’il s’affirma idéalement avec les Hohenstaufen, se présenta comme une unité de nature aussi spirituelle et œcuménique que l’Église. Comme l’Église, il revendiqua une origine et une finalité supranaturelles et s’offrit comme une voie de « salut » aux hommes. Mais, de même que deux soleils ne peuvent coexister dans un même système planétaire (et cette dualité Empire-Église fut, justement, souvent représentée par l’image des deux soleils), de même le conflit entre ces deux puissances universelles, points culminants de la grande ordinatio ad unum du monde féodal, ne devait pas tarder à faire rage.

Le sens d’un tel conflit échappe fatalement à celui qui, s’arrêtant aux apparences extérieures et à tout ce qui, d’un point de vue plus profond, n’est que simple cause fortuite, ne sait y voir qu’une compétition politique, une rencontre brutale d’orgueils et de volontés d’hégémonie, alors qu’il s’agit d’une lutte à la fois matérielle et spirituelle, due au choc des deux traditions et attitudes opposées dont nous avons parlé au début. À l’idéal universel de type « religieux » de l’Église, s’oppose l’idéal impérial comme volonté occulte de reconstruire l’unité des deux pouvoirs, du royal et du spirituel, du sacral et du viril.

En ce qui concerne ses expressions extérieures, l’idée impériale se limita souvent à ne revendiquer que la maîtrise du corpus et de l’ordo de la Chrétienté ; de ce fait, il est clair qu’en elle on retrouve finalement l’idée nordico-aryenne et païenne de la « royauté divine » qui, conservée par les « barbares », dépasse, au contact des symboles de la romanité antique, les limites d’une race spécifique, c’est-à-dire des traditions des races nordiques particulières, s’universalise, se dresse en face de l’Église comme une réalité œcuménique aussi vraie que l’Église et comme l’âme la plus authentique, le centre d’union et de sublimation le plus adéquat pour cet ethos guerrier et féodal de type païen qui, déjà, transcendait les formes particulières et simplement politiques de la vie à cette époque.

La prétention même de l’Église, l’idéologie anti-impériale qui lui fut propre confirment ce caractère de la lutte. L’idée grégorienne est une idée anti-traditionnelle par excellence : c’est celle de la dualité des pouvoirs et d’une spiritualité anti-virile qui s’affirme supérieure à une virilité guerrière que l’on tente par ailleurs d’abaisser mesquinement à un plan tout-à-fait matériel et politique : c’est l’idée du clerc souverain trônant au-dessus du chef d’un État conçu comme pouvoir purement temporel, par conséquent au-dessus d’un « laïc » qui tire uniquement son autorité du droit naturel et reçoit l’Imperium comme s’il s’agissait d’un beneficium concédé par la caste sacerdotale.

Naturellement, il ne peut s’agir là que d’une prétention nouvelle, prévaricatrice et subversive. Sans même parler des grandes traditions préchrétiennes, l’Église, dans cet empire « converti » qui fut celui de la période byzantine, non seulement restait dépendante de l’État, mais, lors des conciles, les évêques s’en remettaient souvent à l’autorité des princes pour sanctionner et approuver définitivement leurs décisions, y compris en matière de dogme, au point que la consécration des rois, par la suite, ne pouvait se distinguer de façon essentielle de celle des prêtres. Il est ensuite à noter que, si les rois et les empereurs, dès la période franque, prenaient l’engagement de défendre l’Église, cela était bien loin de signifier « subordination à l’Église », mais le contraire. Dans le langage de l’époque, « défendre » avait un sens bien différent de celui qu’il a pris de nos jours.

Assurer la défense de l’Église, ou mainbour, c’était, selon le langage et les idées du temps, exercer sur elle simultanément protection et autorité. Ce que l’on nommait défense était un véritable contrat impliquant la dépendance du protégé, qui était soumis à toutes les obligations que la langue d’alors résumait dans le mot « rides ». Selon le témoignage d’Eginhard, « après les acclamations, le pontife se prosterna devant Charles, selon le rite établi au temps des anciens empereurs » ; et le même Charlemagne, en plus de la défense de l’Église, revendiquait le droit et l’autorité de la « fortifier de l’intérieur selon la vraie foi », tandis que ne manquent pas les prises de position allant dans le même sens, comme celle-ci : Vos gens sancta estis atque regale estis sacerdotium (Étienne III aux Carolingiens) ou encore : Melchisedek noster, merito rex atque sacerdos, complevit laïcus religionis opus.

L’opposition guelfe contre l’Empire est donc une pure et simple révolte qui reprend comme slogan la parole de Gélase Ier : « Après le Christ, aucun homme ne peut être roi et prêtre » et tend à désacraliser l’idée d’Empire, à étouffer la tentative nordico-romaine de la réunification « solaire » des deux pouvoirs et, par conséquent, de la reconstruction d’une autorité supérieure à celle que l’Église, en tant qu’institution religieuse, n’aurait jamais dû revendiquer pour elle-même.

Et chaque fois que l’Histoire ne parle qu’implicitement de cette aspiration supérieure, c’est le mythe qui s’en charge : le mythe qui ne s’oppose pas, ici, à l’Histoire, mais l’intègre et en révèle une dimension plus profonde. Voici donc, à la période franque, que revient souvent pour le roi (et la phrase citée plus haut nous en donne un exemple) le symbole énigmatique de Melchisedek et de sa religion royale : de ce Melchisedek, roi de Salem, prêtre d’une religion d’un rang plus éminent que celui de la religion d’Abraham, et qui doit être considéré comme la figuration biblique de l’idée extrabiblique, païenne et traditionnelle au sens supérieur, du Seigneur universel (le çakravarti hindou), de celui qui réunit en lui de manière solaire les deux pouvoirs et se trouve être le point d’union vivant entre le monde et le supramonde.

Mais cette même signification réapparaît aussi dans de très nombreuses légendes relatives aux empereurs germaniques, où interférent le réel et l’irréel, l’Histoire et le mythe. En plus de Charlemagne, Frédéric Ier et Frédéric II, entrés dans la légende, ne seraient jamais morts. Ils auraient reçu en don du mystérieux « Prêtre Jean », qui n’est autre qu’une figure médiévale du « seigneur universel », les symboles d’une vie éternelle et d’un pouvoir non humain de victoire (la peau de salamandre, l’eau de vie, l’anneau d’or). Ils poursuivraient leur existence au sommet d’une montagne (par exemple l’Odenberg ou le Kyffhaüser), quelquefois en un lieu souterrain. Ici également reviennent les symboles, que nous pouvons définir comme universels, d’une tradition païenne très ancienne.

En effet, c’est sur une montagne ou dans un lieu souterrain qu’aurait trouvé refuge et que se trouverait toujours le roi paléo-iranien Yima, « le Resplendissant, celui qui, parmi les hommes, est semblable au soleil » ; le Walhalla nordique, siège des rois divinisés et des héros immortalisés, fut souvent conçu sous la forme d’une montagne ; et c’est encore sur une montagne, (la Montagne de l’Ancêtre) que, selon les légendes bouddhiques, disparaîtraient les « éveillés » et les « êtres libres et surhumains » – comme souvent les héros grecs divinisés, y compris Alexandre le Grand, dans certaines légendes du monde hellénique.

L’Agartha, nom tibétain de la résidence du « seigneur universel » (qui correspond d’autre part, étymologiquement parlant, à l’Asgard de l’Edda, résidence des Ases et des rois divins primordiaux) serait enfouie au cœur d’une montagne. En général, les montagnes symboliques des légendes médiévales, mais également le Meru hindou, le Kef islamique, le Mont Salvat des légendes du Graal, et même l’Olympe, ne sont que diverses versions d’un thème unique ; au travers du symbole de la « hauteur », ils expriment les états spirituels transcendants et « célestes » (convergence avec le symbolisme des lieux souterrains, c’est-à-dire cachés, si l’on songe à la relation entre coelum, ciel et celare, cacher), qui conféraient, traditionnellement, l’autorité et la fonction absolue, métaphysique, de l’Imperium.

La légende des empereurs jamais morts et ravis sur une montagne nous confirme le fait qu’en ces figures on voulut voir les manifestations de la fonction éternelle, en elle-même immortelle, du domaine spirituel universel qui, d’autre part, selon un thème traditionnel récurrent (cf. l’Edda, le Brahmâna, l’Avesta, etc.) doit se manifester à nouveau à l’occasion d’une crise décisive de l’histoire du monde. En effet, dans les légendes médiévales, on trouve aussi l’idée que les Empereurs du Saint-Empire Romain se réveilleront le jour où feront irruption les hordes de Gog et Magog – symboles du démonisme de la pure collectivité – jadis enfermés par Alexandre le Grand derrière une muraille de fer. Les Empereurs livreront la dernière bataille dont dépendra la floraison nouvelle de « l’Arbre sec » – l’Arbre de la Vie et du Monde, qui n’est autre que la plante dépouillée de Dante mais aussi l’Yggdrasil de l’Edda, dont la mort marquera le Ragnarökkr, l’obscurcissement des dieux.

Il est donc significatif que, parmi ces mythes qui mettent en évidence la relation de l’idéal impérial médiéval avec l’idée « solaire » traditionnelle – mais également le dépassement de la conception « religieuse » de l’esprit et de la limitation politique et laïque de l’empire et de la royauté – il y en a quelques-uns (cf. par exemple le Speculum Theologiae) qui poussent l’opposition à l’Église et au christianisme au point de donner à l’Empereur ressuscité, qui fera refleurir l’Arbre sec, les traits de l’Antéchrist ; naturellement, non pas au sens habituel (puisqu’il restera toujours celui qui combat contre les hordes de Gog et de Magog), mais probablement à titre de symbole d’un type de spiritualité irréductible à celle de l’Église, au point d’être obscurément assimilé, dans la légende, à la figure de l’ennemi du dieu chrétien.

Le ferment gibelin, l’âpre lutte pour la revendication impériale, outre son aspect visible, avait donc un côté invisible. Derrière la lutte politique se cachait une lutte entre deux traditions spirituelles opposées, et, au moment où la victoire semblait sourire à un Frédéric II, déjà les prophéties populaires annonçaient : « Le cèdre du Liban sera coupé. Il n’y aura plus qu’un seul dieu, c’est-à-dire un monarque. Malheur au clergé ! S’il tombe, un ordre nouveau est prêt ».

Le sens de la chevalerie

La chevalerie est à l’Empire ce que le sacerdoce est à l’Église. Et, de même que l’Empire connut la tentative de reconstituer l’unité suprême des deux pouvoirs selon l’idéal païen, de même la chevalerie connut-elle une tentative analogue de reporter à un plan ascétique, voire métaphysique et initiatique, le type du guerrier, de l’aristocrate et du héros. À l’instar de l’idéal politique médiéval où nous avons relevé un double aspect – l’un relatif à l’ethos féodal, l’autre à l’aspect interne du mythe de l’Empire – d’irréductibilité avec les conceptions chrétiennes, dans la chevalerie elle-même, au-delà des apparences de ses formes extérieures, on peut également remarquer cette double irréductibilité, éthique et ésotérique.

Pour ce qui concerne le premier aspect, relatif à l’ethos, la constatation est presque banale. La chevalerie, avait pour idéal le héros plus que le saint et le vainqueur plus que le martyr ; pour qui toutes les valeurs se résumaient dans la fidélité et dans l’honneur, plus que dans la caritas et dans l’amour ; voyant dans la lâcheté et dans la honte des maux pires que le « péché » ; peu encline à ne pas résister au mal et à rendre le mal par le bien, mais davantage habituée à punir l’injuste et à rendre le mal pour le mal ; excluant de ses rangs celui qui se serait tenu à la lettre au principe chrétien du « Tu ne tueras point » ; ayant pour principe de ne pas aimer l’ennemi mais de le combattre et de ne montrer de magnanimité qu’après l’avoir vaincu – dans tout cela la Chevalerie affirma, quasiment sans altération, une éthique héroïco-païenne et aryenne au sein d’un monde qui n’était catholique que de nom.

Il y a plus. Si la « preuve par les armes », la solution des conflits par la force, considérée comme une vertu accordée par Dieu à l’homme pour faire triompher la justice et la vérité, est l’idée fondamentale sur laquelle repose l’esprit chevaleresque et s’étend du droit féodal au plan théologique en proposant l’usage des armes et le « jugement de Dieu » jusqu’en matière de foi – une telle idée appartient, elle aussi, à l’esprit païen ; plus directement encore, elle se réfère à la théorie mystique de la « Victoire », qui, étrangère aux dualismes propres aux conceptions religieuses, unissait l’esprit à la puissance, transformait la victoire en une espèce de consécration divine, le vainqueur et le héros en un être aussi proche des « cieux » que pouvaient l’être un saint et un ascète – alors qu’elle assimilait le vaincu, par contre, au coupable et quasiment au pécheur. Les édulcorations théistes au nom desquelles, au Moyen Âge, on voulut y voir, allégoriquement, une intervention personnelle et directe de Dieu, n’enlèvent rien au fond antichrétien présent dans les usages dont nous venons de parler et qui restitua au concept de « gloire » (cantonné par le christianisme à l’auréole des saints et des martyrs) sa signification originelle et virile, puisque la « gloire », c’est le Hvarenô iranien, le farr des traditions plus récentes, c’est-à-dire le feu divin propre aux natures solaires qui adoube les rois et les chefs, et les rend immortels, témoignant au travers de la victoire de leur droit d’ordre transcendental.

On nous objectera : la chevalerie n’a-t-elle pas toujours reconnu l’autorité de l’Église ? La chevalerie n’a-t-elle pas entrepris les Croisades pour défendre le christianisme ? Oui, cela est vrai, mais doit être replacé sous le jour qui est le sien et sans laisser de côté tout le reste. Si le monde chevaleresque, en général, proclama sa fidélité à l’Église mais aussi dans le même temps, à l’Empire, trop d’éléments font penser que, plus que d’une acceptation de la croyance chrétienne, il s’agissait d’un hommage semblable à celui que l’on rendait également aux divers idéaux et aux dames vers lesquels le chevalier se tournait de façon désindividualisée car, pour lui, et conformément à la voie qu’il s’était tracée, seule était décisive la faculté générique du sacrifice héroïque de son propre bonheur et de sa vie, et non pas le problème de la foi au sens spécifique et théologique. En réalité, l’esprit même des Croisades ne fut pas différent. Dans l’idéal des Croisades, on retrouve celui, non réductible évidemment au seul christianisme évangélique, mais facilement reconnaissable, par contre, aussi bien dans la tradition iranienne que dans celle de l’Inde (Bhagavad-gîta) ou dans le Coran, sans parler des conceptions classiques se rapportant à la mors triumphalis ou de la « guerre sainte » comme voie héroïque de dépassement de la mort et d’immortalisation.

Même en admettant que l’on combattit pour libérer la terre où mourut l’apôtre galiléen – dans les Croisades, on retrouve, encore une fois, un phénomène qui, par son origine, entrait dans le cadre de ces visions du monde auxquelles appartient la maxime : « Le sang des héros est plus près de Dieu que les prières des dévots et l’encre des savants », qui tenaient le Walhalla (le « palais des héros ») pour l’idéal céleste, « l’île des héros » où règne le blond Rhadamante sur le trône des immortels – et non de la conception qui, participant de l’horreur pélasgico-méridionale pour le sang, avait adopté la sentence augustinienne : « Celui qui peut penser à la guerre et la supporter sans douleur grave a vraiment perdu tout sens de l’humain » et les expressions encore plus drastiques d’un Tertullien, naïvement fidèle à l’évangélique « Qui frappe avec l’épée périra par l’épée » et au commandement de Jésus à Pierre de remettre son glaive au fourreau.

En réalité, si les Croisades purent apparaître comme chrétiennes et être voulues et sanctifiées par l’Église, la conclusion que l’on doit tirer de tout ceci, c’est que la tradition héroïque, nordico-romaine, a fini par déteindre sur le christianisme, même lors des Croisades. Au lieu d’une édulcoration de cette tradition en christianisme, on constate au contraire, derrière les formes chrétiennes, la restauration de l’antique virilité spirituelle, où la voie du guerrier sacral se substitue à celle du saint et du dévot.

Le type du guerrier sacral est, au fond, le type du chevalier des grands ordres médiévaux. Dans ces ordres, l’idée ascétique rejoint donc l’ethos nordique, et ce furent des ordres pratiquant, non pas au sens religieux mais au sens héroïque, les mêmes vœux que les moines – dans des forteresses au lieu de monastères et par le sacrifice du sang au lieu de celui de l’encens. Ils possédèrent des cérémonies régulières de consécration, ils allèrent quelquefois jusqu’à être dotés d’initiations au sens propre et de symboles énigmatiques d’une spiritualité supérieure. À cet égard, l’ordre des Templiers fut naturellement l’un des plus significatifs ; et encore plus significative fut sa féroce destruction sous les coups de l’Église et d’un souverain, ennemi de l’aristocratie et déjà proche du type du laïc moderne, comme Philippe le Bel.

On sait que, parmi les accusations portées contre les Templiers, il y avait celle, au grade préliminaire de leur initiation, d’imposer au néophyte de repousser le symbole de la croix, de voir en Jésus un faux prophète dont la doctrine ne conduisait à aucun salut. Une autre accusation récurrente portait sur la célébration de rites abominables lors desquels, entre autres, on brûlait, disait-on, des enfants. La coloration sacrilège expressément donnée à ces bribes de confessions arrachées sous la torture, nonobstant la déclaration claire et concordante de la part des accusés qu’il s’agissait de symboles, ne doit pas nous empêcher d’en pressentir le sens plus profond. En repoussant la croix, il ne s’agissait, en toute probabilité, que de repousser une forme inférieure de croyance, au nom d’une forme supérieure. La fameuse action de brûler un nouveau-né ne signifie autre chose que le baptême du feu destiné à la régénération : ce symbole peut être rapproché de celui de la salamandre (animal qui, comme le phénix immortel, exulte dans le « feu » de la renaissance héroïque) – qui est aussi l’un des signes que Frédéric II aurait reçus du « Prêtre Jean » – rite qui peut aussi faire penser à la crémation rituelle des cadavres pratiquée par presque toutes les grandes civilisations aryennes, et notamment prescrite par Odin pour ceux qui sont destinés à entrer au Walhalla.