culture et histoire - Page 1387

-

Nouvelle Droite et mouvement identitaire

Entretien accordé au Prof. J. P. ZuqueteNé au Portugal, le Professeur Dr. José Pedro Zuquete est historien et politologue, actif au sein de plusieurs universités (Coïmbra, Rome, Bath, Seattle, etc.). Cet admirateur de Louis-Ferdinand Céline s’est spécialisé dans l’étude des mouvements sociaux et politiques contestataires (toutes obédiences confondues). Il a produit un nombre impressionnant d’articles, d’essais et de livres dont la liste est consultable sur : http://scholar.google.com.br/citations?user=TDX0kigAAAAJ&hl=en&cstart=0&pagesize=20 . J’ai répondu à ses questions. En espérant lui avoir été utile. Une première batterie de réponse figure déjà ici : http://robertsteuckers.blogspot.be/2014/10/de-quelques-questions-geopolitiques.html (RS).Quelle est la principale différence pour vous entre la Nouvelle Droite et le mouvement identitaire ?La première chose dont il faut tenir compte pour répondre correctement et intelligemment à votre question, c’est que les deux mouvements ne sont pas nés à la même époque, sont issus de contextes très différents. Quand la « nouvelle droite » (ND), ou la mouvance qui sera baptisée comme telle par les journalistes du « Nouvel Observateur » en 1979, émerge à la fin des années 60, le terme « identité » n’était nullement utilisé en politique, dans le sens que nous lui connaissons aujourd’hui. Vers la fin des années 90, quand le spectre du Rideau de fer a définitivement disparu et que la dualité du partage de Yalta n’est plus qu’un mauvais souvenir du passé, apparaît le mouvement identitaire, qui, notamment sous l’impulsion de Fabrice Robert, deviendra en 2003 le « Bloc identitaire ». Le terme « identitaire » acquiert alors une signification bien précise : il s’agit, pour ceux qui s’auto-définissent par ce qualificatif, de défendre les mœurs traditionnelles des populations autochtones face à des phénomènes qui ont pris une ampleur considérable, ce que l’on ne pouvait pas encore soupçonner à la fin des années 60 et au début des années 70. Ces phénomènes sont l’immigration de masse, l’islamisation réelle ou imaginée des banlieues françaises, d’autres transformations sociales dues aux flux migratoires mais aussi l’homogénéisation idéologique et culturelle qu’impulsent les médias au service des partis dominants qui tiennent le pouvoir. Il faut ajouter aussi d’autres phénomènes, nettement moins médiatisés mais d’autant plus subtils, qui contribuent à bloquer toute évolution et tout changement dans les sociétés française et européennes, comme, par exemple, l’imposition du « politiquement correct », non seulement face à un problème lancinant comme le racisme mais aussi face à une incompréhension manifestée par la population de base pour des importations américaines, telles le gendérisme et ses corollaires.On sait qu’entre l’émergence de la ND et l’incubation du futur mouvement identitaire de Fabrice Robert, les grands récits idéologiques se sont érodés puis effondrés (surtout suite à la perestroïka de Gorbatchev et à la chute du Mur de Berlin et du Rideau de Fer), pour être d’abord remplacés par des micro-récits sans prétention universelle puis par des « narratives » fabriqués dans les officines médiatiques d’Outre-Atlantique et, enfin, par les nano-récits que chaque individu désormais isolé, replié sur lui-même, émet via les réseaux sociaux, dont Facebook. Successivement, le philosophe Jean-François Lyotard (1924-1998), les exposants des différents courants postmodernes et, enfin, de nouveaux sociologues inquiets de l’implosion totale d’une société devenue une « dissociété » ont décrit cette involution très problématique. La revendication identitaire est un phénomène qui découle tout naturellement de cette volonté de créer de nouveaux récits, inspirés par la tradition et l’histoire, pour remplacer les récits universalistes anti-traditionnels et a-historiques, véhiculés par les formes libérales, socialistes et communistes du progressisme moderne, en fait pour les remplacer par des récits régionaux ou européens circonscrits dans le temps et dans l’espace de cette région-là et de cette Europe-là (dans la mesure où tout phénomène concret, et par conséquent, toute phénoménalité politique, s’expriment dans un espace particulier, à un moment particulier). Pour affirmer un tel récit, il faut simultanément refuser les anciens grands récits (aujourd’hui évanouis), refuser le discours médiatique occidental forgé dans des officines américaines ou suggéré par elles, critiquer l’inconsistance des récits parcellaires générés par le courant postmoderne et déplorer l’implosion totale qui s’observe dans les sociétés occidentales depuis l’émergence des réseaux sociaux.En France, elle doit aussi combattre les effets du piètre ersatz de récit que les « nouveaux philosophes », surtout Bernard-Henry Lévy (que Fabrice Robert réussira à faire condamner pour diffamation en 2013), ont diffusé en France pour fustiger toutes les traditions politiques françaises (non seulement les formes de nationalisme maurrassien ou barrésien mais aussi le personnalisme d’Emmanuel Mounier, le gaullisme ou les formes particulières de communisme à la française). La revendication identitaire est portée par un mouvement jeune, composé d’hommes et de femmes nés après le gaullisme et après les formes d’antigaullisme où s’étaient activés les fondateurs de la ND. Le mouvement identitaire doit dès lors faire front contre un ensemble de nouveaux phénomènes sociaux sans se référer à des formes mortes, jadis incarnées dans des nationalismes, des néo-droitismes ou des mouvements conservateurs antérieurs. La mouvance doit exprimer, de manière simple et pédagogique, ou par des actions spectaculaires, les sentiments de lassitude, de dégoût, de révolte ou d’incompréhension qu’éprouvent les générations nées, grosso modo, après 1975, après la disparition de la France gaullienne et pompidolienne, au moment même où Lévy prétendait, en 1978, dans Le Testament de Dieu,apporter une formule définitive et incontestable qui combinait un soi-disant judaïsme yahvique (qui n’a rien à voir avec les vraies théologies juives) et le discours des « droits de l’homme » tel que voulait le vulgariser le Président américain Jimmy Carter comme un instrument d’intervention américaine tous azimuts, notamment pour boycotter les jeux olympiques de Moscou en 1984.Ce phénomène, baptisé « identitaire », peut s’interpréter de mille et une façons : nous prendrons appui sur des réflexions qui ne sont absolument pas issues de cette mouvance identitaire mais qui peuvent parfaitement rendre compte du phénomène, bien qu’à leur corps défendant. On peut donc expliquer le mouvement identitaire en explorant tous azimuts le paysage intellectuel français, car celui-ci a généré une contre-culture, même et y compris dans des cénacles apparemment éloignés de toute contestation antirépublicaine, gauchiste ou droitiste. Ainsi, le philosophe et journaliste Jean-François Kahn, représentant d’une gauche française très particulière et très critique à l’endroit des régimes UMPiste ou socialiste en place à Paris, avait théorisé en 2008, dans Où va-t-on ? Comment on y va… Théorie du changement par recomposition des invariances (Fayard, 2008), la permanence d’invariances dans les mentalités et les traditions politiques.Pour Kahn, dans cet ouvrage, les ruptures fracassantes que réclamaient au fond les « grands récits », soumis jadis à l’analyse critique de Jean-François Lyotard, sont impossibles dans toute l’ampleur qu’ils appelaient de leurs vœux. On a fini, à la suite de Lyotard, par percevoir finalement l’impossibilité de toute coupure radicale, par rapport aux acquis du passé, à des traditions ou des modes de vie hérités. La crise du progressisme procède de ce constat. Une société repose donc sur des « invariances spécifiques », qui ne sont nullement figées mais constituent un ensemble d’éléments que l’on peut recomposer de maintes façons pour sortir des ornières politiques où, nécessairement, s’enlise un jour tout pouvoir. Kahn appelle cela la « continuité évolutive », où, pour lui, la notion d’évolution (par recomposition des invariances) remplace celle du progrès linéaire et vectoriel des grands récits qui se figeaient dans la répétition stérile, tout en n’apportant plus aucune amélioration réelle à la vie quotidienne des citoyens. Selon Kahn donc, les invariances se recomposent entre elles, permettant aux sociétés de ne pas se figer, et toute société, qui ne recompose pas les invariances qui constituent son fond, risque l’implosion. Kahn, qui reste ancré à gauche et demeure critique à l’endroit de bon nombre de permanences qui risquent de freiner toute « continuité évolutive », parle également de la « recomposition des mensonges de référence », mensonges qui structurent notamment, à ses yeux comme à ceux de ses compagnons de gauche, les discours nationalistes (ou les « récits non universalistes » ou, pour d’autres encore, les « essences »). En 1989, Kahn, dans Esquisse d’une philosophie du mensonge (Flammarion), plaidait pour un recours au « dire vrai » contre les mensonges des récits fabriqués ou des dogmatismes idéologiques. Le discours identitaire, qui ne fait pas référence à Kahn qui, lui, n’a certainement pas voulu lui donner des munitions idéologiques, est donc les discours d’un mouvement qui veut préserver les invariances fondatrices des sociétés française et européennes, pour s’y référer en permanence, pour les utiliser comme matériaux afin de recomposer une société nouvelle débarrassée des scories progressistes, politiquement correctes, illuministes et pseudo-républicanistes dont les générations nouvelles ne veulent plus parce que celles-ci estiment qu’elles n’apportent plus rien de tangible et de concret pour améliorer, ou du moins conforter, leur quotidien et leur avenir. Les identitaires appellent l’ensemble de ces invariances l’ « identité », terme que ne reprend pas Kahn pour en faire le fondement de sa doctrine et de sa praxis politiques, jugeant sans doute le terme trop figé ou trop susceptible d’être interpréter de manière figée et de générer ainsi d’insupportables « ritournelles ».Ensuite, l’autre revendication de Kahn, celle qui consiste à en appeler au « dire vrai », rejoint aussi les préoccupations des identitaires : le fatras idéologico-médiatique dominant, que Kahn nommera ultérieurement « l’horreur médiatique », est alors posé comme un tissu de mensonges grossiers, de blabla idéologique inconsistant, auquel il faut opposer un « parler vrai » que revendiquent aussi les nouveaux adeptes français de la critique orwellienne des médias et de nos sociétés médiatisées, regroupés autour du philosophe Jean-Claude Michéa.Outre Kahn, dont les idées ou les analyses se diffusent sans nul doute bien au-delà des cercles de gauche et des lecteurs des hebdomadaires qu’il a animés ou qu’il anime encore (L’événement du jeudi, Marianne, etc.). A son corps défendant, elles se répandent aussi dans les milieux identitaires ; je pense qu’une lecture attentive de quelques livres du philosophe Pascal Bruckner, dont L’euphorie perpétuelle (Grasset, 2000), s’avère intéressante, en dépit du fait que Bruckner ne s’est jamais vraiment aligné sur des thèses anticipant le discours identitaire : on l’a compté parmi les « nouveaux philosophes » (au même titre qu’André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Alain Finkelkraut, etc.) ; il a soutenu l’action de l’OTAN contre la Serbie, l’intervention américaine en Irak, la politique de Sarkozy, etc. Pour le Bruckner de L’euphorie perpétuelle toutefois, le « culte du bonheur », cœur de la pensée festiviste selon Philippe Muray, est un « nouveau stupéfiant collectif » dans les sociétés occidentales. Mais l’ensemble des dispositifs mis en place pour imposer ce « stupéfiant collectif » est finalement très coercitif : l’hédonisme est obligatoire, est un dogme, et tout ce qui le contrarie, ou est posé comme « contrariant », est rejeté dans l’opprobre. Tous ceux qui posent l’hédonisme obligatoire comme un édifice mensonger, recourent au « dire vrai » qui le dénigre ; par suite, ces critiques, rappelés à l’ordre par les « chiens de garde du système » (Serge Halimi), sont marginalisés et diabolisés : la France connait à intervalles réguliers des chasses aux sorcières hystériques, forme gauloise du macchartysme qui avait sévi aux Etats-Unis entre le coup de Prague de 1948 et le milieu des années 50. Or cet hédonisme obligatoire est une idéologie « figeante », fausse parce que toute rigidité forcée évacue l’incontournable tragique qui fait la toile de fond du monde, l’Hintergrund de laWeltlichkeit : il n’est pas idoine à servir de ciment pour une véritable société, pour une vraie Cité, conviviale et « fonctionnante », cet hédonisme n’étant que « rideau de fumée » pour les « belles âmes » irresponsables. De même, Bruckner, dans Misère de la prospérité (Grasset, 2002), démontrait que l’économie était passée du statut de science aride à celui d’une religiosité froide mais absolument intolérante, dont on ne peut plus mettre les dogmes en doute. Le discours des économistes néolibéraux est effectivement intangible de nos jours, personne n’est autorisé à le critiquer sauf certains altermondialistes établis qui partagent, avec les têtes d’œuf néolibérales, le culte de l’économie, considérée, par eux comme par leurs adversaires officiels et apparents, comme le seul moteur de l’histoire. Donc double critique du « bonheurisme » et de l’économisme chez Bruckner, comme on les trouvait aussi chez un Guillaume Faye, dans les rangs de la ND, surtout à la fin des années 70.Si Kahn et Bruckner ne sont certes pas des auteurs cités et officiellement appréciés par les identitaires, qui ne les mentionnent guère sur leurs blogs, Hervé Juvin, en revanche, est plus abondamment évoqué, suite à ses derniers livres et à quelques entretiens parus dans le quotidien Le Figaro. Il ne vient cependant d’aucune officine classée à tort ou à raison à « droite » de l’échiquier politique français. Il a toutefois publié de nombreux articles sur le site « fr.novopress.info », animé par des identitaires, virtuoses dans l’art de manier le multimédia pour assurer ce que Jean-Yves Le Gallou appelle la « bataille de la ré-information » ou organiser un « pôle de rétivité », comme le voulait Foucault mais sous d’autres signes. En lisant l’ouvrage majeur d’Hervé Juvin sur les questions qualifiables d’ « identitaires », on se rappelle les thèses de Claude Lévi-Strauss (1908-2009) sur les ethnies, les « ethnies premières » (dont il faut préserver la spécificité pour assurer le caractère pluriel de l’humanité), thèses consignées notamment dans Tristes Tropiques, ouvrage autobiographique et plaidoyer pour un ethnopluralisme sainement compris, garant d’un humanisme véritable qui ne saurait s’identifier à l’arasement moderniste qu’impose la civilisation libérale à tous les peuples du monde.

De même, si la marque de Levi-Strauss est évidente chez Juvin, celle d’un autre ethnologue français, Robert Jaulin (1928-1996), est plus perceptible encore : en effet, pour Jaulin, l’Occident a imposé une « paix blanche » aux « ethnies premières », qui, de ce fait, sont toutes condamnées à la disparition dans le contexte actuel, disparition qui est également le prélude de la disparition programmée des peuples de la sphère occidentale, jugés comme des archaïsmes anthropologiques, animés par des invariances qui bloquent l’avènement du tout-économique. L’Occident n’est dès lors pas une civilisation, voire LA civilisation, comme il le prétend, mais un vecteur pernicieux de « décivilisation », dans la mesure où il se gargarise de discours universalistes, ennemis de la diversité humaine et, par là même, toujours selon Juvin, « criminels et araseurs ».L’anti-occidentalisme de la ND repose sur cette féroce critique jaulinienne de la « paix blanche », même si cette ND n’a cité Jaulin qu’une seule fois lors de l’un de ses colloques annuels, par la voix de Pierre Bérard, un exposant très fin de cette mouvance, beaucoup plus fin que ses habituelles figures de proue. Juvin articule sa démonstration critique dans La grande séparation (Gallimard, 2013) en évoquant justement deux types de « séparation » : les petites séparations nécessaires, où les peuples, les ethnies, les Etats se donnent des valeurs invariantes bien précises et délimitées, pour se démarquer des autres et pour promouvoir une façon originale et inaliénable d’être hommes (au pluriel !). Ces « petites séparations » sont nécessaires à la survie de l’humanité toute entière car elles offrent -aux regards (pluriel !) et aux réflexions de tous les hommes inclus dans toutes ces entités séparées qui constituent l’humanité (au sens véritable et donc pluriel du terme), - des modes originaux d’être et de survivre qui peuvent inspirer les autres ; leur disparition appauvrit le genre humain qui, homogénéisé, dispose de moins de stratégies concrètes et observables pour survivre en cas de catastrophes inattendues. Face aux « petites séparations » nécessaires, accumulées au cours de l’histoire, la « décivilisation » occidentale organise la « grande séparation » qui vise à détacher l’humain (toutes les expressions de l’humain sans exception aucune) du donné naturel et de toutes les productions culturelles particulières et vernaculaires : d’où, en France, les charges continues de Bernard-Henri Lévy contre les racines (assimilées à une résurgence du « nazisme », en dépit du fait qu’une antinazie notoire comme Simone Weil avait prononcé à Londres entre 1940 et 1943 un vigoureux plaidoyer pour l’enracinement), l’hostilité à toutes les formes de populisme qui écornent la sacralisation du néolibéralisme, les réactions hystériques à l’endroit des manifestations de 2014 pour le maintien de la famille traditionnelle et contre l’enseignement des théories du genre, etc. L’opposition binaire, qui se dessine à l’horizon, est ici clairement perceptible : d’une part, il y a ceux qui veulent se maintenir dans une « petite séparation » héritée, puis la consolider et en faire les assises d’une Cité nouvelle, et, d’autre part, ceux qui veulent se débarrasser de tout héritage et même détruire les assises bio-ontologiques de l’homme.En résumé, la mouvance identitaire, à l’intérieur ou à l’extérieur du « Bloc identitaire » qui en est l’institution visible, ancre dans un espace idéologique que l’on situe à « droite » et même à l’« extrême-droite » du champ politique français, plusieurs thématiques qui, au départ, sont nées chez des intellectuels classés à gauche :- La mouvance identitaire s’oppose donc à tout retour des « grands récits » idéologiques, analysés par Lyotard dans la perspective d’une certaine « postmodernité », qui aurait voulu, avec Armin Mohler, substituer à ces récits nés des Lumières une série de récits différents nés des « autres Lumières », notamment celles de la tradition allemande de Herder ; cette hostilité aux « grands récits » est dérivée de l’option dite de « troisième voie », entre communisme et capitalisme, empruntée par certaines figures historiques du mouvement identitaire dans les années 80, dans le sillon creusé par Jean-Gilles Malliarakis ; cette option de « troisième voie » renoue aussi avec l’ensemble bigarré des « non-conformismes des années 30 » (même dans leur hostilité au fascisme, jugé trop « étatique », et au nazisme, jugé trop « totalitaire »).- Elle estime que les « coupures radicales », préconisées par les progressismes issus des Lumières, sont des dérapages navrants qui font basculer les sociétés dans l’inhumain, les transforment en « dissociétés » (concept forgé par Marcel De Corte).- Elle veut retrouver des « invariances spécifiques », observables et dans l’histoire d’un peuple et dans ses mœurs contemporaines mais, pour elle, ces « invariances » sont temporellement plus profondes et davantage qualifiables d’« essentielles », par l’immuabilité que les identitaires leur prêtent, que celles articulées dans la démonstration de Kahn.- Elle veut réenclencher une « continuité évolutive » sur base de telles « invariances » car, dans sa perspective, elle perçoit un blocage mortifère dans la société française contemporaine. Pour les identitaires, ce blocage a beaucoup de causes mais la cause principale en est évidemment l’immigration de masse, et l’islamisation des banlieues qui en résulte. Immigrés et musulmans raisonnent sur base d’autres « invariances », a priori parfaitement respectables, s’inscrivent dans d’autres « continuités ». La juxtaposition de diverses continuités bloque toutes les continuités et, parfois, les « invariances » sociales des uns et des autres se télescopent violemment : habitudes alimentaires (les identitaires défendent la gastronomie française qui use abondamment de la viande porcine), rôle de la femme dans la société, codes vestimentaires, etc. Résultat final, aucune « continuité » ne peut se déployer à fond, engendrant des lots de frustration dangereux sur le long terme. La radicalisation salafiste s’explique notamment par cette frustration. Pour les identitaires, la présence d’invariances non européennes disloque les dispositifs vitaux de l’humanité européenne, reposant sur des invariances spécifiques à l’homo europaeus. Tout comme pour le militant salafiste novice, les « invariances » européennes, confondues avec les idéologèmes occidentaux que rejettent aussi les identitaires, sont des freins à la pratique sereine de son islamité.- La mouvance identitaire perçoit la culture médiatique, qui formate les esprits selon des méthodes perverses déjà dénoncées par Orwell, comme un gigantesque mensonge surplombant nos sociétés. Elle critique les discours médiatiques, depuis une position marginale et contestatrice. Elle n’est pas seule dans ce combat, le groupe « Polemia » animé par Jean-Yves Le Gallou est sur la même longueur d’onde : pour ce groupe, comme pour les identitaires et toutes les autres forces contestatrices de l’homogénéisation en France, l’information médiatique relève de la « dés-information », anomalie et scandale qu’il faut contrer par un combat permanent pour la « ré-information », afin de contrer les effet de ce que Kahn appelle la « philosophie du mensonge ».- La mouvance identitaire, comme d’autres forces contestatrices dans la France d’aujourd’hui, entend recourir au « parler vrai » ou « dire vrai », soit à un langage idéologique et politique qui soit le contraire du « politiquement correct » ou qui le contourne habilement, le mettant face à ses contradictions ou à ses rigidités. Cela pourrait impliquer ce que j’appelle un « retour à la France rabelaisienne », comme le préconisait le grand spécialiste russe de la littérature française du 16ème siècle, Mikhail Bakhtine. Pour ce philologue russe, le peuple (dépositaire de la légitimité en toute bonne logique socialiste soviétique, du moins officiellement) use de la « langue de la place du marché » pour stigmatiser les errements des élites défaillantes. Les gauches françaises contemporaines, au pouvoir, en alternance avec des droites qui ont intériorisé les « invariances » des discours de la gauche culturelle, représentent ces élites défaillantes qui parlent de socialisme, de convivialité sociale, qui la promettent, et ne plongent la population que dans les misères engendrées par un néolibéralisme outrancier qui détricote non seulement l’Etat social mais aussi, désormais en alliance avec le gendérisme, les linéaments fondamentaux des mœurs populaires voire les assises mêmes de l’ontologie biologique humaine. Pour railler ces errements de la pseudo-élite cafouilleuse, il faut tout à la fois un « parler vrai » moqueur et persiflant, celui de la satire et de l’ironie, et un « dire vrai » dérivé de la brave « common decency » défendue par Orwell et son disciple Michéa, face à l’arrogance des politiciens établis et des intellectuels orgueilleux.- La mouvance identitaire a aussi des côtés sombres, pessimistes, atrabilaires qui surgissent immanquablement devant le spectacle de l’« euphorie perpétuelle » (Bruckner) ou du « festivisme » (Muray) : ce spectacle fâche et dégoûte dans la mesure où, comme je viens de le dire, il évacue le tragique, refuse de penser la logique du pire (Clément Rosset) et nie de ce fait les fondements mêmes du réel, incite à l’irresponsabilité et est, par voie de conséquence, la pensée d’un peuple « ilotisé » par un hegemon qui ne veut pas de challengeurs.- La mouvance identitaire perçoit dès lors les peuples d’Europe, en butte aux avatars d’une idéologie « politiquement correcte » et aux phénomènes migratoires afro-asiatiques et à leurs effets dont l’islamisation qui conteste des « invariances » de la culture européenne (et de la gastronomie française), comme étant comparables aux « ethnies premières » menacées par la « paix blanche ». Aux « tristes tropiques » risquent de succéder les « tristes zones tempérées ». Elle veut dès lors affirmer tout ce qui fait la spécificité française en France, allemande en Allemagne, etc. sans que ces spécificités gauloises ou germaniques n’aient à céder devant d’autres spécificités importées. D’où l’intérêt pour les racines culturelles de l’Europe, moins présentes à niveau académique ou semi-académique dans les productions des identitaires que dans celles de la ND. La continuité de demain doit donc, aux yeux des identitaires, demeurer sur les mêmes rails qu’autrefois sans modifications dues à des facteurs exogènes.- La mouvance identitaire, pour parler le langage de Juvin, s’active pour annoncer, préparer et instaurer une « petite séparation », après la faillite annoncée de la phase frénétique de la « grande séparation », voulue par les élites défaillantes se réclamant des lumières occidentales. Depuis la crise de l’automne 2008, cette faillite semble inéluctable.Le discours de la mouvance identitaire est certes classé à « droite » voire à l’« extrême-droite » du paysage intellectuel français. Elle est toutefois tributaire, inconsciemment, d’idéologèmes et de thématiques nées dans les cerveaux d’une l’intelligentsia qui s’est toujours située à gauche, depuis l’âge d’or du « sartrisme ». Ce qui doit nous conduire à analyser tout discours idéologique, quelle que soit sa provenance, ou son étiquetage, comme expression d’un discours diffus qui ne connaît pas les cloisonnements et les fermetures que posent les esprits simplistes. Les idées, quand elles sont substantielles, se diffusent dans tous les esprits, comme un gaz subtil dans un espace ouvert, même si ces esprits ne les ont pas directement lues. Cette diffusion fait fi des cloisonnements, des clôtures, que dressent les détenteurs de tout pouvoir artificiel, de tout pouvoir incapable de se mouler sur les changements naturels en cours en utilisant à bon escient les invariances culturelles que Kahn appelait les invariances spécifiques. Dans cette perspective, la mouvance identitaire est une sorte d’opposition extra-parlementaire, comparable à cette APO (Ausserparlementarische Opposition),patronnée par le leader révolutionnaire et soixante-huitard allemand, Rudi Dutschke, figure emblématique de l’extrême-gauche allemande des années 60 et 70. Cette comparaison est d’autant plus intéressante à faire que bon nombre de compagnons de Dutschke se retrouvent aujourd’hui non pas dans une gauche répétitive, enfermée dans ses slogans, mais en marge du mouvement néo-conservateur ou national-conservateur ou néo-droitiste en Allemagne (on songe notamment à l’ancien révolutionnaire devenu « schmittien », Günter Maschke, ou à d’autres, contestataires d’inspiration « situationniste » jadis, devenus aujourd’hui compagnons de route d’un certain conservatisme contestataire faute d’être encore « révolutionnaire »).* * *La ND, elle, a certainement véhiculé des idées similaires à celles de la mouvance identitaire, au cours de cette dernière décennie, mais, au départ de son itinéraire intellectuel, la question de l’identité n’était pas directement posée. Du moins, elle ne l’était pas dans la même perspective puisque l’immigration de masse n’avait pas encore réellement commencé et que la mondialisation ne battait pas en brèche les mœurs traditionnelles de la France. La ND nait pendant l’effervescence de 1968 et en marge de celle-ci. Elle connaît ses premières années dans une France qui quitte le système mental gaullien, hyperpolitique, citoyen, personnaliste, national et engagé (Malraux !), pour entrer, avec les ères pompidolienne et giscardienne, dans l’âge quiet et trivial de la consommation de masse, comme le reste de l’Europe ou à la suite de certaines sociétés européennes plus cossues. Elle entend, au départ, développer un discours assez aseptisé pour gommer ses origines révolutionnaires et nationalistes (Europe Action, etc.) et amorcer discrètement un travail métapolitique, fait de réflexions, de fondations de clubs et d’entrisme dans les cercles existants, qu’ils soient politiques, culturels ou autres. Son identité revendiquée tout au début de sa trajectoire est « occidentale » ou « européenne », les deux termes étant encore confondus à l’époque dans le langage quotidien (à la suite de Giorgio Locchi, Guillaume Faye fera, vers le milieu des années 70, la distinction entre l’Europe, dont il se revendique au nom d’une impérialité post-romaine, et un Occident américanisé, qu’il perçoit comme un facteur insidieux de déclin). La ND, autour de l’association GRECE, entend dépasser les discours surannés des droites françaises, jugés inadéquats face aux mutations du gaullisme (devenu une option de « tierce voie » sur l’échiquier politique international encore déterminé par le duopole de Yalta et timidement challengé par les non-alignés de la Conférence de Bandoung de 1955).Le régionalisme, forme très vernaculaire de revendication identitaire locale, n’apparaît pas tout de suite dans le discours initial de la ND sauf si l’on veut bien tenir compte d’un fait, très rarement mis en exergue : Louis Pauwels (1920-1997), devenu en 1978 directeur duFigaro Magazine après avoir dirigé les pages culturelles du quotidien Le Figaro, met le pied à l’étrier de la ND en bombardant Alain de Benoist responsable de la rubrique « Idées » de son journal. Or Pauwels avait été l’animateur de la revue et des réseaux Planète entre 1961 et 1971. La revue, originale, au graphisme séduisant, abordait des thèmes que l’on n’aborderait plus aujourd’hui : elle a indubitablement connu un succès international notoire, en étant traduite en une douzaine de langues, en ayant déployé un réseau dans tout l’Hexagone et développé des contacts internationaux. Le « mouvement Planète » organisait des rencontres culturelles, des dîners-débats, des conférences, des forums et des séminaires estivaux. Les animateurs du GRECE (et donc de la ND) espéraient faire rapidement pareil, selon un mode d’organisation similaire (unités régionales, cercles culturels, universités d’été). Quelques thèmes du « mouvement Planète » s’infiltrent dans la ND encore balbutiante dont les thèses biologisantes d’Henri Laborit, le recours à des sciences nouvelles (ou des gnoses nouvelles plus ou moins scientistes comme la Gnose dite de Princeton), etc.Parmi ces thèmes, nous trouvons celui d’un régionalisme nouveau, théorisé par les militants occitans regroupés autour de Robert Lafont (1923-2009). Lafont évoquait l’idée de régions périphériques victimes de la « colonisation intérieure » ou d’un « colonialisme intérieur », des régions historiques, avec leurs particularités linguistiques ou dialectales, à qui on niait le droit au développement endogène au bénéfice de régions jugées plus importantes au sein de l’Etat détenteur de la souveraineté. Lafont campait son combat à gauche. Mais il existait aussi une tradition régionaliste de droite (notamment en Bretagne) ou nationaliste-révolutionnaire. Ici également les idéologèmes de droite et de gauche vont se mélanger : des Bretons adopteront le révolutionisme régionaliste de gauche de Lafont ; d’autres opteront pour un ancrage communautaire traditionnel de droite pour les Occitans. Ailleurs, dans le cadre d’un institut basé à Nice, le penseur fédéraliste, personnaliste et proudhonien Alexandre Marc (1904-2000) plaide pour l’émergence d’un « fédéralisme européen », c’est-à-dire pour une réorganisation du continent européen sur base des régions. Fidèle aux idéaux non-conformistes des personnalistes chrétiens des années 30, Alexandre Marc accueille toutefois dans sa maison d’édition le travail du Breton Yann Fouéré, dont les options autonomistes premières (avant-guerre) étaient plutôt classables à « droite » mais qui s’affineront au contact d’un celtisme irlandais ou gallois où la fusion d’idéologèmes de droite et de gauche est plus concentrée, plus difficilement détricotable. Au sein de la ND, Jean Mabire, militant normand, introduira la notion de « patrie charnelle » chère à l’écrivain Saint-Loup. Nous aboutissons ainsi à un cocktail complexe dont le dénominateur commun est une contestation de l’ordre établi, posé comme abstrait, au nom des réalités charnelles, concrètes, ancrées dans le temps et l’espace. La ND et tous ses avatars -jusqu’à la revue Krisis d’Alain de Benoist, qui a pour objectif premier de jeter des passerelles entre les gauches et les droites, et au mouvement « charnel » Terre & Peuple de Pierre Vial- retiendront, la première le personnalisme régionaliste de Marc, les seconds l’idée de « patrie charnelle » de Mabire et Saint-Loup. C’est sur la base de cette option fédéraliste plutôt que centraliste que la ND finira par développer un discours sur ce que Kahn, dans son propre camp et dans une optique certes différente, appellera des « invariances », dont le politique doit tenir compte, tout en développant un « dire vrai » qui met à mal l’édifice du mensonge érigé par les dogmatismes coercitifs.Que dites-vous à ceux qui, dans les universités et les médias, disent que la « mouvance identitaire » est une manifestation d'extrémisme ?La mouvance identitaire ne se perçoit pas comme « extrémiste » mais comme l’expression d’un « juste milieu », du bon sens populaire, du « common sense » ou de la « common decency », face à une panoplie agressive d’extrémismes que sont, pêle-mêle, le gendérisme (avec les facéties et les outrances des « femens »), le radicalisme islamiste, les dérapages ultra-bellicistes des néoconservateurs américains (et de leurs alliés européens), les « nouveaux philosophes » français (Bernard-Henri Lévy), les tenants du « politiquement correct », parfois les néolibéraux outranciers, etc. La lecture de La grande séparation d’Hervé Juvin est intéressante ici : l’auteur déplore les dérapages des idéologies prônant la « grande séparation » entre les hommes et le donné naturel, d’une part, entre les hommes et leurs créations politiques et culturelles spécifiques, d’autre part. Il décrète ensuite ces idéologies criminelles parce qu’elles éradiquent cruellement la diversité humaine, créant ainsi les conditions d’une implosion générale de l’espèce humaine. La modernité, pour Juvin, n’est pas la civilisation mais, au contraire, l’histoire de la perte de la civilisation, une perte planifié au nom d’une volonté frénétique de vouloir tout réduire au même, de détruire ce qui diffère (et existe en opérant une « petite séparation »). Le monothéisme du progrès, écrit-il dans sa conclusion (p. 366), est une idéologie qui s’attaque à l’essence même de la civilisation, « qui, elle, veut laisser intacte la splendeur du monde tel qu’il est », dans son foisonnement de diversités, d’espèces, de modes d’être. Juvin appelle alors à l’éclosion d’une nouvelle démarche civilisatrice qui aura pour tâche première d’effacer du monde les manifestations de cette idéologie moderniste et progressiste, au nom du salut même de l’humanité toute entière. « Est horreur », écrit-il (p. 367) « ce qui incite à changer le monde » ; « est insoutenable » la réduction de la planète et des hommes à leur utilité » ; « est criminel tout ce qui fait entrer » les peuples « dans l’ordre du développement » (c’est-à-dire de la modernisation outrancière et forcée). L’ennemi des espèces humaines culturellement et politiquement profilées de mille et une façons est désigné : c’est l’ensemble des dispositifs modernisateurs, dénoncées aussi par Heidegger et par Foucault (à la suite de Nietzsche) : il faut, écrit Juvin (p. 370) faire travail de deuil vis-à-vis de ce fatras malveillant qui se donne des allures de droit (on perçoit dans bon nombre de pages du livre un « antijuridisme » de bon aloi qui rappelle certaines critiques de Foucault). Le projet est dès lors de « faire renaître la diversité collective » (p. 372), non pas en revenant à ce qui a hélas définitivement disparu mais par un pari, un choix, une volonté, une volonté constructive, que je comparerai à l’archéofuturisme de Guillaume Faye, qui sera le recommencement qui sauve (de l’étouffoir imposé par les extrémistes araseurs de la modernité). Et ce recommencement (heideggerien) débute par une « autre grande séparation », celle qui doit nous débarrasser, nous faire oublier, l’histoire politique moderne et annonce « les retrouvailles avec l’histoire naturelle de l’homme », par le truchement d’un « polythéisme joyeux » (p. 374).L’extrémisme est donc le fait des vecteurs politiques de la modernité et, ensuite, de ceux qui se présentent comme les antimodernes emblématiques, les salafistes. Ceux-ci sont des produits de la modernité : ils véhiculent des simplismes qui sont tout bonnement l’inversion des simplismes modernistes. Ils disposent d’un principe araseur quasi identique : si les modernistes veulent faire table rase du passé, les salafistes, eux, manient le concept de « djalliliyah », selon lequel tout ce qui a précédé la révélation coranique est entaché d’imperfection et voué à disparaître, par la violence s’il le faut. La démarche identitaire s’autoperçoit donc comme un antidote aux extrémismes qui dominent aujourd’hui la planète. -

Défense de l’histoire comme roman national

Le géoraphe Michel Lussault, qui préside le Conseil supérieur des programmes (CSP), dénonce la volonté de faire de l’histoire un roman national. Pour Maxime Tandonnet, ce dernier est, au contraire, un bon moyen de faire aimer la France aux élèves.

Dans une interview donnée au Monde de l’Education, le 13 mai, M. Michel Lussault, président du conseil supérieur des programmes, affirme : « Il y a quelque chose de dérangeant dans l’idée, récurrente, de vouloir faire de l’histoire un « roman national » [...] Cela renvoie à une conception de l’histoire qui ne serait pas un outil de lucidité [...] Or, il s’agit de reconnaître la pluralité de l’histoire de France. »

Le roman national était pourtant présent dans l’enseignement de l’histoire sous la IIIe République. Celui-ci avait parmi ses objectifs, de contribuer à former les enfants à l’amour de la patrie. Cet état d’esprit se retrouve dans l’introduction du célèbre manuel d’histoire de 1912 d’Ernest Lavisse : « Tu dois aimer la France parce que la nature l’a faite belle et parce que l’histoire l’a faite grande ». L’objectif d’enseigner l’amour de la France était au centre des objectifs de l’instruction publique sous la IIIe République et le roman national a été l’un des outils de l’affirmation de la Nation moderne, de son unité et de la solidarité entre ses membres. C’est en partie parce que les jeunes Français, pendant des générations, sous l’influence de leurs maîtres, se sont identifiés aux mêmes héros, aux mêmes évènements, à ses gloires et à ses tragédies, que la France a pu se constituer en nation moderne et unifiée.

Ce principe du roman national, porté à sa quintessence par Jules Michelet dont l’oeuvre présente la France à l’image d’une « personne humaine », ne doit pas être confondu avec la propagande (le conditionnement idéologique fondé sur le mensonge) ni être compris comme un obstacle à la lucidité. Promouvoir une histoire nationale n’implique en rien que les personnages qui la peuplent et les évènements qui l’animent soient fictifs, inventés ou magnifiés. Les collégiens et lycéens qui ont connu les manuels de Malet et Isaac comprennent que le roman national n’a rien de fictif ni de mythique. Ils ont appris, à travers cet enseignement, à aimer la France, une France réelle, non inventée et ouverte sur le monde et présentée dans son contexte européen et international. « Il existe, pour le passé, une évidente vérité de l’événement, car le passé est figé, bloqué à jamais. Et une même chose ne peut pas à la fois être et ne pas être » écrit l’historien Jean-Baptiste Durosselle dans Europe, Histoire de ses peuples (Perrin). L’histoire enseignée comme un roman vrai, authentique, un récit chronologique, a suscité la passion pour l’histoire de générations de collégiens et de lycéens. [....]

La suite sur Le Figarovox

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Defense-de-l-histoire-comme-roman

-

Celtic Music - Prophecy

-

30 mai 2015, Lyon : Les Caryatides rendent hommage à Sainte Jeanne d’Arc

-

[ACTION FRANCAISE] Retour sur le coloque Dessine moi un roi

Le colloque Dessine-moi un Roi de l’Action Française a réuni 280 personnes samedi dernier autour d’une thématique forte : imaginer les conditions d’une alternative royaliste pour la France, au XXIe siècle, en tenant compte des réalités économiques, sociales, écologiques, institutionnelles. Des rédacteurs du R&N s’y sont rendus et ont pu y apprécier des interventions de qualité donnant des réponses concrètes aux problématiques que pose la question d’un royalisme français contemporain, enraciné et transcendant.

Onze intervenants (dont Frédéric Rouvillois, Philippe Pichot-Bravard, Guillaume Bernard, Pierre de Meuse, Hilaire de Crémiers, Bruno Castanier, Jean-Philippe Chauvin, ou encore Gérard Leclerc) se sont succédés, et avec eux les représentants des principaux mouvements royalistes, pour explorer des thèmes aussi nécessaires que la justice, le bon gouvernement, les domaines régaliens, le bien commun, mais toujours sans se contenter d’une trop facile critique du régime existant mais dont chaque Français percevrait la justesse.

Le colloque, première étape d’une réflexion ouverte, se poursuivra par l’édition des actes et le lancement d’ateliers pluridisciplinaires. Il aura prouvé que l’idée monarchiste est une idée vivante, forte et intelligente, et que plus que jamais un Roi est nécessaire à la France. Dans un même élan, l’Action française recevra la jeunesse de France, cet été, au Camp Maxime Real del Sarte, pour une formation intellectuelle et militante exigeante. [....]

La suite sur Le Rouge et le Noir

http://www.actionfrancaise.net/craf/?ACTION-FRANCAISE-Retour-sur-le

-

Celtic Music - For the King

-

Maurras, inlassable avocat des langues régionales

De ses tout premiers engagements de jeunesse, Maurras a-t-il conservé l’idée que décentralisation et défense des langues régionales vont de pair ? C’est une hypothèse naturelle, tant la chose allait de soi dans la Déclaration des jeunes félibres fédéralistes de 1892. Mais ce n’est qu’une hypothèse, qu’il faudrait étayer par des études sérieuses qui, à notre connaissance, n’existent pas.

Lorsque Maurras construit son corpus doctrinal sur la République centralisatrice, les problématiques linguistiques n’y figurent pas en première ligne, ne serait-ce que parce tous les territoires ne sont pas concernés, ou pas également concernés. On pourrait dès lors formuler l’hypothèse inverse : le combat de Maurras pour la décentralisation, qui a donné lieu à un nombre considérable d’écrits, et son combat pour la langue et la culture provençales, accessoirement pour le breton ou l’alsacien, ont été menés quasi indépendamment l’un de l’autre, avec des rencontres qui ne sont que fortuites.

Pourquoi se poser cette question ? Simplement parce que l’ouvrage de synthèse que Maurras consacre aux langues régionales et à leur enseignement, Jarres de Biot, date de 1951, soit un an avant sa mort, alors que son équivalent L’Idée de la décentralisation a été composé en 1898.

Un élément de réponse se trouve peut-être dans l’observation du comportement du pays légal. Tout député, même le plus pénétré d’idéologie jacobine, sera un jour en butte au pouvoir d’un préfet et en tirera la conclusion que, s’il avait été libre de ses mouvements et de ses décisions, les choses seraient allé mieux et plus vite. Il y a donc chez chaque élu un décentralisateur qui sommeille et, lorsqu’il est dans l’opposition, il trouvera aisément matière à faire une proposition en ce sens. Dans L’Idée de la décentralisation, Maurras dresse l’impressionnante liste de ces joutes parlementaires, analysées avec minutie, et nul doute qu’il a continué à les suivre avec attention tout le restant à vivre de la IIIe République. Le scénario en a toujours été le même ; le parti au pouvoir enterre le projet, quelle que soit sa couleur, et c’est l’un des siens qui en représentera un autre semblable lorsque le gouvernement sera renversé, ce qui était fréquent à l’époque.

Les propositions en faveur des langues régionales, également récurrentes et également toujours retoquées, n’obéissaient pas à la même logique. Elles n’étaient présentées que par des élus des régions concernées, Bretons, Basques, Catalans… qui pouvaient également être décentralisateurs, mais qui souvent ne l’étaient pas. Maurras eut d’ailleurs très tôt affaire à certains dirigeants du Félibrige qui étaient de farouches jacobins. Ceci l’a sans doute amené à faire la part des choses.

Jarres de Biot, que nous publions aujourd’hui et qui n’a été tiré à l’époque qu’en édition de luxe à 500 exemplaires, est sans doute, avec Le Mont de Saturne qui est d’un tout autre genre, le plus achevé, le plus documenté, le mieux argumenté des textes écrits par le Maurras d’après guerre.

Sa publication fait suite à des polémiques qui se sont déroulées en 1950 pendant la discussion de la première loi républicaine sur l’enseignement des langues régionales, dite « loi Deixonne ». L’un des principaux adversaires de cette mesure fut l’académicien Georges Duhamel qui sonna le tocsin dans plusieurs articles du Figaro. Jarres de Biot est en fait la réponse de Maurras aux articles de Georges Duhamel ; il n’évoque pas la loi Deixonne en tant que telle.

Il n’est pas inutile de resituer ces événements dans leur contexte. Tout a commencé par l’initiative de deux députés communistes bretons, Pierre Hervé et l’aïeul Marcel Cachin. Ceux-ci exhument une proposition de loi déposée avant guerre par un député démocrate-chrétien nommé Trémintin, laquelle concernait l’enseignement de la langue bretonne à l’école primaire. Ils la rajeunissent quelque peu et la déposent, le 16 mai 1947. Mais juste avant, le 5 mai, le gouvernement Ramadier se sépare des ministres communistes ; c’est le début de la guerre froide en France. La bataille pour la langue bretonne commence donc dans un climat d’affrontement violent qui lui confère un enjeu inattendu ; rapidement, le MRP s’y associe, ce qui met les socialistes en minorité. Ceux-ci tiennent certes le gouvernement, mais sur ce point précis ils doivent composer et finissent par nommer un de leurs, Maurice Deixonne, rapporteur du projet de loi, avec mission occulte de le saboter autant que possible.

Deixonne est un gros bosseur, qui de son propre aveu ne connaît rien au sujet, et qui de plus a sans doute quelques fréquentations ultra-pacifistes d’avant guerre à se faire pardonner, la plupart de ses amis d’alors ayant fini dans la collaboration. C’est un orphelin qui s’est fait lui-même à coup de brillantes études ; mais dès la fin des années 1920 il interrompt sa carrière universitaire pour s’engager au parti socialiste. Sa puissance de travail impressionne ; d’ailleurs sa la loi sur les langues régionales, qui porte son nom, ne figure même pas dans sa biographie de l’Assemblée, tant il y a fait d’autres choses depuis jugées plus importantes…

Il s’attelle à la tâche et finalement, contre toute attente, réussit à finaliser un texte consensuel qui sera adopté par l’Assemblée le 30 décembre 1949.

Entre temps il sera parvenu à faire la jonction avec les députés catalans, puis à intégrer le basque et l’occitan, terme préféré après de longues escarmouches à ceux de provençal ou de langue d’oc. Il aura ainsi pratiquement reconstitué le contenu de la circulaire Carcopino de décembre 1941, qui par la force des choses ne concernait ni le flamand, ni l’alsacien, ni le lorrain, et qui a été abolie à la Libération.

Il reste alors, ainsi fonctionnait la quatrième République, à faire adopter le texte par le Conseil des ministres. Cela durera toute l’année 1950, jusqu’à promulgation de la loi le 11 janvier 1951. Cette année 1950 verra la polémique gagner la presse, l’Académie Française et tout le monde enseignant, avec d’un côté une alliance de fait entre communistes et MRP, auxquels on peut joindre l’Action française, et de l’autre les jacobins de tout bord, dénonçant les risques épouvantables qu’une heure facultative de langue bretonne à l’école fera immanquablement courir à l’unité française.

Le texte final de la loi est plus que modeste. Les mots « facultatif », « dans la mesure du possible », reviennent sans cesse. Le ton à l’égard des langues concernées est volontiers condescendant : il est question de « richesse du folklore et des arts populaires » ; rien de bien subversif, et cependant cela a conduit Georges Duhamel à pousser des cris d’orfraie au long de cinq éditoriaux d’avril et de mai 1950. Avec au moins une conséquence heureuse,celle d’avoir incité Maurras à écrire ce qu’il avait sur le cœur, sans doute depuis cinquante ans et plus.

Il y a eu deux éditions de Jarres de Biot, comportant en plus du texte lui-même des illustrations et des poèmes. Nous avons noté les variantes entre les deux éditions, et reproduit l’ensemble des illustrations. Nous publierons en revanche les poèmes à part, dans un autre cadre, car ils n’ont aucun rapport avec la loi Deixonne ni avec Georges Duhamel.

http://maurras.net/2013/03/02/maurras-inlassable-avocat-des-langues-regionales/#more-1901

-

Jany Le Pen, Marie d’Herbais, Marion Sigaut, Roger Holeindre, Carl Lang,…: les interventions des représentants nationaux et catholiques lors du défilé d’hommage à Jeanne d’Arc

MPI TV vous propose un reportage d’ambiance tourné ce dimanche 10 mai, ainsi que des interventions de Jany Le Pen, Marie d’Herbais, Marion Sigaut, Stéphanie Bignon, Roger Holeindre, Pierre Sidos, Carl Lang, Elie Hatem et Thibaut de Chassey.

L’hommage populaire à Sainte Jeanne d’Arc organisé par Civitas s’est déroulé dans des conditions optimales. Il a réuni près de 5000 participants, à la fête médiévale puis au défilé qui a suivi.

Toutes les tendances nationales, patriotes et catholiques s’étaient réunies pour cette fête, dans l’optique d’un regroupement nécessaire des forces vives. -

Une école de combat

En dix ans d’existence, l’Institut de formation politique a accompagné plus de huit cents jeunes désireux de s’engager dans l’action et le débat publics. Reportage au sein du plus grand établissement de formation dans le milieu des droites françaises.

Sa voix est nette, son énergie est débordante, ses mimiques font rire. Philippe de Lespéroux rassemble toutes ses forces pour donner envie aux auditeurs de s’engager en politique. Deux heures durant, cet ancien haut fonctionnaire, qui a côtoyé de près plusieurs dirigeants de l’UMP, va multiplier les cas pratiques, les exemples personnels et les conseils. « Comment s’engager en politique ? C’est très facile. Le plus dur est de ne pas se perdre soi-même ». Dans la salle de cours, l’attention est à son maximum…

Bienvenue à l’Institut de formation politique, la plus grande école de formation dans le milieu des droites françaises. Depuis 2004, l’association a accompagné plus de huit cents personnes, essentiellement des jeunes entre vingt et trente ans. Le but ? « Faire prendre conscience de la nécessité de se former, et ouvrir des voies pour l’engagement », explique Alexandre Pesey, directeur de l’institut basé à Paris. Lors du séminaire de niveau 1, les intervenants montrent qu’il existe différentes manières de faire du politique : « on peut être élu, on peut être journaliste, on peut diriger un festival, etc », souligne Philippe de Lespéroux, qui ouvre chaque session depuis dix ans.

-

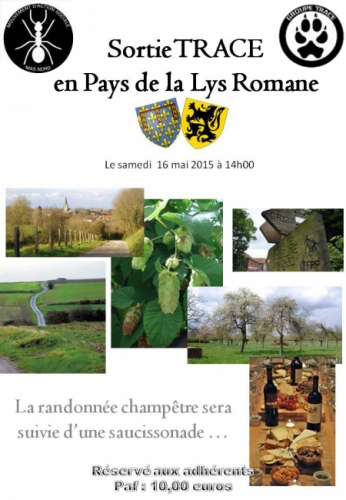

Sortie TRACE en Pays de la Lys Romane - 16/05/15