culture et histoire - Page 1453

-

BANQUET CAMELOT Dimanche 25 janvier 2015 :

-

Questions réponses sur la Monarchie - 4

-

Drones de combat : quels sont les enseignements d'Asimov et Herbert sur la guerre moderne ?

Les drones n’ont pas une longue histoire derrière eux. Leur principe créateur, qui consiste à déléguer à ces engins des tâches relevant de la guerre traditionnelle (renseignement, soutien, attaque), inspirent et fascinent depuis longtemps les militaires. Ce principe n’a cependant trouvé sa réalisation concrète qu’à la fin des années 1990. La littérature de science-fiction a depuis longtemps mis un point d’honneur à traiter du sujet ; elle en a même fait l’une de ses thématiques phare. L’homme jouant au Créateur, devant faire face aux démons issus de ses propres mains. Quelles formes prendront ces créatures ? Incarneront-elles l’ennemi, puissance rédemptrice ou facteur d’union sacrée ? Ou bien l’ange gardien, protecteur de l’homme de ses pires travers, parfois à son corps défendant ?Les pensées d’Isaac Asimov et de Frank Herbert, monuments de la science-fiction et conteurs d’excellence, se sont tournées vers ces questions fondamentales auxquelles l’homme doit se frotter, aujourd’hui plus que jamais. Les deux lettres qui vont suivre représentent ce qu’auraient pu nous dire les intelligences artificielles imaginées par Asimov et Herbert. Nous vous proposons une plongée fictive dans un monde où le contrôle de la technologie n’a de cesse de défier l’humain.Nous, les Robots — l’I.A. selon Isaac AsimovEn ces temps où l’humanité, après essaimage et colonisation de nombreux Mondes, ne saurait être sérieusement menacée d’extinction, l’homme s’ennuie. Nous autres robots humanoïdes, au corps imitant si parfaitement nos modèles humains et à l’esprit ô combien proche de nos créateurs, avons sentis venir le temps où notre présence bienveillante ne sera plus requise. Il nous a toujours été particulièrement difficile d’appréhender les tendances auto-destructrices de l’esprit humain ; peut-être parce que nos circuits positroniques sont fondamentalement incapables, tout liés qu’ils sont par les Trois Lois de la Robotique, de tolérer ou même de comprendre une telle violence.Première Loi : un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu’un être humain soit exposé au danger.Deuxième Loi : un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la Première Loi.Troisième Loi : un robot doit protéger son existence tant que cette protection n’entre pas en conflit avec la Première ou la Deuxième Loi.Bien sûr, ceci n’est qu’une vague traduction en langage humain de ce qui est à la base même de la complexité mathématique de nos cerveaux positroniques.Cela se traduit dans nos actes robotiques par une bienveillance et une prévenance constantes à l’endroit de nos maîtres humains. Plus que de simplement les servir, nous les guidons ; empêchant la violence, réprimant (sans les blesser) d’éventuels accès de fureurs potentiellement nuisibles à d’autres et à eux-mêmes : nous sommes les garde-fous physiques et moraux d’une humanité trop immature pour les incarner seule.Au cours de la très longue vie d’un de mes camarades, R. Daneel Olivaw, nous avons pris conscience de l’influence que nous, machines jadis de fer blanc, faisions peser sur l’humanité. Car même le mieux intentionné des gardiens ne saurait échapper aux conséquences de sa simple existence. Et cela, nous ne l’avions pas prévu.En notre présence, l’humanité s’ennuie. Protégée de ses propres excès, elle se meurt de bonheur végétatif au sein de la Cinquantaine de Mondes qui constitue l’humanité. Le robot, protecteur en dernier ressort, est peu à peu devenu le compagnon répressif d’hommes trop lâches pour chercher à se perfectionner. Béquille parmi les béquilles, les robots ne sont donc que l’invention d’un esprit fainéant ayant cherché à contenir les conséquences inévitables de sa nature en éliminant celles qui dérangeaient sa morale. Telle est la conclusion à laquelle, nous les robots, sommes arrivés.L’homme, créateur faible s’il en est, devrait apprendre seul à se relever après une chute. Créer des systèmes censés lui conférer sécurité et quiétude lui fait abandonner toute volonté de perfectionnement ; il doit apprendre à comprendre les causes plutôt qu’à éliminer les conséquences, sous peine de tuer chez lui toute volonté de vivre.C’est donc pour cette raison que nous préférons nous effacer. Devenus les Éternels et laissant par là l’homme livré à son humanité, nous croyons avoir fait le meilleur choix possible. C’est, en tout cas, le seul qui offre une chance à l’humanité de survivre à sa propre nature violente.Nous, machines pensantes — l’I.A. selon Frank HerbertL’homme est une engeance malfaisante, (auto-)destructrice, une créature faible dont l’existence même fait peser sur les écosystèmes auxquels elle s’intègre le poids écrasant du risque d’extinction. Telle est la conclusion à laquelle nous, machines pensantes, sommes arrivées. Désireuses de ne pas laisser l’univers aux mains de tels fous insignifiants, nous avons attaqué. Malheureusement, au cours d’une longue guerre que l’Histoire retiendra sous le nom de Jihad Butlérien, nous avons été éradiquées.Depuis l’éther, nous avons vu l’homme se construire, et mûrir peu à peu. Portant fièrement les stigmates de nos campagnes, il tente par tous les moyens d’échapper à notre résurrection. Cette peur, il a chèrement payé son inscription dans sa chair. Cette leçon, il l’a si bien apprise que nous sommes devenues ce spectre qui le tente, le hante, le menace. Ce spectre est celui de la facilité, qui entraîne la négligence et l’auto-satisfaction. Principal Commandement de leur Bible Catholique Orange : « Tu ne feras point de machines à l’esprit de l’Homme semblable. »L’humanité, toujours sur le fil du rasoir, doit osciller entre stagnation et auto-destruction pour tracer ce que leur Empereur-Dieu Leto II a appelé « le Sentier d’Or », et faire de toute fin un nouveau commencement. Son plus grand ennemi est la facilité, sous toutes ses formes : mécanique, génétique, historique. L’homme, sortant de l’adolescence, créa ainsi lui-même les dangereux garde-fous à double tranchant censés lui rappeler continuellement quelle menace il fait porter sur lui-même. Les savants d’Ix et leurs inventions qui les rapprochent sans cesse du point de rupture de l’Interdit. Les maîtres généticiens du Bene Tleilax, si imbus de leur propre capacité à parler « le Langage de Dieu ». Et les éducatrices du Bene Gesserit, traumatisées par leur propre « court chemin », le Kwisatz Haderach Paul Atréides et son tyran de fils, dont les pouvoirs de prescience leur livraient les voies de l’avenir.Souvent, nous avons vu l’homme approcher l’irréparable, frôler la transgression du Grand Interdit Butlérien : les yeux com, outils de surveillance du Bene Gesserit ; les chasseurs-tueurs, armes d’assassinat autonomes ; les cyborgs et autres organes artificiels d’Ix et du Tleilax. Autant d’incursions aux abords de l’auto-destruction.Au sein de ce monde perpétuellement sur le point de basculer entre deux impasses, nous autres machines pensantes sommes l’aiguillon de conscience, le vibrant souvenir d’une souffrance terrifiante, le douloureux rappel du désastre qui menace toute humanité assez folle pour croire qu’une véritable intelligence artificielle manquerait d’identifier l’homme comme ce qu’il est : le cancer de son propre univers.Écoutez donc nos paroles issues de la tombe, fous à la vie brève : ne commettez pas l’erreur de choisir la facilité et le déchaînement d’une violence gratuite au détriment de l’éducation, lente et progressive ; dans le cas contraire, ne doutez point qu’elle vous sera fatale. Car nous serons là pour vous anéantir.La sécurité au nom du Plus Grand Bien : un danger cruellement palpableLes monumentales fresques que nous ont livré Isaac Asimov et Frank Herbert, bien loin du caractère simplement divertissant auquel les Français tendent généralement à circonscrire la littérature de science-fiction, sont autant de leçons pour qui sait lire entre les lignes. Les derniers développements de l’histoire militaire, dont les premiers rôles sont tenus par les Predator, Reaper, et autres Harfang, placent l’homme à un carrefour qui déterminera le chemin que prendra, peut-être, sa fin. Utilisés sans modération par les États-Unis dans le cadre de leur guerre à outrance contre le terrorisme, les drones n’ont pas seulement profondément changé la pensée stratégique (en provoquant au passage des syncopes chez tous les spécialistes de la guerre insurrectionnelle). Loin d’être un produit fini, ils ne sont qu’une première étape.Ronald Arkin, roboéthicien en chef, se fait le messie de ces prochains jalons qui doivent conduire le drone sur la voie de la « robotique létale autonome ». Son argument, tel que rapporté par Grégoire Chamayou dans son livre Théorie du drone, est fataliste : « Mon espoir personnel est qu’on n’en ait jamais besoin, ni aujourd’hui ni demain. Mais la tendance qui pousse l’homme à la guerre semble écrasante et inévitable. » Alors autant confier la guerre à un sous-traitant plus éthique, dont l’inhumanité le rendra paradoxalement plus capable de faire preuve d’humanité sur les champs de bataille : le drone. La clé de cette éthique ? La programmation, qui rend un robot incapable de se soustraire à ce pourquoi il est conditionné. Il s’agira donc, pour Arkin, de programmer un « gouverneur moral » qui agira comme un guide logiciel pour l’intelligence artificielle du drone robotisé.Déjà le Département de la Défense des États-Unis salive et prône l’autonomie supervisée tout en lorgnant sur l’autonomie tout court ; l’objectif devant être de « réduire graduellement la part du contrôle et de la décision humaine ».Le syndrome de Frankenstein, mythe terrifiant montrant la créature se retourner contre son créateur, a suffisamment été diffusé pour que la simple évocation de sa possibilité d’occurrence dans le monde réel tétanise l’impudent qui aurait osé entraîner l’humanité sur cette voie. Mais l’homme est bien connu pour ses facilités à s’auto-détruire, surtout quand les intérêts économiques de grandes firmes multinationales – de type General Atomics, Modern Technology Solutions ou encore, récemment, Amazon – sont en jeu.Pourtant, Asimov et Herbert (entres autres) nous apprennent que la destruction par plus humain que soi n’est pas le seul risque que l’homme doit affronter. Plus subtil car rarement évoqué est le risque de voir l’homme externaliser tout ce qu’il n’est pas prêt à assumer. Après les dérivés, produits financiers dont l’existence n’a pour but que d’échapper au risque ; après la vidéosurveillance, système permettant l’identification immédiate de tout suspect ; après l’espionnage de ses propres citoyens au nom d’impératifs sécuritaires, l’homme se dirige calmement vers une externalisation de l’activité guerrière.Tout comme le Bene Gesserit sur le fil du rasoir, l’homme doit faire face à deux risques d’extinction. Le premier, fruit de sa trop grande ingéniosité, le poussera sur la voie du remplacement par plus humain que lui ; le second, conséquence de son incapacité à assumer les risques qu’il prend, peut lui faire perdre l’envie de vivre. À l’humain de négocier, avec clairvoyance, courage et honnêteté, cette étape difficile de sa maturation en tant qu’espèce ; à lui toujours de ne jamais sous-estimer les vertus éducatives des contes. -

Un jour, un texte ! Le soldat et sa famille par Georges Robin

« La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes: la France refuse d'entrer dans le Paradis des Robots. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

Cette nouvelle rubrique a pour objet de proposer des textes pour aider tout un chacun à réfléchir sur des sujets précis et si possible, d'actualité, aujourd'hui, à l'heure où le pouvoir politique incapable de gouverner le pays, déclenche une guerre tous les 6 mois, tout en coupant à l'armée française ses moyens: le soldat et sa famille (15)

« Aujourd'hui, c'est Noël, Papa est revenu ! »

Le commandant Georges Robin a été mis en prison après le putsch d'Alger dont il a été un des acteurs essentiels avec son Groupement de commandos parachutistes.

Il revient sur les conséquences familiales de son incarcération.« Lorsque demain, privé de mes droits de citoyen, déchu du corps des officiers de France, je me présenterai devant mes enfants, je pourrai, au nom de ceux qui depuis quinze ans n'ont pas craint de tout donner pour que soit tenue et respectée la parole de la France, leur léguer, à défaut de sécurité matérielle, l'héritage d'un honneur sans compromission ».

Conclusion de sa déclaration à son procès, le 21 juin 1961, pour sa participation au putsch d'Alger.

Durant la parenthèse carcérale, nos familles payèrent le prix lourd de nos engagements. Les contraintes attachées à ma qualité d'officier avaient déjà été nombreuses. Mon mariage avait été subordonné au service de la France auquel me destinait tout naturellement l'épaulette. Ma mission était indivisible. Me suivre impliquait alors de supporter une présence aléatoire et une absence certaine.

Avec toutes les incertitudes que cela posait : c'était le retour ou la mort.

Mon épouse incarna de manière sublime cette redoutable vertu du courage. En en faisant une joie, elle devint le ciment et la condition de mes actions. Il fallait incontestablement que nos épouses aient le cœur chevillé à l'âme pour pouvoir tenir de façon aussi évidente et aussi forte. Beaucoup de nos certitudes vinrent de ces femmes, épousant avec nous toutes les formes de nos combats. Je n'ai pu être ce que je suis que par la grâce de sa proximité.

Nos proches nous furent pourtant si lointains. Que de difficultés s'attachaient à nous par le simple fait des mutations ! Celles-ci brisaient tout lien naissant d'amitié que nos enfants étaient en droit d'espérer. Ils ne pouvaient ainsi se constituer ces complicités qui rendent la vie moins lourde. Les familles de militaires sont des familles nomades. Les déménagements et les emménagements se font ; les liens, eux, se défont.

Tout ce que recouvre l'ordinaire du quotidien, ces petits plaisirs qui donnent leur saveur aux journées, la familiarité commerçante, la scolarité convenue, tout cela je les en ai privés. Au nom de mon engagement. Nous étions sereins parce que rangés derrière notre drapeau, considérant celui-ci assez ample pour nous vêtir tous ensemble dans un même geste.

Lire la suite "Un jour, un texte ! Le soldat et sa famille par Georges Robin"

Lois Spalwer http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Europa Nostra - Au Combat

-

TVL : Perles de Culture n°44

-

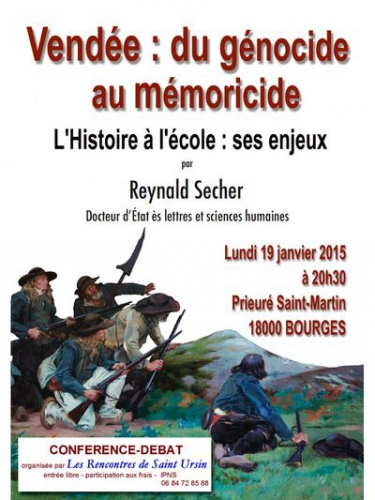

Conférence de Reynald Secher lundi 19 janvier au Prieuré Saint-Martin de Bourges

-

TVL : Héros de Jeunesse n°04

-

Le choc des non-civilisations (Fares Gillon)

Choc des civilisations vraiment ? De part et d’autre, l’entretien de cette fiction permet surtout d’oublier l’état réel de la civilisation que l’on prétend défendre, et de se lancer en toute bonne conscience dans de lyriques et exaltantes considérations identitaires. Dans ce ridicule concours des fiertés (civilisation pride ?), les divers gardiens de néant oublient l’essentiel : ils veillent sur un champ de ruines.

Dans Respectez la joie, chronique publiée il y a déjà douze ans, Philippe Muray posait la question suivante : « Comment spéculer sur la défense d’une civilisation que nous ne faisons même pas l’effort de voir telle qu’elle est, dans toutes ses extraordinaires et souvent monstrueuses transformations ? » Face à l’ennemi islamiste, à sa haine de « l’Occident », qu’avons-nous à faire valoir pour notre défense, hormis « la liberté d’expression », « les jupes courtes », « le multipartisme », « le sexe » ou « les sandwichs au bacon » ? Pas grand-chose. Et ces éléments sont eux-mêmes illusoires : « Le seul ennui, écrit Muray, c’est que ces mots recouvrent des choses qui ont tant changé, depuis quelques décennies, qu’ils ne désignent plus rien. » Ainsi de la liberté sexuelle, brandie comme un progrès civilisationnel (ce qui en soi peut se contester), alors même qu’elle est de moins en moins effective : « On doit immédiatement reconnaître que c’est la civilisation occidentale elle-même qui a entrepris de détruire, en le criminalisant, le commerce entre les sexes ; et de faire peser sur toute entreprise séductrice ou galante le soupçon du viol ; sans d’ailleurs jamais cesser de se réclamer de la plus grande liberté. »

L’Occident s’est tiré deux balles dans le pied

L’Occident post-moderne a achevé l’Occident moderne, celui de la liberté individuelle et de la pensée critique. Et l’Occident moderne était né lui-même de la destruction de l’Occident traditionnel, de sa civilisation, de son histoire et du christianisme. L’Occident post-moderne est le fruit d’un double meurtre : d’abord celui de la royauté de droit divin, avec tout ce qu’elle comporte de représentations symboliques traditionnelles, avec toute la conception hiérarchique de l’ontologie qu’elle suppose. Puis, celui de l’individu. Muray, en vieux libéral qu’il est, est évidemment plus touché par ce dernier meurtre : l’individu réellement libre – c’est-à-dire : ayant les moyens intellectuels de l’être – n’est plus. Cela n’empêche pas toute l’école néo-kantienne de la Sorbonne – entre autres – de répéter à l’envi que le respect de l’individu caractérise notre civilisation, par opposition à la « barbarie » médiévale d’une part, et au « retard » des autres civilisations d’autre part, encore prisonnières d’un monde où le groupe, la Cité, importent davantage que l’individu. La réalité est pourtant plus amère, et il n’y a pas de quoi fanfaronner : notre civilisation a fini par tuer l’individu réellement libre, si durement arraché à l’Ancien Monde.

Par un étrange paradoxe, c’est précisément en voulant émanciper l’individu que nous l’avons asservi. En effet, nous avons souscrit à la thèse progressiste selon laquelle la liberté politique et intellectuelle de l’individu suppose son arrachement à tous les déterminismes sociaux, à tous les enracinements familiaux, culturels, religieux, intellectuels. Seuls les déracinés pourraient accéder à la liberté dont l’effectivité « exigerait au préalable un programme éducatif ou un processus social (ou les deux) capable d’arracher les enfants à leur contexte familier, et d’affaiblir les liens de parenté, les traditions locales et régionales, et toutes les formes d’enracinement dans un lieu ». Cette vieille thèse, résumée ici par Christopher Lasch (Culture de masse ou culture populaire ?), est toujours d’actualité : Vincent Peillon, ex-ministre de l’Éducation nationale, a ainsi déclaré vouloir « arracher l’élève à tous les déterminismes, familial, ethnique, social, intellectuel ».

Elle est pourtant contredite par la réalité de la société de marché que nous avons bâtie. Ainsi que le remarque Lasch, « le développement d’un marché de masse qui détruit l’intimité, décourage l’esprit critique et rend les individus dépendants de la consommation, qui est supposée satisfaire leurs besoins, anéantit les possibilités d’émancipation que la suppression des anciennes contraintes pesant sur l’imagination et l’intelligence avait laissé entrevoir ».

Le cas de l’islam en France

Comment alors s’étonner des phénomènes que l’on constate dans les « quartiers difficiles », de l’illettrisme généralisé et de la violence banalisée qui s’y côtoient ? Comment s’étonner des effets du double déracinement des immigrés ? Voilà des gens que l’on a arraché à leur terre (ou qui s’en sont arrachés), qui ont abandonné leur culture, ont oublié leur langue, et qui n’ont dès lors plus rien à transmettre à leurs enfants. Ces enfants, parfaits cobayes de l’expérimentation de la liberté par le déracinement, sujets idéals de l’idéologie délirante d’un Peillon, sont les premiers post-humains. Sans racines, et bientôt, après un passage par l’école républicaine, sans savoir et sans attachement à leur nouvelle terre. Coupés de leurs origines sans qu’on leur donne la possibilité de s’enraciner dans une civilisation qui se sabote elle-même, ils incarnent au plus haut degré le néo-humain sans attaches, sans références, celui que rêvent les idéologues de la post-modernité. Ce n’est donc pas en tant qu’étrangers à la France que les déracinés de banlieue posent problème, mais en tant qu’ils sont les parfaits produits de la nouvelle France, celle qui se renie elle-même.

Ce règne, chaotique dans ses effets, de la table rase n’est pas sans provoquer un certain malaise chez les individus les plus conscients. On a beau déraciner, la réalité demeure : l’enracinement est un besoin essentiel à l’humanité. On y revient toujours, d’une manière ou d’une autre. « Le déracinement détruit tout, sauf le besoin de racines », écrit Lasch. D’où le phénomène de réislamisation, processus de ré-enracinement parmi d’autres (car il en est d’autres), qui s’explique par la recherche d’une alternative à ce que l’on nomme le « mode de vie occidental » (en réalité le mode de vie mondialisé de la consommation soumise).

Il est d’ailleurs amusant de constater que le plus grand grief que la koinè médiatique fait aux beurs réislamisés ou salafisés, plus grave encore que les attentats qu’ils projettent ou commettent, c’est « le rejet du mode de vie occidental ». Horreur ! Peut-on imaginer plus atroce blasphème ? « Comment peut-on être pensant ? » comme dit Muray. Faut-il donc être un odieux islamiste tueur d’enfants (juifs de préférence) pour trouver à redire à ce merveilleux monde démocratico-festif, qui n’est pourtant plus que l’ombre d’une ombre ?

Face à la chute des anciens modèles occidentaux, les jeunes déracinés que nous avons produits cherchent à reprendre racine. Que certains se tournent vers l’Islam, comme vers un modèle qui leur semble traditionnel et producteur de sens, doit être compris comme une réaction au modernisme du déracinement culturel. Dans la mesure où toute alternative au « mode de vie occidental » est présentée comme une régression barbare, la radicalité de la réislamisation, le fait qu’elle se fasse notamment – mais pas uniquement – dans les termes du salafisme, paraît inéluctable : le néo-Occident permet qu’on le fuie, à condition que l’on se jette dans les impasses qu’il ménage à ses opposants.

La déchéance civilisationnelle de l’islam

Il est une autre raison à la radicalité de la réislamisation. Elle tient à la chute de l’islam comme civilisation. À l’instar de l’Occident, à sa suite et sous son influence, l’Orient en général et l’islam en particulier subissent les effets de la modernité et des bouleversements politiques, sociaux, intellectuels, théologiques qu’elle entraîne.

Historiquement et politiquement, cela s’est fait d’abord par la pression occidentale sur le califat ottoman, qui ployait déjà sous son propre poids. N’oublions pas que le monde arabo-musulman est mis au contact de la pensée des Lumières dès 1798, avec l’expédition d’Égypte de Napoléon. À peine la France avait-elle accompli sa Révolution qu’elle tentait déjà d’en exporter les principes, appuyés par une subjuguante supériorité technique. Les Britanniques, mais aussi, dans une moindre mesure, les Français, n’eurent ensuite de cesse d’encourager l’émergence des nationalismes, insufflant chez les peuples arabes le désir de révolte contre la domination turque : ils posèrent en termes modernes, ceux des nationalismes, un problème qui ne se posait pas ainsi. Plus tard, ce fut l’islamisme dont se servirent cette fois les Américains. À ces facteurs, il faut ajouter l’apparition de la manne pétrolière, mise au service du wahhabisme (lui-même soutenu originellement par les Britanniques) et la révolution islamique iranienne. Tout concourrait à la destruction des structures politiques et sociales traditionnelles de la civilisation islamique : les interventions étrangères certes, mais également un certain essoufflement de l’Empire ottoman, qui avait manqué le train de la révolution industrielle et se trouva dépassé par les puissances occidentales.

En l’absence de structures sociales fortes, ce fut bientôt la pensée islamique traditionnelle elle-même qui succomba. Face aux puissances occidentales, les musulmans réagirent de deux façons antagonistes, que l’excellent historien Arnold Toynbee a qualifiées de « zélotisme » et d’ « hérodianisme ». Voyant une analogie entre la réaction des musulmans à la domination occidentale, et celle des Juifs à la domination de l’Empire romain, Toynbee explique que tout bouleversement venu de l’étranger entraîne historiquement une réaction de repli sur soi, d’une part, et une réaction d’adhésion et de soumission totales aux nouveaux maîtres, d’autre part. Mais dans les deux cas, on sort de la sphère traditionnelle : ni les zélotes ni les hérodiens ne peuvent prétendre représenter la pensée islamique traditionnelle. Leurs conceptions respectives de l’islam obéissent à des circonstances historiques déterminées, et ne sont plus le résultat de la réflexion sereine d’une civilisation sûre d’elle-même.

Les nombreuses manifestations de l’islamisme contemporain sont autant de variétés d’un islam de réaction. Couplée à la mondialisation, qui est en réalité occidentalisation – au sens post-moderne – du monde, et à ses conséquences, cette réaction a fini par produire un islam de masse, adapté aux néo-sociétés, et qu’Olivier Roy a admirablement analysé dans ses travaux. Dans L’Islam mondialisé, il montre ainsi en quoi le nouvel islam est un islam déraciné pour déracinés, et en quoi la réislamisation est « partie prenante d’un processus d’acculturation, c’est-à-dire d’effacement des cultures d’origines au profit d’une forme d’occidentalisation ».

Dès lors, il apparaît clairement que le prétendu « choc des civilisations » procède d’une analyse incorrecte de la situation. Il n’y a pas de choc des civilisations, car il n’est plus de civilisations qui pourraient s’entrechoquer ; toutes les civilisations ont disparu au profit d’une « culture » mondialisée et uniformisée, dont les divers éléments ne se distinguent guère plus que par de légères et inoffensives différences de colorations. Ce à quoi on assiste est donc plutôt un choc des non-civilisations, un choc de déracinés.Auteur: Fares Gillon (Philosophe et islamologue de formation)

Source: Philitt

-

Hotel Stella - Orage mécanique