La liberté de l’ouvrier dans l’ancienne France, sa dignité et son bien-être, sont attestés par l’organisation du travail au Moyen-âge. Là encore, comme pour la Révolution communale, la monarchie favorisa l’émergence de corps libres. Ceux-ci s’organisèrent dans les communes libérées et codifièrent leurs us et coutumes que l’autorité royale homologua dans le magnifique Livre des Métiers d’Etienne Boileau en 1268…

En entrant dans la Communauté par la porte de l’apprentissage, le jeune ouvrier y rencontrait tout d’abord des devoirs de diverses natures, mais il y trouvait aussi des droits, c’est-à-dire des coutumes ayant force de loi ; c’était là son « privilège » et son code. Soumis à l’autorité du maître, mais placé en même temps sous l’aile maternelle de la maîtresse, bénéficiant des conseils du premier valet, il avait déjà, sans sortir de la maison patronale, de très-sérieuses compensations. Au dehors, les garanties se multipliaient ; il se sentait plus fort encore ; membre d’une Communauté ouvrière qui était quelque chose par elle-même et qui comptait dans le vaste syndicat des Corporations, il se savait appuyé, défendu. Il l’était en effet, comme l’homme d’Eglise se sentait soutenu par l’Evêque, l’homme de loi par le Parlement, et le clerc par l’Université.

De son patron, l’homme de travail allait hiérarchiquement aux Jurés de la Corporation, puis au prévôt de Paris et aux grands officiers de la couronne, maîtres et protecteurs de certains métiers ; enfin il pouvait remonter des Conseils, jusqu’au Roi lui-même, chef suprême de cette société féodale où le travail avait su se faire une place.

L’historien de la Révolution, Louis Blanc disait : « La Fraternité fut le sentiment qui présida dans l’origine à la formation des communautés professionnelles.» On y retrouve l’esprit chrétien de la compassion pour le pauvre, du partage, la sollicitude pour les déshérités. « …la probité au mesureur ; il défend au tavernier de jamais hausser le prix du gros vin, comme boisson du menu peuple ; il veut que les denrées se montrent en plein marché, et afin que le pauvre puisse avoir sa part au meilleur prix, les marchands n’auront qu’après tous les habitants de la cité la permission d’acheter des vivres.» On distingue déjà un souci du consommateur qui ferait pâlir le commerce d’aujourd’hui…

Dans ces antiques jurandes, point de place pour la haine de son semblable et le désir de ruiner autrui. On trouvait l’union dans une même organisation sociale patronale et ouvrière dont l’intérêt commun était et reste, la bonne marche du métier. On se rapprochait, on s’encourageait et on se rendait de mutuels services. Le voisinage professionnel éveillait une rivalité sans haine dans une fraternelle concurrence alors que la Révolution Libérale interdira, pour dominer les ouvriers, tout principe d’association.

« La corporation a été la patrie chérie de l’artisan ; la royauté, sa tutrice vigilante ; l’art son guide et son maître. La corporation lui a permis de grandir…La royauté, en le protégeant et en le soumettant à ses lois, a créé la grande industrie et l’a fait lui-même, de bourgeois d’une commune, citoyen d’un grand royaume.» disait l’historien économiste Pierre-Emile Levasseur, dans son Histoire des classes ouvrières. Il rajoutait : « La corporation a été la sauvegarde et la tutrice de l’industrie. Elle a enseigné au peuple à se gouverner lui-même. Elle a fait plus ; elle a donné aux artisans des dignités, la science et le goût du métier, les secours d’argent, les joies de la fraternité dans le sens étendu du mot, par ses fêtes, ses réceptions, ses examens. Elle a été la grande affaire des petites gens, la source de leurs plaisirs, l’intérêt de toute leur vie.»

Ecoutons l’anarchiste Paul Lafargue dans son livre Le Droit à la Paresse : «Sous l’ancien régime, les lois de l’Eglise garantissaient au travailleur 90 jours de repos (52 dimanches et 38 jours fériés) pendant lesquels il était strictement défendu de travailler. C’était le grand crime du catholicisme, la cause principale de l’irréligion de la bourgeoisie industrielle et commerçante. Sous la Révolution, dès qu’elle fut maîtresse, elle abolit les jours fériés, et remplaça la semaine de sept jours par celle de dix afin que le peuple n’eût plus qu’un jour de repos sur dix. Elle affranchit les ouvriers du joug de l’Eglise pour mieux les soumettre au joug du travail…

L’apprenti était protégé à la fois contre lui-même et contre son maître, contre sa propre étourderie et contre les abus…dont il pouvait être victime. L’ouvrier était défendu par le texte des règlements de la communauté et par les jurés interprètes légaux des statuts du métier, contre la mauvaise foi du maître qui aurait eu la velléité soit de le congédier avant la fin de son louage, soit de diminuer son salaire ou d’augmenter son travail. Il était protégé par les termes même de son engagement, contre l’inconstance de son caractère et les inconséquences de son humeur. Le travail était donc pour l’ouvrier un titre de propriété, un droit et le maître y trouvait son compte par le contrôle du métier et contre les exactions d’entreprises rivales...Le consommateur était rassuré, point de malfaçon et de tricherie dans les produits, enfin une saine Economie sociale.

Chaque corps de métier constituait un petit Etat avec ses lois, ses rites, ses fêtes religieuses et jours chômés, ses bannières, fêtes et processions, sa « sécurité sociale», ses formes de retraites, ses hôpitaux, enfin son organisation propre, autonome et fraternelle. Les malades, les veuves, les orphelins étaient sous la protection des chefs du métier qui s'en occupaient comme de leur propre famille.

Protection de l’enfance ouvrière ; garantie du travail à qui en vit, et de la propriété industrielle à qui la possède ; examen et stage pour constater la capacité des aspirants et interdiction du cumul des professions pour en empêcher l’exercice abusif ; surveillance de la fabrication pour assurer la loyauté du commerce ; fonctionnement régulier d’une juridiction ouvrière ayant la main sur tous les métiers, depuis l’apprentissage jusqu’à la maîtrise ; suppression de tout intermédiaire parasite entre le producteur et le consommateur ; travail en commun et sous l’œil du public ; solidarité de la famille ouvrière ; assistance aux nécessiteux du métier…

Pour tout dire une forme embryonnaire de législation sociale…On est loin des temps obscurs moyenâgeux enseignés par l’école républicaine alors que le monde ouvrier allait connaître le véritable esclavage avec les idéaux de la Révolution mis en pratique par la République antisociale qui pilla les biens corporatifs du monde ouvrier acquis depuis des siècles.

Expression de la société chrétienne et féodale, le régime du Livre des Métiers plaçait le travail sous la main de l’Eglise et de l’Etat ; celui de Turgot et des économistes, fait à l’image du monde moderne, essentiellement laïque et libéral, ne le soumet à aucune puissance de l’ordre moral ou politique ; mais, en l’affranchissant de toute sujétion civile et religieuse, il le laisse sans autre protecteur que lui-même.

Le vol du bien commun des ouvriers a été décidé par le décret d’Allarde du 2 - 17 mars 1791, qui déclare propriété nationale les biens corporatifs.

L'historien Hippolyte Taine évalue à seize milliards de l'époque la valeur du patrimoine des métiers confisqué aux corporations. Somme énorme si l'on considère le chiffre peu élevé des effectifs ouvriers au moment de la révolution.

Privés de leur patrimoine, les corps de métiers ne pouvaient plus vivre. Au demeurant, le décret d'Allarde faisait du libéralisme économique le fondement du nouveau régime du travail, de la production et du commerce, et le 14 - 17 juin 1791, la loi dite "Le Chapelier" interdisait aux hommes de métier de s'associer en vue de "former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs".

Dès le lendemain de la suppression du régime corporatif, les ouvriers - charpentiers, maréchaux, tailleurs, cordonniers et autres - tentèrent de reformer des compagnonnages pour s'entendre sur leurs exigences en matière de salaires. Le législateur révolutionnaire brisa cette tentative en assimilant à la rébellion l'association entre Citoyens d'un même état ou profession. Or la rébellion était passible de la peine capitale.

Tel est le nouveau droit inauguré en 1789 par la prise de la Bastille, qui plongera les ouvriers dans le monde infernal de la révolution industriel et des répressions sanglantes des républiques successives…

On le voit, dans le système contemporain, le principe de la liberté a produit l’individualisme, avec ses initiatives et ses responsabilités, avec ses chances de succès et ses possibilités de fortune pour quelques-uns, mais aussi avec ses isolements, ses faiblesses et ses gênes pour le plus grand nombre. L’apprenti, l’ouvrier, le petit patron, ont conquis, en même temps que leur indépendance industrielle, le droit de se protéger eux-mêmes ; la Corporation n’est plus là pour former le faisceau et centupler les forces protectrices.

Jadis avec les corporations, il y eut ce qu’on pourrait appeler un véritable honneur du travail. Après la révolution de 1789, c’est l’esprit bourgeois qui remplaça cet honneur qui était pourtant le moteur du monde ouvrier. Le poète Charles Péguy dans son ouvrage « L’argent » écrit en 1913, dénonçait déjà à cette époque, l’embourgeoisement du monde ouvrier :

"Nous avons connu un honneur du travail exactement le même que celui qui au Moyen-Âge régissait la main et le cœur. C’était le même conservé intact en dessous. Nous avons connu ce soin poussé jusqu’à la perfection, égal dans l’ensemble, égal dans le plus infime détail. Nous avons connu cette piété de l’ouvrage bien fait, poussée, maintenue jusqu’à ses plus extrêmes exigences. J’ai vu toute mon enfance rempailler des chaises exactement du même esprit et du même cœur, et de la même main, que ce même peuple avait taillé ses cathédrales.

Que reste-t-il aujourd’hui de tout cela ? Comment a-t-on fait, du peuple le plus laborieux de la terre, et peut-être du seul peuple laborieux de la terre, du seul peuple peut-être qui aimait le travail pour le travail, et pour l’honneur, et pour travailler, ce peuple de saboteurs, comment a-t-on pu en faire ce peuple qui sur un chantier met toute son étude à ne pas en fiche un coup.

Ce sera dans l’histoire une des plus grandes victoires, et sans doute la seule, de la démagogie bourgeoise intellectuelle. Mais il faut avouer qu’elle compte. Cette victoire. "

Ne serait-il pas sage de rechercher aujourd’hui, dans les statuts de l’Ancien Régime, ce que le régime actuel pourrait utilement lui emprunter ? Le système corporatif avait ses abus, que personne ne songe à faire revivre, et ses avantages de temps et de lieu, qui ont disparu avec l’état social dont il était l’expression. Ce qui n’a pu périr, ce sont les qualités essentielles et les vertus intrinsèques de ce régime, parce que les unes et les autres tiennent au principe d’association, qui est le correctif de la faiblesse individuelle.

Alors ! N’oublions jamais la proclamation du Comte de Chambord : « La Royauté a toujours été la patronne des classes ouvrières.»

culture et histoire - Page 1460

-

La Corporation ou la Patrie du travailleur :

-

Un jour, un texte ! Le soldat et sa famille, par le Lieutenant de Vaisseau Pierre Dupouey

« La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes: la France refuse d'entrer dans le Paradis des Robots. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

Cette nouvelle rubrique a pour objet de proposer des textes pour aider tout un chacun à réfléchir sur des sujets précis et si possible, d'actualité, aujourd'hui, à l'heure où le pouvoir politique incapable de gouverner le pays, déclenche une guerre tous les 6 mois, tout en coupant à l'armée française ses moyens: le soldat et sa famille (3)

« Le pain de mon cœur. »

Lettres du Lieutenant de Vaisseau Pierre Dupouey à son épouse, alors qu'il est sur le front en Belgique :

Le 12 mars 1915.

Merci de tes lettres qui sont le « pain de mon cœur ». Dilecta mea facta est sicut navis de longe portans panem suum. Maintenant que nous sommes séparés, notre cher mariage dégage toute l'essence de son parfum, toute la force de sa bonne odeur, pour me soutenir, me remplir de confiance, d'espoir et de sérénité. Puisse-t-il contenir pour toi la même bénédiction et puisse le souvenir de ce cher passé faire briller pour toi les mêmes horizons radieux.

Je ne sais si je me trompe, mais il me semble que, dès maintenant, nous touchons la récompense des efforts que nous avons faits pour considérer toujours les choses sous leur aspect éternel. Combien ces pensées communes – et qui nous sont devenues – nous ont aidés à traverser ces jours et ces semaines – et qu'il faut rendre grâces à Dieu de ces quelques lueurs qu'Il a mises dans nos esprits ! Et même si la guerre se prolonge, s'il faut traverser d'autres semaines et d'autres mois, quelles réserves de courage ne trouverai-je pas dans la pensée de la société de nos cœurs ! C'est une chose bien excellente de partager sa tendresse avec un cœur simple et fidèle ; mais c'en est une peut-être meilleure encore de porter dans l'esprit la même foi, les mêmes désirs, les mêmes actions de grâces — de travailler ensemble au même ordre, dans la même force de conviction et d'adhésion. Que Dieu soit béni surtout pour avoir permis entre nous cette parfaite communion de nos esprits et pour avoir fait briller sur notre mariage, sur notre concorde, ce ciel sans ombres... […] Les marmites de tous calibres continuent à pleuvoir sur Nieuport, et les ruines s'ajoutent aux ruines. Ce qui tenait encore debout, les derniers murs et les derniers piliers de l'église, achève de se laisser tomber – et ce qui était déjà par terre achève de perdre forme et de redevenir poussière. Cet après-midi, en me promenant dans le couvent abandonné des pauvres Clarisses, j'ai de nouveau trouvé tout un tableau enrichi des plus précieuses reliques. Comme je sais que, dans des cas semblables, lorsque les reliques sont séparées des brefs qui les authentifient, le clergé les confie au feu, j'ai pieusement brûlé moi-même ces reliques – qui étaient, en général, des reliques des premiers Bienheureux de l'ordre franciscain (le délicieux frère Égide, entre autres). J'ai gardé pour notre cher foyer un petit morceau du voile de la Sainte Vierge et deux sachets contenant l'un des reliques des saints Laurent et Victor, l'autre, des saints Grégoire et Jérôme. Je ferai ce qu'il faudra pour que notre possession de ces saintes reliques soit régulière – et je me réjouis en pensant que l'attachement et la vénération que nous aurons pour ces ossements sacrés nous seront un gage de la puissante intervention de ces grands saints.

Jeudi Saint 1er avril 1915. Aux tranchées.

Pierre Dupouey sera tué à Nieuport (Belgique), deux jours plus tard, le Samedi Saint 3 avril 1915.

Lieutenant de Vaisseau Pierre Dupouey

Extrait de : « Lettres et essais », préface d'André Gide.

Éditions du Cerf – 1933.

Lois Spalwer http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Egypte : le secret des pyramides percé par un postier français ?

C’est un des mystères antiques que les chercheurs contemporains n’ont toujours pas réussi à percer : comment diable les Égyptiens ont-ils réussi, voilà des milliers d’années, à hisser des blocs de pierre de plusieurs tonnes pour en faire des pyramides?

Le Normand Michel Michel, postier à la retraite, pense avoir compris comment sont édifiées les pyramides. Sa théorie vient d’être saluée par plusieurs égyptologues de renom.

« Cette question me fascine depuis 1972, date à laquelle j’ai vu le film La terre des Pharaons du réalisateur Howard Hawks. Je me suis creusé la tête durant plusieurs années et j’ai compris que tout le monde faisait fausse route. Les chercheurs focalisaient leurs calculs et observations sur la seule pyramide de Khéops [la plus grande des trois pyramides de Gizeh], alors que les principes de celle-ci sont inapplicables aux autres »

Pour les amateurs, un document explicatif est téléchargeable ici :https://www.academia.edu/…

-

Europa Nostra - Prisonnier politique

-

Un jour, un texte ! Le soldat et sa famille, par les Généraux WEYGAND et de MIERRY

« La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes: la France refuse d'entrer dans le Paradis des Robots. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

Cette nouvelle rubrique a pour objet de proposer des textes pour aider tout un chacun à réfléchir sur des sujets précis et si possible, d'actualité, aujourd'hui, à l'heure où le pouvoir politique incapable de gouverner le pays, déclenche une guerre tous les 6 mois tout en coupant à l'armée française ses moyens: le soldat et sa famille (2)

Le Maréchal Foch et sa famille :

Sa famille avait toujours tenu une très grande place dans l'existence du Maréchal. La retraite lui donna le loisir de se consacrer plus complètement à elle ; sa grande joie était de la réunir chaque année pendant plusieurs mois dans son manoir de Bretagne, qui s'animait alors des ébats d'une vivante jeunesse.

Au foyer du Maréchal, exemple d'union parfaite de cœur et de pensée, sa noble compagne avait supporté leurs communes épreuves avec un courage égal au sien. Entièrement dévoué à sa famille, il était aimé et vénéré de ses enfants et petits-enfants, fiers de ses grandes actions. Son autorité s'exerçait indiscutée dans une atmosphère d'affection et de confiance. Quand la guerre ou des voyages le retenaient loin des siens, il écrivait chaque jour et lorsque, dans un courrier, souvent considérable, il trouvait la lettre d'un proche c'est toujours par elle qu'il commençait sa lecture.

Généraux WEYGAND et de MIERRY

Extrait de : « FOCH ».

Éditions Flammarion – 1951.

Lois Spalwer http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Becket défend le patrimoine français avec ses pieds

Au lieu d'écrire des vœux toujours plus ou moins identiques et abstraits, le passage de 2014 à 2015 peut se montrer par la mise en valeur d'actions qui donnent espoir en la France.

Le jeune archéologue Mohamed Bekada, surnommé "Becket", vient d'achever le tour de France débuté voici un an pour sensibiliser l'opinion à la sauvegarde du patrimoine. Révolté par les millions dépensés stupidement pour la Tour Eiffel au nom de la rentabilité, il a accomplis à pieds 6.500 kilomètres pour répertorier des "perles" méconnues du passé artisanal et historique de nos régions.

Son aventure est expliquée dans l'article suivant du "Figaro".

Certains pourront se choquer qu'un défenseur du patrimoine et de l'identité française se prénomme Mohamed. Mais faut-il préférer un Dupont-Durand perverti par le mondialisme et "l'art" contemporain à un Mohamed qui, comme dans la vidéo ci-dessous, déplore l'abandon des églises parossiales du XVème siècle?

Mohamed Bekada, jeune historien de 26 ans, vient d'achever un parcours pédestre de 6500 km effectué durant toute une année en France afin de sensibiliser l'opinion à la sauvegarde de ses monuments.

La Tour Eiffel est un ouvrage français reconnu au-delà des frontières. Mais à l'ombre de ce géant de fer, de nombreux autres monuments modestes font partie du patrimoine hexagonal. Certains d'entre eux sont d'ailleurs menacés. Afin de sensibiliser l'opinion à la sauvegarde de ces monuments, Mohamed Bekada, historien de 26 ans, s'est lancé en 2014 dans une odyssée pédestre. Il a achevé samedi 27 décembre son parcours de 6500 kilomètres.

«Quand j'ai vu qu'on a mis 25 millions d'euros pour refaire le sol panoramique de la Tour Eiffel en 2012, ça m'a fait un électrochoc!», confie-t-il, frustré par cette considération à géométrie variable. C'est ce qui a décidé ce titulaire d'un master d'histoire et d'archéologie au sourire chaleureux à se consacrer pendant deux ans à son projet. Face au chômage, à la crise économique et aux déficits publics, la sauvegarde du patrimoine est «loin d'être une priorité» pour les ministères et les 531 communes contactées pour participer au projet, déplore Mohamed Bekada, qui a déboursé 30.000 euros pour l'aventure.

Celui qu'on surnomme «Becket» a bouclé sa grande boucle samedi, au pied de la Tour Eiffel - un symbole -, où étaient venus l'accueillir une dizaine d'élus rencontrés à travers la France depuis son départ le 1er janvier 2014. Soit près d'un an à sillonner la France à pied sur une trentaine de kilomètres en moyenne par jour, en tractant sur une charrette 75 kg de matériel (tente, GPS...). «L'effort physique est un outil de sensibilisation incroyable. Plus l'exploit est grand, plus cela parle aux gens», glisse-t-il.

Soutien à l'Église Saint Rita, menacée de démolition

Au cours de son périple, «Becket» a recensé des perles oubliées en prenant plus de 50.000 photos et en filmant ses rencontres avec les habitants soucieux de protéger leurs trésors. Comme cette petite chouette en bois sculpté rencontrée à Maromme (Haute-Normandie), ces tableaux retrouvés dans le grenier d'une église près de Beaufort (Savoie), les remparts médiévaux de Bollwerk (Haut-Rhin) ou ce cinéma-théâtre à l'architecture atypique à Challans (Vendée)... Une masse de documents dont Mohamed Bekada espère réunir dans un ouvrage, qu'il prévoit d'intituler Ma France méconnue.

«Un monument mis en valeur peut rendre les commerces aux alentours attractifs et générer des emplois», plaide-t-il en donnant l'exemple «formidable» d'une ancienne corderie d'Etaples-sur-mer (Nord-Pas-de-Calais), transformée en un musée de la marine à succès (40.000 visiteurs par an) et qui emploie d'anciens pêcheurs mis sur le carreau.

Avant son arrivée sous la Tour Eiffel, «Becket» n'a pas pu s'empêcher de faire un petit détour à l'Eglise Sainte Rita dans le XVe arrondissement de Paris, célèbre pour sa messe des animaux, et menacée de démolition par des promoteurs immobiliers. «C'est formidable d'avoir son soutien», a déclaré le maire du XVe Philippe Goujon. -

Un jour, un texte ! Le soldat et sa famille par Francine Dessaigne

« La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes: la France refuse d'entrer dans le Paradis des Robots. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

Cette nouvelle rubrique a pour objet de proposer des textes pour aider tout un chacun à réfléchir sur des sujets précis et si possible, d'actualité, aujourd'hui, à l'heure où le pouvoir politique incapable de gouverner le pays, déclenche une guerre tous les 6 mois tout en coupant à l'armée française ses moyens: le soldat et sa famille (1)

Une épouse aimante, Anaïs de Sonis

Gaston de Sonis, futur général de Sonis, épouse Anaïs Roger à Castres, le 16 avril 1849. Gaston le « timide et mélancolique » est l'homme des fortes passions : Dieu, l'armée, le cheval, Anaïs... L'ordre chronologique seul place le cheval avant Anaïs. Quand ils se rencontrent, il est déjà croyant, officier, cavalier. La petite Anaïs, pur produit de la bourgeoisie provinciale modeste, qui a probablement appris la couture, le piano, la peinture sur soie, les bonnes manières, ne sait pas la somme de difficiles adaptations et de souffrances incluse dans son acceptation de lier sa vie à un cavalier, un soldat et un serviteur de Dieu.

À partir de ce mois d'avril 1849, Anaïs sera mêlée à la vie de Gaston, qu'ils soient ensemble ou séparés. Les exigences de la foi auraient pu faire de Gaston un moine-soldat, la petite Anaïs en a fait un soldat-père de famille, situation semée de responsabilités, beaucoup moins simple et rassurante qu'une calme vie de prières, uniquement vouée à Dieu. Ils auront douze enfants en dix-neuf ans.

Éperdue d'amour, qu'elle est touchante, Anaïs, dans son désir de tout partager avec Gaston ! Elle veut monter à cheval pour se promener avec lui dans la campagne. À cette époque, les rapports de la femme et du cheval ne sont que commodité pour les déplacements, ou coquetterie. Sauf quelques rares exceptions, elles montent en amazone des bêtes calmes, sans surprises. […] Anaïs est bien jolie, assise avec grâce sur sa selle, les deux jambes du même côté, avec sa jupe couvrant ses chevilles et son petit chapeau raide, style « postillon », entouré d'une mousseline blanche dont le vent fait flotter les pans.

Mais Anaïs veut aussi s'introduire dans cette partie de la vie de Gaston d'où elle est naturellement exclue : son métier. Soucieux de se perfectionner, il étudie à fond l'histoire militaire. Elle lit avec lui des livres rébarbatifs, se fait expliquer les termes techniques, les assimile pour que ce sujet ne lui soit plus fermé et qu'elle puisse en parler avec lui. Certains hommes aiment rapporter à domicile quelques-uns de leurs soucis professionnels, un écho intelligent les aide à y réfléchir. Gaston prend aussi plaisir à compléter la culture générale de sa femme, ouvrir son esprit aux sujets qui le passionnent, autre manière de posséder cette créature neuve et malléable qui ne demande qu'à se donner. Heureux, Gaston, qui a tant de tendresse depuis si longtemps inemployée, se montre un professeur attentif et patient. Il le sera encore plus pour lui faire partager son souci de perfection chrétienne.

Anaïs est croyante, certes, mais effarée lorsqu'elle découvre la place prise par Dieu dans le cœur de son mari. Elle écrit : « Quelquefois, je rougis de le dire, j'ai éprouvé de sa piété comme une espèce de jalousie. Mon excellent mari me reprenait doucement me disant qu'il ne fallait pas être jalouse du bon Dieu : que plus nous l'aimerions, plus notre attachement mutuel serait durable ; que tant d'unions ayant commencé comme la nôtre n'avaient pas été longtemps heureuses, parce que Dieu n'en était pas le lien et le centre. Je l'admirais et j'essayais de le suivre de loin. » Jolie réaction d'une jeune femme qui voudrait être tout parce qu'elle aime trop.

Francine DESSAIGNE

Extrait de : « Sonis, mystère et soldat ».

Nouvelles Éditions latines, 1988.

-

L'auto-censure

Qu’y a-t-il de plus antivitaliste que de se brimer, se mortifier, de son propre chef? Ce comportement est, il faut l’admettre, typique de nos milieux où beaucoup semblent craindre leurs propres ombres.

Combien d’actions utiles, et pourtant non-violentes, non menées par crainte des persécutions judiciaires? Combien de camarades mis sur le bord du chemin en raison d’un passé trop sulfureux?

Le nombre de personnes n’osant affirmer leurs visions du monde de manière directe et frontale reste encore aujourd’hui, à l’heure où les langues semblent quelque peu se délier, extrêmement important. On peut s’extasier ou bien encore se morfondre quand on voit les trésors de précautions déployés face aux possibles «écoutes» et autres «filatures»… Bien loin d’imaginer que ces faits n’existent pas, ne faudrait-il pas cesser, par moment, de se comporter en adolescent rêveur et observer le monde avec objectivité?

Exemple simplet, mais néanmoins révélateur de l’état psychologique de nos contemporains: récemment j’ai rencontré un groupe de touristes fumeurs qui s’interdisaient de s’adonner à leur manie… en terrasse ouverte! Ils étaient intimement persuadés de ne pas en avoir le droit et de risquer une amende! Quand le fantasme et l’imaginaire dépasse le réel. Cas typique d’autocensure et d’exagération à outrance…

Un peu comme ceux que nous connaissons nécessairement dans nos entourages. Ceux qui, surement à juste titre, se pensent comme ennemis du système, mais qui par un jeu subtil d’auto-persuasion renoncent à toute forme de militantisme de crainte d’être «démasqués» et «fichés»… Un peu comme si cela allait compromettre je ne sais quel réseau clandestin...

Bien sûr, la subversion est une arme, mais ne faudrait-il pas concevoir cette dernière comme le fait d’être là où on ne nous attend pas plutôt que de se penser comme un «infiltré» distillant ses «opinions» (terme faisant songer au verbe moutonesque «opiner») dans un environnement hostile?

Justement, l’environnement qui nous entoure ne semble pas être si hostile… Les résultats électoraux en sont un des témoignages. Et bien que les libertés individuelles aient terriblement reculés ces dernières décennies, force est d’admettre que nous vivons encore dans un Etat de droit, du moins dans les formes.

Et non, désolé… Ce n’est pas parce que tu as collé deux autocs sur les murs de ta fac que tu es sous écoutes administratives.

Nous accordons une aura bien trop grande au système que nous combattons. Soyons-nous mêmes et comportons-nous sans peur inopportune. Sachons débusquer nos fantasmes et nos craintes, exorcisons-les et agissons. Souviens-toi de toujours oser.

Jacques Thomas pour le C.N.C.

Note du C.N.C.: Toute reproduc

-

Lemovice.Peril Rouge

-

Ces découvertes qui détraquent la chronologie de l'Histoire

Dès que l’on commence à prêter attention à ce que Michael A. Cremo et Richard L. Thompson appellent à juste titre « l’archéologie interdite [1] » - des découvertes qui ne cadrent pas avec la théorie officielle et sont par conséquent ignorées, écartées par une explication convaincante ou rejetées sous prétexte de falsification -, une image entièrement nouvelle et inattendue de l’ancien monde commence à émerger.

Dès que l’on commence à prêter attention à ce que Michael A. Cremo et Richard L. Thompson appellent à juste titre « l’archéologie interdite [1] » - des découvertes qui ne cadrent pas avec la théorie officielle et sont par conséquent ignorées, écartées par une explication convaincante ou rejetées sous prétexte de falsification -, une image entièrement nouvelle et inattendue de l’ancien monde commence à émerger.Ces découvertes attendent encore une explication rationnelle. Si nous la possédions, l’histoire de l’homme apparaîtrait sous un jour différent. Que soit admis le bien-fondé des faits que nous allons exposer et il faudrait conclure que la naissance de la civilisation remonte à des temps beaucoup plus reculés qu’il n’est généralement estimé.

Des découvertes stupéfiantes

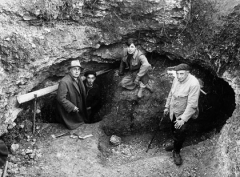

Près de Pékin, dans une grotte de Zhoukoudian, les fouilles entreprises par le docteur F. Weidenreich en 1933, mirent au jour un certain nombre de crânes et de squelettes humains. L’un des crânes appartenait à un vieil Européen, un autre à une jeune femme au crane allongé, de race typiquement mélanésienne, un troisième crâne fut identifié comme appartenant aussi à une jeune femme mais aux traits esquimaux caractéristiques. Un homme européen, une fille des tropiques, une autre fille du cercle polaire découverts ensemble au fin fond d'une grotte chinoise ! Comment, il y a environ 30 000 ans, ces spécimens humains, si éloignés les uns des autres, arrivèrent-ils en Chine ? Cet épisode, surgi de la préhistoire, reste un profond mystère. [2] [3]

L’homme de la dernière période glaciaire possédait-il assez de facilités techniques pour redresser les énormes défenses incurvées du mammouth ? Jusqu’au jour où le docteur Otto Bader découvrit, en Russie, dans le tombeau de Sungir, des harpons tirés des défenses du puissant animal, aucun savant n’estimait que l’homme préhistorique ait pu avoir l’habileté de transformer une défense d’ivoire coudée en un certain nombre de harpons rectilignes. [4]

L’homme de la dernière période glaciaire possédait-il assez de facilités techniques pour redresser les énormes défenses incurvées du mammouth ? Jusqu’au jour où le docteur Otto Bader découvrit, en Russie, dans le tombeau de Sungir, des harpons tirés des défenses du puissant animal, aucun savant n’estimait que l’homme préhistorique ait pu avoir l’habileté de transformer une défense d’ivoire coudée en un certain nombre de harpons rectilignes. [4]L’équipe de Bader découvrit, sur le même site, une aiguille en os - dont nos actuelles aiguilles d’acier sont l’exacte réplique - et des milliers de perles d’ivoire [5]. De même que les harpons, les trouvailles remontaient à 28 000 ans. L’existence tout à fait inattendue d’objets fabriqués par l’homme à une époque aussi reculée entraîna la révision des concepts établis sur la technologie de l’ère glaciaire.

Les fameux crânes de Jéricho, bourrés d’argile et de coquillages, sont d’un type nettement égyptien. Leur antiquité a été estimée à 6 500 ans avant J.-C. — à peu près 1 500 ans avant les premières manifestations de la civilisation nilotique. Cette découverte soulève maintes questions. Les têtes momifiées démontrent-elles déjà chez l’homme un désir d’immortalité ? S’il en était ainsi, nous aurions une preuve de l’existence d’une religion en un temps fort lointain. Mais la pensée métaphysique ne naît pas spontanément, elle est soumise à une lente évolution. A quelle source le peuple de Jéricho avait-il puisé ?

Le professeur Luther S. Cressman, de l’université d’Oregon, trouva dans l’Est du Nevada, à Fort Rock Cave, deux cents paires de sandales de corde, aussi habilement tressées par leur fabricant que les sandales de plage portées à Saint-Tropez. Un test au carbone 14 révéla qu’elles avaient plus de 9 000 ans, et elles sont, cependant, récentes si on les compare à l’empreinte d’une chaussure découverte dans une roche du Fisher Canyon, dans le comté Pershing, également au Nevada.

Le professeur Luther S. Cressman, de l’université d’Oregon, trouva dans l’Est du Nevada, à Fort Rock Cave, deux cents paires de sandales de corde, aussi habilement tressées par leur fabricant que les sandales de plage portées à Saint-Tropez. Un test au carbone 14 révéla qu’elles avaient plus de 9 000 ans, et elles sont, cependant, récentes si on les compare à l’empreinte d’une chaussure découverte dans une roche du Fisher Canyon, dans le comté Pershing, également au Nevada.Sur ce document, l’impression de la semelle est si nette que les traces du fil fort avec lequel elle était cousue sont visibles. Pourtant, l’empreinte remonterait au-delà de cinq millions d’années ! D’après l’opinion courante, l’homme primitif serait apparu il y a quelque deux millions d’années, mais il ne porte des chaussures que depuis 25 000 ans ! De qui vient alors cette empreinte ? [6]

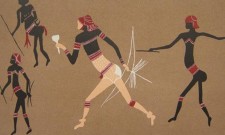

Les peintures rupestres de Brandberg, dans le Sud-Ouest africain, représentent ensemble des Noirs de la brousse et des femmes blanches, dont le type européen est encore accentué par la peinture claire qui couvre leur épiderme et celle des chevelures rouges ou jaunes. Les femmes portent des bijoux, une coiffure raffinée, ornée de coquillages et de pierres. Les gracieuses amazones sont munies d’arcs et d’outres suspendues sur leur poitrine.

Quelques archéologues pensent que ces jeunes femmes étaient d’intrépides exploratrices venues de Crète ou d’Egypte il y aurait 3 500 ans. Elles ressemblent toutefois, et le fait vaut d’être souligné, aux Capsiennes qui vivaient il y a 12 000 ans au nord de l’Afrique. Elles ont de même le torse dégagé, les arcs, la coiffure et les bandes molletières croisées sur les jambes.

La Dame blanche de Brandberg, étudiée par l’abbé Henri Breuil, est un véritable chef-d’œuvre. Par son costume et la fleur qu’elle tient à la main, elle rappelle la fille combattant le taureau trouvée en Crète.

La Dame blanche de Brandberg, étudiée par l’abbé Henri Breuil, est un véritable chef-d’œuvre. Par son costume et la fleur qu’elle tient à la main, elle rappelle la fille combattant le taureau trouvée en Crète.A l’ouest d’Alice Springs, sur un escarpement rocheux, au cœur de l’Australie, Michael Terry découvrit, en 1962, une gravure sur pierre représentant le Nototherium mitchelli, animal du type Diprotodon dont l’espèce est éteinte depuis 40 000 ans. Sur le même lieu, le chercheur trouva six roches gravées ressemblant à des têtes de bélier qui lui rappelèrent les représentations assyriennes et égyptienes. Un personnage de grande taille - deux mètres environ - se trouve au milieu de ces figures énigmatiques.

Coiffé d’une mitre semblable à celles que portaient les pharaons, les jambes et les cuisses musclées, l’homme est totalement différent des formes humaines, maigres et sèches, couramment dessinées par les aborigènes australiens. Assez bizarrement, l’homme est représenté horizontalement quoique en position de marche.

Nous sommes ici encore en face d’un mystère. Sculptures d’un Diprotodon disparu, d’un bélier, inconnu dans la grande île avant l’arrivée des Anglais, et d’un homme non indigène, portant une tiare égyptienne ou babylonienne. Les traces d’érosion de la roche sur laquelle apparaissent ces représentations permettent de leur attribuer une très haute antiquité. Des hommes du proche Orient ou d’Asie parvinrent-ils en Australie centrale à une époque reculée et, dans l’affirmative, par quels moyens ? Il semble que nos conceptions des possibilités de longs voyages qu’avaient nos lointains ancêtres doivent être révisées. [7] [8]

Etant admis que l’homme est le produit relativement récent d’une évolution qui se serait étendue seulement sur deux millions d’années, sa coexistence avec les monstres préhistoriques, beaucoup plus anciens, est considérée comme une impossibilité par la science.

Cependant, en Amérique du Sud, le professeur français Denis Saurat a identifié des têtes d’animaux sur le calendrier de Tiahuanaco comme étant celles de toxodons, qui vivaient à la période tertiaire, il y a plusieurs millions d’années. [9]

D’après l’écrivain et archéologue américain A. Hyatt Verrill, sur un certain type de céramique, au Panama, apparaît un spécimen de lézard ailé presque identique au ptérodactyle qui existait bien avant l’homme. [10]

D’après l’écrivain et archéologue américain A. Hyatt Verrill, sur un certain type de céramique, au Panama, apparaît un spécimen de lézard ailé presque identique au ptérodactyle qui existait bien avant l’homme. [10]En 1924, l’expédition scientifique Doheny découvrit, au nord de l’Arizona, dans le Hava Supai Canyon, une roche gravée où l’animal représenté s’apparente étrangement au tyrannosaure, debout sur ses pattes de derrière. [11]

Ces faits, apparemment impossibles, menacent les structures de l’anthropologie. Il ne nous reste que trois hypothèses valables pour expliquer le phénomène.

La première est que l'on pourrait très bien avoir affaire à des images déformées par des artistes anonymes et mettre sur le dos du hasard les ressemblances qui nous ont frappé.

La seconde est basée sur la survivance (d’après les dates fixées par les paléontologistes traditionnels) de quelques animaux antédiluviens. Il suffit de se rappeler le tollé général suscité par la capture d’un cœlacanthe vivant, en 1938, alors qu’on croyait ce grand poisson osseux disparu de la surface de la Terre depuis plus de 500 millions d’années, du Vampyroteuthis Infernalis et du Mollusque de Panama dont on avait daté la mort 170 à 300 millions d’années avant notre ère.

La troisième hypothèse est la plus sensationnelle puisqu’il s’agit de croire à l’existence dans des temps immémoriaux de créatures douées d’intelligence et extrêmement évoluées.

Les embaumeurs de la Connaissance nient cette hypothèse avec acharnement. Mais nous, comment pourrions-nous fermer les yeux lorsqu’on nous montre des outils en bois retrouvés dans des strates géologiques vieilles de 300 millions d'années ( lire l'article 1786 : le mystère des outils pétrifiés d’Aix-en-Provence).

Deux énigmes mésoaméricaines

Ce fut au cours des années 50 qu’une étrange découverte eut lieu dans le Costa Rica. Des centaines de sphères en pierre, absolument rondes, tirées de roches volcaniques, se trouvaient dispersées dans la jungle. Leur dimension varie entre 2,50 m et quelques centimètres. Parmi les plus grosses, certaines pèsent jusqu’à seize tonnes. Des globes identiques sont également repérés au Guatemala et au Mexique, mais il ne s’en trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ces énormes sphères ont soulevé maintes questions. Quelle ancienne race a pu si parfaitement les tailler et les polir ?

Les difficultés techniques de fabrication, de transport et de mise en place durent être considérables. A moins qu’elles ne soient une formation naturelle, comme le pensent certains savants, dans quel but ces boules de pierre furent-elles confectionnées ?

Les difficultés techniques de fabrication, de transport et de mise en place durent être considérables. A moins qu’elles ne soient une formation naturelle, comme le pensent certains savants, dans quel but ces boules de pierre furent-elles confectionnées ?Plusieurs d’entre elles reposent sur une plate-forme rocheuse, ce qui indiquerait qu’elles y furent établies à dessein. Beaucoup sont placées en groupes, en alignements rectilignes ou orientées au nord. Il semble qu’un plan géométrique ait été suivi car certains groupements sont triangulaires, d’autres circulaires ou carrés. On a voulu attribuer une signification astronomique à ces vertiges mégalithiques.

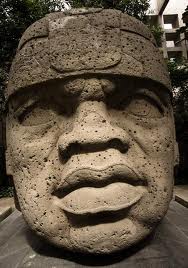

Les têtes de pierre géantes des Olmèques, trouvées à La Venta, Très Zapotes et autres sites mexicains, peuvent être classées parmi les réalisations humaines d’un type similaire. Ces sculptures colossales, taillées dans le noir basalte, ont 1,50 m à 3 mètres de haut et leur poids varie entre 5 et 40 tonnes. Elles sont dressées sur un socle rocheux comme certaines des sphères décrites plus haut.

Les têtes de pierre géantes des Olmèques, trouvées à La Venta, Très Zapotes et autres sites mexicains, peuvent être classées parmi les réalisations humaines d’un type similaire. Ces sculptures colossales, taillées dans le noir basalte, ont 1,50 m à 3 mètres de haut et leur poids varie entre 5 et 40 tonnes. Elles sont dressées sur un socle rocheux comme certaines des sphères décrites plus haut.Les carrières de basalte les plus proches sont éloignées de 50 à 100 kilomètres ! Comment les indigènes, dépourvus de véhicules et d’animaux de trait, ont-ils pu amener ces blocs de pierre à travers la jungle et les marécages jusqu’au point où nous les voyons se dresser ?

Témoignages d'aventures cosmiques

Si nous abandonnons l’examen de ces sculptures énigmatiques pour l’étude de véritables restes humains ou animaux, nous rencontrons d’autres mystères.

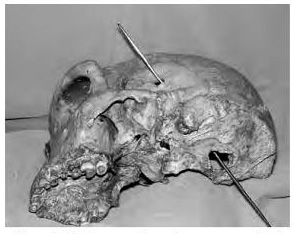

Si nous abandonnons l’examen de ces sculptures énigmatiques pour l’étude de véritables restes humains ou animaux, nous rencontrons d’autres mystères.Un crâne humain est exposé au rez-de-chaussée du Musée d’histoire naturelle, à Londres. Il provient d’une caverne de Rhodésie du Nord (Broken Hill, Zambie) et il est percé, du côté gauche, d’un trou parfaitement rond qu’aucune fêlure radiaire n’accompagne, - indice généralement présent si la blessure provient d’une arme blanche. Le côté droit du crâne est fracassé.

Les soldats tués d’une balle dans la tête offrent une apparence identique. Le crâne est celui d’un homme qui vivait il y a plus de 40 000 ans, à une époque où, comme bien l’on pense, il n’existait aucune arme à feu.

Le Musée paléontologique de Moscou, conserve un crâne d’aurochs qui remonte à des centaines de milliers d’années. Un trou rond, très net, est visible sur son front et un examen scientifique a prouvé que, malgré ce coup qui perçait l’os, le cerveau ne fut pas touché et que la bête guérit de sa blessure. [12]

On supposait que, dans ces temps reculés, l’anthropoïde n’était armé que d’une massue, mais le trou parfaitement cylindrique - ici encore, sans fêlure radiaire, ressemble beaucoup à celui qu’aurait fait le projectile d’une arme à feu. Une question se pose : qui a tiré sur l’aurochs ?...

Les vestiges d'un passé immémorial

Une météorite, d’une forme inusitée, trouvée près de Eaton, au Colorado, offre une énigme. Son analyse par un spécialiste américain, H. H. Nininger, révèle qu’elle est composée d’un alliage de cuivre, de plomb et de zinc - autrement dit, la météorite est en bronze, métal qui n’existe pas dans la nature. [13]

Au XVIe siècle, les conquistadores trouvèrent un clou de fer de 18 centimètres solidement encastré dans le roc d’une mine péruvienne. Comme le fer était inconnu des Indiens d’Amérique avant la conquête espagnole, les découvreurs firent, à juste titre, grand cas de leur trouvaille. [14]

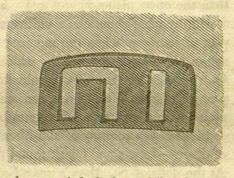

Au XVIe siècle, les conquistadores trouvèrent un clou de fer de 18 centimètres solidement encastré dans le roc d’une mine péruvienne. Comme le fer était inconnu des Indiens d’Amérique avant la conquête espagnole, les découvreurs firent, à juste titre, grand cas de leur trouvaille. [14] En novembre 1829, un bloc de marbre découvert à 24 m de profondeur dans une carrière près de Philadelphie, fut découpé en plaques. On trouva ainsi, en plein roc, une empreinte creuse de 4 cm sur 2, ressemblant aux lettres I U, mais dont les coins de l’U étaient à angles droits. [15]

En novembre 1829, un bloc de marbre découvert à 24 m de profondeur dans une carrière près de Philadelphie, fut découpé en plaques. On trouva ainsi, en plein roc, une empreinte creuse de 4 cm sur 2, ressemblant aux lettres I U, mais dont les coins de l’U étaient à angles droits. [15]De telles trouvailles inexpliquées sont moins rares que l'on pourrait le croire.

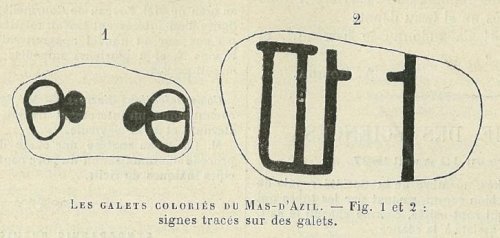

Citons les galets aziliens (10 000-8 000 av. J.C.), trouvés dans une caverne de l’Ariège, au Mas-d’Azil, sur lesquels étaient peints d'anciens caractères en noir et rouge. Sur d’autres pierres trouvées au même endroit figuraient des signes plus complexes, ressemblant parfois à des capitales de l’alphabet romain... [16]

D’après le London Times du 24 décembre 1851, un certain M. Hiram de Witt avait découvert, en Californie, un morceau de quartz aurifère. L’ayant laissé tomber accidentellement, la pierre se rompit et un clou de fer, muni d’une tête, fut trouvé à l’intérieur du quartz. [17]

Vers la même époque, Sir David Brewster fit un rapport à sensation devant l’Association anglaise pour le progrès de la science. Un bloc de pierre provenant des carrières Kingoodie, au nord des îles Britanniques, contenait un clou de fer dont la pointe à l’air libre était corrodée mais dont la tige et la tête, mesurant au moins 13 mm se trouvaient incrustées dans la roche. La grande ancienneté des couches géologiques dans lesquelles ce clou fut découvert ne permet pas d’identifier les artisans qui les fabriquèrent. [18]

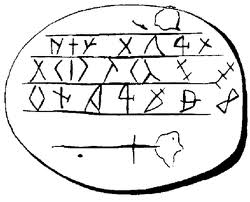

Au cours du mois de juillet 1871, Jacob Moffit, de Chillicothe, Illinois, envoya aux autorités scientifiques la photographie d’une pièce de monnaie déterrée par lui d’une profondeur de 36 m, ce qui laissait supposer une certaine ancienneté. La pièce était d’une épaisseur uniforme et semblait davantage provenir d’un atelier que d’un martelage primitif. [19]

Au cours du mois de juillet 1871, Jacob Moffit, de Chillicothe, Illinois, envoya aux autorités scientifiques la photographie d’une pièce de monnaie déterrée par lui d’une profondeur de 36 m, ce qui laissait supposer une certaine ancienneté. La pièce était d’une épaisseur uniforme et semblait davantage provenir d’un atelier que d’un martelage primitif. [19]Les inscriptions de la pièce se situaient "entre l'arabe et le phénicien, sans être ni de l'un ni de l’autre’’. Le Pr Winchell, qui l’a examiné, a déclaré que ces motifs rudimentaires (forme d’un animal ou d'un guerrier) n’avaient été ni frappés ni gravés, mais décapés comme par un acide. [20]

Le cas n’est pas unique, d’autres inscriptions antiques ont été découvertes aux États-Unis.

En 1838, A.B. Tomlinson, propriétaire du grand tumulus de Grave Creek, Virginie occidentale, y fit creuser des excavations. Il exhuma ainsi, en présence de plusieurs témoins, une petite pierre plate et ovale, un disque recouvert de caractères gravés [21]. Un expert, le colonel Whittelsey, déclara que la pierre était une fraude [22], mais les savants du Congrès Archéologique de Nancy, en 1875, la déclarèrent authentique [23].

En 1838, A.B. Tomlinson, propriétaire du grand tumulus de Grave Creek, Virginie occidentale, y fit creuser des excavations. Il exhuma ainsi, en présence de plusieurs témoins, une petite pierre plate et ovale, un disque recouvert de caractères gravés [21]. Un expert, le colonel Whittelsey, déclara que la pierre était une fraude [22], mais les savants du Congrès Archéologique de Nancy, en 1875, la déclarèrent authentique [23].Dans une communication à la Société Ethnologique Américaine, le Dr John Evans a relaté l’exhumation, en 1859, par un laboureur près de Pemberton, New Jersey, d’une hache (ou d’un levier) portant des inscriptions ressemblant beaucoup à celles du disque de Grave Creek. [24]

En 1885, à la fonderie d’Isidore Braun de Vöcklabruck, en Autriche, un petit cube d’acier (67 mm X 47 mm) fut trouvé dans les débris d’un bloc de charbon. Une profonde incision entoure l’objet dont les arêtes furent arrondies sur deux côtés.

Le fils de Braun porta la trouvaille au musée de Linz. Des revues francaises comme Cosmos ( t. IV, 1886, p. 307) ou L’Astronomie (Vol. 5, 1887, p. 463) consacrèrent des articles à cette étrange découverte. Quelques savants s’efforcèrent de démontrer que l’objet était une météorite du tertiaire. D’autres proclamèrent son origine artificielle en se fondant sur l’observation de la rainure qui entoure le cube, sa forme parfaite et ses bords arrondis. Le débat est resté ouvert et l'objet est aujourd'hui conservée au Musée Heimathaus, à Vöcklabrück.

Le fils de Braun porta la trouvaille au musée de Linz. Des revues francaises comme Cosmos ( t. IV, 1886, p. 307) ou L’Astronomie (Vol. 5, 1887, p. 463) consacrèrent des articles à cette étrange découverte. Quelques savants s’efforcèrent de démontrer que l’objet était une météorite du tertiaire. D’autres proclamèrent son origine artificielle en se fondant sur l’observation de la rainure qui entoure le cube, sa forme parfaite et ses bords arrondis. Le débat est resté ouvert et l'objet est aujourd'hui conservée au Musée Heimathaus, à Vöcklabrück.Ces incertitudes ne peuvent s’éclairer sans une révision de nos concepts sur la préhistoire. Les faits rassemblés ici indiquent l’existence d’une technologie en des temps que nous avons estimés être l’aube de l’humanité. Deux théories peuvent expliquer l’existence des objets fabriqués décrits dans cet article. On pourrait avancer qu’une sorte de civilisation technologique existait dans un passé immémorial ou bien que la Terre fut visitée par des êtres venus d’autres mondes.

La signification profonde de bien des pièces de musée peut avoir mis notre compréhension en échec. Certaines énigmes conservées dans le marbre, la pierre, le bois ou le bronze renferment, sans doute, un important message.

Notes :

- [1] Titre de leur ouvrage exceptionnel, Forbidden Archeology, the Hidden History of the Human Race, publié par le Bhaktivedanta Institute, San Diego, 1993. Version française : « L'histoire secrète de l'espèce humaine », Editions du Rocher, 2002.

- [2] « Hommes fossiles de Chou-kou-tien et Indiens ďAmérique », Journal de la Société des Américanistes, 1940, Volume 32, p. 298.

- [3] « Man, Time, and Fossils », Ruth Moore, 1953 , pp. 274-75.

- [4] Sungir: An Upper Palaeolithic Site (Posdnepaleolitischeskoje posselenije Sungir), N.O. Bader, Moscow, 1978.

- [5] Quand d'autres hommes peuplaient la terre, J-J. Hublin, chap. 11. A lire également « L'art paléolithique d'Europe orientale et de Sibérie » de Zoi︠a︡ Aleksandrovna Abramova, p. 178.

- [6] Voir l'artcle « Des empreintes de chaussures vieilles de plusieurs millions d'années »

- [7] Australia's greatest rock art, Grahame Walsh, 1988, p. 68-69 et plus récemment The A to Z of the Discovery and Exploration of Australia, Alan Day, 2009, p. 66.

- [8] The Sydney Morning Herald - 22 déc. 1974, p. 31.

- [9] L’Atlantide et le règne des géants, D. Saurat, J’ai Lu, 1968.

- [10] Old Civilizations of the New World, A. H. Verrill, New Home Library, New York, 1943.

- [11] Discoveries Relating to Prehistoric Man by the Doheny Scientific Expedition in the Hava Supai Canyon, Northern Arizona, E. L. Doheny Oakland Museum, 1924, p. 10.

- [12] Technology of the Gods, D. H. Childress, 2000, p. 83.

- [13] « The Eaton, Colorado, meteorite » H. H. Nininger, Popular Astronomy, Vol. 51, p. 275-80.

- [14] Ce mystérieux clou est mentionné pour la première fois en 1572 dans la « Carta del virrey Don Francisco de Toledo a Su Magestad (...), 9 de Octubre de 1572 », Archivo de Madrid.Antonio de la Calancha revient longuement sur cette affaire, dans sa « Crónica moralizada de la Orden de San Agustín en el Perú... », p. 339 : "Entre la ciudad de los Reyes i la de Guánuco ay unas minas de plata, que llaman de Caxatanbo (...), se allá un clavo de hierrode la mesma manera (...), el qual estava tan en medio la dureza de la piedra, que para sacarlo fue forçoso que saliese a una piedra abraçado con la punta que estava buelta, como si se uviera clavado en un madero, i la uvieran redoblado para más firmeza, era de un gome de largo poco más o menos, esto fue en tienpo que governava este Reyno don Francisco de Toledo, el qual deseó ver este clavo, como cosa tan digna de consideración, i no lo pudo aver, porque luego que lo sacaron lo uvo fray Luis Próspero, Provincial de la Orden de san Augustín, que entonces era estando de partida para España, donde lo llevó, (...) ».

- [15] American Journal of Science, V. 19, 1831, p. 361.

- [16]« Les galets coloriés du Mas d'Azil », Édouard Piette, Études d'ethnographie préhistorique. Lire aussi « Les galets peints du Mas-d'Azil » A. B. Cook, L'Anthropologie, t. 14 de 1906 et les « Mémoires » de Académie des sciences, belles-lettres et arts d'Angers, 1898, p. 298.

- [17] « A nut for geologists » London Times, December 24, 1851, p. 5 c. 6 - Le livre des damnés, Charles Fort, éd. E. Losfeld, 1967, p. 57.

- [18] « Queries and Statements concerning a Nail found imbedded in a Block of Sandstone obtained from Kingoodie (Mylnfield) Quarry, North Britain » in Report of the Annual Meeting, 1845, p. 51.

- [19] « A coin from Illinois », in American Journal of Numismatics, Vol. VI, 1870, pp. 89-92.

- [20] Sparks from a geologist's hammer, Alexander Winchell, 1887, pp. 170-71.

- [21] « Observations respecting the Grave Creek Mound », in Transactions of the American Ethnological Society, 1845, pp. 368-420.

- [22] Archæological Frauds - Inscriptions Attributed to the Mound Builders, Charles Whittlesey, 1872.

- [23] Congrès Archéologique de Nancy 1875 - Compte-rendue de la première session,Maisonneuve et cie, 1875, pp. 215-29.

- [24] Prehistoric Man, Sir Daniel Wilson, Vol II,1862, pp. 185-86.

Bibliographie :

- We are not the first, Andrew P. Tomas, G.P. Putnam's, 1971.

- Ancient Man: A Handbook of Puzzling Artifacts, William R. Corliss, 1978.

- Forbidden Archeology, the Hidden History of the Human Race, Michael A. Cremo, Richard L. Thompson, 1993.

- Le livre des damnés, Charles Fort, éd. E. Losfeld, 1967.

- Les annales du mystère, Jean-Paul Ronecker, 2003.

- Archéologie Spatiale, Peter Kolosimo, Albin Michel, 1971.

- Discovering the Mysteries of Ancient America, Zecharia Sitchin, 2005.

- Technology of the Gods, D. H. Childress, 2000.

Tables des illustrations :

- 1) Entrée de la grotte de Lascaux en 1940, avec Henri Breuil à droite.

- 2) Tombe de Sungir

- 3) Sandales de Fort Rock Cave

- 4) La Dame blanche de Brandberg

- 5) Le « dinosaure » de Hava Supai Canyon

- 6) Sphères de pierre au Costa Rica

- 7) Tête olmèque négroïde

- 8) Le crâne de Broken Hill

- 9) La météorite de Eaton

- 10) Croquis des lettres du bloc de Philadelphie

- 11) Les galets coloriés du Mas-d'Azil

- 12) Croquis de la pièce découverte par Jacob Moffit

- 13) Grave Creek Stone

- 14) Le cube de Vöcklabruc

http://www.inmysteriam.fr/oopart/ces-decouvertes-qui-detraquent-la-chronologie-de-lhistoire.html