|

Les origines de la législation sociale en France by G.A.R. |

culture et histoire - Page 1572

-

Voilà ce qui arrive quand les Royalistes sont au pouvoir :

-

Découvrez le site de Marion Sigaut :

Bravo Marion pour la création de ton site dont voici l'adresse :http://www.marionsigaut.fr/index.html Nous devons te remercier pour ta présence répétée lors de nos banquets. ta sympathie et le clin d'oeil à notre structure (http://www.marionsigaut.fr/html/Pedagogie.html#cinq). Oui Marion les lois sociales furent le travail des Catholiques sociaux royalistes, durant tout le XIXeme siècle contre l'opposition libérale et la gauche révolutionnaire (http://youtu.be/mHYe9WZyMkU)...

Peuple et roi font un. Saches que nous sommes à chaque fois honorés par ta présence, à bientôt!

http://www.actionroyaliste.com/articles/actualites/1361-decouvrez-le-site-de-marion-sigaut-

-

TV Libertés : édition spéciale sur l'idéologie qui n'existe pas

Edition du 30 mai 2014. Programme :

- Entretien avec Alain de Benoist

- Benoît Hamon relance la Ligne Azur

- Échec des « ABCD de l'Égalité »

- Alliance Vita Versus SOS Homophobie

- Le guide de la gay-drague

- Les associations LGBT envahissent l'école

- Rejet de la pétition « One of Us »

- JRE, Manif Pour Tous : la riposte associative

- L'actualité en bref

- Entretien avec Marion Sigaut

-

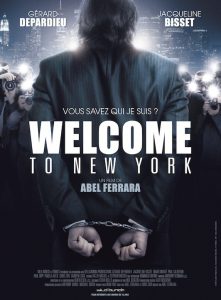

DSK, Anne Sinclair, Israël,… Et si « Welcome to New York » disait vrai ?

Le film «Welcome to New York», inspiré de l’affaire DSK, n’en finit pas de faire parler de lui. Alors qu’il est distribué en Espagne, en Allemagne et en Italie, le long métrage d’Abel Ferrara n’est à l’affiche d’aucun cinéma français et c’est un choix délibéré des producteurs ! Depuis le 17 mai, «Welcome to New York» est disponible sur les services de vidéos à la demande pour un tarif unique de 7€. Choisir, pour la France, de s’en remettre uniquement à une diffusion par un circuit alternatif, c’était prendre un sérieux risque. -

Pierre-Guillaume de Roux : « Le conservateur se défie de l'homme livré à lui-même »

Editeur, Pierre Guillaume de Roux a créé sa propre maison d'édition. Il a bien voulu répondre à notre enquête sur la droite.

Pierre-Guillaume de Roux, pensez-vous qu'en politique, la distinction entre gauche et droite ait encore une signification ?

Il me semble qu'à l'heure actuelle, républicains libéraux et sociaux-démocrates communient dans la même croyance au grand schéma progressiste de la modernité. De là vient la difficulté, pour la droite politique, de se dissocier véritablement de la gauche dans sa surenchère anti-conservatrice. Cette droite politique, qu'incarne l'UMP, n'a plus de vraie proposition à faire, et finalement la frontière qui la sépare des sociaux-démocrates est très poreuse, puisqu'elle a fini par s'aligner sur la plupart des dogmes imposés par la gauche.

J'opérerai donc plutôt une distinction entre conservateurs et progressistes. Il existe entre eux une différence capitale : le conservateur, dans la grande tradition qui va de Joseph de Maistre à Donoso Cortes, se défie de l'homme livré à lui-même; alors que les progressistes, que l'on retrouve à gauche comme à droite, sont fondamentalement rattachés à l'idée, issue des Lumières, que l'on peut faire émerger une humanité perfectible, et prônent en même temps un individualisme radical: d'où la culture du narcissisme, dénoncée par Michéa. La vision conservatrice suggère que l'homme est d'abord une créature avant d'être un sujet et qu'il ne peut accéder par ses seules forces à sa propre dignité. Nous sommes tous marqués par le péché originel.

Dans quelle mesure le « politiquement correct » règne-t-il au sein de l'édition? Est-il imputable à une hégémonie culturelle de la gauche ?

Nous subissons cette hégémonie culturelle de la gauche depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. La gauche s'est affirmée sur les ruines d'une droite qui ne s'est pas remise de 1945 et qu'elle est parvenue à culpabiliser. Par ailleurs, la droite est obsédée par l'économique et commet la faute de mépriser la culture, tandis que la gauche, au contraire, a compris depuis longtemps que la dimension culturelle était un élément capital de sa conquête du pouvoir et son hégémonie s'est ancrée depuis la guerre. Aujourd'hui, nous assistons, dans l'édition, à une formidable uniformisation qui se réalise par le biais de grands groupes qui ont avalé au cours des vingt ou trente dernières années les maisons de taille moyenne. C'est le cas de la Table ronde, fondée en 1945 par Roland Laudenbach, qui fut longtemps une maison de droite affichée comme telle, ouverte et libre, parfaitement intégrée au paysage éditorial. Rachetée par Gallimard, elle a été standardisée et uniformisée. On assiste ainsi à une homogénéisation du politiquement correct : la plupart des éditeurs offrent le même type de livres, proposent le même type d'essais, défendent le même type de valeurs et l'on a fait en sorte que, progressivement, tout ce qui pouvait apparaître comme différent s'efface. Il subsiste quelques petites maisons d'édition indépendantes, comme la mienne. Je tente d'en faire un lieu de débat, où des courants auxquels on ne donne plus la possibilité de s'exprimer puissent de nouveau le faire.

Vous avez édité Richard Millet, qui a été mis au pilori. Comment se crée le consensus qui aboutit à la condamnation des auteurs «incorrects »?

Il existe dans ce pays des sujets tabous, sur lesquels on n'a pas le droit de réfléchir, ni de s'interroger. On l'a encore vérifié lorsqu'Alain Finkielkraut a publié l'Identité malheureuse : ses réflexions n'étaient pas très éloignées de celles de Millet ou de Renaud Camus. Son essai a provoqué une levée de boucliers, comme en avaient suscité la parution du livre de Richard Millet Langue fantôme, suivi de Eloge littéraire d'Anders Breivik, ou les réflexions de Renaud Camus. Dès que l'on aborde les questions de l'immigration, du communautarisme, ou que l'on réfléchit en termes de nation, on n'a plus le droit de s'exprimer et l'on est marginalisé. Ces sujets sont tabous parce qu'ils remettent en cause l'unique principe du grand marché. Pour que celui-ci puisse se développer, il faut faire en sorte de réduire la nation à néant, mettre dans la tête des gens que les frontières n'ont plus d'importance et que toutes les notions de tradition, de coutumes, d'héritage, de religion, d'ordre social, qui, liées à une histoire commune, fondent notre identité à chacun au sein d'un peuple, doivent être rejetées. C'est l'ennemi absolu de la modernité telle qu'elle se définit et veut promouvoir sa vision du monde, celle que prône la gauche, avec la complicité de la droite politique. S'y ajoute la volonté de faire advenir l'Individu intégral, car nous sommes dans l'ère de l'individualisme qui doit déboucher sur une sorte d'homme universel, c'est-à-dire sur le règne de la « mêmeté » : tout ce qui est différent est banni.

Entre culture du marché et renouveau

Dans le cas de Richard Millet, l'objectif était de le contraindre à quitter un heu de pouvoir, à savoir le comité de lecture de la maison Gallimard, le saint des saints de l'édition française. D n'était même pas besoin de lire le livre, il a suffi de s'arrêter sur une partie du titre : Eloge littéraire d'Anders Breivik. On a eu vite fait d'oublier « littéraire » pour ne retenir qu' « Eloge d'Anders Breivik », alors que les crimes de celui-ci y étaient condamnés dès les premières lignes et à quatre reprises dans un texte de 17 pages !

Malgré ce climat délétère, il existe quand même un renouveau. Je pense que si l'affaire Millet a été si violente, c'est parce que les gens qui tiennent le pouvoir culturel savent qu'ils sont en train de le perdre et deviennent minoritaires, ce qui les rend d'autant plus méchants. C'est pourquoi il importe de casser cette ligne d'uniformisation où l'on ne nous propose que les mêmes livres, la même manière de penser, les mêmes dogmes, et que, chacun à notre place, par les livres que nous publions ou par les articles qui paraissent dans des journaux où l'on peut réfléchir et s'exprimer en toute tranquillité, nous puissions montrer à une nouvelle génération qu'il existe une autre manière de penser le monde, de réfléchir et surtout de débattre. Nous arrivons peut-être à un tournant, un moment complexe où la situation peut s'inverser.

Propos recueillis par Eric Letty monde&vie mai 2014

-

castoriadis : pourquoi vous n'êtes pas en démocratie

-

60 ans après Dien-Bien-Phu et la Toussaint rouge, les armées vietnamiennes et algériennes sur les Champs-Elysées le 14 juillet?

La même rumeur avait été démentie en 2011 et 2012. Mais cette année, la nouvelle semble s'appuyer sur des faits crédibles comme le soulignent Boulevard Voltaire, Secours de France et cette lettre de Gilles Bonnier, chargé de mission aux relations publiques de la Fondation de Lattre.

Une vieille rumeur devenue réalité en 2014 et gardée bien secrète?

-

Mettre un nom sur une donnée

L’immense majorité des informations que la NSA récupère ne sont pas nominatives. Un appel est identifié par un numéro de téléphone, une requête sur le web par une adresse IP... Comment remonter à l’identité de l’utilisateur ?

Pour le téléphone, fixe ou portable, c’est facile à grâce aux annuaires inversés. Cependant, si l’on a affaire à un terroriste prudent, la traque peut être plus délicate ; il peut par exemple utiliser le téléphone d’un ami pour un appel sensible. Il évitera alors d’emprunter un smartphone, car Ira Hunt, directeur technique de la CIA, a révélé que les nombreux capteurs d’un téléphone moderne permettent de caractériser la manière dont quelqu’un marche, et que la manière de marcher permet d’identifier une personne à 100%.

Un terroriste doit aussi prendre garde à changer ses habitudes s’il change de numéro. S’il continue à appeler sa mère pendant dix minutes deux fois par semaine, comme l’un des protagonistes du film Zero Dark Thirty, version romancée de la traque de Ben Laden, il sera vite identifié.

Pour une communication par ordinateur, c’est plus compliqué mais pas moins efficace. Votre connexion internet est identifiée par une suite de nombres appelée adresse IP, de la forme 23.86.132.226. Chaque fois que vous vous connectez à un site web, le serveur distant a connaissance de cette adresse, sans laquelle il ne pourrait techniquement pas vous répondre. Or sur bien des sites vous avez donné des informations personnelles exactes, par exemple sur Amazon ou Facebook. Dès lors que vos communications ont été interceptées lorsque vous entriez des données, vous êtes identifié. Si vous déménagez, vous changez d’adresse IP, mais vous conservez les mêmes identifiants sur les mêmes sites : dès que vous vous y connectez, vous êtes repérable.

Nos communications laissent beaucoup plus de traces que l’on imagine, et ces traces, prises ensemble, sont comme un filet auquel même un spécialiste peine à échapper. David Petraeus, général de l’armée américaine, chef du commandement central des opérations américaines en Irak et en Afghanistan, puis directeur de la CIA, a dû démissionner de son poste en novembre 2012 après qu’il fut révélé qu’il entretenait une relation extra-maritale. Pourtant il avait pris des précautions : sa maîtresse et lui partageaient la même boîte mail dans laquelle ils s’écrivaient via des brouillons jamais envoyés. Cela a cependant suffi au FBI pour remonter jusqu’à lui.

Sébastien Desreux, Big Mother

http://www.oragesdacier.info/2014/05/mettre-un-nom-sur-une-donnee.html

-

F.R Entretien biographique (avec Pierre Sidos)

-

1940-1945 : La France sous les bombes alliées

De 1940 à 1945, près de 60.000 Français sont morts sous les bombardements alliés. De Dunkerque au Havre, en passant par Nantes et Cherbourg, des centaines de villes sont dévastées, certaines étant tout simplement rasées par les raids aériens de la Royale Air Force.

Peu de régions françaises échapperont à cette pluie de feu et d’acier, qui fera près de 74.000 blessés et détruira quelque 300.000 habitations. Le littoral français devient une nouvelle ligne de front. Car pour les Anglais, la stratégie du bombardement est la clé de la victoire contre l’occupation allemande. Retour sur une histoire longtemps occultée de la Seconde Guerre mondiale.

S’appuyant sur les archives françaises et britanniques, ainsi que sur des témoignages inédits, l’historien Andrew Knapp, spécialiste des stratégies aériennes durant la Seconde Guerre mondiale, lève ici un tabou : les Américains et les Anglais ont-ils tout fait pour éviter le sacrifice de tant de vies? Fallait-il bombarder la France? Toutes les frappes étaient-elles pertinentes ? Pourquoi tant de destructions? Ces raids, étaient-ils nécessaires?

Réalisé par Emmanuel Blanchard Catherine Monfajon Fabrice Salinié (France 2014)

Notes:

Liste non-exhaustive de villes durement touchées par les bombardements anglo-américains: Aulnoye, Avignon, Bordeaux, Boulogne-sur-Mer, Brest, Cagny, Calais, Cannes-La Bocca, Chartres, Cherbourg, Clermont-Ferrand, Creil, Le Creusot, Dunkerque, Gennevilliers, Juvisy-sur-Orge, Laon, Lens, Lille, Lisieux, Le Mans, Lorient, Mantes, Modane, Montluçon, Nantes, Nevers, Nice, Noisy-le-Sec, Orléans/Les Aubrais, Reims, Rouen, Saint-Lô, Saint-Nazaire, Sète, Somain, Tergnier, Toulouse, Tours, Trappes, Villeneuve-Saint-Georges…

http://fortune.fdesouche.com/341205-1940-1945-la-france-sous-les-bombes-alliees