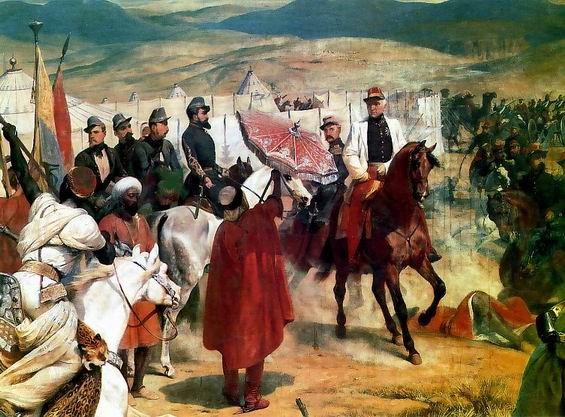

Inquiétant, génial et féroce, il fonde Saint-Pétersbourg pour ouvrir la Russie sur l’Europe. Avec lui, commence le conflit jamais éteint du slavophilisme et de l’occidentalisme.

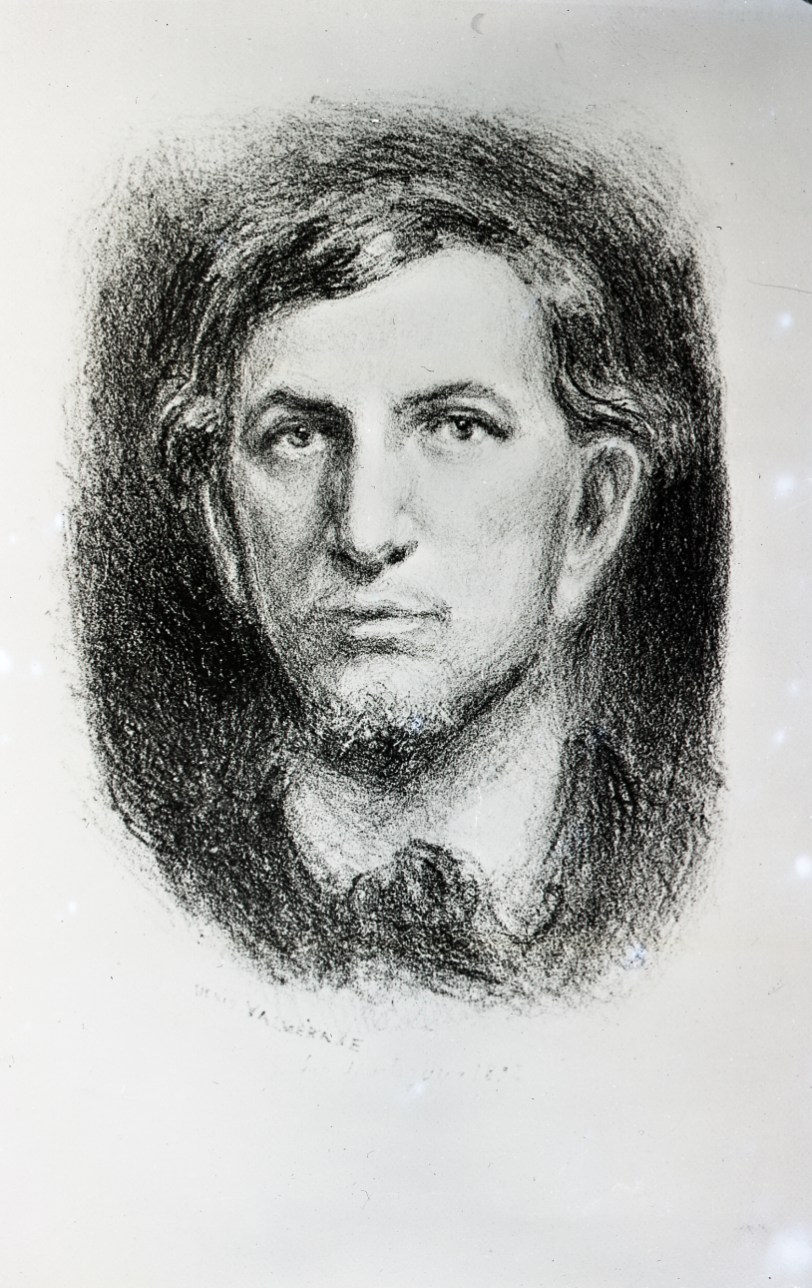

« C’était un fort grand homme, très bien fait, assez maigre, le visage assez de forme ronde […] le regard majestueux et gracieux quand il y prenait garde, sinon sévère et farouche, avec un tic qui ne revenait pas souvent, mais qui lui démontait les yeux et toute sa physionomie, et qui donnait de la frayeur. Cela durait un moment, avec un regard égaré et terrible… ». Sous la plume de Saint-Simon comme dans l’histoire de son règne tumultueux, c’est sous les traits d’un être bifrons, tel Janus, que Pierre 1er apparaît.

Le vernis de la civilisation n’y résiste pas longtemps à la démesure et à une certaine folie, que d’aucuns qualifieront de slaves, qu’incarne ce géant de deux mètres. Figure incontournable de l’histoire russe, ce tsar plein de contradictions a quelque chose du despote éclairé réformiste : envers et contre tous, il a voulu ouvrir une « fenêtre sur l’Occident » pour combler le retard pris par son pays sur l’Europe. Mais c’est à coup de knout qu’il a imposé ses vues au mépris total des souffrances endurées par son peuple, ce qui n’a pas manqué en retour de perpétuer l’image d’une Russie encore barbare, régie par des pratiques cruelles. C’est pourtant bien lui qui, non content d’avoir fait du tsar jusqu’alors hiératique un souverain résolument moderne, aura su élargir les horizons de la Russie.