Nicolas Bonnal

La France se paie de mots depuis 1789, droits de l’homme, liberté. Ces mots mènent à l’abattoir ou à la dictature, et ce de manière récurrente et régulière. J’en ai parlé déjà en citant Cochin ou Guénon.

La France se paie de mots depuis 1789, droits de l’homme, liberté. Ces mots mènent à l’abattoir ou à la dictature, et ce de manière récurrente et régulière. J’en ai parlé déjà en citant Cochin ou Guénon.

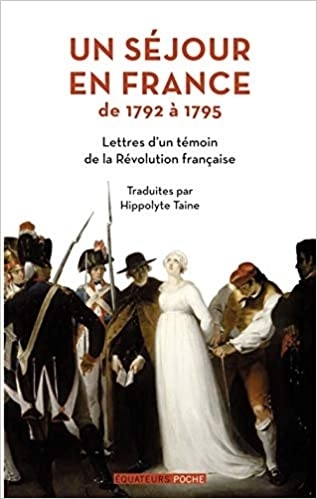

De 1792 à 1795, une Anglaise anonyme (une espionne ! Une espionne !) décrit les horreurs librement consenties de la Révolution Française. Taine préface. Florilège de citations du Séjour en France alors ; la première est notre préférée. Le Français supporte la tyrannie si on lui laisse (déjà) miroiter un petit amusement au bout de son code QR :