culture et histoire - Page 817

-

Le pouvoir au féminin dans la France médiévale (XIV-XVe Sc.)

-

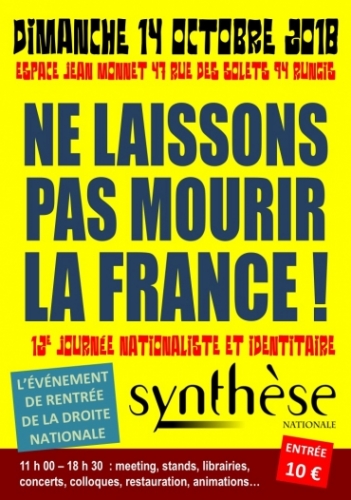

12e JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE, DIMANCHE 14 OCTOBRE, LE PROGRAMME :

12eJOURNÉE DE

12eJOURNÉE DESYNTHÈSE NATIONALE

NE LAISSONS PAS MOURIR LA FRANCE !

DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018

ESPACE JEAN MONNET, 47 rue des Solets 94 Rungis

11 h 00 : ouverture des portes - Entrée : 10,00 €

11 h 15 : message de bienvenue de Roland Hélie, Directeur de Synthèse nationale

11 h 20-12 h 30 : forum des initiatives avec Hugues Bouchu, les Amis francilien de SN, Vincent Vauclin, La Dissidence française, Juan-Antonio Lopez Larrea, El cadenazo (site phalangiste de Barcelone), Gabriele Adinolfi, Projet Lansquenets (Rome), Gérard Orget, dirigeant du CIDUNATI francilien, un responsable du Bastion social

A partir de 12 h 30 et jusqu'à 17 h 30 : Restaurant ouvert au public (repas ou sandwichs)

14 h 00-14 h 45 : forum sur la réinformation animé par Luc Pécharman avec avec Philippe Randa, éditeur, Radio Libertés, Jean-François Touzé, Directeur de Confrontation, Arnaud Raffard de Brienne, écrivain, Arnaud Menu, journaliste, Marie-Jeanne Vincent, contributrice à Nous sommes partout

14 h 45–15 h 15 : Affaire Méric : rétablir la vérité avec Serge Ayoub, ancien dirigeant de Troisième voie, Aristide Leucate, écrivain et collaborateur à Présent pour qui il a suivit le procès, Roland Hélie

15 h 30–16 h 15 : concert, Docteur Merlin… présenté par Thierry Bouzard

16 h 30-18 h 00 : le meeting politique présidé par Jean-Paul Chayrigues de Olmetta avec : Roland Hélie, Richard Roudier, la Ligue du Midi, Alain Escada, Président de Civitas, Pierre Vial, Président de Terre et peuple, Massimo Magliaro, ancien responsable du MSI, Carl Lang, Président du Parti de la France, et

JEAN-MARIE LE PEN

Séance de dédicace du 1ertome de ses mémoires

Toute la journée : le grand stand de la revue Synthèse nationale, des Cahiers d'Histoire du nationalisme,de Confrontation, des Bouquins et de l'Association des Amis. Vous pourrez y retrouver Jean-Claude Rolinat, Georges Feltin-Tracol, le Dr Jean-Pierre Cousteau, Didier Lecerf, Pieter Kerstens, Thierry Bouzard, Arnaud Menu, Patrick Parment, Commandant Aubenas et les collaborateurs de la revue.

Nombreux stands d'associations, journaux, mouvements, éditeurs, libraires, artistes et artisans...

Un bar (bières, sodas, pas de Coca...)

Comment accéder à l'Espace Jean Monnet, 47 rue des Solets à Rungis (94) ?

En RER : ligne C2 Train Mona, station Rungis La Fraternelle (située à 300 m de l'Espace Jean Monnet)

En Tramway : ligne T7, arrêt La Fraternelle (directe en partant de la station de métro Villejuif-Louis Aragon)

En voiture : se rendre dans le Parc d’affaires ICAD de Rungis, l'Espace Jean Monnet y est bien fléché. Vaste parking gratuit à la disposition des visiteurs.

En savoir plus cliquez ici

Prenez votre billet dès maintenant cliquez ici

-

Dans le nouveau numéro d'Éléments : un entretien avec Éric Zzmmour

-

Le Samedi Politique S02E03 L’impossible Islam de France ? avec Majid Oukacha

Sarkozy, Hollande, Macron, tous ont eu à cœur de se pencher sur le sujet. Avec plus de 5 millions de musulmans – selon les chiffres officiels – en France, la tentation d’organiser l’Islam de France est devenue un serpent de mer de la vie politique. Au début du mois, Hakim El Karoui, ancien collègue du président Macron à la banque Rothschild et ancien conseiller de Jean-Pierre Raffarin a terminé un rapport sur l’islamisme pour l’Institut Montaigne.

Au programme, taxe halal et arabe à l’école…

Majid Oukacha, blogueur et essayiste (Il était une foi : l’Islam https://www.amazon.fr/était-une-foi-lislam-lhistoire/dp/1975751191), et ancien musulman nous livrera son analyse de la situation de l’Islam en France.

https://www.tvlibertes.com/2018/09/22/25871/le-samedi-politique-avec-majid-oukacha -

Comprendre que le choc des civilisations est une menace pour l’Europe

Ligne Droite cliquez ici

Nombreux sont ceux qui, dans les hautes sphères du monde occidental, n’ont pas pleinement pris en compte la dimension multipolaire du monde d’aujourd’hui et rejettent l’idée même du choc des civilisations. Ligne droite considère au contraire que cet antagonisme constitue une réalité incontournable du XXIe siècle. Une réalité qui conduit la plupart des civilisations mondiales à s’opposer à l’Europe, la civilisation qui les a dominées dans le passé et leur donne aujourd’hui des leçons de morale. Elles le font par des moyens aussi puissants que l’immigration, le terrorisme, la concurrence économique sauvage ou la colonisation culturelle et, ce faisant, menacent la survie même de l’Europe.

Le monde est multipolaire

Depuis la chute du mur de Berlin en 1988 et l’effondrement du bloc soviétique, le monde a en effet considérablement changé. Il n’est plus structuré par l’affrontement idéologique entre l’Est et l’Ouest et, s’il a cessé d’être bipolaire, il n’est pas devenu unipolaire pour autant car les États-Unis, certes sortis vainqueurs de la guerre froide, sont loin d’avoir rassemblé le monde autour d’eux. En effet, la mondialisation économique a fait émerger d’autres entités dont certaines retrouvent leur puissance passée et qui s’imposent désormais avec force sur la scène mondiale. Aussi la planète est-elle devenue clairement multipolaire.

Une réalité qui peine cependant à être reconnue par les Occidentaux. Les Américains continuent en effet de se comporter comme s’ils avaient le leadership mondial et leur hostilité obsessionnelle à l’égard de la Russie conduit à se demander s’ils ont réellement pris la mesure des mutations géopolitiques. Quant aux Européens, soumis comme toujours au politiquement correct, ils refusent la réalité du monde multipolaire, jugée non conforme à la vision mondialiste de la pensée unique. Il n’est donc pas étonnant dans ces conditions que le choc des civilisations qui résulte de cette nouvelle donne semble totalement absent de leurs préoccupations.

Le choc des civilisations est une réalité

Il s’agit pourtant d’une réalité majeure qui domine la scène internationale et détermine la plupart des conflits et des antagonismes que connaît le monde aujourd’hui. Les principaux pôles de puissance structurant la planète sont en effet tous porteurs d’une civilisation qui leur est propre et qu’ils affirment avec fierté. Tel est le cas de la Chine mais aussi de l’Inde et des États-Unis ainsi que de la Russie ou du Japon. C’est également le cas du monde musulman car ce dernier, s’il n’est certes pas organisé sur un territoire unique centralisé par un État fort, constitue néanmoins avec l’oumma des croyants une entité spécifique et puissante. Quant à l’Afrique et à l’Amérique du Sud, elles connaissent également l’émergence de fortes puissances tels le Brésil et, si elle ne se fourvoie pas, l’Afrique du Sud.

L’Europe a suscité l’animosité des autres civilisations

L’Europe est quant à elle un cas particulier car, si elle est porteuse d’une civilisation brillante et originale, rongée par la division et la bienpensance, elle ne constitue pas en l’état actuel un pôle de puissance géopolitique. Et, surtout, elle présente la singularité d’avoir été pendant de nombreux siècles la civilisation dominante, celle qui a conquis et soumis le monde entier, celle qui a imposé ses valeurs et sa culture à tous les peuples. Aujourd’hui, affranchis de cette tutelle, ceux-ci nourrissent à l’égard de l’Europe un sentiment sourd de revanche qui fait d’elle la cible des blocs civilisationnels qu’ils constituent désormais. Aussi subit-elle comme les États-Unis la rancœur de tous ceux qui ont eu autrefois à connaître son imperium.

Cette situation est encore aggravée par la propension actuelle de l’Occident à vouloir imposer au monde entier ses principes et ses institutions, la démocratie et les droits de l’homme. Ce qui crée dans le monde une animosité croissante à son encontre, voire une hostilité qui se transforme en haine lorsque cette volonté d’imposer son modèle va jusqu’à l’emploi massif de la force armée comme ce fut le cas en Irak.

Dans le choc des civilisations, l’Europe est la cible des autres puissances

Dès lors, le choc des civilisations est bien réel, mais il ne se traduit pas comme certains pourraient le penser par un affrontement de toutes contre toutes. Il existe certes une concurrence entre les blocs civilisationnels qui prend parfois la forme d’affrontements locaux de nature identitaire mettant souvent aux prises des musulmans avec d’autres peuples. Mais, à l’échelle de la planète, le choc des civilisations est avant tout un antagonisme qui oppose toutes les civilisations à l’Occident et plus particulièrement à l’Europe. Celle-ci est donc bien, qu’on le veuille ou non, la principale cible du choc des civilisations, un choc qui s’apparente à une guerre plus ou moins larvée mais bien réelle. Car, contrairement à ce que l’on peut croire, ce choc des civilisations n’a rien de théorique ni de symbolique. Il ne s’agit pas d’une sorte de compétition culturelle mais d’un affrontement violent qui menace la survie même de l’Europe et se trouve être sous-jacent à tous les grands problèmes qu’elle rencontre aujourd’hui.

Le choc des civilisations, c’est l’invasion migratoire et le terrorisme islamique

Qu’est-ce en effet que l’immigration massive et incontrôlée que subissent les pays européens sinon une invasion non violente perpétrée par les civilisations musulmane et africaine qui cherchent à imposer à notre continent leurs peuples, leur culture et leur religion ? L’immigration de peuplement que nous subissons n’est finalement qu’une offensive pour substituer une autre civilisation à la nôtre et, avec ces mouvements migratoires, c’est le choc des civilisations qui s’impose sur notre sol.

Il en va de même en plus violent avec le terrorisme islamique. Car ces attaques sanglantes lancées contre l’Europe sont bien le fait des tenants de la civilisation musulmane qui s’en prennent à la civilisation européenne et chrétienne.

Le choc des civilisations, c’est la guerre économique provoquée par la libéralisation des échanges

Sur le plan économique, le libre-échangisme sauvage a permis aux nations autrefois sous-développées, et principalement à la Chine, de lancer contre l’Europe une offensive industrielle et commerciale qui les a conduites à s’emparer d’une partie du potentiel économique européen. Comment en effet ne pas voir que, sous couvert de libéralisation des échanges, c’est une véritable guerre économique qui nous est faite et qui se traduit pour l’Europe par des pertes considérables de richesse génératrices de chômage et d’appauvrissement ?

Le choc des civilisations, c’est l’offensive culturelle américaine

Si l’on dissocie l’Europe du bloc occidental, force est aussi de constater que notre continent subit sur le plan culturel les assauts civilisationnels des États-Unis d’Amérique. La langue, les usages, les mœurs et les arts venus d’outre-Atlantique s’imposent à nous au point d’effacer ce qui faisait la spécificité culturelle de la civilisation européenne. Un processus qui n’a rien de naturel et qui s’apparente bien à une guerre, certes très feutrée mais bien réelle, engagée contre nous par les États-Unis dès la fin du second conflit mondial.

Aussi faut-il regarder la réalité en face : l’Europe subit un choc des civilisations de très grande amplitude qui se manifeste à la fois sur le plan militaire avec le terrorisme, sur le plan identitaire avec l’immigration, sur le plan économique avec la mondialisation et sur le plan culturel avec l’américanisation.

Il est donc temps que les Européens se réveillent et prennent conscience de la guerre civilisationnelle qui leur est faite. Il est grand temps qu’ils s’érigent enfin en un pôle de puissance pour défendre leur commune civilisation.

-

Julien Langella - Catholiques et Identitaires

-

Honorer les harkis, c’est bien, mais il faut rétablir toute la vérité sur la fin de l’Algérie française

Emmanuel Macron a promu d’anciens harkis et des représentants d’associations dans l’ordre de la Légion d’honneur ou dans l’ordre national du Mérite. Après la reconnaissance de la responsabilité de la France dans la disparition, en 1957, de Maurice Audin, mathématicien communiste, militant de l’indépendance de l’Algérie, le président de la République, fidèle à son principe du « et en même temps » et soucieux de pallier sa baisse de popularité, a décidé d’honorer les harkis, qui avaient combattu dans les rangs de l’armée française. Comme l’a dit, ce matin, un de leurs représentants sur France Info, cela vient un peu tard !

Ces promotions interviennent quelques jours avant la Journée nationale d’hommage aux harkis, prévue pour le 25 septembre. Cette journée, instituée par le décret du 31 mars 2003, « en reconnaissance des sacrifices consentis du fait de leur engagement au service de la France lors de la guerre d’Algérie », est sans doute mieux que rien – même si elle n’est pas électoralement désintéressée. Mais suffit-elle à faire toute la lumière sur les conditions dans lesquelles le gouvernement de l’époque a mis fin à l’Algérie française, sans se préoccuper du sort des harkis ?

Emmanuel Macron, après avoir satisfait la gauche et les autorités algériennes en qualifiant la colonisation de « crime contre l’humanité » et en présentant ses excuses à la veuve de Maurice Audin, fait un geste en direction de la droite nationale, des pieds-noirs contraints à l’exode et de tous ces supplétifs de l’armée française qui ont été abandonnés après les prétendus « accords d’Évian ». Jusqu’à présent, pas le moindre mot de compassion pour les victimes des attentats terroristes du FLN, pour les Oranais tués, disparus ou enlevés, le 5 juillet 1962, ni pour les harkis abandonnés au massacre, suppliciés et torturés, alors que l’armée française avait reçu l’ordre de ne pas intervenir.

Il faut expliquer pourquoi, alors que les troupes du FLN étaient vaincues, le gouvernement de l’époque a choisi de livrer l’Algérie aux indépendantistes minoritaires. Il faut expliquer pourquoi des généraux, qui s’étaient souvent illustrés dans la Résistance, pourquoi des officiers, des sous-officiers ou de simples soldats se sont rebellés contre le pouvoir en place, au nom du respect de la parole donnée. Il faut comprendre pourquoi des personnalités comme Georges Bidault, Jacques Soustelle et bien d’autres encore se sont ralliées au combat pour l’Algérie française.

Il faut que les gaullistes admettent la duplicité du général de Gaulle, qui s’est servi de la guerre d’Algérie pour revenir au pouvoir. Il a déclaré à Alger, devant la foule réunie : « Je vous ai compris. » Il a ajouté qu’il n’y avait plus, en Algérie, que « des Français à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs », puis il s’est empressé de faire tout le contraire. À chacun de juger où était l’honneur, où était le cynisme.

Il ne s’agit pas de cultiver la nostalgie d’une Algérie française, qui aurait pu connaître un autre destin. Ni d’exiger une revanche mémorielle ou d’imposer une nouvelle repentance. Mais, plus de cinquante ans après ces événements, il est temps de faire toute la lumière. C’est le rôle des chercheurs de tenter d’appréhender la vérité. Sans a priori et sans préjugés. Quand on sait que l’historien quasi officiel de cette guerre, proche de Macron, est un ancien trotskiste, longtemps membre de l’Organisation communiste internationaliste, on peut légitimement s’interroger sur l’objectivité de sa vision de l’Histoire.

-

Bistro Libertés avec Stéphane Édouard, le sociologue viré de M6 pour son franc-parler

Ce soir, soyez également au rendez-vous de Bistro Libertés ! Caroline Parmentier, Martial Bild et les sociétaires reçoivent le sociologue Stéphane Edouard. Au programme : la vague populiste en Europe profite-t-elle au Rassemblement National ? et Enseignant : est-ce encore un métier attractif ?

-

Modernité du Moyen-Âge.

-

Macron la honte : Eric Zemmour remet les choses à leurs places