Par Pierre Debray

C'est une étude historique, idéologique et politique, importante et profonde, que nous publions ici en quelques jours. Elle est de Pierre Debray et date de 1960. Tout y reste parfaitement actuel, sauf les références au communisme - russe, français ou mondial - qui s'est effondré. L'assimilation de l'Action française et du maurrassisme au fascisme reste un fantasme fort répandu des journalistes et de la doxa. Quant au fascisme en soi-même, si l'on commet l'erreur de le décontextualiser de sa stricte identité italienne, il reste pour certains une tentation, notamment parmi les jeunes. On ne le connaît pas sérieusement. Mais il peut-être pour quelques-uns comme une sorte d'idéal rêvé. Cette étude de Pierre Debray dissipe ces rêveries. Elle s'étalera sur une dizaine de jours. Ceux qui en feront la lecture en ressortiront tout simplement politiquement plus compétents. LFAR

Le fascisme français

L’essai de M. Paul Sérant, parce qu’il se borne à l’étude des réactions, d’ailleurs plus passionnelles que concertées, d’écrivains, risque d’accréditer la légende selon laquelle le fascisme serait un phénomène politique de droite. En fait, les auteurs dont il traite ont tous, à l’exception de Céline, plus ou moins fleureté avec les milieux nationalistes.

À la vérité, il ne saurait y avoir de fascisme français que jacobin. Marcel Déat devait en apporter, sous l’Occupation, une démonstration irréfutable. Il n’avait pas de peine à découvrir dans Le Contrat social de Jean-Jacques Rousseau, les fondations idéologiques de l’État totalitaire. « Il y a eu, écrivait-il, tout au long des cent cinquante années, une école démocratique autoritaire », qu’il suffirait de prolonger pour retrouver, sous une forme authentiquement nationale, l’inspiration même du fascisme italien et du national-socialisme allemand. Selon lui, « la révolution française comme la révolution allemande* sont pour une large part des mouvements nationaux, une affirmation unitaire irrésistible. Voilà qui entraîne quelques conséquences et permet quelques rapprochements. C’est par là que s’explique l’esprit totalitaire du jacobinisme, par là que se manifeste le rôle de l’État, c’est de là que part l’incontestable socialisme montagnard ». On ne saurait mieux dire.

Sans doute, s’est-il trouvé, dans la droite française, quelques esprits faibles que troublaient les succès de Mussolini, et qui prétendaient fabriquer un fascisme français tout d’imitation, en se contentant de reprendre les uniformes et les rites des faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

Sans doute, s’est-il trouvé, dans la droite française, quelques esprits faibles que troublaient les succès de Mussolini, et qui prétendaient fabriquer un fascisme français tout d’imitation, en se contentant de reprendre les uniformes et les rites des faisceaux de combat, c’est-à-dire l’aspect purement extérieur, et contingent (photo). Le premier en date d’entre eux fut Georges Valois, qui devait d’ailleurs finir communiste après quelques péripéties intellectuelles assez pitoyables. Il est troublant que cet exemple malheureux ait eu quelque pouvoir de fascination sur un journaliste qui, plus récemment, prétendait lui aussi « recommencer Maurras », en attendant de finir comme bas agent de M. De Gaulle. Ce qui est du reste une fin plus logique qu’il pourrait sembler au premier abord.

Et dépit du soutien de cette haute finance qu’il insultait publiquement, tout en la courtisant en secret, Valois n’a guère duré plus d’une saison. Son fascisme n’était en réalité qu’une diversion, simple tentative pour diviser l’Action française dont le pouvoir craignait les menaces. Quant aux Ligues, comme les « Jeunesses patriotes », il leur arriva sans doute d’utiliser certaines des techniques d’action de propagande du fascisme, mais elles ne faisaient que continuer le vieux courant, plébiscitaire et boulangiste, plus puissant d’ailleurs à Paris que dans les provinces, que l’on ne saurait ni socialement, ni idéologiquement, confondre avec le fascisme.

Les seules tentatives sérieuses furent conduites par des éléments socialistes ou socialisants. L’histoire des mois fiévreux qui précédèrent le 6 février 1934, reste sans doute à faire. On ne saurait trop souhaiter que les témoins, et je pense en particulier à Georges Calzant, apportent à cet épisode mal connu de notre histoire nationale, l’irremplaçable contribution de leurs souvenirs.

Qu’il suffise d’évoquer les conciliabules entre journalistes de droite et politiciens de gauche, comme Eugène Frot, ou ce « Plan du 9 juillet », préfacé par Jules Romains qui préconisait – assez voisin de celui mis en place plus tard par Charles De Gaulle : renforcement de l’exécutif, vote de défiance contre le ministère entraînant la dissolution automatique, Sénat ne pouvant ni renverser le gouvernement, ni être dissous. Ce sont les promoteurs du « Plan du 9 juillet » qui avancèrent les premiers l’idée d’une école polytechnique d’administration, véritable séminaire technocratique pour hauts fonctionnaires. On sait que Jean Zay, ministre de Léon Blum, la fera sienne et que M. Michel Debré la réalisera en 1945, par l’installation de l’École Nationale d’Administration. On trouvait d’ailleurs, dans l’aréopage du Plan du 9 juillet, à côté de jeunes socialistes comme P. O. Lapie, des hommes comme Philippe Boegner et Louis Vallon, dont on n’ignore pas le rôle qu’ils devaient jouer par la suite dans l’entourage du gaullisme.

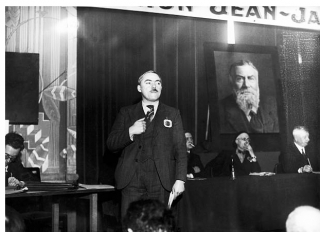

Néanmoins, c’est lors du trentième congrès du parti S.F.I.O., réuni à partir du 14 juillet 1933 à la Mutualité, qu’on vit éclater une révolte qui pouvait faire penser à celle qui avait dressé, à la veille de la première guerre mondiale, Mussolini contre les « officiels » du socialisme. Le congrès, en principe, était chargé de régler un obscur différend entre la commission exécutive du parti et le groupe parlementaire, accusé d’avoir soutenu un « gouvernement bourgeois ». Bientôt, il apparut que cet incident servait de prétexte à une offensive en règle conduite par Max Bonnafous, Adrien Marquet, député-maire de Bordeaux et surtout Marcel Déat. Lorsque Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Néanmoins, c’est lors du trentième congrès du parti S.F.I.O., réuni à partir du 14 juillet 1933 à la Mutualité, qu’on vit éclater une révolte qui pouvait faire penser à celle qui avait dressé, à la veille de la première guerre mondiale, Mussolini contre les « officiels » du socialisme. Le congrès, en principe, était chargé de régler un obscur différend entre la commission exécutive du parti et le groupe parlementaire, accusé d’avoir soutenu un « gouvernement bourgeois ». Bientôt, il apparut que cet incident servait de prétexte à une offensive en règle conduite par Max Bonnafous, Adrien Marquet, député-maire de Bordeaux et surtout Marcel Déat. Lorsque Marquet déclara que la France entrait « dans la phase qui préparera et permettra la réalisation des idéologies du XIXe siècle, chaque nation constituant, dans son cadre intérieur, un pouvoir fort qui se substituera à la bourgeoisie défaillante », Léon Blum s’écria (photo) : « je suis épouvanté ». De même il murmura, dit-on, « c’est presque du fascisme » en entendant le jeune Charles Lussy soutenir que « c’est par le gouvernement qu’on peut faire la révolution ».

Les hérétiques furent d’ailleurs battus, très largement, en dépit des succès de tribunes que Déat surtout avait remportés (photo), car Léon Blum tenait solidement l’appareil du Parti. Quelques semaines plus tard, ils quittèrent la S.F.I.O., qui perdit à cette occasion quelque chose comme vingt mille adhérents. Néanmoins, ceux que l’on nommait désormais les néo-socialistes ne parvinrent pas à conquérir une base militante. Ils se trouvèrent réduits à s’amalgamer à quelques autres groupuscules pour constituer, sous la houlette de Paul-Boncour, « l’union socialiste et républicaine », qui n’eut jamais d’importance que dans l’arithmétique parlementaire.

Les hérétiques furent d’ailleurs battus, très largement, en dépit des succès de tribunes que Déat surtout avait remportés (photo), car Léon Blum tenait solidement l’appareil du Parti. Quelques semaines plus tard, ils quittèrent la S.F.I.O., qui perdit à cette occasion quelque chose comme vingt mille adhérents. Néanmoins, ceux que l’on nommait désormais les néo-socialistes ne parvinrent pas à conquérir une base militante. Ils se trouvèrent réduits à s’amalgamer à quelques autres groupuscules pour constituer, sous la houlette de Paul-Boncour, « l’union socialiste et républicaine », qui n’eut jamais d’importance que dans l’arithmétique parlementaire.

Les néo-socialistes s’opposaient à Léon Blum sur deux points essentiels. D’une part, ils répudiaient la fiction de l’internationalisme prolétarien, soutenant que « c’est autour de l’axe national que gravite aujourd’hui toute l’action économique réelle ». D’autre part, ils entendaient s’appuyer sur les classes moyennes, qui, menacées selon eux de prolétarisation par l’action du capitalisme financier, devenaient révolutionnaires.

Il est remarquable qu’à l’époque, Léon Blum voyait lui aussi dans le stalinisme et le fascisme des « formes intermédiaires entre le capitalisme et le socialisme ». Les néo-socialistes en profitaient pour lui opposer la nécessité de créer, également en France, l’une de ces formes intermédiaires plutôt que de poursuivre indéfiniment la réalisation d’un « socialisme pur » pour l’heure utopique. ■ (A suivre)

*Celle d’Hitler

Lire les article précédents ...

Le lever de Voltaire de Jean Huber (vers 1768-1772) Voltaire enfile sa culotte en dictant une lettre

Le lever de Voltaire de Jean Huber (vers 1768-1772) Voltaire enfile sa culotte en dictant une lettre

J

J

De nombreux paysans de la plaine de Pô désiraient passer de la condition d’ouvrier agricole à celle de propriétaire. Ils se heurtèrent aux ligues, qui s’opposèrent à l’achat, n’acceptant qu’une location collective. Mussolini prit hardiment le parti des aspirants propriétaires, lançant le mot d’ordre « la terre à ceux qui la travaillent ». En d’autres termes, tout comme Lénine en Russie, il fondait son action sur le mot d’ordre le plus apte à entraîner les paysans pauvres. Ceux-ci rejoignirent les faisceaux à l’appel de deux vieux militants syndicalistes, Umberto Pasella, futur secrétaire général des faisceaux, et Michele Bianchi (photo), qui sera l’un des quadriumvirs de la marche sur Rome. Michele Bianchi, en particulier, était très populaire pour avoir mené dans toute l’Émilie les grèves agricoles entre 1907 et 1913.

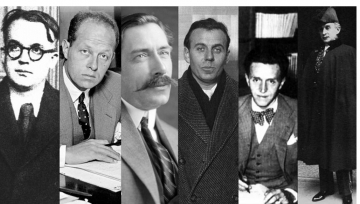

De nombreux paysans de la plaine de Pô désiraient passer de la condition d’ouvrier agricole à celle de propriétaire. Ils se heurtèrent aux ligues, qui s’opposèrent à l’achat, n’acceptant qu’une location collective. Mussolini prit hardiment le parti des aspirants propriétaires, lançant le mot d’ordre « la terre à ceux qui la travaillent ». En d’autres termes, tout comme Lénine en Russie, il fondait son action sur le mot d’ordre le plus apte à entraîner les paysans pauvres. Ceux-ci rejoignirent les faisceaux à l’appel de deux vieux militants syndicalistes, Umberto Pasella, futur secrétaire général des faisceaux, et Michele Bianchi (photo), qui sera l’un des quadriumvirs de la marche sur Rome. Michele Bianchi, en particulier, était très populaire pour avoir mené dans toute l’Émilie les grèves agricoles entre 1907 et 1913.  L’équivoque de l’autorité et de l’antiparlementarisme, a été utilisée plus récemment par un autre homme de gauche, Charles De Gaulle, afin de piper l’opinion nationale, de la même manière que Mussolini. Le césarisme, fasciste ou gaulliste, conduit à l’aventure militaire et finalement au désastre, par le mouvement propre au jacobinisme en action. On comprend ainsi l’erreur intellectuelle de ces hommes dont Paul Sérant décrit l’itinéraire politique, qui passèrent de l’Action française ou de ses marges au fascisme sans même se rendre compte qu’ils allaient de la contre-révolution à son contraire (photo).

L’équivoque de l’autorité et de l’antiparlementarisme, a été utilisée plus récemment par un autre homme de gauche, Charles De Gaulle, afin de piper l’opinion nationale, de la même manière que Mussolini. Le césarisme, fasciste ou gaulliste, conduit à l’aventure militaire et finalement au désastre, par le mouvement propre au jacobinisme en action. On comprend ainsi l’erreur intellectuelle de ces hommes dont Paul Sérant décrit l’itinéraire politique, qui passèrent de l’Action française ou de ses marges au fascisme sans même se rendre compte qu’ils allaient de la contre-révolution à son contraire (photo).