- Introduction

« Une propagande vraiment apostolique consiste à gagner à une entreprise des esprits neufs et des cœurs encore libres, à les enflammer de sa passion, à les soutenir de son énergie, à les diriger par son jugement, à être en un mot l’âme d’une association que l’on va organiser et développer dans son cadre à mesure qu’elle se recrute par ses premiers zélateurs. C’est là qu’est le secret d’une action vraiment puissante sur les idées et les institutions, qu’il s’agisse soit de les battre en brèche, soit de les réformer, soit de les mettre en honneur… » (La Tour du Pin)

Voici quelques passages de René de la Tour du Pin, que mon vieil ami Antoine Murat analysait dans son ouvrage « La Tour du Pin en son temps ». J’ai tiré de ces écris quelques lignes que je livre à ceux qui me liront. Ce que souhaitait Antoine et ce que je souhaite aussi, c’est d’en extraire l’esprit qui anime les saines solutions sociales et économiques dont notre pays peut s’inspirer, s’il décide de se redresser d’une pente inéluctable vers la mort, qu’entraîne le libéralisme financier. Nous avons longuement discutés ensemble. Je connaissais Maître Murat depuis les années 80, depuis la parution de son volume « Le Catholicisme Social en France » où je ferai part de son intervention d’alors. Il fut chef de groupe Camelot et eut sous ses ordres Guy Steinbach, qui me relatait ses souvenirs. Maître Murat, l’année de ses 100 ans m’écrivit le 9 juin 2008, l’émotion qu’il eut de partager ses repas avec moi au pied de son hôtel parisien, des Arènes de Lutèce, lorsqu’il venait sur Paris : « Je ne saurais oublier ni les paroles ni vos démarches…Tant de gentillesse et de dévouement sans ostentation, tant de fidélité et de désintéressement au service de la Cause, celle de la France et du Roi, sont des signes de la Providence. Un encouragement du Ciel… ». Je retourne à Maître Murat l’honneur qu’il me fit, me sentant bien humble, devant tant de compliments, j’essaierai d’être digne de sa mémoire. Il tint d’ailleurs à remettre en priorité l’insigne souvenir des Camelots du Roi à « Fanfan », officialisé plus tard par Guy Steinbach en personne. J’ai souvenir de son passage dans des locaux où il s’adressa fier et digne, devant un auditoire de jeunes qui, pour la plupart ne comprenaient pas l’importance de ce moment, cela motiva d’ailleurs, la création du « Groupe d’Action Royaliste », fruit d’une volonté créatrice. Il fut donc à l’origine, de notre existence aujourd’hui, par ses conseils et recommandations, comme François Algoud, Jean D’Orgeix, Guy Steinbach, Lavo et Jean Marie Keller. Si le « GAR » existe, c’est grâce à eux. Ils furent mes motivations pour continuer inlassablement, humblement, le travail que nous apportons à la cause du Roi…

Depuis la Révolution, certains maux apparaissent dans la vie professionnelle tels que :

- L’accroissement du prolétariat

- la désorganisation des familles

- la désaffection des ouvriers aux patrons

- L’instabilité des rapports

- La décroissance de la capacité professionnelle

- L’insécurité de l’exploitation

- Les indices de la décadence économique après la consommation de la décadence morale, l’ensemble des phénomènes les plus néfastes de la désorganisation sociale apparaissent sous des formes variées

- Les délocalisations…

Les causes en sont partout les mêmes dans la rupture des liens sociaux, l’individualisme, bref les fruits du libéralisme conquérant notre société depuis la Réforme, privilégiant le visible à l’invisible et mit au pouvoir par la Révolution. Le principe du régime corporatif est « dans la reconnaissance d’un droit propre, tant à chaque membre de l’association qu’à celle-ci dans l’Etat et à l’Etat envers celle-ci. C’est là le principe qui présidait à toute l’organisation du Moyen âge… ». Le monde médiéval se composait d’un enchevêtrement de droits et devoirs correspondants à des contrats entre collectivités pourvues chacune de privilèges, traitant entre elles, avec leurs membres pour l’édification d’un statut commun. Apprentis, compagnons ou maîtres, avaient leurs propres droits garantis par les statuts associatifs des corporations et sauvegardés par leur magistrature. L’ouvrier avait une « possession d’Etat », un titre comme l’ont aujourd’hui les avocats et médecins. Rappelons que ces associations avaient un capital, un patrimoine corporatif permettant de subvenir aux nécessiteux du métier, aux femmes perdant leur mari où aux enfants du métier. D’autre part ce patrimoine, financier, biens matériels et immobilier, permettait d’assurer l’apprentissage, les formations, les déplacements et bien d’autres choses encore. Faudrait-il parler du vol honteux que firent les révolutionnaires sur ces biens qui manquèrent aux ouvriers durant le scandaleux XIXème siècle antisocial de la république triomphante. Les révolutionnaires supprimèrent aussi les structures protectrices des corps de métier, faisant de l’ouvrier possesseur de son travail, un prolétaire-esclave livré à une « bourgeoisie », libérale victorieuse, transformant la société traditionnelle en société de masse, prolétarisée, numérotée, conditionnée, robotisée. Proudhon rajouterai : contrôlé, amendé, emprisonné, fusillé… Il est temps de retrouver le chemin oublié, de la reconnaissance de la capacité professionnelle du salarié comme de l’entrepreneur. La création du patrimoine corporatif participant à la prospérité de l’industrie. Le régime corporatif offre ce double avantage de « l’arrêt de la décadence économique par la loyauté de la concurrence et la prospérité du métier, l’arrêt de la décadence morale par la conservation des foyers et le retour à la vie de famille. »

« Le capitalisme est aujourd’hui pratiqué dans toute l’économie sociale qui ne tend uniquement qu’à faire porter des rentes au capital et, pour cela, qu’à diminuer le prix de revient du produit en se procurant à meilleur marché possible, la matière première et la main-d’œuvre et employant du produit le moins possible de l’une et de l’autre en qualité et en quantité… la concurrence, dit-on, est l’âme de la production ; mais elle existait aussi bien jadis, même avec le monopole corporatif qui, d’une part, ne permettait pas la surélévation au-delà du juste prix parce que les magistratures publiques y veillaient, et, d’autre part, ne toléraient pas la décadence du produit parce que les jurandes y tenaient la main. Il y avait concurrence entre les maîtres de la même corporation à qui livrerait, aux mêmes conditions de tarif pour la main d’œuvre, la matière première, et la vente, le meilleur produit. » (La Tour du Pin)

METHODE VIVANTE et CONCRETE !

OBSERVATION du PASSE pour le PRESENT !

COMPARAISON (EMPIRISME), ANALYSE (causes et risques)

CRITIQUE des RESULTATS !

JUGEMENTS et REMEDES

Le libéralisme est le fruit de l’individualisme sauvage rejetant toute vie communautaire, d’entraides sociales. Au nom des valeurs abstraites de la République, comme liberté-égalité-fraternité, on a détruit et pillé les anciennes corporations, qui assuraient l’équilibre des rapports sociaux. Au nom de la fausse croyance du « laisser faire, laisser aller », les libéraux ont jeté l’individu hors du métier organisé, pour le soumettre à la « libre concurrence », à « l’homme-masse », bref au joug de l’argent.

Cette voie oubliée et non enseigné, et pour cause, est celle de nos racines historiques, celle de la vie, celle des coutumes qu’édifièrent nos pères à travers cette magnifique construction nommée France. Le « vrai » revient toujours parce qu’il est naturel et contre les idéologies matérialistes de mort et d’exploitation de son prochain. Cette œuvre doit être connue et j’espère que ma modeste extraction et mes commentaires, vous inciterons à découvrir le chemin de notre libération car « Notre jour viendra ! »…

Frédéric Winkler

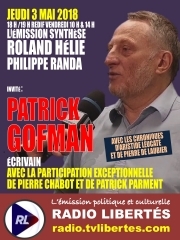

Ecoutez

Ecoutez Editorial d'Hilaire de Crémiers dans

Editorial d'Hilaire de Crémiers dans