culture et histoire - Page 980

-

POURQUOI VEULENT-ILS RÉFORMER LA FRANCE ? COMPRENDRE LEUR "PÉDAGOGIE DE LA RÉFORME"

-

Madame de Pompadour | Au cœur de l’histoire | Europe 1

-

Vos enfants apprendront l'écriture inclusive ! Journal du Vendredi 06 Octobre 2017

-

Cercle Maurras et l'Action Française

-

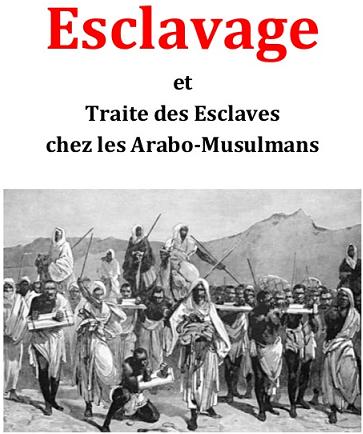

Et l’esclavagisme arabo-musulman, on en parle ? (1)

Quelques professeurs africains rappellent que l’Afrique subsaharienne a subi l’esclavagisme arabo-musulman depuis le VIIe siècle jusqu’à aujourd’hui.

-

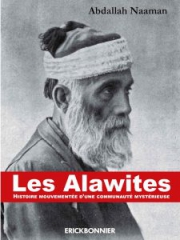

L’énigme alawite

Georges Feltin-Tracol

Georges Feltin-TracolDans le monde arabo-musulman, le terme « alaouite » désigne l’actuelle dynastie royale marocaine en référence à son fondateur, descendant de Mahomet, venu sur la demande des tribus locales, d’où son titre de « Commandeur des croyants », ce qui lui permet de contenir les poussées islamistes.

Le mot mentionne ensuite une communauté ethno-religieuse surtout présente en Syrie et au Liban. Abdallah Naaman étudie ce groupe peu connu pour lequel il remplace les lettres o et u par un w : Les Alawites. Histoire mouvementée d’une communauté mystérieuse (Éditions Érick Bonnier, coll. « Encre d’Orient », 359 p., 20 €). L’ouvrage se compose de deux parties inégales. L’une revient longuement sur le déclenchement de la guerre civile syrienne. Démocrate et laïque, l’auteur récuse les supposés rebelles et vrais terroristes islamistes sans pour autant soutenir le gouvernement légitime du président Bachar al-Assad. Très critique envers Israël et l’Arabie Saoudite, il n’hésite pas à qualifier Nicolas Sarkozy de « burlesque », Laurent Fabius de « mouche du coche (p. 200) » et à dénoncer le philosophe botulien Bernard-Henri Lévy qu’il considère comme un « affabulateur (p. 201) » et un « malhonnête homme à la chemise blanche immaculée que d’aucuns traitent d’imposteur intellectuel de la nouvelle philosophie (p. 201) ». Cependant, hors de ces quelques vérités très incorrectes, l’autre partie s’attache à découvrir un peuple mystérieux.

Dissidence religieuse qui mêlent rites animistes, musulmans, chrétiens et zoroastriens d’où la célébration des fêtes de Noël et du Nouvel An solaire perse, les Alawites vivent surtout confinés dans les montagnes abruptes du littoral méditerranéen. Toujours méprisée et en conflit permanent avec leurs voisins chiites ismaéliens qui croient en sept imams à la différence des Iraniens, imamites, qui en vénèrent douze, la communauté alawite « longtemps tenue dans une dépendance étroite, sut conserver une vie religieuse, discrète, sinon active. Face à tous les conquérants, les Alawites sont restés immuablement attachés à leur sol, labourant leurs champs, cultivant leur tabac, leurs vignes et leurs oliviers, et gardant au fond d’eux-mêmes l’empreinte et les souvenirs des vieux cultes (p. 330) ».

Après 1918, la France, devenue puissance mandataire au Levant, tente un éphémère État alawite avant de le fondre dans un État syrien à majorité sunnite, soit les oppresseurs habituels. Les jeunes Alawites s’engagent alors en nombre dès cette époque dans l’armée ainsi que dans deux partis politiques rivaux qui proposent un projet laïque intégrateur : le Parti nationaliste social syrienfavorable à une Grande Syrie pré-arabe, et le Baas panarabe. Dans les années 1960, les militants baasistes s’emparent du pouvoir à Damas. Puis, après de féroces luttes intestines, en 1970, l’Alawite baasiste Hafez al-Assad devient l’homme fort de la Syrie. Ce baasiste qui a épousé une ancienne militante du Parti nationaliste social syrien donne aux Alawites la direction du pays tout en s’ouvrant aux autres minorités religieuses chrétiennes, druzes et chiites et en s’entendant avec une large partie de la population sunnite.

Les Alawites demeurent une énigme spirituelle, ethnologique et culturelle. Hostiles au prosélytisme, ils gardent secrète leur foi qui baigne dans un ésotérisme complexe mâtiné de croyances autour de la réincarnation de l’âme. Oscillant depuis des siècles entre certaines écoles sunnites modérées et des tendances chiites imamites, les Alawites souhaitent principalement se protéger des multiples menaces qui les entourent. Avec raison, car cette communauté très particulière incarne une part de cette diversité humaine que le monde ultra-moderne entend éradiquer. Voilà pourquoi il faut défendre les Alawites.

Bonjour chez vous !

• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n° 46, diffusée sur Radio-Libertés, le 29 septembre 2017.

-

LA 11e JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE EN IMAGES (3)

Hugues Bouchu, animateur des Amis franciliens de Synthèse nationale

Patrick Gaufman dédicace à tour de bras

Même pendant les tables-rondes, les stands ne désemplissent pas

ni le restaurant

Gabriele Adinolfi très apprécié

Steven Bissuel (Bastion social) et Richard Roudier

Dr Merlin enchante son public

Serge Ayoub qu'un certain Valls voulait faire taire

-

Louis XIV et Dieu | Au cœur de l’histoire | Europe 1

-

Vidéo • Pierre de Meuse : Pourquoi sommes-nous royalistes aujourd'hui ?

Intervention de Pierre de Meuse à la réunion de rentrée de l'Action Française Toulouse le 16 septembre dernier.

Pierre de Meuse montre ici - notamment et sans-doute principalement - comment le principe dynastique, un principe familial au sommet de l'Etat, comporte en soi-même un programme implicite qui vaut pour celui qui l'incarne mais aussi, pour les royalistes. Et ce principe s'oppose par nature au monde liquide qui est le nôtre. Il y a là, nous semble-t-il, une démonstration importante pour notre aujourd'hui. Nous conseillons donc vivement, en particulier aux plus jeunes d'entre-nous, l'écoute de cette conférence [45']. LFAR

-

Pierre Yves Rougeyron entretien de septembre 2017 partie 2