En savoir plus cliquez ici

culture et histoire - Page 977

-

DEXTRA : vendredi soir 13 octobre, conférence à Paris sur le romantisme fasciste

-

L'écriture inclusive, transcription d'une langue qui n'existe pas - Polony TV

-

LOUIS XIII (1601-1643) | 2000 ANS D’HISTOIRE | FRANCE INTER

-

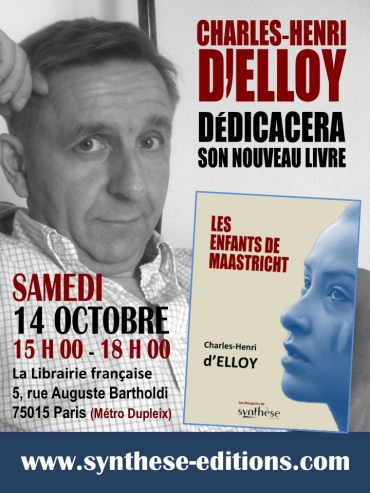

Samedi prochain, 14 octobre, Charles-Henri d'Elloy dédicacera son livre "Les enfants de Maastricht" à la Librairie française à Paris

La Librairie française cliquez ici

Les enfants de Maastricht cliquez là

L'acheter en ligne cliquez ici

-

La violence tribale dans le Coran et les razzias de Muhammad

-

Jean-Jacques Rousseau contre Voltaire | Au cœur de l’histoire | Europe 1

-

Père de Blignières - La nature et la grâce

-

Passé Présent n°166 - La réinformation sur Dunkerque

-

La petite histoire : Midway, combat de géants au cœur du Pacifique

-

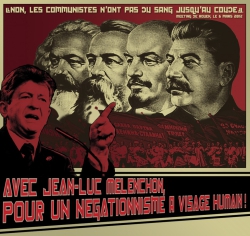

Le système communiste enserre toujours dans son carcan près du tiers de la population de l’humanité

Bernard Antony publie un nouveau livre, intitulé « Le Communisme, 1917-2017 ». Il est interrogé sur Riposte laïque. Extrait :

Bernard Antony publie un nouveau livre, intitulé « Le Communisme, 1917-2017 ». Il est interrogé sur Riposte laïque. Extrait :"« C’est parce que, depuis plus de trente ans, le bolchevisme a proclamé que tous les moyens sont bons pour réussir ; c’est parce que la répétition constante du mensonge finit par donner une apparence de réalité aux faits les plus inexacts que le bolchevisme moderne est la plus gigantesque entreprise de dépravation de l’homme qui ait jamais existé ». C’est un extrait du discours prononcé le 16 novembre 1948 à l’Assemblée Nationale par le ministre de l’Intérieur Jules Moch. Un grand homme à qui la France doit beaucoup. En parlant ainsi du communisme, cet homme, juif, socialiste, franc-maçon, héros de la guerre de 14, grand résistant et père d’un enfant résistant tué par les nazis, n’était pourtant pas suspect de vouloir banaliser le nazisme !

Mais ayant voyagé en URSS, il avait tout compris. Compris non seulement que Staline et Hitler, selon l’expression du grand historien Pierre Chaunu, étaient « des jumeaux hétérozygotes » mais que le premier des deux, sorti du ventre atroce du léninisme, avait largement participé au développement du second en lui fournissant les deux piliers du système de déshumanisation communiste : la Tchéka et le Goulag.

Tchéka : modèle de la SS et de la Gestapo.

Goulag : modèle du système concentrationnaire nazi.

Quoique ni socialiste ni maçon, j’admire ce Jules Moch qui sut briser les grèves insurrectionnelles du PC et de la CGT sans état d’âme, ayant bien pesé ce qu’était le communisme. Et le communisme sur le monde, après les hécatombes staliniennes telles que le génocide par la famine en Ukraine, ça allait être notamment les dizaines de millions de morts de la démence maoïste, et le génocide cambodgien et toutes les autres exterminations de l’Extrême-Orient à l’Ethiopie.

Hélas, le système communiste perdure, enserrant toujours dans son carcan près du tiers de la population de l’humanité. Vingt ans après le livre noir du communisme de Stéphane Courtois, j’ai donc tenté la gageure d’exposer le bilan de ses cent ans d’oppression et d’exterminations avec désormais bien plus de cent millions de massacrés. [...]"

par Michel Janva