Pour les acheter en ligne cliquez ici

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Pour les acheter en ligne cliquez ici

Georges FELTIN-TRACOL

Georges FELTIN-TRACOL

Europe Maxima cliquez ici

Jean Mabire (1927 – 2006) n’est pas un inconnu pour les auditeurs de Radio Courtoisie. Un mercredi soir au début des années 2000 dans le cadre du « Libre-Journal de Serge de Beketch » animé pour la circonstance par Bernard Lugan, Jean Mabire retraça son parcours au cours des trois heures d’émission.

Journaliste et écrivain, Jean Mabire fut souvent perçu pour ce qu’il n’était pas. Auteur d’une importante œuvre historique sur les unités, allemandes, françaises et européennes, de la Waffen SS, il passait pour germanophile alors qu’en bon Normand, il était surtout anglophile… Dans son roman fantastique, Les paras perdus, le comte Tancrède de Lisle qui « considérait l’annexion de la Normandie par Philippe Auguste en 1204 comme un simple brigandage militaire et ne reconnaissait pour souverain légitime que le roi d’Angleterre qui portait toujours officiellement le titre de duc de Normandie (Club France Loisirs, 1987, p. 23) », présente de nombreux traits de « Maît’Jean ».

Bien que né à Paris, Jean Mabire rencontre de nombreux érudits locaux et aime l’histoire normande, ses terroirs et son peuple. Dès 1949 paraît la revue régionaliste Viking. La Normandie était sa véritable patrie au point qu’il refusât toujours la carte nationale d’identité pour le passeport… Toutefois, à l’instar de son écrivain favori, Pierre Drieu La Rochelle, à qui il consacra son premier livre, Drieu parmi nous (1963), Jean Mabire se sent très tôt pleinement européen. Après son rappel en Algérie où il pourchassa le fellagha à la frontière tunisienne, il souhaite « profiter de la défaite de l’Algérie française pour engager les survivants de cette aventure sur la voie de la France européenne (La torche et le glaive. L’écrivain, la politique et l’espérance, Éditions Libres Opinions, 1994, p. 13) ». En juillet 1965, il fit paraître dans la revue de Maurice Bardèche, Défense de l’Occident, un détonnant « De l’Algérie algérienne à l’Europe européenne ».

Il assume à partir de juin 1965 la rédaction en chef d’Europe Action. Un an plus tard, il sort aux Éditions Saint-Just, un recueil d’articles politiques : L’écrivain, la politique et l’espérance, préfacé par Fabrice Laroche (alias Alain de Benoist), et réédité en 1994 dans une version augmentée et sous un nouveau titre, La torche et le glaive. La préface de 1994 souligne que « l’Europe […] ne pouvait être que celle des régions ou, mieux encore, celle des peuples (p. 14) ». Proche du Mouvement Normand, cofondateur du GRECE et contributeur de nombreux articles littéraires pour la revue Éléments, Jean Mabire milite un temps au Parti fédéraliste européen qui présenta à la présidentielle de 1974 Guy Héraud. Président d’honneur du mouvement Terre et Peuple de Pierre Vial, il dresse jusqu’à sa disparition en 2006 le portrait de grands éveilleurs de peuples (le Provençal Frédéric Mistral, le chanteur kabyle Lounès Matoub, l’Irlandais Patrick Pearse…) dans les numéros trimestriels de la revue éponyme.

Ami personnel de Jean-Marie Le Pen connu sur les bancs de l’université, Jean Mabire offre à National Hebdo des « Libres propos » de septembre 1990 (et non fin 1980 comme on le lit sur sa fiche du détestable Wikipedia) à mai 1991. Il doit cependant les arrêter parce que des lecteurs et des responsables frontistes n’apprécient guère sa satisfaction de voir le gouvernement socialiste de 1991reconnaître la réalité du peuple corse. Il bifurque alors vers la littérature et entreprend les fameux Que lire ?, véritable encyclopédie de poche biographique d’écrivains français et européens.

Encyclopédiste, Jean Mabire l’était assurément. Outre la Normandie et l’histoire contemporaine, il romança entre autres l’incroyable vie du baron von Ungern-Sternberg, relata L’Été rouge de Pékin où s’unirent Européens et Américains du Nord confrontés au soulèvement des Boxers chinois en 1900, s’intéressa à la mer et aux marins (le navigateur Halvard Mabire est son fils), vanta un paganisme serein et enraciné et célébra le socialisme. « Je suis socialiste et […] serai toujours solidaire du monde du travail contre le monde de l’argent. Toujours dans le camp des mineurs en grève et jamais dans celui de la haute banque et de l’industrie lourde. […] Nous savons qu’il n’y aura jamais d’accord possible entre le travailleur et l’exploiteur, entre la ménagère et le parasite, entre les hommes qui peinent et entre les hommes qui s’enrichissent de leur peine. Proudhon le savait avant Marx, et Sorel nous le disait mieux que Marx (La torche et le glaive, op. cit., p. 78). »

Quelques scribouillards universitaires l’accusèrent d’avoir réactivé le néo-fascisme en Europe. Or, dès 1964, il traitait de « L’impasse fasciste ». « Je ne suis pas fasciste, écrit-il, car le fascisme n’a pas réussi à surmonter ses contradictions internes et a échoué dans sa double ambition d’accomplir la révolution socialiste et d’unifier le continent européen. […] Finalement le fascisme n’a été ni socialiste ni européen (La torche et le glaive, op. cit., pp. 77 – 78). » Jean Mabire a en revanche toujours soutenu une « nouvelle Europe unifiée et fédéraliste [qui] verra la constitution d’une armée unique et d’une économie commune, elle réalisera l’intégration totale de tous les problèmes continentaux. Mais en même temps elle devra proclamer le respect absolu des cultures originales, des traditions populaires ou des langues minoritaires. Les États-Unis d’Europe verront naître ou renaître un État basque, un État breton, un État croate ou un État ukrainien (La torche et le glaive, op. cit., p. 81) ». Jean Mabire était plus qu’un formidable visionnaire, il fut lui aussi un formidable éveilleur de la longue mémoire albo-européenne.

Au revoir et dans quatre semaine !

• Chronique n°8, « Les grandes figures identitaires européennes », lue le 15 août 2017 à Radio-Courtoisie au « Libre-Journal des Européens » de Thomas Ferrier.

A propos de Jean Mabire :

Lire le n°9 des Cahiers d'Histoire du nationalisme qui lui est consacré :

Le commander en ligne cliquez ici

Bulletin de commande cliquez là

Par Louis-Joseph Delanglade

Il n’est pas anodin qu’à peine en charge du 7/9 de France Inter, M. Demorand, en bon journaliste-militant gaucho-bobo, ait cru bon, mardi 29, de faire écho à une tribune de M. Tin parue le même jour dans Libération, journal proche de la mouvance ultra-gauche dont lui-même assura la direction de 2011 à 2014. Sous un titre racoleur et provocateur (« Vos héros sont parfois nos bourreaux »), leprésident du rac(ial)iste CRAN (1) réclame que la France se mette à l’unisson de l’Amérique du Nord en faisant disparaître les noms et les statues de tous ceux qui sont suspects d’esclavagisme - le principal accusé-condamné-exécuté par cet avatar néo-stalinien devant être Colbert.

Si M. Tin et son association peuvent compter sur la complicité active de certains médias, il faut savoir qu’ils prospèrent grâce aux subventions publiques, le prétendu « antiracisme » constituant un fonds de commerce des plus juteux. Sur le personnage Tin, sa haine manifeste de la France, son militantisme racialiste pour ne pas dire raciste, nous renvoyons nos lecteurs à un « lundi » de 2013, M. Tin réclamant à l’époque le remboursement par la France à Haïti de seize milliards d’euros qui auraient été indûment perçus pour l’affranchissement des esclaves (2).

Aujourd’hui, M. Tin cherche à profiter de la vague de repentance mémorielle qui sévit, notamment aux Etats-Unis et au Canada, le maire de New York étant allé jusqu’à envisager de faire disparaître la statue de Christophe Colomb jugée « offensante » pour les Amérindiens. M. Bock-Côté, connu et apprécié de nos lecteurs, a analysé et évalué avec la plus grande pertinence cette « manifestation de fanatisme idéologique s'alimentant à l'imaginaire du multiculturalisme le plus radical, qui prétend démystifier la société occidentale et révéler les nombreuses oppressions sur lesquelles elle se serait construite » (3).

Mais pourquoi faire l’honneur à M. Tin d’entrer dans un débat impossible ? Tenons-nous-en au bon sens le plus élémentaire. Il reproche à Colbert d’avoir élaboré la première version du fameux Code noir, « Recueil d’édits, déclarations et arrêts concernant les esclaves nègres de l’Amérique ». M. Tin, dont l’honnêteté intellectuelle semble ici douteuse, omet de préciser que Colbert a fait ce travail à la demande du roi Louis XIV qui, il en avait seul le pouvoir, promulguera leditCode en 1685. Louis-Georges (c’est le prénom de M. Tin) contre Louis XIV, dit Louis le Grand (grand « en tout », selon Pierre Puget) ? On aura la charité de comprendre que M. Tin ait refusé le combat. Il aurait alors dû, en toute cohérence, tel l’ineffable M. Aphatie (4), demander que soit rasé le château de Versailles. Ridicule, n’est-ce pas ?

(1) Conseil représentatif des associations noires de France.

(2) Louis-Joseph Delanglade, « Tintin aux Antilles », Lafautearousseau, 13 mai 2013.

(3) Mathieu Bock-Côté, « La chasse aux statues ou le nouveau délire pénitentiel de l’Occident », Figaro Vox, 29 août 2017.

(4) Jean-Michel Aphatie, journaliste (tendance gaucho-bobo bien évidemment), déclare le 9 novembre 2016 sur le plateau de Public Sénat : « Moi, si un jour je suis élu président de la République, savez-vous quelle est la première mesure que je prendrais ? Je raserais le château de Versailles. Ce serait ma mesure numéro un pour que nous n’allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France, devenons réalistes ! »

En savoir plus cliquez ici

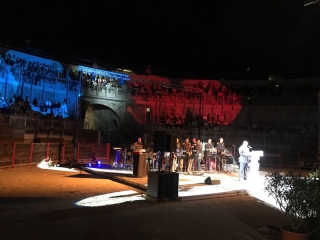

A l'occasion de la célébration des combats de Bazeilles, fête des Troupes de Marine, dans les arènes de Fréjus vendredi 31 août au soir, David Rachline, sénateur-maire de la ville, a prononcé un discours devant les autorités politiques et militaires, discours vivement applaudi par le public. En voici de larges extraits :

"Soldats de l’infanterie de Marine, Soldats de France,

"Soldats de l’infanterie de Marine, Soldats de France,

Fréjus est cette année encore honorée de vous accueillir entre ses murs romains ! Vous les officiers, sous-officiers, les caporaux, les marsouins et les bigors ; vous qui héritez, 147 ans après, de la gloire éternelle d’une division mythique et héroïque. Vous les héritiers de la Division bleue, la division Marine, qui ardeur au cœur et courage à la baïonnette, a tenu à 1 contre 10 la ligne que la patrie lui avait demandé de tenir.

Je vois ici des soldats, des hommes solides, des frères d’armes qui du Mali à l’Afghanistan, du Kosovo aux rues de nos villes françaises, assurent et assument les missions qui sont les leurs. Protéger et servir, croche et tient ! Dans les déserts du Mali, dans les montagnes afghanes, au bord des routes kosovares ou en faction devant nos églises et nos monuments, vous démontrez au quotidien votre immense dignité et votre infaillible courage.

Vous avez appris à prendre exemple sur ceux qui sont passés avant vous dans cet uniforme sacré. Vous avez appris les exploits du fier commandant Arsène Lambert et de ses hommes qui défendront leurs positions à Bazeilles jusqu’aux dernières cartouches, jusqu’aux derniers souffles ! Vous avez appris le martyr des soldats de Verdun, vous avez entendu le cri des héros du Chemin des Dames, vous avez perçu la hargne des engagés en Indochine, vous avez su le courage de nos hommes en Algérie Française, vous avez vu tombé pour la France vos camarades, vos frères d’armes.

Vous avez vécu ce que peu d’hommes vivent, vous les sentinelles de la Mère Patrie désormais attaquée jusque dans sa chair par la barbarie ignoble et lâche de la vermine islamiste ! En patrouille ou en faction dans nos rues, vous assurez désormais la défense de nos familles, de nos enfants et de nos valeurs.

Car la France est en guerre… Pas la même guerre qu’en 1870 lors des combats de Bazeilles mais elle est bel et bien en guerre.

Nous, de là où nous sommes, élus de la République, citoyen français, nous vous voyons, nous vous saluons, nous vous rendons un hommage sincère et nécessaire. Nous vous voyons marcher côte à côte, dormir les uns contre les autres comme le furent avant vous ceux qui étaient entassés, dans tant de boue, de sang et de larmes.

A Bazeilles, dans les tranchées de la Somme et de la Marne, dans les rizières de Dien Bien Phu, dans les rues de notre capitale, de Nice, de Saint-Étienne du Rouvray, de Magnanville, de Levallois Perret… Il pleuvait au dehors, et au dedans, la nuit était dangereuse, grise et rouge, les étoiles couvertes de larmes et d’obus. Et accotés les uns aux autres, les frères d’armes prennent leur tour de garde pour veiller sur la Nation, ils tirent pour protéger nos enfants.

Plus que jamais, la France a confiance en son armée, Fréjus a confiance en ses troupes de marine, les Français ont confiance en nos soldats.

147 ans après, dans un contexte national et international totalement différent, les combats de Bazeilles résonnent plus fort que jamais ! Les combats qui ont fait notre nation résonnent plus fort que jamais, autant de grandes victoires et de défaites glorieuses :

Que serait la France sans son indomptable armée de Terre, sans sa fière marine, sans son honorable armée de l’air ? Que serait la France sans son roi fondateur, Clovis et ses guerriers francs ? Que serait la France sans Charles Martel abattant l’envahisseur mahométan à Poitiers ? Que serait la France sans Saint-Louis, le roi croisé, juste parmi les justes, combattant parmi ses hommes, dînant aux côtes des plus humbles ? Que serait la France sans tous ses rois et ses héros anonymes qui ont de tout temps coopérer et combattu pour un bien commun inestimable qui se nomme « Patrie ».

Des entrailles de la France sont sorties les plus belles épopées jamais racontées par l’Histoire !

Des entrailles de notre armée sont issues les plus belles légendes héroïques : Jean Bart et Surcouf, précurseurs de notre Marine victorieuse, René Fonck et Guynemer, les as de notre aviation ou encore Turenne, Condé, Bigeard, Foch, Gallieni, Lyautey… Tous ces noms résonnent pour l’éternité et constituent le plus bel héritage qu’il soit pour former nos générations futures, pour enseigner notre art militaire et notre savoir faire séculier, pour tracer une route sure et fière pour l’avenir de la Maison France.

Fort de cet héritage et parce que ce soir nous honorons encore et toujours nos troupes de marine, nos héros de Bazeilles, nous devons ensemble retrouver cet esprit de loyauté infaillible, cet esprit de communion nationale.

Fort de cet héritage et parce que ce soir nous honorons encore et toujours nos troupes de marine, nos héros de Bazeilles, nous devons ensemble retrouver cet esprit de loyauté infaillible, cet esprit de communion nationale.

Bazeilles n’est pas seulement le récit du sacrifice ultime et de la belle mort… Bazeilles c’est une page du roman national français ; ce sont des lignes de sang versé qui racontent comment des français, debout les armes à la main ont résisté jusqu’à la mort pour défendre l’honneur de la France.

C’est l’histoire de 2655 fils de France tombés au champ d’honneur ; 2655 officiers de carrière, paysans, commerçants, engagés et volontaires tombés au seuil d’une maison, car ici était la Porte de la France et ici… personne ne passe !

L’esprit de Bazeilles, c’est une Nation attaquée, meurtrie, bafouée qui se relève au cri de Vive la France ! L’esprit de Bazeilles retentit et doit retentir à chaque période de doute et d’obscurité qui recouvre la France.

Cet esprit s’est insufflé dans les cœurs des poilus, des résistants mais pas seulement, il était déjà là, inconscient, mais bien prégnant dans le cœur des Du Guesclin, des Jeanne d’Arc, des Bayard ou encore des soldats de Vendée, des grognards de la Vieille garde ou des chevaliers de l’Ost royal !

Les marsouins et les bigors, gradés ou non, ont cet héritage dans le sang et dans le cœur. Ils se rappellent de leurs glorieux aïeux de Bazeilles : brulés vifs, fauchés par les balles ennemis, amputés par les obus prussiens, suffoquant dans la fumée noire de la mort et pourtant toujours debout au nom de l’honneur et du courage pour défendre coûte que coûte et vaille que vaille la Mère Patrie en danger ! Aucun n’a renoncé dans la nuit chaude du 31 aout, aucun n’a abandonné dans le petit matin du 1er septembre. Tous ensemble, frères d’armes, pères, maris, frères et fils de France ne cèdent pas (...) Faisant écho sans le savoir à la barbarie de l’Islamisme qui frappe désormais aveuglément la France et ses citoyens (...)

Ainsi, les combats de Bazeilles ont révélé les héros, sacrifiés sur l’autel du patriotisme, ils reposent à jamais au panthéon des braves, de ceux qui ont fait le choix un jour de défendre jusqu’à la mort, l’éternité de la France.L’éternité de la France, voilà notre projet à tous : citoyens, élus, soldats, officiers ! Sa grandeur, son témoignage, sa gloire.

Ce projet passe par plus de volonté, de loyauté, de courage et de coopération.

Plus de volonté pour rendre hommage à ceux qui nous ont précédé, plus de loyauté envers notre histoire deux fois millénaire, plus de courage pour défendre nos valeurs immuables et plus de coopération pour aider les nations et les peuples qui nous entourent et qui partagent les mêmes objectifs.

Les aider chez eux et non accueillir les misères et les reproches,

Les former chez eux et non se repentir de ce que nous sommes,

Les respecter et les entendre et non les reléguer à des aspects économiques ou sociaux !

Entendons la voix de nos aïeux, de ceux qui nous ont fait, de ceux qui nous ont légué les vastes bocages normands, les garrigues de Provence, les côtes insubmersibles de Bretagne, les forets landaises, les contreforts du Jura, les plaines de Bourgogne, les cimes des Alpes ou les iles de Polynésie !

Entendons le souvenir du soldat inconnu, le souvenir de cette flamme ardente sans cesse ranimée. Entendons les tirs et les coups de Bazeilles, ce sont les bruits et les râles de la France éternelle. Celle qui ne concède pas, celle qui mène les autres, celle qui ne se laisse pas faire, celle qui hisse 2000 ans d’ordre romain, de bonté chrétienne, d’immenses rois et de victoires glorieuses aux cimes de la pensée !

Compagnons inconnus, vieux frères d’armes, chers visages forgés par la sueur et le sang, vous êtes les héros de toute une Nation, une nation libre et fière… qui prie pour vous.

Gloire et honneur aux troupes de marine, Gloire et honneur aux soldats de France : Debout les morts, croche et tient"

Et Au nom de Dieu, vive la Coloniale !!!

par Philippe Carhon