international - Page 1101

-

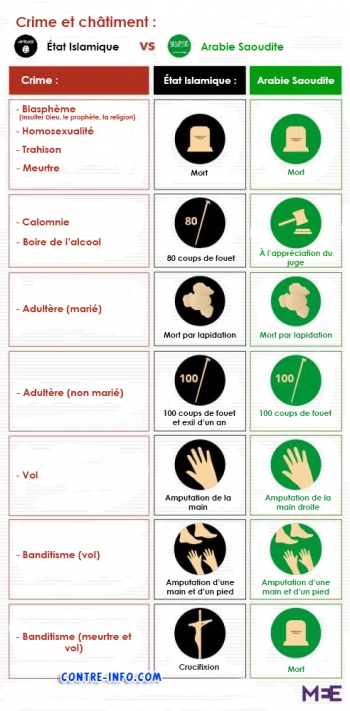

Etat Islamique et Arabie saoudite : quelques différences…

-

La souveraineté contre le terrorisme ? par Alexandre Latsa

Les émotions et la compassion pour toutes les victimes sont aux antipodes du pragmatisme froid et sans idéologie qui serait souhaitable pour faire face à la situation actuelle.

Dans mon précédent texte, qui exposait quelques réflexions à chaud sur la « France Charlie Hebdo », j’ai esquissé un concept qui me semble fondamental pour expliquer la situation, critique à plusieurs titres, que connaît notre beau pays, la France. Ce concept est celui du vide politique et de l’effondrement conséquent de l’autorité de l’État.

Cet effondrement de l’autorité de l’État nous été vendu comme un processus logique, cohérent, moderne et inévitable, s’inscrivant dans une forme d’évolution de la démocratie libérale et pacifique. Ainsi, l’avenir consisterait à transformer nos nations développées en simples territoires sans frontières, en zones de commerces ou même en hôtels.

Au cours des années 90 et 2000, l’intégration supranationale et la « bruxellisation » généralisée ont accentué ce processus de limitation des prérogatives de l’État puisque, du moins c’est ce que l’on nous disait : « ON » s’occupait désormais de tout à un niveau supérieur, supranational. En ce début 2015, on se rend compte à quel point notre élite politique « bruxellophile » a fait preuve de légèreté.

-

Documentaire « Au-delà d'Internet : Tor et Darknet » (1/4)

-

Grande Bretagne : la traite des adolescentes blanches à ciel ouvert !

Courant août dernier, une enquête du Times révélait que pendant 16 ans, de 1997 à 2013, 1400 jeunes filles blanches, souvent des mineures, ont servi d’esclaves sexuelles à des bandes appartenant à la communauté pakistanaise de Rotherham, une cité du Yorkshire.

Des centaines de nouveaux cas ont été rapportés depuis, comme l’a révélé hier un article d’un média en ligne britannique. « Ils sont intouchables » déplore l’une des victimes…

Pendant ces 16 années, les viols de Rotherham avaient déjà été volontairement étouffés par la police et les services sociaux de la ville, qui craignaient de passer pour racistes. Comme le note le rapport de police qui a finalement révélé l’affaire« Les victimes sont en quasi-totalité des enfants britanniques, blancs. Quant aux auteurs, ils appartiennent à des communautés ethniques minoritaires ». Et le rapport de poursuivre : « Les membres des équipes d’investigation sont très souvent réticents à préciser les origines ethniques des auteurs, de peur de passer pour racistes ».Autrement dit, mieux valait laisser des adolescentes, parfois des enfants, être, comme on le lit dans le rapport, « victimes de viols collectifs, enlevés, battus et intimidés », plutôt que de risquer d’être catalogués de racistes…

Rotherham n’est pas la seule agglomération de Grande Bretagne concernée. A Bradford, les forces de l’ordre n’ont pas osé arrêter les membres d’un réseau ethnique de proxénètes qui prostituait des adolescentes blanches, par crainte de provoquer des violences raciales et de perturber ainsi la campagne électorale locale. Entre 2008 et 2009, à Rochdale, près de Manchester, 47 jeunes Anglaises de souche, âgées de 13 à 15 ans, ont été violées et obligées de se prostituer par des gangs composé de huit Pakistanais et d’un Afghan. En 2008, une des victimes avait dénoncé ses tortionnaires à la police, qui a délibérément ignoré son témoignage. Pour l’ancienne députée travailliste Ann Cryer, les autorités étaient, là aussi, pétrifiées à l’idée d’être accusées de racisme.

Mais il semble qu’on vienne de franchir un degré de plus dans la servitude

Selon un article de l’édition en ligne du média britannique Sky News, publié avant-hier, c’est en toute impunité que les violeurs ethniques poursuivent leurs activités criminelles. Une des victimes, gardant naturellement l’anonymat, constate que ses agresseurs continuent à « cibler » des jeunes filles, sans être le moins du monde inquiétés par la police. « C’est encore pire à présent, affirme-t-elle, parce que, maintenant, ils ne se cachent plus (…) Il sont devenus intouchables ». La dhimmitude des Européens, c’est maintenant…

-

Une femme survit miraculeusement à une lapidation organisée par l’Etat Islamique

Une femme syrienne condamnée pour adultère par le tribunal de l’Etat islamique, a miraculeusement survécu à une lapidation.

La femme avait été condamnée à mort par lapidation par le tribunal de la charia de Raqqa. Des pierres ont été lancées sur elle jusqu’à ce qu’on pense qu’elle était morte. Mais la femme a survécu contre toute attente.

Au bout d’un certain temps, la femme a fini par se relever. Un djihadiste a voulu l’achever. Mais le tribunal islamique l’en a empêché, considérant que Dieu n’avait pas voulu qu’elle meure.

-

Proche-Orient, ces catholiques persécutés

C'est le dernier numéro hors-série de l'Homme Nouveau, de 68 pages, comprenant notamment des entretiens avec les évêques orientaux :

Mgr Youssef-Thomas Mirkis, archevêque de l'Église chaldéenne de Kirkouk et Souleïmaniyé (Irak)

- Mgr Michel Youssef Chafik, recteur de la Mission copte-catholique de Paris

- sa Béatitude ignace Joseph III Youman, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient de l'Église syro-catholique

- Mgr Nasser Gemayel, évêque de l'éparchie maronite Notre-Dame du Liban à Paris et visiteur apostolique des maronites en Europe

- Mgr Jean Teyrouzian, éparche des Arméniens-catholiques de France

- sa Béatitude Grégoire III Laham, patriarche d'Antioche et de tout l'Orient, d'Alexandrie et de Jérusalem de l'Église grecque-melkite

- sa Béatitude Fouad Twal, patriarche latin de Jérusalem

Philippe Maxence, directeur de l'Homme Nouveau, explique :

Lien permanent Catégories : actualité, géopolitique, insécurité, international, religion 0 commentaire -

TVL journal du 30-01-2015

-

La Voix de la Russie devient Sputnik

"L'agence d'information multimédia Sputnik lance son portail d'information en français. Le nouveau site accessible à l'adressefr.sputniknews.com a pour mission de présenter au public français des avis diversifiés sur les dossiers internationaux du moment. Reflétant l'image d'un monde multipolaire, les sites de Sputnik sont destinés à un public désireux de confronter différents points de vue alternatifs. Son site en français complétera l’éventail des ressources d'information de Sputnik en anglais, en allemand, en espagnol, en chinois, en turc, en kirghize et en abkhaze."

Sur ce nouveau site, à lire notamment un entretien avec Hubert Védrine.

-

Mgr Reig Pla accuse le Nouvel Ordre mondial de promouvoir l'avortement et l'idéologie du genre

Cette dénonciation de la culture de mort dans son ensemble, et de ceux qui la fomentent et la servent, a paru sur Infocatolica. Mgr Reig Pla est coutumier de la parole claire et de la dénonciation sans compromissions. Il explique pourquoi Rajoy et l'Espagne ont renoncé à revenir même timidement sur le « droit à l'avortement », et pourquoi ils iront toujours plus loin pour promouvoir l'homosexualité et la « culture » LGBT. Je vous propose ici ma traduction de ce texte revigorant.Il y a quelques jours l'Eglise célébrait la solennité de l'Immaculée Conception de la Bienheureuse Vierge Marie, patronne de l'Espagne. Dimanche prochain, en pleine Nativité, nous célébrerons la fête de la Sainte Famille et nous nous souviendrons également de la fête des Saints Innocents. A cette occasion me sont revenus en mémoire les belles paroles du saint pape Jean XXIII à notre patrie en 1960, que je transcrirai par la suite. Ce message du bon pape m'a fait penser à l'énorme multitude d'Espagnols, et des autres fils de nos nations soeurs, qui le 22 novembre dernier élevaient la voix pour demander la fin du grand massacre des enfants innocents à naître qui se produit depuis deux décennies en Espagne et dans le monde. Dans le respect de tous et par amour pour chacun, je crois qu’il est nécessaire, non seulement de décrire la réalité, mais aussi d'analyser les causes de ce qui se produit. Ce sera la seule façon possible de proposer des solutions vraies, et non seulement de poser des pansements pour maîtriser les symptômes d'une pensée débile, qui est comme une maladie et qui rabaisse le niveau éthique général de telle sorte qu’au nom d’un faux concept de tolérance on finisse par persécuter tout ceux qui défendent la vérité sur l'homme et ses conséquences éthiques (cf pape François, 20-6-2014).L’histoire que raconte la BibleLe livre de la Genèse (25, 19-34) raconte comment Esaü a vendu son droit d’aînesse pour un plat de lentilles, à son frère jumeau Jacob. L’aînesse entraînait certains droits, et surtout, de la part du père, la transmission d’une bénédiction spéciale et de promesses (GN 28, 13 et ss.). Analogiquement, cette histoire s’est répétée une infinité de fois au long de siècles, tant pour ce qui concerne les personnes que pour les institutions et les nations.Un fait récentRécemment le président du gouvernement espagnol et du Partido Popular a retiré la réforme de la loi de l’avortement qui prétendait « limiter » quantitativement l’horrifique saignée des « enfants assassinés avant de naître » (pape François, 25-11-2014), certainement un crime abominable (Concile Vatican II, Gaudium et Spes, 51), un holocauste continu de vies humaines innocentes (saint Jean-Paul II, 29-12-1997). Sur tout cela je me suis déjà exprimé dans un message du 24 septembre dernier : « Appeler les choses par leur nom. Une véritable tâche pour les catholiques. » Mais quels sont les véritables motifs de ce retrait ? -

Puissant clip du chanteur vedette australien, Ramos Jakob, sur la tragédie des Chrétiens d’Irak: « Under fire »

Under fire – Sous le feu

Élu « vedette de l’année » 2013 en Australie, Ramos Jakob est d’origine chrétienne assyrienne d’Irak. Il chante la tragédie des chrétiens d’Irak, dans une puissante mise en scène. Il est l’auteur des paroles de sa chanson Under Fire, signalée sur l’Observatoire de la christianophobie. Son clip est en ligne depuis le 22 janvier de cette année, alors que la tragédie vécue par ce peuple n’intéresse plus grand monde.

Les communautés chrétiennes assyro-chaldéennes en Australie, comptent plus de 60 000 personnes. Le chanteur a su combiner la violence des danses guerrières rituelles aborigènes avec la violence subie par les chrétiens face à l’Etat islamique tout en dressant la Croix et arborant le célèbre signe par lequel les maisons assyriennes ont été marquées du « noun » qui les désigne à la vindicte islamique, que les danseurs de cette chorégraphie échevelée portent aussi sur le dos de leurs vareuses militaires.

Photo extraite du clip « Under fire »,

avec le « noun » sur les pancartes, cette lettre arabe qui désigne les chrétiens à la vindicte de l’Etat Islamique