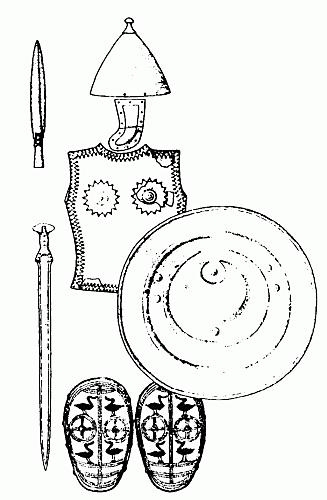

Armement de guerrier de l'Âge du Bronze danubien ou centre-européen, influencé de façon déterminante par la civilisation du Bronze nordique. Ces armes se retrouveront plus tard en Grèce et en Crète, ce qui prouve une migration de peuples selon l'axe Jutland / Panonnie / Grèce.

Il y a plusieurs décennies, presque un siècle déjà, que les Européens ont retiré de l'oubli les héros des temps vikings, leurs vieux dieux païens, leurs figures de dragons et autres forces sombres pour leur redonner vie. Le paganisme connaît un vrai revival. Mais avant que tout cela ne fût possible, il a fallu livré un rude combat pour la revalorisation intellectuelle des anciennes structures de la pensée indo-européenne et pour que soient redécouverts les principes sous-jacents des institutions de nos ancêtres lointains mais directs.