culture et histoire - Page 1022

-

Stratégie et dialectique

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

L'Europe des Celtes - De l'âge du bronze à l'âge du fer

-

Pierre Hillard Atlas du mondialisme 1/3

-

Littérature française - Lecture du "Journal" de Jules Renard (1906)

-

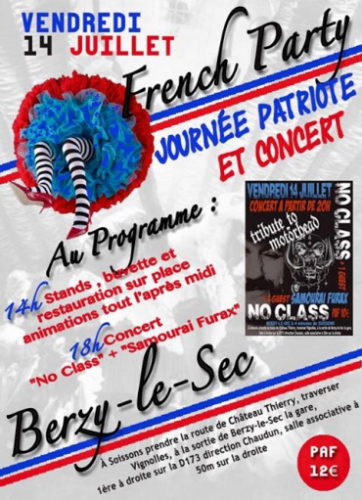

(rappel) Soissons (Berzy-le-Sec), vendredi 14 juillet, grande journée patriote "French Party"

Amis lecteurs de l'Aisne, de la région et d'ailleurs, venez nombreux. Nous serons heureux de vous retrouver sur le stand de Synthèse nationale...

-

L'Europe des Celtes - La vie quotidienne des Celtes

-

Littérature française - Spleen de Paris, "Les foules" de Baudelaire

-

L'Anjou dans la tourmente révolutionnaire : une résistance exemplaire

-

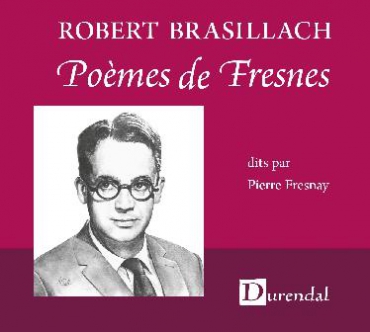

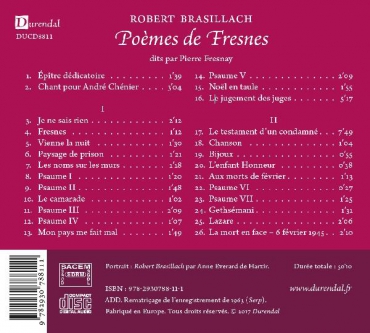

Rééditions des "Poèmes de Fresnes" de Robert Brasillach

En savoir plus, le commander en ligne cliquez là

-

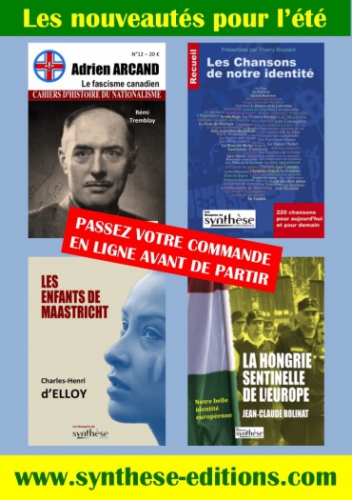

N'OUBLIEZ PAS DE COMMANDER NOS NOUVEAUX LIVRES POUR CET ÉTÉ

SYNTHÈSE ÉDITIONS CLIQUEZ ICI