culture et histoire - Page 1019

-

Archéologie interdite ( les questions qui dérangent ) - Les Chroniques d'Arcana #1

-

L'après-bac 2017 : le désastre du refus de la sélection.

Un communiqué du MNR :

En juillet 2017, nous apprenons que près de 90 000 jeunes diplômés du baccalauréat sont toujours à la recherche d'une inscription en faculté à la rentrée. Le système récolte ainsi les fruits amers du « 80 % d'une classe d'âge au bac » voulu par la gauche il y a une trentaine d'années, et jamais remis en cause par la « droite ». Comme ni le gouvernement, ni les syndicats étudiants ne veulent entendre parler de sélection, on voit mal comment la situation pourrait déboucher sur une amélioration. Il fut une époque -lointaine- ou le baccalauréat ouvrait effectivement la porte de l'enseignement supérieur, à ceux qui y aspiraient légitimement.

Actuellement, avec des taux de réussite de plus de 80 %, l'accès à l'enseignement supérieur pour tous les bacheliers est une tromperie, qui a de lourdes conséquences (négatives) sur leur vie à venir. Mais ni eux ni leur parents ne semblent en avoir conscience, obnubilés qu'ils sont par un diplôme qui ne signifie plus grand-chose, et qui ne leur assurera pas un avenir professionnel.En réalité, il faudrait rétablir la sélection à tous les niveaux, à commencer par l'entrée en sixième, et arrêter les surnotations visant à obtenir des statistiques apparemment meilleures.

Avec tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de notre pays, travaillons à ce que nos responsables aient le courage de reconnaître que la seule voie de salut pour l'enseignement réside dans le retour à la sélection. -

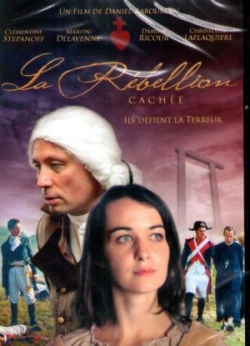

La Rébellion Cachée enfin en DVD

Avec La Rébellion cachée, le réalisateur Daniel Rabourdin réussit un tour de force audiovisuel. L'oeuvre combine documentaire visionnaire et saga familiale avec amour perdu, batailles rangées et résistance spirituelle sous le règne de la Terreur.

Avec La Rébellion cachée, le réalisateur Daniel Rabourdin réussit un tour de force audiovisuel. L'oeuvre combine documentaire visionnaire et saga familiale avec amour perdu, batailles rangées et résistance spirituelle sous le règne de la Terreur.Le docu-film dépeint un cataclysme dont toutes les forces victorieuses sont désormais au pouvoir dans le monde. Plus encore : l'oeuvre met en scène les architectes du premier génocide de l'histoire moderne.

La Rébellion cachée est une réalisation inattendue qui provoque l'espoir en ces temps de persécution des chrétiens, de la famille. Qui regarde La Rébellion cachée découvre l'héroïsme de gens ordinaires qui sacrifient leur vie pour le ciel…

-

Le mur paien, une énigme archéologique

-

Pour en finir avec les mensonges : Les prisonniers de la Bastille...

Le 14 juillet, une date choisie comme fête nationale par la République française, commémorant, même si c'est indirectement1, la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 ; on pourrait d'ailleurs discuter de la validité de ce choix2. Autour d'un événement parmi d'autres qui marquent les débuts de la Révolution, toute une légende s'est progressivement construite, dans laquelle il n'est pas toujours si aisé de démêler le vrai du faux. La Bastille serait ainsi le symbole de l'absolutisme et de l'arbitraire monarchique, comme nous l'avons tous appris à l'école depuis notre plus jeune âge ; avec des captifs par dizaines retenus dans des cachots sordides et des conditions épouvantables. La réalité historique est toute autre, et cette prison d'Etat n'a finalement accueilli que bien peu de prisonniers, et encore pas dans les conditions que l'on a évoquées par la suite3. C'est précisément aux derniers de ces prisonniers que cet article va plus particulièrement s'intéresser. De grands noms ont été au cours de l'histoire " embastillés ", selon l'expression consacrée4. Mais qui étaient ceux de ces prisonniers que l'émeute libéra le 14 juillet 1789 ?

Lorsque la foule parisienne se lance à l'assaut de la vieille forteresse médiévale, celle-ci ne compte à vrai dire plus que sept prisonniers, dont les cellules ne sont même pas fermées. Le marquis de Launay, gouverneur de la Bastille, les laisse aller à leur guise. Louis XVI et son ministre prévoyaient d'ailleurs la fermeture de cette prison devenue superflue5, depuis que des restrictions avaient été émises sur les fameuses lettres de cachet6 qui ont tant alimenté l'imaginaire collectif.

Parmi ces sept derniers pensionnaires de la Bastille, quatre sont de simples escrocs, qui ont été condamnés à la prison pour avoir falsifié des lettres de change. Emprisonnés depuis janvier 1787, ils se nomment Jean Antoine Pujade, Bernard Laroche, Jean Béchade et Jean La Corrège. Le Parlement de Paris avait en effet dans sa juridiction le pouvoir de condamner à l'embastillement certains délinquants. Rien à voir donc, les concernant, avec l'arbitraire royal. Ils ne goûteront d'ailleurs pas très longtemps à cette liberté, puisqu'ils sont repris et à nouveau incarcérés quelques jours plus tard.

Celui qui, à l'été 1789, a sans doute passé le plus de temps à la Bastille est un certain Auguste Tavernier, qui aurait été complice de la tentative d'assassinat contre Louis XV par Damiens, en 1757. Souvenez-vous, Damiens est le dernier en France à avoir été condamné à l'atroce supplice de l'écartèlement. Louis XV, qui avait fort bien compris qu'il ne s'agissait que de l'acte isolé d'un déséquilibré, aurait volontiers fait preuve de clémence à l'égard de Damiens ; mais c'est le Parlement de Paris qui exigea sa condamnation... Quant au présumé complice, il ne fut pas libéré en 1789, mais transféré vers Charenton7, où on internait alors les malades mentaux.

Les deux derniers sont des aristocrates, emprisonnés non pas selon le bon vouloir du roi, mais à la demande de leur propre famille8. Le premier est le comte Hubert de Solages9, embastillé à la demande de son père en 1784 pour ses " actes de débauche " dit la légende, mais " crimes atroces " et "action monstrueuse " disent les documents de l'époque, sans plus de précisions. Le second se nomme le comte de Whyte de Malleville, interné lui aussi à la demande de sa famille, semble-t-il en raison de sa démence. Tous deux ne seront pas non plus libérés, mais également transférés vers Charenton.Contrairement à une légende tenace, le célèbre marquis de Sade ne fut pas au nombre des prisonniers de la Bastille libérés en juillet 1789. Le gouverneur avait obtenu peu auparavant son transfert vers Charenton, dont il ne sera libéré qu'un peu plus tard ; il connaîtra par la suite les geôles de la Terreur en 1794, ne devra son salut qu'à la chute de Robespierre, puis sera à nouveau interné à Charenton en 1803...

Sur les sept derniers prisonniers de la célèbre Bastille, aucun ne recouvrera donc la liberté après le 14 juillet 1789. Aucun n'était condamné à vivre dans un cachot sinistre, à la grande surprise des émeutiers eux-mêmes. On inventa donc un autre personnage, le comte de Lorges, qui aurait été emprisonné depuis plus de trente ans dans un cachot sordide ; la foule l'aurait délivré et porté en triomphe : il n'en est rien, tout a été inventé pour alimenter la légende populaire.

Les noms de ces prisonniers sont dans la mémoire collective tombés dans l'oubli total, de même que les motivations réelles de l'insurrection ; l'histoire officielle a construit le mythe fondateur, l'imagination faisant le reste... Mais il n'était pas inintéressant, en ce jour, pour l'anecdote, de se souvenir un instant des derniers embastillés de France.Horizon d'Aton

Notes :

1- En principe, et on l'ignore souvent, le 14 juillet commémore la fête de la Fédération, qui eut lieu à Paris le 14 juillet 1790, symbolisant l'union du peuple français. Si la fête de la Fédération célèbre en 1790 le premier anniversaire de la prise de la Bastille, ce n'est que la IIIe République, en 1880, qui choisira cette date comme fête nationale. Pourtant, dans l'imaginaire collectif, c'est bien à la prise de la Bastille elle-même que la fête nationale est associée.

2- Entre temps, les historiens romantiques et ultra-républicains, comme Jules Michelet, ont habilement noirci le tableau et développé la légende de ce qui n'est au fond que l'un des événements des débuts de la Révolution ; on aurait très bien pu en choisir un autre, comme par exemple la proclamation de la République ( 21 septembre 1792 ). La prise de la Bastille n'était pas motivée, à l'été 1789, par la volonté d'abattre un symbole de la monarchie absolue. En réalité, la foule voulait tout simplement s'emparer de la poudre et des munitions que l'on disait contenues dans la forteresse, après avoir pillé les Invalides à la recherche d'armes. Comme toujours, l'histoire prend souvent la signification qu'on veut bien lui donner.

3- En réalité, la forteresse n'a jamais accueilli guère plus d'une quarantaine de prisonniers à la fois, puisque le nombre de cellules y était tout compte fait limité. C'était pour l'essentiel une prison dans laquelle on s'installait relativement confortablement pour peu qu'on en ait les moyens et dans laquelle on pouvait amener son mobilier et ses domestiques. Un peu comme le quartier de l'actuelle prison de la Santé destiné aux détenus qu'on ne saurait traiter comme le commun des mortels...

4- Parmi lesquels bien entendu Voltaire et Sade, mais aussi le maréchal-duc Louis de Richelieu, petit-neveu du célèbre cardinal qui avait transformé la Bastille en prison d'Etat... Sous Louis XVI, les plus célèbres prisonniers de la forteresse furent les acteurs de la fameuse " affaire du collier de la reine ", de 1785 à 1786, dans l'attente de leur procès : l'escroc Guiseppe Balsamo, dit comte de Cagliostro (finalement expulsé de France en 1786 ), Jeanne de la Motte-Valois ( elle sera par la suite emprisonnée à la Salpêtrière ) et le cardinal Louis de Rohan, Grand Aumônier de France ( acquitté, mais déchu de son office et exilé en province ).

5- Dès 1784, Necker, qui a fait fermer la prison du donjon de Vincennes, préconise également de fermer la Bastille et le roi y est a priori disposé. Cela explique d'ailleurs que certains prisonniers soient transférés en 1784 de Vincennes à la Bastille.

6- Les lettres de cachet ordonnant l'emprisonnement émanaient directement du roi, ou le plus souvent de ses ministres et représentants, et permettaient d'incarcérer une personne sans jugement ou dans l'attente de son jugement ; pour des faits certes politiques, mais il faut l'avouer le plus souvent pour des affaires de famille ou de moeurs. L'injustice des lettres de cachet réside plus dans le fait qu'elle permettait aux familles notables de se soustraire à la honte d'un procès, qu'à un véritable arbitraire royal.

7- Hospice destiné aux malades mentaux tenu par les frères de la Charité, créé au XVIIe s. et qui sera fermé en 1792, au moment de la dissolution des ordres religieux, et ré-ouvert en 1797 sous le Directoire.

8- C'était là une chose très courante ; comme nous le disions plus haut, cela permettait à certaines familles d'échapper à l'humiliation d'un procès. C'est ainsi que Mirabeau fut frappé d'une lettre de cachet à la demande de sa famille, de même que le marquis de Sade à la demande de sa belle-mère. Dans ce cas, c'était à la famille d'assurer les frais liés à l'incarcération.

9- En fait, Hubert de Solages est arrêté en 1765 en même temps que sa soeur, Pauline de Barrau, qu'il avait aidée à s'échapper de chez son époux ; ceci à la demande du père d'Hubert et Pauline, ainsi que du mari berné. Evadé de la prison lyonnaise dans laquelle il se trouve, le comte a été transféré en 1782 à Vincennes, puis en 1784 à la Bastille. Bien évidemment, la rumeur veut que le comte de Solages et sa soeur aient été coupables d'inceste... en réalité, comme souvent, des lettres de cachet obtenues dans le cadre d'une sombre histoire de famille bien née...Reproduction article : http://horizons-d-aton.over-blog.fr/article-33801115.html

-

Une praxis révolutionnaire et conservatrice est-elle encore possible ?

Par Jure Georges Vujic, écrivain franco-croate, avocat et géopoliticien ♦ Trop souvent on oublie que la reconduction au pouvoir du Système dominant et de la classe gouvernementale tient plus à l’internalisation et la reproduction des modes de pensée dominants au niveau social, culturel, sur le plan individuel comme sur le plan collectif.

On se souvient que la praxis, notion philosophique théorisée par Aristote dans l’Ethique à Nicomaque et qui initialement renvoyait à l’idée d’une pratique ou une action qui, transformant le sujet, a été plus tard reprise par les marxistes, par Antonio Gramsci et les situationnistes pour lesquels la philosophie de la praxis désignait la pratique qui se reconnaît elle-même par la théorie qui découle de son action, mais qui, de par sa fonction révolutionnaire, devait transformer les esprits.

Force est de constater que depuis Mai 68, le discours libertaro-marxiste a fait bon ménage avec le capitalisme libéral qui se traduit aujourd’hui par une praxis sociétale parfois schizophrène d’hyper-individualisme festif et de domination capitaliste marchande que l’on accepte comme une fatalité irréversible. Promouvoir une politique de gauche et des valeurs de droite, employer un discours à la fois révolutionnaire et conservateur impliquerait au préalable de reconnaître, en dépit des avancées les plus fines sur le plan social et politique, l’absence d’une praxis adéquate, susceptible de transformer les rapports sociaux, les façons de sentir, de penser. En effet, face à la praxis bien rodée du marché déstructurant du social, il faudra jeter les bases d’une praxis de restructuration des valeurs. D’autre part, on oublie souvent que la technique, les gadgets omniprésents dans notre société hightech constituent de puissants vecteurs d’individuation et de socialisation et trop souvent d’aliénation plus que les principes de l’éducation familiale et scolaire. Il s’agit ici de ce que Jean Francois Dufour appelle les percipiens (le principe de sentir), l’idée de forces mécaniques pesant sur notre pensée et notre entendement et qui préexistent et façonnent notre comportement, notre agir, notre praxis. Jean Baudrillard parle de « système des objets » pour rendre compte de cette mutation dans nos sociétés postmodernes du sens et du rȏle des objets de l’utilité vers la matérialité autonome (qui annule le symbolique), indéfiniment modulables et constituant un ensemble systémique cohérent de signes.

Notre rapport au monde se réduit le plus souvent au rapport aux objets quotidiens avec lesquels nous nouons une complicité profonde entre les investissements psychologiques, souvent induits et extorqués, et les impératifs sociaux de prestige, entre les mécanismes projectifs et le jeu complexe des modèles et des séries. Pier Paolo Pasolini parlait du vrai visage du fascisme qu’il voyait dans la société de consommation, mais non plus celle d’une mécanique d’exploitation extérieure à nous-mêmes, mais d’un système de pensée et de comportement internalisé par nos sens et notre mental.

Introduire une nouvelle praxis réellement révolutionnaire et non purement expérimentale sur le plan social et culturel suppose alors de dégager un nouveau sens du social, de produire de nouvelles formes de vivre-ensemble qui remettraient en cause de façon profonde la praxis dominante de la « valeur marché », le « fonctionnement » dont parle Gilbert Simondon, qui réside, non plus dans l’usage, mais « dans sa dimension anthropologique », dans le marché en tant que valeur et mode de reproduction des rapports sociaux.

Même si les résultats des dernières élections parlementaires et présidentielles dans de nombreux pays européens confirment la poussée de mouvements anti-Système populistes de gauche comme de droite, on est loin d’une remise en cause générale et massive du Système libéral marchand dominant, susceptible de menacer l’ordre établi. Le conditionnement médiatique, la manipulation mentale et politique des masses semblent encore marcher à merveille en tant que mécanique à discréditer et à démoniser les alternatives politiques potentielles. La victoire de Macron en France, qui l’opposait au second tour de la présidentielle à Marine Le Pen, en est une parfaite illustration. L’abrutissement politico-médiatique et la production de la peur sociale principalement dans les classes moyennes déclassées permet encore de reproduire les schémas de domination et de gouvernance oligarchique. On se rappellera à ce titre du Prince de Machiavel qui renvoie à l’emploi de la ruse, de la fraude et de la corruption, les armes de la ruse du «renard », afin d’empêcher la violence de masse et les soulèvements révolutionnaires, un softpower qui constitue le moyen de domination principal de la classe gouvernante.

Pourtant ce constat d’échec nous permet de nous interroger sur l’avenir du discours anti-Système qui articule à raison le fossé grandissant qui se creuse entre l’oligarchie et le peuple, et plus précisément sur la question de l’existence et l’efficacité d’une praxis réellement révolutionnaire et son adéquation avec ce que l’on peut appeler les valeurs, le discours, le narratif conservateur. Car si une infime minorité se reconnaît dans le discours et les valeurs anti-Système, lesquelles circulent par les réseaux d’informations alternatifs, on est encore loin de l’assentiment de larges masses de citoyens qui baignent dans le breuvage quotidien des médias officiels et se contentent très bien de ce déni de vérité. « L’esprit » d’une époque dépend de l’ensemble de ses faits sociaux, y compris le développement technique. Dans ce sens, les objets techniques qui s’autonomisent de plus en plus portent avec eux un impact considérable sur la manière dont nous nous représentons le monde, même des notions très abstraites comme le temps ou l’espace. Bien sûr, le rȏle des idées et le combat des idées tiennent encore une place importante dans la transformation des esprits, mais le changement de paradigme dans la praxis sociale comme cela été le cas pour le rȏle de la technique dans les révolutions scientifiques étudiées par T. Kuhn (dans La Structure des révolutions scientifiques) sera déterminant.

Le mérite de Kuhn a été celui de développer la thèse selon laquelle une science progresse de manière fondamentalement discontinue, c’est-à-dire non par accumulation mais par ruptures. Ces ruptures, appelées révolutions scientifiques, sont selon Kuhn analogues à un renversement des représentations (ce que les psychologues de la perception appellent un gestalt switch). Appliqué à la sphère sociale et politique, ce renversement des valeurs, qui correspondrait à une rupture épistémologique de paradigmes, aboutirait donc à l’issue de cette crise de légitimation à l’avènement d’un nouveau paradigme de système de valeurs. Pourtant, nul ne sait à quel moment, dans quelle situation de crise survient ce facteur d’anomalie perturbateur qui préside à la naissance d’un nouveau paradigme révolutionnaire, processus cyclique de gestation qui peut très bien perpétuer une longue agonie avant sa pleine reconnaissance et son adoption sociale.

Alors que les grands systèmes d’idées ne mobilisent plus, il faudra s’interroger sur quelles bases praxistes et idéologiques reconstruire. Alors que l’on dit volontiers que la révolution est une nostalgie de la gauche, force est de constater que la contre-révolution, voire les nombreux mythes de la « renaissance » de la « restauration », de l’ordre, constituent aussi une certaine forme de mélancolie de la droite, dont il est difficile de faire le deuil. A ces mythes sotériologiques et holistes se sont substitués, de façon indolore, des mythes technicistes consuméristes : le mythe de l’ouverture, le mythe de la communication, le présentisme, comme celui d’une mythologie du portable beaucoup plus attrayant pour les jeunes générations que celui des grandes luttes politiques et sociales ou du mythe Sorelien de la grève générale.

Cette praxis du marché est celle de l’ostensible, du conditionnement opérant que génèrent les concepteurs de produits par la dissémination de besoins artificiels vérifiables dans le domaine numérique de la communication. Un conditionnement basé sur une stratégie de dépendance qu’on dissimule derrière le leurre d’une utilisation agréable et supposée enrichissante, pouvant préparer le terrain de l’addiction. Le facteur du libre choix et de la personnalité diminue considérablement, alors que l’emprise manipulatrice et l’autorégulation des comportements sociaux neutralisent la capacité réactive de résistance au stress social à mesure que s’amoindrissent les facultés de concentration et de l’intelligence émotionnelle. Il s’agit bien d’une praxis de la narcomanie sociétale qui fonctionne sur un mode de dépendance-approvisionnement marché/dealeur et junkies/consommateur, une oniomanie organisée et généralisée, qui se traduit par de nombreuses pathologies sociales. Cette consommation compulsive est surtout visible sur le marché du smartphone par une hausse constante de la dépendance ou l’addiction au smartphone, une cyberaddiction (dépendance à Internet), pathologie s’exprimant par un curieux mélange d’anxiété phobique, d’euphorie hystérique et de dépression.

A l’administration des choses il faudra pourtant, tout comme le soutient Bruno Latour, re-politiser le « système des objets » et substituer le gouvernement des hommes, dire que tous les objets, la technique, ne sont pas neutres et même nocifs. En effet, alors que l’on a dépolitisé les questions de nature, il conviendra de re-politiser la question de l’impact sociétal des objets Il faudra se réapproprier l’utilité et la finalité des choses et dénoncer les stratégies de l’ostensible du marché. L’homme occidental n’est plus « mobilisable » au sens de l’ « Homme-masse », il est un agent-réseau autoconstitué connectable à l’infini, volontairement soumis à une discipline de dé-virilisation, du féminisable et de l’infantilisation à outrance. En un mot, c’est un objecteur de dé-conscience né, récalcitrant à toute forme d’engagement, de conscientisation, à la fois un nomade-déserteur. Lorsque Salvador Dali parlait de la télévision comme « instrument de crétinisation universelle », il annonçait déjà l’ouverture vers une humanité « homononcule » en voie de trollisation.

Jure Georges Vujic

7/07/2017Notes

– Jean Baudrillard, Le Système des objets, Gallimard, 1968 [1978].

– Gilbert Simondon, Du mode d’existence des objets techniques, Aubier, Paris 1958 ; dernière réédition corrigée et augmentée, Flammarion, Paris 2012.

– Thomas Kuhn, La Structure des révolutions scientifiques, Coll. « Champs/791 », Flammarion, Paris 2008.

– Bruno Latour, Enquête sur les modes d’existence : Une anthropologie des modernes, La Découverte, Paris 2012.https://www.polemia.com/une-praxis-revolutionnaire-et-conservatrice-est-elle-encore-possible/

-

MILITANT – JUIN 2017 – LES EUROPES ET LA CIVILISATION OCCIDENTALE

L’entretien nationaliste en format vidéo numéro 14 pour juin 2017 de la revue Militant, en présence de son rédacteur en chef M. André Gandillon.

Sommaire :

– 0:58 – Quelle est la nature de l’Europe, ses origines, et les ethnies qui la composent ?

– 17:58 – Quelles sont les grandes périodes civilisationnelles de l’Europe durant l’antiquité ?

– 32:59 – Quels sont les grands moments européens, cette fois, durant l’histoire médiévale ?

– 49:15 – Que dire sur le contexte européen récent qui est passé du IIIe Reich à la domination progressive étasunienne et soviétique ?

– 1:15:32 – Que dire de l’actuelle structure qu’est l’Union européenne atlantiste ?

– 1:28:47 – Y-a-t’ il des particularités européennes supplémentaires par la géographie entre nord/sud et est-ouest ?Pensez à suivre la chaîne YouTube de « Revue Militant » et à vous abonner à la revue papier mensuelle.

N’hésitez pas également à nous aider en diffusant nos entretiens pour nous faire connaître !

-

La petite histoire - La débâcle de 1870 et la chute du Second Empire

-

Passé Présent n°159 - 1940, la défaite

-

Quand les Gaulois perdaient la tête