culture et histoire - Page 1021

-

Terres De Mission 41 validé

-

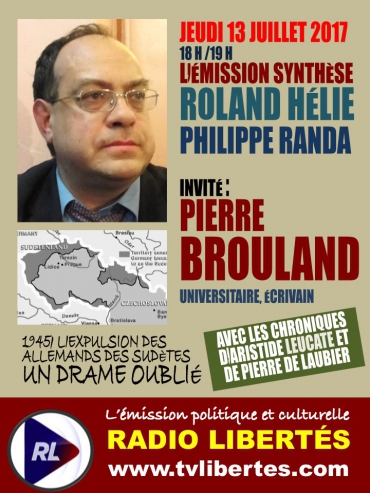

JEUDI 13 JUILLET, L'ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR RADIO LIBERTÉS SERA CONSACRÉE AU DRAME DE L'EXPULSION DES ALLEMANDS DES SUDÈTES EN 1945

RADIO LIBERTÉS CLIQUEZ ICI

-

Le crépuscule Celtes

-

Samedi 2 et dimanche 3 septembre : les Journées chouans de Chiré en Montreuil (86)

Plus d'informations cliquez ici

-

Fustel de Coulange sur le véritable patriotisme et la haine de soi en histoire

-

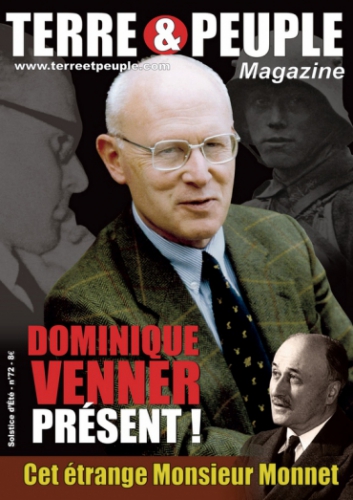

Le nouveau numéro (n°72) de Terre et peuple magazine est paru

En savoir plus cliquez là

Pour le commander cliquez ici

-

Usage de la force et de la violence Chrétiennes : honneur et courage

-

La petite histoire - 1347 : La mort noire décime l'Europe

-

Passé Présent n°158 - les institutions de l'Empire

-

Quand le politiquement correct veut déboulonner les statues

Affirmer que le drapeau sudiste est une bannière raciste ou que le général Lee est un nazi avant l’heure relève d’un anachronisme indigne.

Comme beaucoup de pays occidentaux, les Américains sont divisés sur l’attitude à avoir vis-à-vis de leur passé. Plus précisément vis-à-vis des restes – statues et drapeaux- de la guerre de Sécession (1861-1865) qui occupent encore l’espace public. Certains Américains réclament que les symboles des vaincus sudistes soient bannis de l’espace public puisque ceux-ci seraient « synonymes d’esclavagisme et de haine ». Plus d’une centaine de symboles ont ainsi déjà fait les frais de cette table rase, mais c’est aujourd’hui la bourgade de Charlottesville (Virginie) qui est en émoi : la municipalité démocrate a pour projet de déboulonner une très célèbre statue du général Lee (père et héros de la nation sudiste, puis partisan de la réconciliation) et de renommer le square où elle se trouve « Parc de l’Émancipation », cela « en mémoire des populations noires oppressées au sud ».

Sauf que, n’en déplaise à la presse pour qui la guerre commença quand « le camp esclavagiste, refusant d’abolir l’esclavage, avait décidé de quitter l’Union », le sujet est complexe. La guerre de Sécession n’est pas une guerre entre les gentils progressistes du Nord et les méchants racistes du Sud ; penser que les Américains ont choisi de mourir par millions pour les droits des Noirs, c’est partir d’un postulat erroné.

La guerre de Sécession est avant tout le point culminant d’un conflit séculaire entre deux modèles sociaux-politiques. D’un côté le Sud, agricole et conservateur, partisan d’une confédération d’États indépendants ; de l’autre le Nord, industriel et progressiste, partisan d’une fédération centralisée où les États doivent obéir au pouvoir central. Le débat européen avant l’heure, en quelque sorte…

Or, quand le Nord décida de taxer la production agricole du Sud pour le forcer à s’industrialiser, ce dernier refusa et annonça qu’il construirait ses propres ports afin de prendre son indépendance économique. C’est ce qui motiva les abolitionnistes nordistes, désireux de faire pression sur un Sud qui pourrait représenter un concurrent potentiel. L’abolition de l’esclavage n’est donc qu’un prétexte à cette guerre entre deux modèles de société.

Ce conflit joua un rôle fondateur pour l’identité des États du Sud. Tous leurs arrière-mondes culturels sont le fruit de cette résistance héroïque dans une guerre perdue d’avance pour la liberté et la défense de leurs traditions. Aujourd’hui, défendre ces symboles, ce n’est pas une façon de dire « Vive les Blancs et l’esclavage ! » Défendre ces symboles, c’est, au mieux, une marque de respect pour le sacrifice de leurs aïeux ; au pire une revendication politique néo-libertarienne qui signifierait « J’emmerde le gouvernement central de Washington ». Interdire aux États du Sud d’arborer leurs symboles, c’est nier leur culture et leur histoire par un jacobinisme mensonger et revanchard.

Ainsi, donc, affirmer que le drapeau sudiste est une bannière raciste ou que le général Lee est un nazi avant l’heure relève d’un anachronisme indigne. Qu’il soit aujourd’hui utilisé par des racistes ne fait pas du drapeau sudiste un symbole raciste, pas plus que le drapeau corse, utilisé par le FLNC, n’est devenu un signe terroriste…

Ce problème dépasse évidemment le territoire américain. Il n’est pas seulement question de défendre une statue ou un drapeau. Il s’agit avant tout de défendre notre histoire face aux déconstructeurs, face à ceux qui jugent du passé avec pour seul étalon le politiquement correct présent… Si nous relâchons notre vigilance, nous risquons bien de voir nos imaginaires décolonisés, nos statues déboulonnées et nos drapeaux arrachés. Car « l’Histoire est écrite par ceux qui pendent les héros », pour reprendre cette phrase qui ouvre le film Braveheart.

http://www.bvoltaire.fr/politiquement-correct-veut-deboulonner-statues/