culture et histoire - Page 1108

-

Mythologie Celtique - Mythes et Légendes #4

-

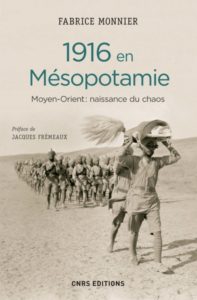

Guerres du pétrole: tout a commencé en Irak en 1916

Tous ceux qui suivent la situation en Irak doivent absolument se procurer « 1916 en Mésopotamie » de Fabrice Monnier, qui vient de paraître aux Editions du CNRS.

Ils apprendront – s’ils ne le savaient pas – que dans l’Empire ottoman, qui s’effondrait, les musulmans ne se laissaient pas envahir facilement par les grandes puissances, les « kouffars » comme ils les appelaient déjà. Ils étaient capables, ne serait-ce que par obligation religieuse – sunnite ou chiite – ou pour l’honneur, de leur résister courageusement, voire de les battre à plate couture.

Ils apprendront – s’ils ne le savaient pas – que dans l’Empire ottoman, qui s’effondrait, les musulmans ne se laissaient pas envahir facilement par les grandes puissances, les « kouffars » comme ils les appelaient déjà. Ils étaient capables, ne serait-ce que par obligation religieuse – sunnite ou chiite – ou pour l’honneur, de leur résister courageusement, voire de les battre à plate couture.La « Force D », expédition militaire venue des Indes britanniques – débarquée à Fao en 1914, près de Bassora– l’a appris à ses dépens en avril 1916 : 18 000 morts rien qu’à la bataille de Kut al-Amara et 9 500 prisonniers emmenés en Turquie dont beaucoup ne revinrent jamais.

L’ouvrage de Fabrice Monnier, passionnant, se lit comme un roman historique. Il m’a tenu en haleine de bout en bout, notamment avec son récit du siège de Kut et de la reddition du général Charles Townshend qui croyait conquérir Bagdad sans difficulté. Ce n’est pas l’impréparation des militaires britanniques chargés d’occuper la Mésopotamie – appelée, selon eux, à être peuplée avec des paysans indiens – qui m’a sidéré le plus, mais l’arrogance et le mépris des officiers anglais pour les forces armées ottomanes, les tribus arabes, et même pour leurs propres « harkis » indiens. A croire que l’armée de Sa Majesté ne venait pas de subir une cuisante défaite face à la Turquie dans le détroit des Dardanelles…

Tandis que la Première guerre mondiale faisait rage en Europe, à Londres il n’était pas seulement question d’empêcher le Kaiser Guillaume II de contrôler la route des Indes. On y parlait déjà d’Or noir. Certes, il fallait protéger la raffinerie de l’Anglo-Persian Oil Company d’Abadan (Iran) qui approvisionnait la marine britannique en mazout mais, au-delà, il s’agissait de s’emparer d’une région connue de quelques spécialistes – et de l’Intelligence service – pour être gorgée de pétrole.

A cette fin, et pour effacer l’humiliante défaite de Kut al-Amara – quasiment passée sous silence dans la presse londonienne -, les Britanniques durent envoyer en Irak un corps expéditionnaire de 100 000 hommes, 176 canons et des avions leur assurant la supériorité dans les airs. Commandés par le général Frederick Maude, les Britanniques prirent Bagdad le 11 mars 1917. Mossoul qui résistait ne sera occupée que le 10 novembre 1918, sans respect pour l’armistice conclu avec les Turcs à Moudros dix jours plus tôt.

« Cent ans plus tard, les conséquences de cette guerre », écrit Fabrice Monnier, « les promesses non tenues et des humiliations infligées se font toujours sentir dans un Moyen-Orient où on a la mémoire longue».

Elles sont de toute évidence avec les deux guerres du Golfe, l’embargo international et plus d’un million de victimes civiles, à l’origine du chaos irakien actuel.

Les Américains – Bush père et surtout fils – n’ont tiré aucun enseignement de l’occupation de l’Irak par les Britanniques. Les résistances irakiennes sunnites et chiites – avec l’Armée du Mahdi et le Hezbollah irakien– les ont contraints à rappeler leur corps expéditionnaire. Un Etat islamique (EI) remettant en cause les accords Sykes-Picot a aussitôt émergé dans les provinces majoritairement sunnites d’Al-Anbar et de Ninive. Ce qu’il représente ne disparaîtra pas après sa défaite à Mossoul, loin de là. La partition de facto du pays en entités plus ou moins autonomes semble maintenant en cours. Il va s’en dire qu’elles ne demeureront pas longtemps en paix.

Mais en attendant cet éventuel redécoupage, ce sont les déclarations de campagne de Donald Trump – nouveau président des Etats-Unis – qui inquiètent. Elles ne laissent présager rien de bon dans la région, puisqu’il considère que les Américains ont le droit de s’emparer des champs de pétrole irakiens pour se rembourser des dépenses occasionnées par la guerre contre le terrorisme (terrorisme qu’ils ont eux-mêmes provoqué !). C’est plus facile à dire qu’à faire. Comme disent les anglo-saxons : Wait and see…

Présentation de l’ouvrage par son auteur (vidéo – 2’47):

http://www.voxnr.com/6798/guerres-du-petrole-tout-a-commence-en-irak-en-1916

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -

Les Germains 3/4 Pax romana

-

Découverte archéologique au fond de la mer Noire

Des chercheurs bulgares et de l’université de Southampton (Royaume-Uni), qui avaient pour mission de cartographier les fonds de la mer Noire, sont tombés nez à nez avec un cimetière de 41 épaves situé à 1 800 mètres de profondeur au large de la Bulgarie. « Du jamais vu en archéologie », selon Rodrigo Pacheco-Ruiz, membre de l’expédition Black Sea Maritime Archaeology Project. Les archéologues effectuaient leurs observations avec notamment deux bathyscaphes, des sous-marins téléguidés, quand ils ont découvert cette nécropole maritime. Dans un état de conservation exceptionnel, les vaisseaux fantômes dateraient de l’empire byzantin (de 330 à 1453) à l’empire ottoman (de 1299 à 1923).

Les images prises en haute résolution par les robots laissent distinguer des gouvernails, des cordes, des décorations élaborées presque intactes et même un mât toujours levé. Selon les scientifiques, tout ce qui sera découvert dans ou à proximité des épaves devrait être dans un état de parfaite conservation notamment grâce à l’eau des fleuves d’Europe de l’Est qui empêchent l’oxygène de passer et de détruire les épaves ou de détériorer les tissus.

« On pourrait retrouver des livres, des parchemins, des documents. Qui peut savoir tout ce qu’ils transportaient ? », a confié au Brendan P. Foley, archéologue rattaché à la Wood Hole Oceanographic Institution de Cape Cod (États-Unis). « On peut s’attendre à trouver des éléments très intéressants pour notre compréhension du fonctionnement des anciennes routes commerciales », a affirmé, de son côté, Shelley Wachsmann de l’institut d’archéologie nautique à la Texas A & M University. Certains experts avancent d’ailleurs l’hypothèse que la plupart de ces embarcations n’étaient pas des vaisseaux de guerre mais des navires commerciaux qui auraient été victimes de fortunes de mer en raison des intempéries.

http://www.jeune-nation.com/actualite/jdj/journal-du-26-et-27-novembre-2016.html

-

Comment Gramsci décrit la dégénérescence socialiste

On nous casse tout le temps les pieds à droite ou à gauche avec le néo-libéralisme – ou l’ultra-libéralisme. En réalité ce sont les libertariens qui ont raison et on est plutôt victimes de l’ultra-socialisme et de l’ultra-parasitisme en ces temps de la fin si digne de la Rome ancienne et assistée, qui désespérait tant notre camarade Juvénal et quelques dizaines d’autres. Nos dettes et nos prélèvements montrent que l’on est tout sauf libéraux. On est dans le sozial qui exaspérait Céline, et dans rien d’autre. Sauf que certains (les banquiers ou les fonctionnaires) en profitent mieux que d’autres (les salariés ou la jeunesse calcinée de Todd). Et ce n’est pas nouveau.

Pour me consoler, j’ai relu les œuvres de Gramsci, fameux théoricien marxiste ; lui aussi envoie promener les fadaises sur le libéralisme et voici ce qu’il dit et écrit en 1920 (découvrez le très bon site universitaire québécois uqac.ca) :

« Le capitaine d’industrie est devenu chevalier d’industrie, il se niche dans les banques, dans les salons, dans les couloirs des ministères et des parlements, dans les bourses. Le propriétaire du capital est devenu une branche morte de la production. »

Comme on était lucide à gauche.

Gramsci voit donc le problème de la désindustrialisation apparaître, le règne de la finance arriver avec les coups en bourse. Un siècle plus tard, il n’y a plus d’usines en Amérique mais Wall Street n’a jamais été si élevé, avec un Dow Jones à 19.000, cherchez pourquoi ! Et Bonner et Pat Buchanan expliquent pourquoi : on a siphonné via les taux abaissés la richesse américaine comme la richesse européenne, sauf peut-être l’allemande plus maligne et surtout familiale. A Londres et Bruxelles, la politique et la finance se disputent comme à New York le cadavre de l’industrie. Et on demande aux banques centrales de continuer de faire « bonne impression » pour continuer de soutenir les marchés.

Et Gramsci voit en bon romain l’intrusion de l’Etat produire une dégénérescence anthropologique (découvrez le libertarien allemand Hoppe qui parle lui de dé-civilisation). La part de prélèvement est passée de 8 à 2O% en France entre 1914 et 1920. Aujourd’hui on est à 60. Le social et la guerre, le beurre et les canons. L’Etat et son éducation tarée créent des générations perdues de gens oisifs.

« L’Etat devient ainsi l’unique propriétaire de l’instrument de travail, il assume toutes les fonctions traditionnelles de l’entrepreneur, il devient la machine impersonnelle qui achète et distribue les matières premières, qui impose un plan de production, qui achète les produits et les distribue : l’Etat bourgeois, celui des bureaucrates incompétents et inamovibles ; l’Etat des politiciens, des aventuriers, des coquins. Conséquences : accroissement de la force armée policière, accroissement chaotique de la bureaucratie incompétente, tentative pour absorber tous les mécontents de la petite-bourgeoisie avide d’oisiveté, et création à cet effet d’organismes parasitaires à l’infini. »

Ce ne serait pas les bobos, les RTT socialos, cette petite-bourgeoisie avide d’oisiveté ? Sinon ici Gramsci raisonne comme nos frères libertariens et aussi comme le Gustave Le Bon – celui de la Psychologie du socialisme.

Gramsci décrit la dégénérescence systémique aussi dans les lignes qui suivent. Le nombre de fonctionnaires avait décuplé en France en un siècle (l’observation avait déjà été faite par Marx, très hostile aussi à l’État, dans son « Dix-huit Brumaire de Bonaparte ») :

« Le nombre des non-producteurs augmente de façon malsaine, dépasse toute limite tolérable pour le potentiel de l’appareil productif. On travaille et on ne produit pas, on travaille durement et la production ne cesse de décroître. C’est qu’il s’est formé un gouffre béant, un gosier immense qui engloutit et anéantit le travail, anéantit la productivité.

Les heures non payées du travail ouvrier ne servent plus à augmenter la richesse des capitalistes : elles servent à nourrir l’avidité de l’énorme multitude des agents, des fonctionnaires, des oisifs, elles servent à nourrir ceux qui travaillent directement pour cette foule de parasites inutiles. »

La dette alimente les financiers, les fonctionnaires internationaux, les manipulateurs de symboles (Robert Reich), ces héritiers du Dr Mabuse qui siphonnent la richesse en prétendant la redistribuer. Gramsci encore :

« Et personne n’est responsable, personne ne peut être frappé : toujours, partout, l’Etat bourgeois avec sa force armée, l’Etat bourgeois qui est devenu le gérant de l’instrument de travail qui se décompose, qui tombe en morceaux, qui est hypothéqué et sera vendu à l’encan sur le marché international des ferrailles dégradées et inutiles… »

La société moderniste et arrogante n’est donc pas moderne du tout. Elle a multiplié par dix-neuf mille la dette américaine et les autres. Et ce bazar durera tant que les banques centrales pourront se permettre de faire bonne impression.

Certains disent que ce sera éternel.

http://www.voxnr.com/6724/comment-gramsci-decrit-la-degenerescence-socialiste

-

Les Germains 2/4 La bataille de Varus

-

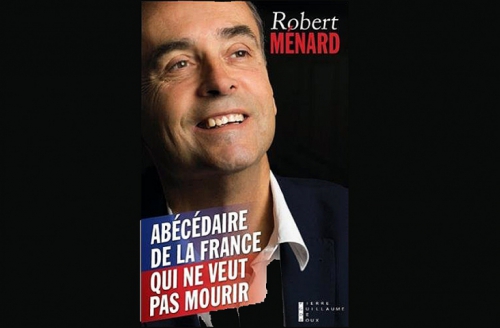

Robert Ménard : Sortie de mon « Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir »

La France ne veut pas mourir !

Chers amis,

Chers amis,

Les Français qui souffrent sont des millions.

Ils ne sont pas une France de la périphérie, pour reprendre le titre d'un ouvrage brillant. Ils sont le coeur saignant de la France. Ils sont les victimes immolées dont le sacrifice doit être tu et même enseveli sous les mensonges.

ILS SONT LA FRANCE.

Ils vivent en direct sa déchéance et sa disparition.

J'ai choisi de répondre POINT PAR POINT à toutes les accusations fallacieuses que suscitent nos actions à Béziers. Et pour cela, je publie un Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir.

ACHETEZ ICI

Au-delà de la simple riposte, j'y expose un plan de sauvetage de la France.Cette France qui souffre plus que jamais depuis plusieurs décennies de l'incurie et du cynisme coupables de ses gouvernants, qu'ils soient de droite ou de gauche.

Immigration galopante, montée de l'islamisme, déclin de l'école publique, défiguration urbaine, langue de bois des médias, trappes à pauvreté générées par la mondialisation toute-puissante, etc.

Et si Béziers constituait une sorte de modèle à porter à l'échelle nationale ?

Tout se joue maintenant, à l'ouverture de la campagne présidentielle.

Je vous invite donc à lire cet Abécédaire de la France qui ne veut pas mourir.

CLIQUEZ ICI

Sauver la France ne tient qu'à nous.

Cordialement,

Robert Ménard -

Lyon : tous les vendredis, distributions de nourriture organisées par le GUD

-

Les Germains 1/4 Barbares Contre Romains

-

Réflexions géopolitiques sur les turbulences du Donbass

Maintes fois, j’ai eu l’occasion de souligner l’importance de l’Ukraine et plus spécialement de la partie orientale de cette nouvelle république née après la dissolution de l’Union Soviétique. Cette partie, le Donbass, est aujourd’hui en effervescence, une effervescence fabriquée et importée dans des buts bien précis. Cette région est en effet une région-portail (une « gateway region » disent les stratégistes américains), c’est-à-dire une région dont la maîtrise assure le contrôle et la fluidité optimale des communications entre les blocs impériaux, les vastes espaces politiquement unifiés, situés à l’Est et à l’Ouest de leur territoire. Si une puissance extérieure à cet espace finit par contrôler une telle région-portail, les communications optimales entre les empires voisins se compliquent voire se tarissent. En l’occurrence, une pacification du Donbass sans russophobie ni europhobie permettrait à l’Union européenne, à la Russie, aux petites puissances du Caucase, au Kazakhstan, à l’Iran et finalement à la Chine de construire et de consolider sur le long terme des réseaux ferroviaires, routiers et fluviaux donc à fonder des impérialités pratiques autorisant tous les échanges sur la masse continentale asiatique : nous aurions un dépassement des infra-impérialismes, des survivances des impérialismes antagonistes du passé, de tous les internationalismes secs et irrespectueux des legs du passé, etc. Les dynamismes globaux pourraient s’exprimer mais sans araser les traditions pluriséculaires voire plurimillénaires des civilisations qui ont marqué de leur sceau de vastes régions d’Eurasie.

L’histoire des théories géopolitiques nous l’enseigne : l’impérialisme britannique hier, l’impérialisme américain aujourd’hui ont toujours refusé toute synergie continentale à même d’impulser des dynamismes qui échapperaient à leur contrôle et procureraient aux peuples des fluidités qui ne seraient pas marines. On connait l’histoire du « Grand Jeu » à partir du 19ème siècle : la puissance maritime britannique, maîtresse des Indes, cherchait par tous les moyens à repousser la puissance continentale des tsars loin des « rimlands » qu’elle entendait contrôler jusqu’à la fin des temps. La guerre de Crimée n’est pas autre chose qu’une tentative de bloquer la Russie sur la rive septentrionale de la Mer Noire. Dans Kim, un roman de Kipling situé aux Indes, il s’agit de démasquer les espions russes qui se promènent, sous prétexte de recherches archéologiques, géologiques ou zoologiques, dans les montagnes de l’Himalaya ou de l’Hindou Kouch. Aujourd’hui, on n’envoie pas la Brigade Légère ou les troupes de Mac Mahon en Crimée : on pratique la guerre de quatrième génération, la guerre indirecte, le « proxy warfare ». Les combats qui se déroulent dans le Donbass à l’heure actuelle ne sont finalement que des réactualisations de ceux qui ont ensanglanté la Crimée entre 1853 et 1856.

Nous vivons un cycle non encore clos de guerres mondiales depuis les affrontements franco-britanniques en marge de la guerre européenne de Sept Ans, à la suite de laquelle la France a perdu l’Inde et le Canada, soit toute prépondérance en Amérique du Nord et dans le sous-continent indien, dans l’Atlantique Nord et l’Océan Indien (« Océan du Milieu »). Suite à cette défaite majeure, Louis XVI poursuit une politique navale qui mènera le Royaume de France à reprendre le contrôle de l’Atlantique Nord en 1783, suite au soulèvement des « Insurgés » américains, tandis que, la même année, Catherine II, Impératrice de toutes les Russies, boute les Ottomans hors de Crimée et y installe des bases navales russes, dans l’intention de cingler vers Constantinople, de franchir les Dardanelles et de pénétrer dans le bassin oriental de la Méditerranée. Catherine II voulait créer une civilisation éclairée germano-balto-slave entre Baltique et Mer Noire, marqué par les souvenirs lumineux de l’hellénisme.

La situation est analogue aujourd’hui. Un retour de la Russie dans les ports de Crimée signifie, aux yeux des Atlantistes qui ne pensent qu’en termes de belligérance éternelle, 1) une menace permanente sur la Turquie (en dépit de l’alliance actuelle et très récente entre Erdogan et Poutine), 2) un risque de voir Moscou revenir et s’accrocher en Méditerranée orientale, au départ de la base navale de Tartous en Syrie. Pour enrayer ce processus potentiel, contraire aux intentions géopolitiques habituelles des puissances maritimes anglo-saxonnes, il faut désormais, dans la perspective des guerres de quatrième génération, soit fabriquer une nouvelle « révolution orange » analogue à celles de 2004 et de 2011, soit, si ce type de subversion ne fonctionne plus, créer un abcès de fixation durable sous forme d’un conflit chaud plus ou moins classique, afin d’atteindre un double objectif : barrer la route des Dardanelles à la Russie, imposer un verrou sur la nouvelle route de la soie entre l’Europe et la Chine, exactement à l’endroit où Génois et Vénitiens se connectaient aux voies commerciales de l’Asie centrale, vers l’Inde et la Chine, principales puissances économiques de la planète avant la révolution industrielle, la conquête définitive des Indes par les Britanniques et la destruction de la Chine impériale suite aux guerres de l’opium.

La stratégie des révolutions de couleur a certes fonctionné en Ukraine mais elle s’est aussi avérée insuffisante pour éliminer toute présence russe en Crimée et en Mer Noire ou pour gêner l’utilisation de la voie fluviale que constitue le Don, qui se jette en Mer Noire juste à l’Est de la péninsule criméenne, un Don qui lie les espaces maritimes pontique et méditerranéen au cœur des terres russes. Pour pérenniser un abcès de fixation au flanc d’une Russie qui se réaffirme, il faut bien davantage que du désordre civil permanent, que des manifestations ou des concerts de casseroles. Il faut une zone de turbulences chaudes, il faut exploiter des facteurs plus explosifs, plus incendiaires (ce n’est pas un hasard si l’on commence à reparler de « pyropolitique », c’est-à-dire de stratégies visant littéralement à livrer les pays récalcitrants -ou les régions-portail utiles aux adversaires principaux du moment- à un feu dévorateur, celui de la guerre chaude entretenue sur le long terme ou celui du terrorisme qui manie explosifs, voitures piégées, etc). Pour déclencher et maintenir cette pyro-stratégie, les services utiliseront des formes résiduaires de nationalisme outrancier, qui ont sans doute eu leurs raisons dans l’histoire, comme d’autres reliquats de nationalismes violents en Europe occidentale. Mais qui aujourd’hui ne servent plus qu’à asseoir des politiques belligènes et retardatrices d’une grande synergie eurasiatique. Je rappelle ici que Carl Schmitt qualifiait de « retardatrices » les puissances thalassocratiques anglo-saxonnes : ou, plus subtilement, des « accélératrices contre leur volonté » car leurs démarches retardatrices accéléraient la prise de conscience de leurs adversaires qui, pour répliquer, ne pouvaient que faire taire tous leurs antagonismes stériles et anachroniques.

Les mêmes services retardateurs (ou accélérateurs involontaires, Beschleuniger wider Wille) importeront, pour parachever l’horreur, dans l’Est de l’Ukraine ou en Crimée, une dose de djihadisme tchétchène pour pallier le manque d’enthousiasme ou de volontaires. On tentera, dans la foulée, de lier ce djihadisme, forcément marginal en Ukraine, terre uniate à l’Ouest, terre orthodoxe au centre, à l’Est et au Sud, à celui des djihadistes du Caucase ou de Syrie. Il se créera ainsi une internationale des forces subversives/retardatrices, insoupçonnée pour le commun des téléspectateurs vu son invraisemblable hétérogénéité, fabriquée au départ de nationalismes résiduaires, de souvenirs de la seconde guerre mondiale, de particularisme tatar ou d’islamisme fondamentaliste : les techniques d’ahurissement médiatique pourront alors donner leur pleine mesure ! C’est là, précisément, que réside la supériorité des internationales de fausse résistance, mises en œuvre par les puissances maritimes : elles sont vendues à un public occidental ignorant à grands renforts de campagnes médiatiques, un public qui, par le truchement d’une autre propagande biséculaire, se croit le plus éclairé de la planète où ne vivraient que des abrutis. Elles parviennent à mobiliser et à unir des forces qui seraient normalement hostiles les unes aux autres, ou qui s’ignoreraient si aucune impulsion extérieure ne s’exerçait, dans un projet destructeur dont elles seront les seules à tirer bénéfice.

Les Etats-Unis peuvent se permettre une telle stratégie destructrice, pyropolitique, parce qu’ils sont une puissance extérieure aux espaces russe, pontique, méditerranéen oriental, proche-oriental. Les effets destructeurs qu’ils enclenchent n’ont guère d’effets sur leur propre sanctuaire national. La bride est laissée sur le cou du milliardaire Soros pour créer ce chaos au départ de sociétés en apparence privées, d’organisations non gouvernementales qui reçoivent tout de même de larges subsides de fondations liées aux deux principaux partis américains. Ces interventions subversives sont autant d’indices de ce que la géopolitique allemande de Karl Haushofer nommait des « Wachstumsspitzen », soit des « pointes avancées d’une croissance », en l’occurrence une croissance impérialiste illégitime car anti-impériale et retardatrice de processus unificateurs et pacificateurs.

La présence américaine en Méditerranée est déjà l’indice de l’éviction des puissances maritimes européennes hors de l’espace même de leur propre aire civilisationnelle. Ce processus d’éviction s’est effectué en plusieurs étapes. Immédiatement après la première guerre mondiale, est signé le bien oublié Traité de Washington (1922). Ce Traité impose la parité du tonnage des flottes de guerre pour les Etats-Unis et le Royaume-Uni (+ /- 500.000 tonnes), octroie 300.000 tonnes au Japon qui hérite dans le Pacifique de la Micronésie allemande et ne laisse à la France que 220.000 tonnes et à l’Italie à peine 180.000 tonnes. Les puissances méditerranéennes sont lésées. L’Allemagne et la jeune URSS ne sont pas concernées par le traité, les bâtiments de la flotte austro-hongroise ont été détruits ou redistribués aux alliés vainqueurs (dont la Yougoslavie). Le tonnage et le statut de la flotte allemande sont réglés par le Traité de Versailles, qui les réduit à presque rien. Les puissances thalassocratiques sont telles parce qu’elles ont imposé un traité qui jugulait expressément le tonnage de leurs adversaires ou de leurs alliés putatifs. Aucune puissance ne pouvait égaler ou dépasser la flotte américaine en plein développement depuis 1917 ; aucune puissance maritime mineure (ou devenue mineure) ne pouvait dépasser les tonnages qui leur avaient été imposés en 1922. Ce Traité de Washington est rarement évoqué, bien qu’il soit déterminant pour l’histoire mondiale jusqu’à nos jours (où la Chine développe ses capacités maritimes en face de ses côtes…). On ne l’évoque guère car la France de la Chambre bleue-horizon, qui chante une victoire chèrement acquise au prix du précieux sang de ses classes paysannes, voit cette victoire se transformée en victoire à la Pyrrhus dès le moment où ce Traité de Washington lui barre de fait la route du large et écorne sa puissance en Méditerranée. La flotte de 220.000 tonnes est certes suffisante pour tenir les parts de l’Empire en Afrique du Nord et au Levant mais est bien insuffisante pour dominer le large, pour se projeter vers le Pacifique ou l’Atlantique Sud. Tirpitz l’avait dit : à l’aube du 20ème siècle, une puissance n’est vraiment puissante que si elle a pu développer ses capacités navales. L’Italie n’obéira quasiment jamais aux injonctions du Traité. L’Allemagne ne remontera jamais la pente, en dépit de son régime totalitaire. La France non plus, ni avant guerre ni après guerre, malgré les audaces théoriques de l’Amiral Castex à l’ère gaullienne.

En 1940, l’horrible tragédie de Mers-el-Kébir porte un coup terrible aux capacités maritimes de la France. A partir de 1945, la présence américaine en Méditerranée occidentale et orientale, dans le cœur même de l’espace civilisationnel européen, est prépondérante et se renforce par le soutien inconditionnel apporté à l’Etat d’Israël, devenu au fil des décennies le gardien des côtes les plus orientales de la Grande Bleue, à portée du Canal de Suez. Après l’affaire de Suez en 1956, Britanniques et Français sont vivement priés de cesser toute revendication dans l’espace est-méditerranéen.

La double problématique de la Crimée et du Donbass doit être pensée dans ce contexte général d’éviction des petites et moyennes puissances maritimes hors des mers intérieures de la grande masse continentale eurasienne. Les grandes puissances thalassocratiques ont d’abord visé la Méditerranée (et l’Adriatique qui offre un tremplin vers le cœur de la Mitteleuropa germano-danubienne), ensuite le Golfe Persique par les interventions successives contre l’Irak de Saddam Hussein et par le boycott de l’Iran (précédé d’un sabotage de la flotte du Shah). Aujourd’hui, c’est la volonté de s’immiscer plus profondément encore dans cette masse continentale, en contrôlant la Mer Noire et en contenant la Russie le plus loin possible de son littoral, qui justifie les interventions en Ukraine et en Crimée, le soutien à une Géorgie en voie d’occidentalisation politique et l’appui indirect, par financement saoudien ou qatari, des djihadistes tchétchènes ou daghestanais. Demain, en déployant une double stratégie de soutien et aux djihadistes caucasiens et à un Azerbaïdjan qui, allié à la Turquie, neutraliserait l’Arménie (encore maîtresse du Nagorno-Karabagh), en organisant ensuite la subversion de l’Ouzbékistan après le récent décès de son président Karimov, la thalassocratie américaine visera à contrôler aussi la Caspienne pour en chasser Russes et Iraniens et pour arrêter la « Wachstumsspitze » économique chinoise en Ouzbékistan, qui lui livre désormais la quasi-totalité des hydrocarbures qu’il produit. Finalement, la stratégie de Brzezinski, élaborée dans son ouvrage Le Grand échiquier (1997), triomphera si aucune résistance ne se dresse, si aucune rétivité par rapport aux médias dominants ne surgit pour contrecarrer ce projet faisant fi de la diversité et de la multipolarité du grand espace eurasien et du monde. Tels sont les enjeux vitaux qui se jouent aujourd’hui au Donbass. Peu d’Occidentaux l’ont compris. Quelques-uns, des aventuriers aux cerveaux hardis, participent à ce combat pour préserver l’héritage de la triple alliance continentale du 18ème entre la France, l’Autriche et la Russie.

(Forest-Flotzenberg, octobre 2016). Robert Steuckers: