culture et histoire - Page 1104

-

Préhistoires de la pensée 2/5 : Héraclite

-

Interventions des écrivains à la fête du livre de Renaissance catholique

Vous n'avez pas pu venir hier à la fête du livre organisée par Renaissance catholique ? Retrouvez les interventions de l'après-midi :

Conférence de Michel De Jaeghere sur son livre "La compagnie des Ombres."

Conférence de Mathieu Bock-Côté "Le multiculturalisme comme religion politique."

Conférence d’Eric Zemmour sur son livre "Un quinquennat pour rien."

Conférence de Philippe de Villiers "Les cloches sonneront-elles encore demain ?" :

Michel Janva http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Conférence de Philippe de Villiers sur son livre "Les cloches sonneront-elles encore demain ?"

-

Émission spéciale : "Guerre d'Algérie : les oublis de l'Histoire !"

-

Le crépuscule Celtes

-

Préhistoires de la pensée 1/5 : Parménide

-

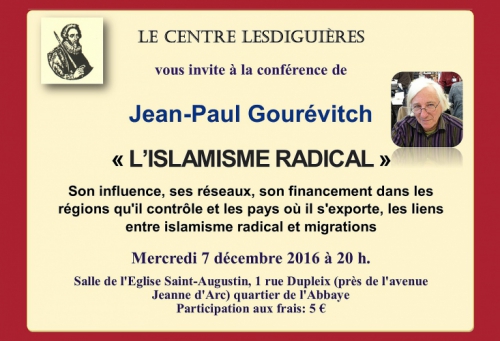

Grenoble : mercredi 7 décembre, une conférence du Centre Lesdiguières à ne pas rater

Jean-Paul Gourévitch est consultant international, spécialiste de l’Afrique, des migrations et de l’islam radical. Il a publié plus de 70 ouvrages dont les principaux sont « l’Abécédaire illustré de la littérature de Jeunesse » et « Les Migrations pour les Nuls », « Les migrations méditerranéennes en 2015 »....

La conférence sera suivie de dédicaces du dernier livre « L'islamo business, vivier du terrorisme » ainsi que d'autres ouvrages. •

CONTACT

-

Les races humaines existent bien : la preuve par la moelle osseuse

Quoi que prétendent les « antiracistes », les races humaines existent bel et bien, et une nouvelle preuve vient d’en être administrée par l’appel au don de moelle osseuse lancé dans La Dépêche par l’Association pour le Don d’Organes et de Tissus humains (Adot) du Lot-et-Garonne, affiliée à la très respectable fédération nationale.

« Il faut savoir que les greffes de moelle osseuse ne sont compatibles qu’entre races, explique la présidente de l’Adot-47. Un Européen ne peut donner à un Africain, et un Africain à un Asiatique pour la simple et bonne raison que nous sommes différents. »

Commentaire du quotidien régional, propriété du ministre radical de gauche Jean-Michel Baylet :

« Ceci explique pourquoi il est important de faire acte de candidature en tant qu’Européen. »

Entre autres…

-

Négationnisme de Ségolène Royal sur la terreur castriste

Ségolène Royal était à La Havane pour le dernier hommage au terroriste révolutionnaire Fidel Castro. Elle a osé dire :

"Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Ils se sont inspirés de la Révolution française sans pour autant connaître la terreur qu'il y a eue pendant la Révolution française".

Interrogée sur les violations des droits de l'homme, Ségolène Royal a souligné au contraire l'existence sur l'île d'"une liberté religieuse" et d'"une liberté de conscience".

"Ecoutez, il y a beaucoup de désinformation, ce que j'observe c'est que jamais les relations diplomatiques n'ont été coupées avec Cuba, y compris de la part de certains responsables politiques qui me critiquent, qui critiquent la France, jamais". "Il y a toujours du positif et du négatif dans les histoires, mais certains ne vont pas se rhabiller à bon compte au nom des droits de l'homme alors qu'on sait qu'ici, quand on demande des listes de prisonniers politiques, on n'en a pas. Et bien fournissez-moi des listes de prisonniers politiques, à ce moment-là on pourra faire quelque chose". "Donc il faut savoir regarder les choses positivement même si ça dérange".

Bernard Antony, président de Chrétienté-Solidarité, écrivait a contrario, le 29 novembre :

"L’indécent concert de glorification politico-médiatique qui suit le décès de ce sanguinaire tyran bolchévique durablement catastrophique pour le peuple cubain prouve, s’il en était besoin, combien nous avons eu raison de rappeler inlassablement que le communisme n’était hélas pas mort. Le plus affligeant pour les hommes épris de vérité et de liberté, pour la mémoire de dizaines de milliers de torturés et de massacrés et tout un peuple persécuté, ont été les condoléances de François, le pape, adressées à deux reprises à Raoul Castro, frère de Fidel, chef du parti communiste lui ayant succédé comme dictateur.

François, venant encore de redire combien il détestait les flagorneurs, nul ne saurait nous reprocher d’exprimer notre indignation sur ses paroles. Loin de s’en tenir en effet à son premier message de condoléances, certes diplomatiquement compréhensible, il en a rajouté en envoyant un télégramme très personnalisé au « président des conseils de l’État et des ministres de la République de Cuba », en les étendant à la famille de l’ancien dirigeant, au gouvernement, ainsi qu’à « l’ensemble de l’aimée nation cubaine ». Il a poursuivi : « Le pape offre ses prières au Seigneur pour le repos de Fidel Castro et confie tout le peuple cubain à la maternelle intercession de Notre Dame de la charité de Cobre, patronne du pays ».

Comme si le peuple cubain était tout entier dans le deuil de Castro ! Comme si on ne savait pas combien les régimes totalitaires communistes savent orchestrer les mises en scène de l’affliction des masses : pour Castro comme pour Staline, Mao, Hô-Chi-Minh et autres Kim.

Or, non seulement « l’ensemble de l’aimée nation cubaine » n’est pas dans le deuil mais innombrables sont les Cubains qui se sont réjouis de la mort, hélas trop tardive, du bourreau de dizaines de milliers des leurs. Le dossier consacré à Cuba dans « le livre noir du communisme » aidera tous ceux qui sont épris de vérité à découvrir que Fidel et Raoul Castro, et aussi Che Guevara, avant qu’ils ne l’expédient ailleurs, firent, dans les années soixante, fusiller huit mille personnes tandis que trente mille prisonniers « politiques » mais aussi des religieux et des homosexuels arrêtés comme « personnes socialement déviantes » allaient subir les horreurs de terribles détentions en camp de concentration ou en cachots selon les formes les plus variées de la cruauté humaine.

Et il en fut ainsi tout au long de cette rouge dictature. Ainsi, dans la seule année 1982 plus de cent prisonniers furent exécutés dans la seule prison de la Cabana où Fidel avait fait tuer Sori Marin et Carreras, deux de ses compagnons de maquis lui portant ombrage. Beaucoup d’autres n’avaient pas survécu à l’atroce confinement dans les « ratoneras » (trous à rats ), spécialité de cette prison. Non loin de celle-ci, dans celle de Boniato, jusqu’il y a peu, des dizaines de détenus « politiques » ou de droit commun sont morts chaque année : de faim ou sous les sévices atroces des prisonniers sélectionnés pour cela.

Faut-il rappeler que sur une population de dix millions d’habitants en 1960 plus de deux millions de Cubains se risquèrent à fuir, coûte que coûte, très majoritairement issus des couches les plus pauvres du peuple? Des centaines périrent dans la mer des Caraïbes.

Fidel Castro, dans la plus pure tradition stalinienne, fut donc à la fois l’assassin de la plupart de ses plus illustres compagnons d’arme et aussi des écrivains et artistes les plus authentiques du peuple cubain et pour tous, un tyran liberticide. Nous reconnaissons bien volontiers au pape François l’attribution de prier pour le repos de son âme. Mais, encore une fois, qu’il associe dans le deuil du dictateur « l’ensemble » des Cubains c’est accréditer la propagande du régime et cela, nous nous devons de le déplorer.

Pour nous, ayant d’autres urgences dans l’impératif de miséricorde, nous préférons partager en ces jours la joie des Cubains libres et nous associer à leurs prières pour la multitude des leurs torturés et assassinés par Fidel Castro, ce sardanapale tyran bolchévique, sanguinaire et mégalomaniaque."

Michel Janva http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

Les Celtes