Les Cloches sonneront elles encore demain... et la droite hors les murs est elle morte au soir du premier tour des primaires de la Droite et du Centre?

culture et histoire - Page 1105

-

Philippe de Villiers le 13 décembre à Versailles

Réponses très attendues de Philippe de Villiers le 13 décembre 2016 au Palais des congrès de Versailles lors de la grande soirée de clôture de l'année organisée par les éveilleurs d'espérance. -

Quand la rectrice avoue que l'immigration plombe les résultats

En juin 2011, la nouvelle rectrice de l'académie d'Orléans-Tours, Marie Reynier, était sous le feu des critiques, accusée d'avoir fait "l'amalgame entre immigration et échec scolaire".En effet, dans un entretien accordé à un quotidien local, Marie Reynier avait déclaré: "Si on enlève des statistiques les enfants issus de l'immigration, nos résultats ne sont pas si mauvais ni si différents de ceux des pays européens. Nous avons beaucoup d'enfants de l'immigration et devons reconnaître notre difficulté à les intégrer. Commençons par combattre l'illetrisme de leurs parents".Beaucoup reprochèrent à Marie Reynier de tenir des propos semblables à ceux du ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Ce dernier avait été victime d'une polémique un mois plus tôt, en affirmant que "les deux tiers des échecs scolaires, c'est l'échec d'enfants immigrés".Comparer la rectrice à Claude Guéant, c'était l'accuser en filigrane d'être réactionnaire, raciste et xénophobe, bref, la discréditer : mais sur le fond, sur le constat de cet échec des enfants de l'immigration, quelle réponse ? Aucune !Jean-Yves Le Gallou, Immigration : la catastrophe -

« islam occulte »

Tel était le thème de cette émission (après un intéressant point sur la bataille de Mossoul) passée en direct sur Radio Courtoisie le 1er novembre.

Les invités étaient :

- l’abbé Guy Pagès, spécialiste de l’islam, auteur d’Interroger l’islam.

- Alain Pascal, chercheur, écrivain. Il est l’auteur de La trahison des initiés, de La Pré-kabbale, de La Renaissance, cette imposture, Islam et Kabbale contre l’Occident chrétien, et La Réforme, cette révolution.

- Sylvain Maubranches, membre du Conseil politique du Renouveau français.

Vous pouvez écouter la radio en direct sur son site ou sur la bande FM :

À Paris et en Ile-de-France : 95,6 Mhz et DAB+ (canal 6D) | Caen, 100,6 | Chartres, 104,5 | Cherbourg, 87,8 | Le Havre 101,1 | Le Mans, 98,8.

Sur les bouquets satellite Canalsat (canal 199 pour la mosaïque des radios et canal 641 pour l’accès direct à Radio Courtoisie) et TNTSAT.Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international, islamisme 0 commentaire -

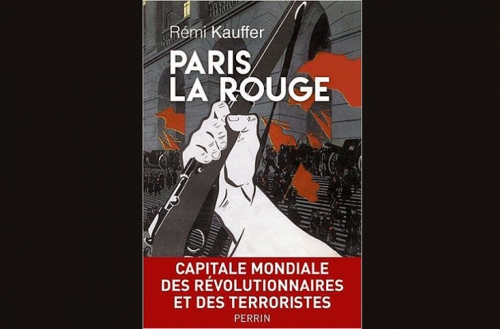

Le Paris des terroristes

En 1909, Vladimir Ilitch Oulianov, révolutionnaire russe qui a pris pour nom de guerre Lénine et qui mène une vie d'errance à travers l'Europe, débarque à Paris avec sa femme. C'est au 2 rue Beaunier que s'installe le couple, dans un XIVe arrondissement qui est le quartier de prédilection de ses amis politiques. Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, a précédé Oulianov en 1902, mais les relations entre les deux hommes sont mauvaises. Lénine consacre son temps à édifier le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, formation communiste dont il est un des dirigeants en exil. C'est à bicyclette que le futur maître de Moscou se rend rue de Richelieu pour étudier à la Bibliothèque nationale, comme au café du 11 avenue d'Orléans, lieu de rendez-vous des bolcheviques parisiens, ou au 110 de la même artère, siège de leur journal.

En 1909, Vladimir Ilitch Oulianov, révolutionnaire russe qui a pris pour nom de guerre Lénine et qui mène une vie d'errance à travers l'Europe, débarque à Paris avec sa femme. C'est au 2 rue Beaunier que s'installe le couple, dans un XIVe arrondissement qui est le quartier de prédilection de ses amis politiques. Lev Davidovitch Bronstein, dit Trotski, a précédé Oulianov en 1902, mais les relations entre les deux hommes sont mauvaises. Lénine consacre son temps à édifier le Parti ouvrier social-démocrate de Russie, formation communiste dont il est un des dirigeants en exil. C'est à bicyclette que le futur maître de Moscou se rend rue de Richelieu pour étudier à la Bibliothèque nationale, comme au café du 11 avenue d'Orléans, lieu de rendez-vous des bolcheviques parisiens, ou au 110 de la même artère, siège de leur journal.Depuis 1789, observe Rémi Kauffer, « l'histoire confère à Paris l'auréole mondiale des révolutionnaires et la période terroriste de 1793-1794 inspire les plus fanatiques ». C'est cette face méconnue de la Ville lumière que notre ami et collaborateur, auteur d'une vingtaine d'ouvrages historiques qui font autorité, dévoile dans un ouvrage au sujet original et dont chaque chapitre raconte une séquence de la saga de ces rebelles et terroristes de tout poil qui, pour un temps, ont élu domicile dans la capitale française. Avouons-le, les personnages de Kauffer ne sont pas sympathiques puisque leur objectif est de mettre le feu au monde, et que faire couler le sang est une perspective devant laquelle ils ne reculent pas. L'auteur, toutefois, captivera ceux qui s'intéressent à l'histoire des idées car son livre constitue un tableau vivant, enrichi de multiples portraits, des grandes utopies modernes, fussent-elles redoutables. Avant Lénine, voici donc Marx et Bakounine à Paris puis, après 1917, ceux qui répandirent le communisme en Asie, Hô Chi Minh, Zhou Enlai, Deng Xiaoping ou Pol Pot. Hélas, que de dictateurs formés chez nous ! Viennent ensuite les antifascistes et antinazis réfugiés en France, les indépendantistes algériens et leurs féroces luttes internes, jusqu'au terrorisme moyen-oriental et aux islamistes titulaires de la nationalité française. « Les assassins d'hier étaient parmi nous, observe Rémi Kauffer, et ceux de demain le sont déjà aussi. » Un constat guère rassurant, mais qui sonne comme un appel à la lucidité. •

Paris la rouge, capitale mondiale des révolutionnaires et des terroristesde Rémi Kantien Perrin, 414 p., 24 €

Figaro magazine 26.11.2016

-

La pensée avant Socrate (1/4) : Parménide

-

Les Celtes

-

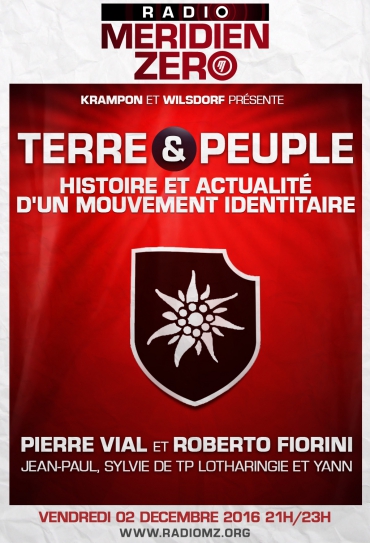

CE SOIR, TERRE ET PEUPLE SUR MÉRIDIEN ZÉRO

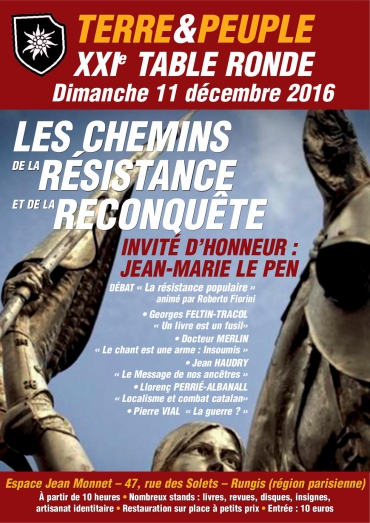

Ce soir, et à l’occasion de la prochaine table ronde annuelle du mouvement, le dimanche 11 décembre, Méridien Zéro vous propose une émission avec quelques figures de Terre & Peuple : Pierre Vial bien sûr mais aussi Roberto Fiorini, ainsi que Sylvie, Jean-Paul et Yann, cadres du mouvement dans les bannières régionales. Nous reviendrons sur l’histoire de T&P, son actualité mais aussi les questions qui fâchent…

Emission barrée par Krampon et Wilsdorf, JLR comme soutier.

Comme d’habitude l’émission est en diffusion sur RBN, Kebeka Liberata et en podcast.

Méridien zéro cliquez ici

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -

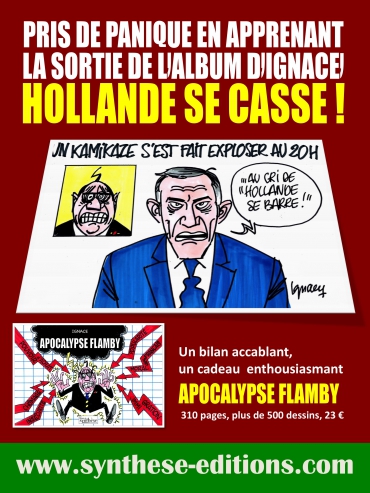

Hollande renonce à se représenter...

Le commander en ligne cliquez ici

Bulletin de commande cliquez là

-

RAPPEL Dimanche 11 décembre, à Rungis : Terre et peuple reçoit Jean-Marie Le Pen, Président d'honneur du FN

-

Mythologie Grecque - Mythes et Légendes #1