culture et histoire - Page 1111

-

Pompei découvertes passées

-

Pour sauver la langue française, merci monsieur Upinsky (Marion Sigaut)

-

Hannah Arendt : Le concept d’histoire

Suite d’articles sur La Crise de la culture, d’Hannah Arendt.

Pour revenir à l’article précédent : la tradition et l’âge moderne.

Fort logiquement, Hannah Ardent entame ce chapitre avec Hérodote, le « père de l’Histoire », pour qui la fonction de l’histoire est de « sauver les actions humaines de la futilité qui vient de l’oubli ». Il s’agit alors d’échapper à la mortalité, de ne plus « se mouvoir en ligne droite dans un univers ou tout, pour autant qu’il se meut, se meut dans un ordre cyclique ». Le thème des récits historiques devient donc des cas particuliers, des gestes singulières, qui perturbent le cycle : « la substance de l’histoire est constituée par ces interruptions autrement dit par l’extraordinaire ». Pour les mortels, réussir à imprimer leurs actes, leurs œuvres, dans la trame de l’histoire est alors le moyen de pénétrer la mémoire humaine, Mnémosyne – la mère de toutes les muse -, et donc d’accéder à l’immortalité.

Ceci ne retire pas nécessairement à l’étude de l’histoire son caractère potentiellement scientifique car le fait pour l’historien d’être certain de ne pas être en interaction avec son objet – contrairement au physicien – peut, d’une certaine manière, conférer à son domaine un caractère plus scientifique.

L’émergence du christianisme va cependant bouleverser l’approche de l’étude de l’histoire. En effet, si chez les Grecs, « la grandeur était aisément reconnaissable comme ce qui de soi-même aspirait à l’immortalité – c’est-à-dire, négativement parlant, comme mépris héroïque pour tout ce qui vient et passe simplement, pour toute vie individuelle, la sienne propre incluse », une telle approche de la grandeur ne pouvait demeurer intacte dans l’ère chrétienne. Dans le christianisme, « c’est le monde qui doit passer ; les hommes vivront éternellement ».

Descartes, avec son de omnibus dunitandum est[i], va introduire une nouvelle révolution : la vérité et le savoir ne peuvent se fier aux sens et à l’apparence, encore moins à la « vérité innée » de l’esprit, ni à la « lumière intérieure de la raison ». Contrairement à ce que l’on a tendance à croire trop rapidement, ce subjectivisme n’a pas jailli d’un affaiblissement de la religiosité, mais d’une perte de confiance, hautement justifiée, dans la capacité des sens à approcher la vérité[ii]. Ce doute se traduit, notamment, dans la remise en cause du géocentrisme, que l’observation simple justifiait pourtant amplement. Toutefois, cela ne remet pas fondamentalement en cause l’approche de l’histoire : si l’homme ne peut connaître le monde, il doit au moins savoir ce qu’il a fait lui-même. L’on peut avoir une approche similaire pour les mathématiques (approche issue de la pensée de Vico) : contrairement à la nature (que nous faisons que regarder ou essayer de copier), nous faisons les mathématiques nous-mêmes. Mais c’est aussi, peut-être, là que naît la science moderne : du déplacement de l’observation du quoi à la compréhension du comment[iii], de l’intérêt pour les choses à l’intérêt pour les processus. Cet intérêt pour le comment consiste aussi pour l’homme à désormais « faire la nature », comme dans le cas de la physique nucléaire par laquelle nous pouvons faire dans la nature ce que nous croyions précédemment ne pouvoir faire que dans l’histoire.

L’industrialisation, en tant que mécanisation des processus, s’intègre ainsi dans cette approche qui fait qu’à présent nous vivons dans un monde davantage façonné par l’Homme que par la nature. Il ne s’agit pas pour autant de réduire l’Homme à ce qu’il fabrique (la fabrication se distingue de l’action en ce sens qu’elle a un commencement et une fin, tandis que l’action s’inscrit dans une chaîne infinie d’évènements) car dans un monde dans lequel l’Homme a atteint un tel degré de maîtrise de ce qui l’environne, sa propre possibilité d’action devient effrayante.

En amont de la transformation hégélienne de la métaphysique en philosophie de l’histoire, Hobbes, Locke et Hume tentèrent de se débarrasser de la métaphysique au bénéficie d’une philosophie de la politique. L’on fait souvent remonter cette appropriation de l’histoire en tant que dialectique philosophique à Hegel, mais ce serait omettre que Kant adhérait également à une philosophie de l’histoire puisqu’il estimait que si on la considérait de son entier et non comme une accumulation d’évènements, tout prenait son sens, comme si existait une « intention de la nature », inconnue des acteurs mais compréhensibles de leurs suivants, comme si, en fait, les hommes étaient guidés par le « fil conducteur de la raison »[iv].

Prochain article : qu’est-ce que l’autorité ?

[i] Tout peut faire l’objet du doute.

[ii] Pour Hannah Arendt, la sortie de la religion commence au 17e siècle lorsque des théoriciens politiques commencent à établir que les commandements de la loi naturelle suffissent à faire fonctionner le corps politique indépendamment de Dieu (on retrouve ici la pensée de Jean Bodin). Or, ce recours à la loi naturelle (et non plus la loi divine) pour gouverner est issu de l’hétérogénéité religieuse issu de la Réforme. Quelque part, c’est donc l’ « excès » de religiosité des guerres de religions qui a initié la sortie de la religion.

Dans cette conception, cette sortie (en fait toute relative) de la religion se fait donc bien davantage par la politique que par les sciences.

[iii] L’on remarquera que l’explosion des nouvelles technologies tant à nous éloigne de la compréhension du comment pour nous ramener à l’observation du quoi ou du pourquoi. Par exemple, en utilisant les données saisies par les utilisateurs dans son moteur de recherche, Google est désormais plus performant que les instituts médicaux pour anticiper les épidémies de grippe (quoi), mais demeure complètement inutile pour les expliquer (comment).

[iv] Mais cette espèce d’immanence spinozienne de la Raison n’est-elle pas une autre manière de nommer Dieu ? Si, dans la pratique, dès lors qu’une chose est inintelligible à la raison humaine, on la renomme « ruse de la Raison » pour se convaincre que rien n’échappe à la Raison, n’est-ce pas juste une autre manière de dire qu’il y a quelque Chose de supérieur à l’homme qui gouverne l’univers ? Et ce « quelque Chose », Kant l’appelle Raison, certains athées (Comte-Sponville, Onfray) l’appellent cosmos, les Chrétiens Dieu ? Dès lors, l’athéisme rationaliste n’est-il pas en train de se contenter de renommer Dieu (ou de remplacer une religion par une autre ?) ?

http://loeildebrutus.over-blog.com/2016/10/hannah-arendt-le-concept-d-histoire.html

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, plus ou moins philo, tradition 0 commentaire -

Conférence : Russie d’hier et d’aujourd’hui, perceptions croisées

A l'occasion de la parution du livre dirigé par Anne Pinot et Christophe Réveillard, l'institut de la démocratie et de la coopération vous invite à la conférence :

Russie d’Hier et d’Aujourd’hui:

Russie d’Hier et d’Aujourd’hui:perceptions croisées

mercredi 23 novembre 2016 à 18h30

au 63bis rue de Varenne, Paris 7e.

Intervenants:

Christophe Réveillard,historien et politiste, enseignant-chercheur à l’IEP de Paris et à la Sorbonne,

Anne Pinot, docteur en Littérature comparée de l’Université Paris- Sorbonne,

Xavier Moreau, chef d’entreprise et géopolitologue,

Philippe Conrad, agrégé et professeur d’histoire, directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire.

La conférence sera présidée par Natalia Narotchnitskaïa, historienne, présidente de l’IDC, ancienne députée à la Douma.

Inscriptions: idc@idc-europe.org / 01 40 62 91 00

-

Hannah Arendt : La tradition et l’âge moderne

Cet article initie une série de recensions sur La Crise de la culture d’Hannah Arendt. La lecture de cet ouvrage n’est pas des plus accessibles. La pensée d’Arendt ne fait en effet pas système. Quand on constate comment les systèmes de pensée uniformisée et se voulant une cohérence d’ensemble ont pu dégénérer en totalitarismes de part une lecture réductrice du monde, on ne saurait faire grief à celle qui fut l’une des plus grandes critiques de tous les totalitarismes de ne pas s’être laissée enfermer dans une case philosophique. Si Hannah Arendt entame son ouvrage par une allégorie de la caverne de Platon, ce n’est pas pour rien : rien ne serait plus vain et dangereux que de se laisser cloîtrer au fond d’une caverne avec quelques schémas réducteurs (la lutte des classes, l’inégalité des races, la concurrence « libre et non faussée », l’ « ordre spontané », la main invisible, etc.) en guise de représentations du réel.

Cet article initie une série de recensions sur La Crise de la culture d’Hannah Arendt. La lecture de cet ouvrage n’est pas des plus accessibles. La pensée d’Arendt ne fait en effet pas système. Quand on constate comment les systèmes de pensée uniformisée et se voulant une cohérence d’ensemble ont pu dégénérer en totalitarismes de part une lecture réductrice du monde, on ne saurait faire grief à celle qui fut l’une des plus grandes critiques de tous les totalitarismes de ne pas s’être laissée enfermer dans une case philosophique. Si Hannah Arendt entame son ouvrage par une allégorie de la caverne de Platon, ce n’est pas pour rien : rien ne serait plus vain et dangereux que de se laisser cloîtrer au fond d’une caverne avec quelques schémas réducteurs (la lutte des classes, l’inégalité des races, la concurrence « libre et non faussée », l’ « ordre spontané », la main invisible, etc.) en guise de représentations du réel.Il n’empêche que cette absence de système de pensée peut laisser libre court à de multiples formes d’analyses et d’interprétations de l’auteur. Là est la difficulté de lecture mais là est aussi le premier intérêt de l’ouvrage : le lecteur qui saura surmonter la densité de pensée d’Arendt y trouvera une source probablement inépuisable de réflexions.

Le second intérêt de l’ouvrage réside dans son extraordinaire actualité. Dès les années 1960, Hannah Ardent pressent que la modernité est en train de se faire dépasser en engendrant un monstre qui la dévorera. Le mot n’est pas prononcé mais l’idée est là : le postmodernisme ravagera la modernité et initiera une terrible régression de l’Homme. Le chapitre consacré à la crise de l’éducation (que nous verrons plus tard) en est criant de vérité.

Je livre donc ici mes analyses personnelles de cette lecture, sachant que, comme précisé dans cette introduction, la pensée d’Hannah Arendt est d’une telle complexité que d’autres lecteurs y trouveront certainement d’autres angles d’approches. Pour davantage de clarté, les réflexions personnelles qui vont au-delà de l’ouvrage lui-même sont placées en notes de fin.

Hannah Arendt fait remonter notre tradition de la pensée politique à la caverne de Platon, qui décrit le domaine des affaires humaines, fait de déceptions et de confusion et duquel ceux qui aspirent à l’ « être vrai » doivent s’extraire pour découvrir « le ciel clair des idées éternelles ». Cette tradition fut une première fois rompue par Marx lorsqu’il se détourna de la politique puis y revint afin d’imposer ses normes aux affaires humaines[i]. En liant fondamentalement la politique et le travail, Marx va encore plus loin en prenant l’exact contre-pied de la citoyenneté antique puisque « non seulement à Athènes, mais pendant toute l’antiquité et jusqu’à l’âge moderne, ceux qui travaillaient n’étaient pas des citoyens et ceux qui étaient des citoyens étaient avant tout ceux qui ne travaillaient pas ou qui possédaient plus que leur force de travail ».

Dans le même ordre d’idée, Aristote définissait ainsi le loisir, non seulement comme l’émancipation du travail courant, mais aussi comme l’affranchissement de l’activité politique et des affaires de l’Etat (et donc le chemin de sortie de la caverne). Or, Marx, avec sa société sans classes et sans Etat, s’inscrit d’une part dans cette optique mais, paradoxalement, en prend également le chemin inverse en clamant avec Engels que « le travail crée l’homme »[ii]. Si, parallèlement, « la violence est la sage-femme de toute vieille société grosse d’une nouvelle » (Karl Marx et Friedrich Engels, Le Capital), c’est donc bien que la violence est la maïeutique de l’histoire, elle-même se voyant sous le prisme de l’organisation du travail. Ainsi, pour Marx, ce qui différence l’homme de l’animal, ce n’est pas la Raison mais le travail.

D’une manière similaire, si Aristote fondait la distinction civilisé/barbare par l’usage de la parole, Marx prend l’exact opposé en glorifiant la violence par rapport à la parole[iii]. In fine, la philosophie marxiste a bien pour objectif une rupture totale et radicale avec toute la tradition philosophique héritée de la Grèce antique.

C’est pourquoi, Hannah Arendt le place avec Kierkegaard et Nietzsche, dans des registres certes différents, dans la triangle philosophique qui a initié la révolte contre la tradition : « Kierkegaard veut promouvoir les hommes concrets, ceux qui souffrent ; Marx confirme que l’humanité de l’homme consiste en sa force productive et active qu’il appelle, dans son aspect le plus élémentaire, force de travail ; et Nietzsche insiste sur la productivité de la vie, sur la volonté de l’homme, la volonté-pour-la-puissance ».

Contrairement à certains raccourcis, Nietzsche n’était pas nihiliste, mais, au contraire, essayait de surmonter le nihilisme. De son côté, Kierkegaard cherchait à affirmer la dignité de la foi contre la raison et le raisonnement moderne. Il avait compris que l’incompatibilité des sciences modernes et des croyances traditionnelles ne résultait pas de quelconques avancées scientifiques – toutes peuvent être assimilées dans un système religieux – mais de l’esprit de doute et de défiance qu’induisent les sciences modernes en refusant la confiance aveugle dans ce qui est présenté par les religions comme vrai à la fois aux sens et à la raison de l’Homme.

Cette rupture avec la tradition se répercute fort logiquement sur les valeurs, qui, selon Arendt, sont « des articles de société qui n’ont aucune signification en eux-mêmes mais qui, comme d’autres articles, n’existent que dans la relativité en perpétuel changement des relations et du commerce sociaux ». Or, ces valeurs sans cesse changeantes embarrassent les « philosophies des valeurs » puisqu’elles sont alors privées de repères. Marx cru trouver la solution en fixant le temps de travail comme valeur-repère pour toutes les autres. La rupture du marxisme avec la tradition ne s’arrête cependant pas là. En effet, pour combler l’abîme que Descartes avait mis entre l’homme, res cogitans, et le monde, res extensa (et du coup, entre la connaissance et la réalité, la pensée et l’être), Hegel pensa trouver la solution, qui fit sa thèse fondamentale, par le mouvement : le mouvement dialectique de la pensée étant, dans cette thèse, identique au mouvement dialectique de la matière. Cependant, Marx n’évacue pas la tradition par ce matérialisme mais par son refus de l’idée selon laquelle l’homme est un animal doué de raison. Pour Marx, l’homme est un être essentiellement doué de la faculté d’action, et cette action est le travail.

En sus de la conception marxiste (et probablement dans son prolongement), la modernité a modifié profondément la conception même de ce qu’est la théorie. De système de vérités raisonnablement réunies, non faites en tant que telles mais données à la raison et aux sens, la théorie devint une hypothèse de travail scientifique changeante au gré des avancées de la science, sa validité résidant non dans ce qu’elle révèle mais dans ce qu’elle fonctionne[iv].

Ainsi, Hannah Arendt émet ce diagnostic cruel de l’approche moderne rompant avec la tradition : « les hommes ont décidé ne jamais quitter ce qui pour Platon était la « caverne » des affaires humaines quotidiennes, et de ne jamais s’aventurer d’eux-mêmes dans un monde et une vie que, peut-être, la fonctionnalisation intégrale de la société moderne a privé de l’une de ses caractéristiques les plus élémentaires : saisir d’émerveillement en face de ce qui est tel qu’il est ».

Prochain billet : Le concept d'histoire.

[i] Le matérialisme « total » de Marx rend en effet caduque toute approche via l’allégorie de la caverne.

[ii] On remarquera que de ce fait, glorifier la « valeur travail » est une approche très marxiste. Ce n’est pas la seule convergence entre le marxisme et le libéralisme postmoderne (les deux sont, par exemple, totalement matérialistes). Quelque part, le marxisme n’est en fait qu’un libéralisme postmoderne d’Etat (celui-ci prenant la place des multinationales, et réciproquement). D’où l’aisance, qui peut sembler extraordinaire à première vue, avec laquelle certains idéologues passent sans coup férir d’un marxisme de jeunesse à un libéralisme pur et dur une fois aux affaires.

[iii] De fait, l’eschatologie marxiste est un complet paradoxe puisqu’elle consiste à sortir l’homme de l’humanité (plus de travail), de l’histoire (plus de violence) et de la raison (plus de pensée philosophique, plus de parole).

[iv] Cette approche de la théorie scientifique ne pose pas problème en elle-même. Ce qui pose problème, c’est l’extension indéfinie de la science à toute la société au point d’en devenir totale. C’est alors que le scientisme intégral (qui n’a plus rien de scientifique) s’impose et devient totalitaire. Ceci est particulièrement évident dans le domaine de l’économie : d’une approche essentiellement sociale au départ, sous la férule des économistes dits orthodoxes (en pratique les néoclassiques et les néolibéraux), l’économie a acquis la prétention à la science exacte, notamment lorsqu’elle prétend décrire et anticiper les comportements des agents. C’est cette logique qui aboutit à une constitutionnalisation de l’économie (comme au travers des traités européens ou des différents traités internationaux – ou projets de traités (TTIP) – dits de « libre-échange ») et à un gouvernement (pardon une gouvernance …) par les règles qui n’est rien d’autre qu’une tyrannie qui avance masquée.

-

Les Grandes Batailles De La 2ème Guerre Mondiale - El Alamein ( National Geographic FR )

-

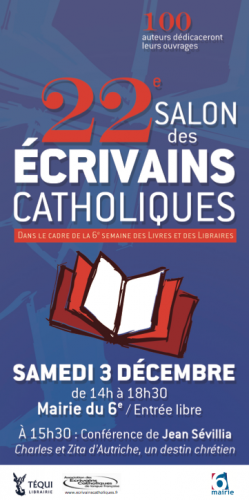

3 décembre : salon des écrivains catholiques

-

Les Grandes Batailles De La 2ème Guerre Mondiale - El Alamein ( National Geographic FR )

-

Gustave Le Bon et le Grand Remplacement vers 1880

Cet article de Nicolas Boileau, collaborateur de voxnr.com, est publié en Analyse, les rubriques Tribune et Débats étant réservées aux Invités. Vous pouvez poster votre avis au bas de cette page dans le fil des Commentaires.

Certains dénoncent un grand remplacement. Or on ne remplace pas celui qui va mourir ou celui qui est déjà mort. On ne remplace pas non plus celui qui n’en a rien à faire, ou celui qui ne veut pas paraître raciste ou xénophobe (il n’y en a plus d’ailleurs). On assiste à effacement d’un groupe de zombis, c’est tout. C’est la théorie de la constatation, pas de la conspiration. Nous connaîtrons le sort des indiens sans avoir connu leur gloire : où sont nos Sitting Bull, où sont nos Crazy Horse (ah oui, le Crazy Horse…) ?

En 1970, nous étions trois milliards (quel règne de la quantité !). Nous serons bientôt huit, seuls les crève-misère – et une poignée de cathos – ayant des enfants. Il est donc normal qu’ils viennent cohabiter avec les vieux richards que nous sommes ; Il n’y là que de la théorie de la constatation. Le reste de nos enfants achèvera de se métisser, comme à toutes les époques. Le fait que certains bonnes âmes bourgeoises dépourvues d’enfants collaborent (Merkel, Lagarde, May, quelques autres) n’étonnera personne. Elles nourriront les réfugiés et tous les africains comme les petites vieilles de Mary Poppins nourrissent les pigeons devant une ancienne cathédrale. C’est de l’humanitaire et Oscar Wilde en disait déjà le plus grand mal avant Louis-Ferdinand Céline. A cette même époque victorienne, John Hobson reproche à l’impérialisme britannique ou occidental d’être bien trop humanitaire ; car plus on est humanitaire, plus on intervient, cela vous étonne ?

Il reste toujours une bonne action à commettre, au Darfour, en Libye, en Océanie.

Venons-en au GR comme on dit.

Ah, le Grand Remplacement. Le pérenne, éternel, périlleux Grand Remplacement. Mais lisez Juvénal ! Voici ce qu’il dit Juvénal :

« Je ne puis supporter, ô Quirites, une ville devenue grecque. Grecque ? Quelle est en réalité la proportion d’Achéens dans cette lie ? Il y a longtemps que de Syrie l’Oronte (fleuve syrien donc) est venu se jeter dans le Tibre ; c’est la langue et les mœurs de là-bas, c’est la harpe aux cordes obliques, ce sont les flûtes et les tambourins barbares que ce fleuve charrie dans ses eaux, sans oublier les filles condamnées à lever des hommes aux alentours du Cirque. »

La population a été remplacée à Rome comme elle a été remplacée à Athènes. Juvénal a dix-sept siècles d’avance sur Gobineau.

Mais restons en France dans notre propre dix-neuvième siècle. On va citer un vieux maître et sa psychologie du socialisme, dans lequel il dresse un tableau catastrophé, plus encore que celui de Renaud Camus, des invasions qui nous guettent ici comme en Amérique. J’ai déjà rappelé Drumont et surtout Maupassant, considéré comme un innocent conteur naturaliste et scolaire. Récitons-le du coup :

« Des Arabes, des nègres, des Turcs, des Grecs, des Italiens, d’autres encore, presque nus, drapés en des loques bizarres, mangeant des nourritures sans nom, accroupis, couchés, vautrés sous la chaleur de ce ciel brûlant, rebuts de toutes les races, marqués de tous les vices, êtres errants sans famille, sans attaches au monde, sans lois, vivant au hasard du jour dans ce port immense, prêts à toutes les besognes, acceptant tous les salaires, grouillant sur le sol comme sur eux grouille la vermine, font de cette ville une sorte de fumier humain où fermente échouée là toute la pourriture de l’Orient. »

Il est à Marseille Maupassant, cette première ville-étape du Paris-Dakar, comme disaient les inconnus.

Mais venons-en à Gustave Le Bon ; Comme beaucoup de racistes d’alors, il est fasciné par les anglo-saxons (nos socialistes le sont toujours, ils se mettent toujours en quatre pour Sarah marmelade!) et il regrette l’invasion des métèques européens en Amérique :

« Les dangers qui menacent l’Europe, menacent les États-Unis dans un avenir beaucoup plus prochain encore. La guerre de Sécession a été le prélude de la lutte sanglante qui s’engagera bientôt entre les couches diverses qui vivent sur leur sol. C’est vers le nouveau monde que se dirigent d’instinct tous. les inadaptés de l’univers. Malgré ces invasions, dont aucun homme d’État américain n’a compris le péril, la race anglo-saxonne est encore en majorité aux États-Unis. Mais d’autres races, Mexicains, Nègres, Italiens, Portoricains, etc., s’y multiplient de plus en plus. »

Le Bon ne fait pas différence entre italiens et nègres (Vacher de Lapouge mettait le chinois au-dessus du brachycéphale français, Chamberlain l’alpin bavarois au-dessus du slave blond, ô racistes!) ; d’ailleurs il s’en prend tout le temps aux peuples latins, et il dira même dans sa très ubuesque civilisation des arabes que les pauvres ibères sont de simples aborigènes à côté des civilisateurs arabes. Comme quoi on est toujours le sous-homme de quelqu’un.

Trente ans avant d’autres sociologues et commentateurs américains « de souche » (Madison Grant, Edward Allsworth Ross, Francis Scott Fitzgerald, curieusement pas Geronimo), Le Bon note sur un ton affolé :

« C’est ainsi, par exemple, que les États-Unis comptent aujourd’hui environ 8 millions de nègres. Une immigration annuelle de 400.000 étrangers accroît sans cesse cette dangereuse population. Ces étrangers forment de véritables colonies, parfaitement indifférentes, et le plus souvent hostiles à leur patrie d’adoption. Sans lien de sang, de tradition ou de langage avec elle, ils ne se soucient nullement de ses intérêts généraux. Ils ne cherchent qu’à se faire nourrir par elle. »

On parle ici de l’Amérique des blancs, de peuplement européen, celle qui fait fantasmer le nouveau racisme US. Or les trois millions de membres du KKK dans les années vingt défilaient contre les catholiques, les méditerranéens et les irlandais. Et je ne vous dis pas le mal que l’on pensait des balkaniques. Puis le Bon décrit lyriquement l’art de vivre de ces nouveaux américains :

« Ils ne peuvent vivre à peu près qu’à la condition de se contenter des travaux les plus infimes, des emplois les plus secondaires, et par conséquent, des plus insuffisants salaires. Ces étrangers ne forment encore que 15% environ de la population totale des États-Unis, mais dans certaines régions ils sont bien près d’être en majorité, et ils le seront bientôt si les nègres continuent à pulluler dans les décennies à venir. L’État du Dakota septentrional compte déjà 44% d’étrangers. »

Le Dakota est d’ailleurs alors peuplé d’allemands, mais Le Bon les trouve trop syndiqués et pas intégrés. Comme quoi personne n’est parfait, même pas l’alpin germanophone.

Le petit et inévitable délire sur les noirs s’ensuit :

« Les 9 dixièmes des nègres sont concentrés dans les 15 États du Sud, où ils forment un tiers de la population. Dans la Caroline du Sud, ils sont maintenant en majorité et dépassent le chiffre de 60%. Ils égalent les blancs en nombre dans la Louisiane. On sait comment les nègres sont traités sur le sol américain, où généralement leur libération de l’esclavage est considérée comme une colossale erreur. »

Ben oui, il fallait les garder esclaves. Une journaliste un peu sérieuse (il en reste) récemment a rappelé que les noirs du District fédéral sont quatre-vingt-trois fois plus pauvres que leurs voisins blancs. Et ce après huit ans de l’autre au pouvoir !

Puisil s’en prend aux pauvres italiens (détestés, vous vous en souvenez, par Rebatet aussi) et aux inévitables irlandais pourtant chassés de leur île par une crise sciemment gérée par le cabinet whig Anglais (trois millions de morts de plus pour Albion, trois!) :

« Tels sont, par exemple, les ouvriers irlandais des ateliers anglais. Monsieur de Rouziers a noté, après bien d’autres, leur infériorité, constatée également en Amérique: » Ils ne montrent pas le désir de s’élever, et sont satisfait dès qu’ils ont de quoi manger. » En Amérique on ne les voit guère, de même d’ailleurs que les Italiens, exercer d’autres professions que celles des mendiants, politiciens, maçons, domestiques ou chiffonniers. »

Dans cette phrase je suis au moins d’accord avec une chose : l’absence de distinguo entre domestique et politicien. Demandez à Netanyahou ce qu’il pense du président américain (blond, noir ou épiscopalien) pour voir.

Le Bon enfonce ensuite son clou sur l’étatisme latin, qui comme on sait a gagné les USA (cent mille fonctionnaires à plus de 200 000 dollars à Washington!) :

« Les conséquences inévitables de cet état de choses ont été un accroissement très rapide du nombre des fonctionnaires italiens, et par conséquent des dépenses budgétaires. Des faits identiques se produisant chez tous les peuples latins apparaissent nettement comme la conséquence de la constitution mentale de leur race. La démonstration est plus probante encore, quand on rapproche ces faits de ce que nous avons dit dans un autre chapitre des résultats produits par l’initiative privée chez les Anglo-saxons. »

Mais continuons avec Le Bon car son tableau apocalyptique a une part de vérité. Le monde moderne et son école publique fabriquent trop de pseudo-savants, de diplômés, d’inadaptés (dont sans doute votre rédacteur et tous les amateurs de conspiration qui passent leur journée sur le web au lieu de tirer à l’arc, de cultiver des légumes ou de naviguer au loin) :

« A la foule des inadaptés créés par la concurrence et par la dégénérescence, s’ajoutent chez les peuples latins les dégénérés produits par incapacité artificielle. Ces inadaptés sont fabriqués à grands frais par nos collèges et nos universités. La légion des bacheliers, licenciés, instituteurs et professeurs sans emploi constituera peut-être un jour un des plus sérieux dangers contre lesquels les sociétés auront à se défendre. La formation de cette classe d’inadaptés artificiels est toute moderne. »

De là les nouveaux barbares qui menacent la civilisation (IE la propriété bourgeoise), bien avant nos pauvres islamistes et réfugiés :

« Car ce n’est pas seulement les détenteurs de la richesse que menacent les nouveaux barbares, mais bien notre civilisation même. Elle ne leur apparaît que comme la protectrice du luxe, comme une complication inutile. Jamais les malédictions de leurs meneurs n’ont été aussi furieuses. Jamais peuple dont un ennemi sans pitié menaçait les foyers et les dieux n’a fait entendre de pareilles imprécations. Les plus pacifiques des socialistes se bornent à demander l’expropriation de la bourgeoisie. Les plus ardents veulent son anéantissement complet. »

Mais la bourgeoisie, surtout en France, est dure à cuire. Demandez à Bernanos ou Jacques Ellul pour voir. Elle en a vu d’autres et elle en bouffera d’autres avec Valls ou Juppé aux commandes. Quant aux italiens ils ont fini par de faire de bons américains, encore plus racistes que leurs devanciers (car il n’y pas de machins de souche, il y a seulement des devanciers sur un terrain, et dans ce cas comme en d’autres, c’est la raison du plus riche qui est toujours la meilleure.

Quant à la civilisation en voie de remplacement, il y a longtemps que nos deux plus grands esprits modernes (Marx et Guénon) nous l’ont décrite :

« La bourgeoisie façonne le monde à son image, et force les nations à adopter son genre de vie, qu’elle nomme civilisation. »

« Le monde moderne a créé une civilisation qui est tout sauf une civilisation, qui est juste le contraire d’une civilisation. »

http://www.voxnr.com/6286/gustave-le-bon-et-le-grand-remplacement-vers-1880

-

La corruption de l'éducation nationale (Claire Colombi)