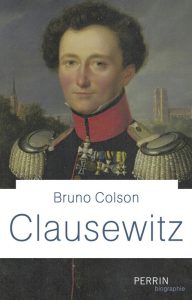

(Breizh-info.com) – Bruno Colson vient de publier une biographie très attendue de Clausewitz, aux éditions Perrin. Belge et francophone, Professeur à l’université de Namur, Bruno Colson, spécialiste d’histoire militaire, a publié notamment La Culture stratégique américaine. L’influence de Jomini, L’Art de la guerre, de Machiavel à Clausewitz et, chez Perrin, a présenté leDe la guerre de Napoléon.

Carl von Clausewitz (1780-1831) appartient à la catégorie des illustres inconnus dont l’oeuvre a masqué la vie. C’est en effet grâce à Vom Kriege (De la guerre), publié quelques années après sa mort, qu’il acquiert une célébrité qui va défier le temps. Cet immense traité reste considéré comme le plus important jamais consacré aux questions militaires et stratégiques, inspirant les plus grands généraux, mais également des intellectuels comme Guy Debord, Raymond Aron ou René Girard.

Or, Clausewitz a été aussi un officier supérieur de premier ordre et un acteur influent des guerres napoléoniennes. Témoin de la « grande catastrophe » de 1806, il devient l’un des artisans de la réforme de l’armée prussienne des années 1808-1811, puis participe à la campagne de Russie dans l’armée du tsar, la Prusse étant alors alliée de Napoléon, ce qui lui vaut une disgrâce durable à sa cour. On le retrouve dans les états-majors et sur les principaux champs de bataille jusqu’à Ligny et Waterloo où ses décisions prirent une portée considérable. Général, penseur, conseiller à l’occasion frondeur, mari aimant et ami exemplaire, il consacra les dernières années de sa vie à rédiger les récits de ses principales campagnes et à écrire son chef-d’oeuvre. Avec l’exigence et le talent qui le caractérisent, Bruno Colson est parti pendant plusieurs années à sa découverte, exhumant notamment de nombreuses archives inédites pour restituer l’homme dans ses multiples facettes.

Nous nous sommes entretenus avec l’auteur (ci-dessous) d’un ouvrage majeur, en Français, pour qui veut comprendre et découvrir la vie d’un homme dont les écrits sont fondamentaux en terme de stratégie militaire.

Bruno Colson – Clausewitz – Perrin – 27 €

Bruno Colson – Clausewitz – Perrin – 27 €

Entretien avec Bruno Colson

Breizh-info.com : Tout d’abord, qu’est-ce qui vous a amené à vous passionner pour l’histoire ? Pour l’histoire militaire ensuite ?

Bruno Colson : C’est une passion qui remonte à l’enfance et que j’ai « intellectualisée » ensuite. Comme le dit Jean Tulard, le déclic est souvent provoqué soit par les livres d’histoire illustrés, soit par les soldats de plomb. Dans mon cas, ce fut les deux. Ensuite, j’ai bien réalisé que la guerre avait toujours entraîné des souffrances et des malheurs indicibles. C’est un phénomène provoqué par les hommes et il mérite d’être étudié sérieusement.

Breizh-info.com : Si vous deviez résumer la vie de Clausewitz en quelques lignes, que diriez-vous ?

Bruno Colson : Issu d’une famille modeste mais désireuse de monter dans l’échelle sociale, Carl von Clausewitz a grandi dans le culte de l’armée prussienne et du métier d’officier, tout en étant doué d’une intelligence peu commune, d’une sensibilité de poète et d’une grande ouverture d’esprit. Témoin de l’humiliation subie par son pays face à Napoléon, il a redoublé d’efforts pour réformer l’armée prussienne et aussi comprendre ce qu’est fondamentalement la guerre. De là sont issus ses nombreux écrits, dont le plus important est Vom Kriege (De la guerre),toujours considéré comme l’ouvrage de réflexion le plus approfondi sur ce thème.

Breizh-info.com : En quoi Clausewitz fut-il un grand officier avant d’être le théoricien que l’on connait ?

Bruno Colson : Il a toujours été noté comme un officier modèle, très appliqué et connaissant parfaitement son métier. Il a d’abord réussi à traduire en textes les idées du général Scharnhorst, le grand réformateur de l’armée prussienne. En 1812, son choix de servir la Russie lui a permis de jouer un rôle capital dans le changement de camp de la Prusse, ce qui a préludé à la dernière grande coalition contre Napoléon. Comme chef d’état-major d’un corps d’armée prussien en 1815, il a contribué à la victoire alliée de Waterloo en résistant aux forces du maréchal Grouchy à Wavre.

Breizh-info.com : Clausewitz n’a-t-il pas finalement été « l’anti » Napoléon ?

Bruno Colson : Même s’il était déjà un officier intellectuel avant d’affronter Napoléon en 1806, la défaite infligée par celui-ci à la Prusse l’a effectivement marqué pour la vie. Clausewitz a vu Napoléon comme celui qui avait ouvert la porte d’une forme de guerre plus intense et plus violente. Il fallait donc, pour lui résister, s’inspirer de ses méthodes et faire appel à l’énergie du peuple, comme les Français le faisaient depuis leur Révolution.

Breizh-info.com : Votre ouvrage permet de se familiariser avec un travailleur acharné, et avec un penseur hors pair, en quête permanente de défi (pour lui-même, pour son armée …). Finalement, on dirait que Clausewitz a tellement pensé et agi qu’il n’a pas eu le temps de synthétiser son œuvre. Qu’en dites-vous ?

Bruno Colson : Son De la guerre est en effet inachevé, mais les spécialistes discutent du degré d’inachèvement et on découvre encore des manuscrits inédits. Clausewitz est mort à 51 ans, du choléra. Il n’a pas eu le temps de mettre la dernière main à son œuvre, qui était néanmoins presque terminée. Cela contribue paradoxalement à la richesse de celle-ci, car elle laisse la porte ouverte à des réflexions ultérieures, au fur et à mesure de l’évolution du monde. Clausewitz considérait d’ailleurs que son ouvrage ne devait pas servir de manuel sur le champ de bataille mais former l’esprit de son lecteur en aidant ce dernier à développer son propre jugement.

Breizh-info.com : Pourquoi ses écrits, presque deux siècles après sa mort, restent-ils toujours profondément d’actualité, lus, et assimilés, notamment au sein des armées modernes ?

Bruno Colson : C’est dû à la profondeur de la réflexion clausewitzienne, qui ne s’enferme pas dans une époque mais cherche à comprendre « la guerre en soi ». Celle-ci se révèle en « une étonnante trinité », écrit Clausewitz, où interagissent les dirigeants politiques, les chefs militaires et les peuples. Ces trois groupes sont animés par des calculs rationnels, d’autres fondés sur des probabilités où il faut faire la part du hasard, et enfin des passions hostiles. L’ordre d’énumération de ces attitudes correspond plutôt à celui des trois groupes, mais pas toujours, ce qui engendre beaucoup plus de possibilités et permet de rendre compte de situations très diverses.

Breizh-info.com : Qu’est-ce qui différencie un Clausewitz d’un Sun Tzu dans l’analyse de la guerre ?

Bruno Colson : La réflexion de Sun Tzu est beaucoup plus laconique, ce qui la rend plus accessible dans notre monde de gens pressés. Elle est subtile et peut avoir plus directement des implications pratiques, mais elle n’atteint pas selon moi la profondeur de celle de Clausewitz.

Breizh-info.com : Quelles lectures conseilleriez-vous à nos lecteurs férus de cette époque, et de stratégie militaire ? Quels sont les livres qui vous ont marqué récemment ?

Bruno Colson : Les publications en anglais sont aujourd’hui, dans ce domaine comme dans d’autres, les plus nombreuses et les plus variées. Pour me limiter à des productions en français, je citerais d’abord le Relire De la guerre de Clausewitz, par Benoît Durieux. C’est une excellente introduction, qui peut être suivie du Clausewitz en France, où le même auteur retrace la façon dont les Français ont pris connaissance des idées du général prussien et les ont commentées et assimilées.

Jean-Jacques Langendorf offre un panorama plus large avec La Pensée militaire prussienne, une synthèse capitale qui part de Frédéric II pour s’arrêter en 1914. Jean-Yves Guiomar a bien alimenté le débat avec L’Invention de la guerre totale, XVIIIe-XIXe siècle, où il pointe la responsabilité des dirigeants révolutionnaires français, dont les buts de guerre avaient le grave défaut d’être trop vagues. Enfin, je citerais la version publiée de la thèse de doctorat de Gilles Candela, L’Armée d’Italie. Des missionnaires armés à la naissance de la guerre napoléonienne.

C’est une étude novatrice qui pourrait en susciter d’autres sur les différentes armées conduites par Napoléon.

Propos recueillis par Yann Vallerie

[cc] Breizh-info.com, 2016 dépêches libres de copie et diffusion sous réserve de mention de la source d’origine

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2016/10/01/bruno-colson-clausewitz-a-toujours-ete-note-comme-un-officier-modele.html

Dans son merveilleux livre Travaux des champs (éd. du Rocher, 2009), Alain Leygonie écrivait avec justesse que « le basculement dans la modernité » des populations rurales avait été l’événement le plus important des cent dernières années. Depuis les années 1960, nombreux furent nos hommes politiques à trahir la confiance de leurs électeurs habitant les zones rurales en leur laissant croire en un avenir meilleur. En 1945, près de 10 millions de Français travaillaient encore dans l’agriculture ! Aujourd’hui, la population active dans le monde agricole représente moins de 4 % des travailleurs !

Dans son merveilleux livre Travaux des champs (éd. du Rocher, 2009), Alain Leygonie écrivait avec justesse que « le basculement dans la modernité » des populations rurales avait été l’événement le plus important des cent dernières années. Depuis les années 1960, nombreux furent nos hommes politiques à trahir la confiance de leurs électeurs habitant les zones rurales en leur laissant croire en un avenir meilleur. En 1945, près de 10 millions de Français travaillaient encore dans l’agriculture ! Aujourd’hui, la population active dans le monde agricole représente moins de 4 % des travailleurs !

Bruno Colson – Clausewitz – Perrin – 27 €

Bruno Colson – Clausewitz – Perrin – 27 €  "[...] Il est temps de retrouver l'ordre véritable des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de notre agir et de notre vie, à la seule place qu’Il doit occuper. Ainsi, notre cheminement chrétien pourra graviter autour de ce Roc, se structurer dans la lumière de la foi et se nourrir dans la prière, qui est un moment de rencontre silencieuse et intime où l’homme se tient face à face avec Dieu pour l’adorer et lui exprimer son amour filial.

"[...] Il est temps de retrouver l'ordre véritable des priorités. Il est temps de remettre Dieu au centre de nos préoccupations, au centre de notre agir et de notre vie, à la seule place qu’Il doit occuper. Ainsi, notre cheminement chrétien pourra graviter autour de ce Roc, se structurer dans la lumière de la foi et se nourrir dans la prière, qui est un moment de rencontre silencieuse et intime où l’homme se tient face à face avec Dieu pour l’adorer et lui exprimer son amour filial. Je crois que nous sommes victimes de la superficialité, de l’égoïsme et de l'esprit mondain que répand la société médiatique. Nous nous perdons dans des luttes d'influences, des conflits de personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous nous gonflons d’orgueil, de prétention, prisonnier d’une volonté de puissance. Pour des titres, des charges professionnelles ou ecclésiastiques, nous acceptons de viles compromissions. Mais tout cela passe comme la fumée. Dans mon nouveau livre, j'ai voulu inviter les chrétiens et les hommes de bonne volonté à entrer dans le silence ; sans lui, nous sommes dans l'illusion. La seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même, et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler.

Je crois que nous sommes victimes de la superficialité, de l’égoïsme et de l'esprit mondain que répand la société médiatique. Nous nous perdons dans des luttes d'influences, des conflits de personnes, dans un activisme narcissique et vain. Nous nous gonflons d’orgueil, de prétention, prisonnier d’une volonté de puissance. Pour des titres, des charges professionnelles ou ecclésiastiques, nous acceptons de viles compromissions. Mais tout cela passe comme la fumée. Dans mon nouveau livre, j'ai voulu inviter les chrétiens et les hommes de bonne volonté à entrer dans le silence ; sans lui, nous sommes dans l'illusion. La seule réalité qui mérite notre attention, c'est Dieu lui-même, et Dieu est silencieux. Il attend notre silence pour se révéler. Varg Vikernes, Magie et religion en ancienne Scandinavie

Varg Vikernes, Magie et religion en ancienne Scandinavie