culture et histoire - Page 1167

-

La petite histoire : La chasse aux sorcières et l'Inquisition

-

Passé Présent n°110 - Être minoritaire en terre d'Islam

-

L'avenir à l'ère de Tesla

-

"Les Indo-Européens"

-

Enquête sur la monarchie, de Charles Maurras

Point besoin de présenter Charles Maurras. On sait qui est l’homme, on sait sa qualité de figure indépassable du courant monarchiste, et l’on sait qu’il vaut mille théoriciens et penseurs politiques contemporains. On reconnaitra sans mal qu’à notre époque, plus de cent cinquante ans après le renversement du dernier roi de France (ou, plus spécifiquement dans son cas, des Français), le monarchisme peut sembler quelque chose de parfaitement vain, et pour certains, un vœu pieux. Mais le monde dans lequel nous vivons est dans un état si catastrophique, au point de connaître pour la première fois une réelle menace d’extinction, qu’il serait malavisé de négliger toute voie, y compris celle-ci, si impraticable la restauration semblât-elle. Après tout, l’Histoire est remplie de surprises...

Félix Croissant, pour le SOCLE

C’est sur Enquête sur la Monarchie, le huitième livre de Charles Maurras, publié en 1900, que se penche le présent article. En 1924, Maurras, alors au sommet de son influence et de sa gloire, se lamente que l’on réimprime ce "vieux livre" : pour lui, sa réimpression "accuse la longueur de la crise et l’ignorance du seul topique approprié". Les gigantesques bouleversements du premier quart du 20ème siècle et leurs millions de morts n’ont pas "fait varier d’un iota le problème central de la vie publique française, sa faiblesse de direction". En résumé, la dégringolade institutionnelle continue (et elle continue encore de nos jours, réduisant l’écart susmentionné entre nos époques !), et il n’y a personne pour éteindre le moteur. Il va sans dire que Maurras, déjà partisan du rétablissement de la monarchie, en sort davantage persuadé de l’inanité des gouvernements républicains, paralysés par le jeu politique, et donc de la capacité de la République, mais aussi de la démocratie républicaine, à garantir l’ordre et la sécurité du peuple français face aux bouleversements à venir, dont il ne doute pas un seul instant. "En fait, on se demande toujours, et de plus en plus : oui ou non, l’institution d’une monarchie n’est-elle pas de salut public ?"

Après le limpide Mes idées politiques, on tient là la pierre angulaire de la pensée politique de Maurras. Car l’homme propose un système. De nombreux intellectuels de l’époque le voyaient d’ailleurs comme le seul homme de droite dont le positionnement se caractérisait par AUTRE CHOSE que son opposition systématique à la gauche — inspirant au Socle la nécessité de la critique positive qui caractérise son action. Le passé et le présent continuent de se confondre : cette droite en crise d’identité, ne la connaissons-nous pas par cœur, aujourd’hui ? Cette droite que l’on a tendance à chercher, à la substance oblitérée, tout comme à gauche, par l’idéologie sociale-libérale ? [....]

La sute sur Le Socle

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Enquete-sur-la-monarchie-de

-

Le dernier livre de Jacques Bainville.....

Jacques Bainville est né et mort un 9 février.

C'est à dessein que nous avons choisi ce jour anniversaire de sa naissance et de sa mort pour débuter cette Catégorie qui lui sera consacrée.

Et nous le ferons, avant de publier des textes proprement dits, d'une façon peut-être un peu moins banale : en mettant à disposition, sous forme d'un Album, du "dernier livre de Jacques Bainville", en fait une plaquette, éditée juste après sa mort.....

Le dernier livre de Jacques Bainville...

http://lafautearousseau.hautetfort.com/archive/2012/02/09/lire-jacques-bainville-ii.html

-

Nîmes (30) : l’église la plus ancienne de la ville a été découverte

L’équipe de l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) a présenté ce vendredi 24 juin le fruit de fouilles menées chez un particulier de fin décembre 2015 au 22 avril dernier. Elles ont révélé 130 tombes ainsi que l’abside d’une église paléochrétienne du Ve siècle.

Une église paléochrétienne datant du Ve siècle a été découverte par une équipe de l’Inrap (Institut national de recherches archéologiques préventives) lors de fouilles menées sur le terrain d’un particulier qui habite dans le quartier des Amoureux. 130 tombes dont les datations s’échelonnent entre la fin de l’Antiquité et le haut Moyen-Age ont également été trouvées lors d’une campagne débutée le 30 décembre dernier et achevée le 22 avril dernier.

L’imposante fondation d’une abside semi-circulaire de l’édifice religieux, bâti avec des remplois antiques monumentaux, a été mise au jour. L’intérieur de l’abside accueille de nombreuses sépultures. Au sein du cimetière, ont été découverts des sarcophages en plomb datant d’autour du IIIe siècle. Les autres tombes sont construites avec des pierres, tuiles ou bois. Il faudra de nombreux mois de travail avant la remise du rapport de fouilles probablement pour la fin de l’année prochaine.

http://www.fdesouche.com/743143-nimes-30-leglise-la-plus-ancienne-de-la-ville-ete-decouverte

-

Le FN laissera-t-il insulter les pieds-noirs impunément ?

Alexandre Benoît salit votre image et vous fait perdre des voix qui vous seront bien utiles l’an prochain.

À titre posthume, on devient presque toujours un être exceptionnel, une figure marquante d’une époque, même lorsqu’on a été critiqué, vilipendé, mis au placard, etc. N’est-ce pas le cas de Michel Rocard ? Il a, paraît-il, fait des réformes extraordinaires… puisque nos élites le disent !Ce que je retiens surtout de Rocard, c’est qu’il se vantait d’avoir participé au financement du FLN, ennemi de la France, au cours de la guerre d’Algérie, lui permettant de se procurer des armes et des explosifs qui ont tué de jeunes appelés français, vos enfants métropolitains, nos enfants, alors que François Mitterrand, lui, faisait exécuter des dizaines de terroristes (45 personnes ont été guillotinées tandis qu’il occupait les fonctions de garde des Sceaux).

-

Insurrection - Capitaine

-

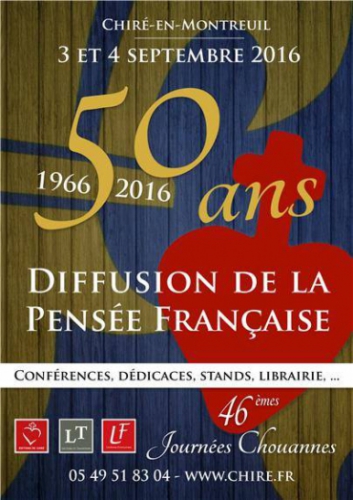

Samedi 3 et dimanche 4 septembre : CHIRE FETE SES 50 ANS !

Depuis 50 ans, est installée à Chiré-en-Montreuil, près de Poitiers, une petite maison d'éditions qui a effectué (et qui effectue toujours) un énorme travail. Il s'agit de Diffusion de la pensée française, plus connue sous le nom de "Chiré". Cinquante ans de combat, sans interruption, c'est remarquable. Surtout lorsque l'on connait les difficultés que l'on rencontre pour diffuser les idées non conformes aux diktats de la pensée dominante.

DPF est une maison de sensibilité catholique et contre révolutionnaire affirmée qui a toujours refusé l'ostracisme à l'encontre des autres composantes de la famille nationaliste et identitaire. C'est tout à son honneur. Voilà pourquoi c'est avec plaisir que Synthèse nationale sera présent aux journées chouannes (les 46e du genre) qui marqueront, les 3 et 4 septembre prochain, ce cinquantième anniversaire des "éditions de Chiré".

Voir le film publicitaire cliquez ici