culture et histoire - Page 1198

-

Forces spéciales : Les Spetsnaz

-

La Guerre comme Expérience Intérieure

« Pour le soldat, le véritable combattant, la guerre s'identifie à d'étranges associations, un mélange de fascination et d'horreur, d'humour et de tristesse, de tendresse et de cruauté. Au combat, l'homme peut manifester de la lâcheté ou une folie sanguinaire. Il se trouve alors écartelé entre l'instinct de vie et l'instinct de mort, pulsions qui peuvent le conduire au meurtre le plus abject ou à l'esprit de sacrifice » (Philippe Masson, L'Homme en Guerre 1901-2001, éd. du Rocher, 1997).

Voici quelques mois paraissait, dernière publication française du vivant d'Ernst Jünger, La Guerre comme Expérience Intérieure, préfacée par le “philosophe” André Glucksmann, chez Christian Bourgois éditeur, maison qui depuis des années s'est fait une spécialité des traductions jüngeriennes. Un texte d'importance, qui vient utilement compléter les écrits de guerre déjà parus de l'écrivain allemand, Orages d'Acier, Boqueteau 125, et Lieutenant Sturm, ouvrages de jeunesse que les spécialistes de son œuvre polymorphe considèrent à la fois comme les plus vindicatifs, initiateurs de ses prises de position politique ultérieures, et parallèlement déjà annonciateurs du Jünger métaphysique, explorateur de l'Être, confident de l'intimité cosmique.

Engagé volontaire au premier jour des hostilités en 1914, 14 fois blessé, titulaire de la Croix de Fer Première Classe, Chevalier de la Maison des Hohenzollern, de l'Ordre “Pour le Mérite”, distinction suprême et rarissime pour un homme du rang, Ernst Jünger publie dès 1920, à compte d'auteur et, comme il se plaira à dire par la suite, « sans aucune intention littéraire », In Stahlgewittern (Les Orages d'Acier), qui le révèlent d'emblée au milieu des souvenirs tous larmoyants des Barbusse, Remarque, von Unruh ou Dorgelès, comme un rescapé inclassable, un collectionneur tant de révélations ontologiques que de blessures physiques et morales. André Gide et Georges Bataille crieront au génie.

Une théorie du guerrier émancipé

Estimant ne pas avoir épuisé son sujet, il surenchérit en 1922 par la publication de Der Kampf als inneres Erlebnis (La Guerre comme Expérience intérieure), qu'il dédie à son jeune frère Friedrich Georg Jünger, lui aussi combattant émérite de la guerre mondiale et talentueux publiciste : « À mon cher frère Fritz en souvenir de notre rencontre sur le champ de bataille de Langemarck ». Il découpe son manuscrit en 13 courts tableaux, autant de souvenirs marquants de “sa” guerre, qu'il intitule sans fard Sang, Honneur, Bravoure, Lansquenets, Feu ou encore Veillée d'armes. Nulle trace d'atermoiement dans la plume de Jünger, nul regret non plus : « Il y a davantage. Pour toute une partie de la population et plus encore de la jeunesse, la guerre apparaît comme une nécessité intérieure, comme une recherche de l'authenticité, de la vérité, de l'accomplissement de soi (...) une lutte contre les tares de la bourgeoisie, le matérialisme, la banalité, l'hypocrisie, la tyrannie ». Dans ces quelques mots tirés de W. Deist, extraits de son article « Le “moral” des troupes allemandes sur le front occidental à la fin de 1916 » (in Guerre et Cultures (Actes du colloque de Péronne, 1992), A. Colin, 1994), transparaît l'essentiel du Jünger de l'immédiat après-guerre.

Préambule au récit, la lecture de la préface d'André Glucksmann laisse bien sceptique quant à sa légitimité. « Le manifeste, ici réédité, est un texte fou, mais nullement le texte d'un fou. Une histoire pleine de bruit, de fureur et de sang, la nôtre ». En s'enferrant dans les classiques poncifs du genre, le philosophe relègue la pensée de Jünger à une simple préfiguration du national-socialisme, fait l'amalgame douteux entre Der Kampf... et Mein Kampf. Et s'il note avec justesse que le Lansquenet du présent ouvrage annonce le Travailleur de 1932, il n'en restreint pas moins l'œuvre de Jünger à la seule exaltation de la radicalité, du nihilisme révolutionnaire (citant pêle-mêle Malraux, Breton et Lénine), à l'union du prolétariat et de la race sans distinguer la distance jüngerienne de la soif de sang et de haine qui nourriront fascisme, national-socialisme et bolchévisme. À vouloir moraliser un essai par essence situé au-delà de toute morale, Glucksmann dénature Jünger et passe à coté de son message profond.

L'ennemi, miroir de sa propre misèreLà où Malraux voit le « fondamental », Jünger perçoit « l'élémentaire ». L'adversaire, l'ennemi n'est pas le combattant qui se recroqueville dans le trou d'en face mais l'Homme lui-même, sans drapeau, l'Homme seul face à ses instincts, à l'irrationnel, dépouillé de tout intellect, de tout référent religieux. Jünger prend acte de cette cruelle réalité et la fait sienne, s'y conforme et retranscrit dans ces pages quelles purent être les valeurs nouvelles qui en émergèrent, terribles et salvatrices, dans un esprit proche de celui de Teilhard de Chardin écrivant : « L'expérience inoubliable du front, à mon avis, c'est celle d'une immense liberté ». Homo metaphysicus, Jünger chante la tragédie du front et poétise l'empire de la bestialité, champ-clos où des siècles de civilisation vacillent et succombent sous le poids des assauts répétés et du fracas des bombardements.

« Et les étoiles alentour se noient en son brasier de feu, les statues des faux dieux éclatent en tessons d'argile, et de nouveau toute forme forgée se fond en mille fourneaux ardents, pour être refondue en des valeurs nouvelles ».

Et dans cet univers de fureur planifiée, le plus faible doit « s'effacer », sous les applaudissements d'un Jünger darwiniste appliqué qui voit l'homme renouer avec sa condition originelle de guerrier errant. « C'est ainsi, et depuis toujours ». Dans la lutte paroxystique que se livrent les peuples sous l'emprise hypnotique des lois éternelles, le jeune lieutenant desStoßtruppen [troupes de choc] discerne l'apparition d'une nouvelle humanité dont il commence à mesurer la force, terrible : « une race nouvelle, l'énergie incarnée, chargée jusqu'à la gueule de force ».

Jünger lègue au lecteur quelques-uns des plus beaux passages sur ces hommes qui, comme lui, se savent en sursis, et rient de se constater encore vivants une aube après l'autre :

« Tout cela imprimait au combattant des tranchées le sceau du bestial, l'incertitude, une fatalité toute élémentaire, un environnement où pesait, comme dans les temps primitifs, une menace incessante (...) Dans chaque entonnoir duno man's land, un groupe de chuchoteurs aux fins de brusques carnages, de brève orgie de feu et de sang (...) La santé dans tout cela ? Elle comptait pour ceux qui s'espéraient longue vieillesse (...) Chaque jour où je respire encore est un don, divin, immérité, dont il faut jouir à longs traits enivrés, comme d'un vin de prix ».

Ainsi entraîné dans le tourbillon d'une guerre sans précédent, totale, de masse, où l'ennemi ne l'est plus en tant que défenseur d'une patrie adverse mais qu'obstacle à la réalisation de soi — miroir de sa propre misère, de sa propre grandeur — le jeune Jünger en vient de facto à remettre en cause l'héritage idéologique de l'Aufklärung, son sens de l'Histoire, son mythe du progrès pour entrevoir un après-guerre bâti sur l'idéal de ces quelques-uns, reîtres nietzschéens fils des hoplites de Salamines, des légions de Rome et des Ligues médiévales appliquant l'éthique de la chevalerie moderne, « le marteau qui forge les grands empires, l'écu sans quoi nulle civilisation ne tient ».

Un sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation

L'horreur au quotidien, Jünger la connaît, qui la côtoie sans répit et la couche sans concession aucune sur le papier — « On reconnaît entre toutes l'odeur de l'homme en putréfaction, lourde, douceâtre, ignoblement tenace comme une bouillie qui colle (...) au point que les plus affamés en perdaient l'appétit » — mais, à la grande différence des bataillons qui composeront les avant-gardes fascistes des années 20 et 30, il n'en retire ni haine ni nationalisme exacerbé, et rêve bien plutôt d'un pont tendu au-dessus des nations entre des hommes forgés sur le même moule implacable des 4 années de feu et de sang, répondant aux mêmes amours viriles :

« Le pays n'est pas un slogan : ce n'est qu'un petit mot modeste, mais c'est aussi la poignée de terre où leur âme s'enracine. L'État, la nation sont des concepts flous, mais ils savent ce que pays veut dire. Le pays, c'est un sentiment que la plante est capable d'éprouver ».

Loin de toute xénophobie, vomissant la propagande qui attise des haines factices, le « gladiateur » Jünger, amoureux de la France et que touche plus qu'un éclat d'obus de s'entendre qualifié de “boche”, se déclare ainsi proche des pacifistes, « soldats de l'idée » qu'il estime pour leur hauteur d'esprit, leur courage pour ceux qui ne craignent pas seulement de mourir au feu, et leur sens de l'Homme plus élevé que celui de la nation. Aussi peut-il songer lors des accalmies, tapi dans son repli de tranchée, à l'union nouvelle des lansquenets et des pacifistes, de D'Annunzio et Romain Rolland. Effet des bombes ou prophétisme illuminé, toujours est-il que La Guerre comme Expérience intérieure prend ici une dimension et une résonance largement supérieures à celles des autres témoignages publiés après-guerre, et que se dessine déjà en filigrane le Jünger de l'autre conflit mondial, celui de La Paix.

Ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire

« La guerre m'a profondément changé, comme elle l'a fait, je le crois, de toute ma génération » et si elle n'est plus « son esprit est entré en nous, les serfs de sa corvée, et jamais plus ne les tiendra quittes de sa corvée ». L'œuvre intégrale d'Ernst Jünger sera imprégnée de la sélection dérisoire et arbitraire du feu qui taillera dans le vif des peuples européens et laissera des séquelles irréparables sur la génération des tranchées. On ne peut comprendre Le Travailleur, Héliopolis, Le Traité du Rebelle sans se pénétrer du formidable (au sens originel du terme) nettoyage culturel, intellectuel et philosophique que fut la “guerre de 14”, coupure radicale d'avec tous les espoirs portés par le XXe siècle naissant.

Ce qui fait la force de Jünger, son étrangeté au milieu de ce chaos est que jamais il ne se résigne et persiste à penser en homme libre de son corps et de son esprit, supérieur à la fatalité — « qui dans cette guerre n'éprouva que la négation, que la souffrance propre, et non l'affirmation, le mouvement supérieur, l'aura vécue en esclave. Il l'aura vécue en dehors et non de l'intérieur ». Tandis qu'A. Glucksmann se noie dans un humanisme béat et dilue sa pensée dans un moralisme déplacé, Jünger nous enseigne ce qui fait la beauté de l'existence, son illusoire.

« De toute évidence, Jünger n'avait jamais été fasciné par la guerre, mais bien au contraire, par la paix (...) Sous le nom de Jünger, je ne vois qu'une devise : « Sans haine et sans reproche » (...) On y chercherait en vain une apologie de la guerre, l'ombre d'une forfanterie, le moindre lieu commun sur la révélation des peuples au feu, et — plus sûr indice — la recherche des responsabilités dans les trois nombreux conflits qui de 1870 à 1945, ont opposé la France à l'Allemagne ». (Michel Déon, de l'Académie Française)

♦ Ernst JÜNGER, La Guerre comme Expérience Intérieure, préface d'André Glucksmann, Christian Bourgois éd., 1997. [extrait 1 / extrait 2]

► Laurent Schang, Nouvelles de Synergies Européennes n°33, 1998.

http://vouloir.hautetfort.com/archives/2007/05/index-20.html

-

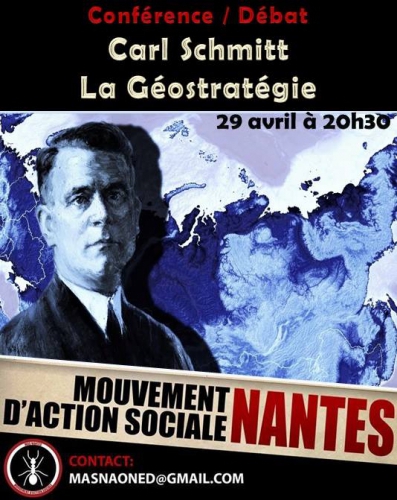

Conférence: Carl Schmitt, la géostratégie

-

Les révélations d’un ancien Grand Maître de la franc-maçonnerie

« Ils sont nombreux à quitter la franc-maçonnerie, mais rares sont ceux qui osent le dire. C’est le cas de Serge Abad-Gallardo, architecte français âgé d’une soixantaine d’années. Il a passé 24 ans au sein d’une des obédiences les plus importantes de France, celle du Droit Humain (une émanation du Grand Orient de France). Son livre J’ai frappé à la porte du Temple (Éd. Pierre Téqui, commandable ici), sous-titré « Parcours d’un franc-maçon en crise spirituelle » est le témoignage passionnant des années que l’auteur a passé dans la franc-maçonnerie. Après sa conversion au christianisme (il était déjà baptisé, mais s’était éloigné de l’Église), il a compris que la religion catholique et l’idéologie maçonnique étaient incompatibles et a décidé d’en sortir. Le processus de son retour à la foi a été long et semé d’embuches.

Pour quelle raison êtes-vous entré dans la franc-maçonnerie?

Serge Abad-Gallardo : J’avais l’âge et la situation sociale idéales pour être franc-maçon : à 33 ans, j’étais haut-fonctionnaire municipal, en tant que directeur de l’urbanisme. À cette époque, je m’étais éloigné de l’Église et ma foi était bien tiède. Un ami que je ne savais pas franc-maçon m’a proposé d’y entrer. J’étais curieux de découvrir les prétendus secrets de cette organisation.Quand avez-vous commencé à prendre conscience de ses aspects dérangeants ?

S.A.-G. : Au début, certaines paroles du rituel maçonnique (rite écossais ancien et accepté) m’ont fait reconnaître des liens entre la franc-maçonnerie et l’Église. À titre d’exemple, dans le rituel d’initiation on retrouve des phrases comme : « Cherchez et vous trouverez » ou « Frappez, et l’on vous ouvrira » qui sont extraites des Évangiles. Mais, petit à petit, je me suis rendu compte que le sens que l’on donnait à ces versets n’avait plus rien à voir avec l’esprit du Nouveau Testament. J’ai entendu aussi des expressions très anticléricales. Cela ne m’a pas plu, mais je me suis adapté car j’étais éloigné de la foi, et surtout de l’Église. En outre, dans la franc-maçonnerie on parlait beaucoup de fraternité, mais j’ai pris conscience que derrière cette apparence de fraternité, les petits arrangements et les luttes pour le pouvoir étaient bien réels. Enfin, quand je suis revenu à la foi, j’ai compris que le catholicisme et la franc-maçonnerie étaient incompatibles.Comment s’est déroulé ce processus de conversion ?

S.A.-G. : Il a duré près de neuf ans ! Je crois que Dieu m’a laissé si longtemps dans l’erreur de la franc-maçonnerie (24 ans, jusqu’à devenir Vénérable Maître et accéder aux plus hauts grades) afin qu’aujourd’hui aucun maçon ne puisse me dire – comme certains ont tenté de le faire, en toute mauvaise foi – que je n’ai rien compris. Je suis passé par divers stades. Tout d’abord, comme je l’explique dans mon livre, j’ai pris conscience de la présence du Christ à mes côtés. Cela a débuté en 2002, quand j’ai rencontré un prêtre franciscain près d’Aix-en-Provence. Ses paroles m’ont paru maçonniques et m’ont plu parce que je pensais qu’il existait des liens entre la franc-maçonnerie et le catholicisme, mais j’ai compris au fur et à mesure que le sens de ses paroles était fondamentalement différent.Par exemple ?

S.A.-G. : Lorsque la franc-maçonnerie parle de « Lumière », elle parle d’une « Connaissance »*, d’un savoir ésotérique, hermétique et occulte. Alors que ce Franciscain me parlait de la « Lumière » comme étant l’Amour de Dieu pour nous. Encore un exemple, quand la franc-maçonnerie reprend à son compte : « Cherchez et vous trouverez » (Matt. 7 – 7 NDLR), il s’agit d’aller chercher et de trouver au fond de soi-même. C’est la parole hermétique maçonnique « V.I.T.R.I.O.L. » (Visita Interiorem Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem : Visite l’intérieur de la terre, et en rectifiant tu trouveras la pierre cachée). Les paroles de l’Évangile ne signifient rien de tout cela en réalité : elles nous révèlent que Dieu nous cherche avant même que nous ne pensions à Le chercher. C’est Dieu qui donne l’Amour à l’homme, non le contraire. L’amour de l’homme est une image de l’Amour de Dieu. Dieu nous a faits à son image. Tout ceci n’a rien à voir avec la magie, l’occultisme ou des formules symboliques ! Je suis sorti de cette rencontre avec le Franciscain complètement bouleversé, et j’ai senti la présence du Christ à mes côtés. Je ne pouvais imaginer qu’Il m’aimait de cet Amour immense que je ressentais à présent dans tout mon être. Il n’y a pas de mots pour le décrire.Mais ce n’était pas encore la conversion complète…

S.A.-G. : J’ai recommencé à prier, sans pour autant retourner à la messe. Un jour de 2005, à une bien mauvaise époque de ma vie, je me trouvais dans une chapelle quand le Christ m’a répondu. Une expérience incroyable, j’en suis quasiment tombé de mon banc ! Mais je résistais encore sans comprendre exactement ce que le Christ attendait de moi.Que s’est-il passé ensuite ?

S.A.-G. : En 2012, j’ai expérimenté ce que l’on peut appeler « le Mal absolu ». J’ai vu jusqu’où va la noirceur de l’âme humaine. Par la sorcellerie et la magie**, j’ai constaté la présence du diable et son œuvre maléfique dans une vie. Cela peut paraître incroyable et je n’ai pas d’autre choix que de raconter les choses telles qu’elles se sont passées. Le monde s’est refermé sur moi. En quelques mois, j’ai perdu mon emploi, un bon salaire, la maison où nous habitions, mon voilier de 12 mètres, ma voiture de sport, mes amis… Je me sentais totalement perdu et ne trouvais plus de repères dans la franc-maçonnerie. Personne ne vous y explique pourquoi le mal existe dans le monde par exemple. Ni comment le combattre. L’idée m’est venue de faire une retraite quelques jours à l’abbaye de Lagrasse. Là bas, devant le Christ en croix, je me suis mis à pleurer et me suis rendu compte que ce Christ pleurait avec moi. Cet Amour fut comme une lumière. J’ai passé une semaine avec les moines, et mon cœur s’est ouvert totalement à l’Amour du Christ.Et c’est à ce moment que vous êtes sorti définitivement de la franc-maçonnerie…

S.A.-G. : Tout ce que j’y vivais m’a paru faux, ou du moins tiède. Je ne pouvais plus y rester après avoir compris que la franc-maçonnerie esttotalement incompatible avec la foi catholique.A-t-elle réellement le pouvoir que lui prête sa légende ?

S.A.-G. : Oui, ce pouvoir, elle l’a ! En France, depuis 2012, une majorité de ministres du gouvernement sont maçons. Les grands maîtres du Grand Orient, du Droit Humain ou de la Grande Loge veulent changer la société. Des lois comme l’avortement, l’euthanasie ou le mariage homosexuel correspondent aux idées maçonniques d’émancipation de l’individu qui n’en réfère plus qu’à lui même, sans autre limite morale que celle qu’il se fixe. Un grand maître de la Grande Loge de France, Pierre Simon, a avoué que toutes ces lois étaient pensées et mûries en loges avant même d’être débattues par les députés.Et elle conspire ?

S.A.-G. : La franc-maçonnerie croit en sa propre « utopie ». Autrement dit, tout ce qui est possible à un être humain, peut et doit lui être permis. La morale découle du pacte social et pas de la loi naturelle voulue par Dieu. Sans enfer ni paradis, sans jugement dernier ni rédemption, il n’y a pas d’autre mode de vie possible que l’hédonisme : le plaisir et le bonheur en cette vie sont l’unique but à poursuivre. Le Salut éternel n’existe pas, il faut jouir de la vie présente. La franc-maçonnerie conspire, dès lors, contre toute façon de penser qui ne serait pas la sienne et ne suivrait pas cet objectif.***Notes :

* La « Connaissance » que poursuivent les francs-maçons est symbolisée par le « G » souvent inscrit sur les sigles maçonniques : dans une étoile à cinq branches ou bien dans un compas et une équerre, les outils du maître-maçon, de l’architecte. Ce « G » désigne la « Gnose » (du grecgnôsis, connaissance), un savoir caché, réservé aux seuls initiés. Les premiers chrétiens, et parmi eux saint Irénée, ont sévèrement mis en garde contre une lecture gnostique de l’évangile, considérée comme une grave hérésie.

** La Franc-Maçonnerie est un ordre initiatique ésotérique. Les connaissances qu’elle dit détenir sont réservées à ses membres (du grecéso, au-dedans). Par nature elles ne doivent pas être à mises la portée de tous, ce que la maçonnerie appelle « les petits mystères et les grands mystères ». Ces mystères se perdent parfois aux frontières du spiritisme et des messes noires comme le rappelait en 2011 le père Georges Morand (†2014), ancien exorciste du diocèse de Paris au micro de France Culture.

*** v. la première lettre de saint Paul aux Corinthiens (ch. 15) :

S’il n’y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n’est pas ressuscité.

Et si le Christ n’est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu (…)

Et si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi est sans valeur, vous êtes encore sous l’emprise de vos péchés (…)

Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes.Adapté de l’espagnol par Élisabeth de Lavigne avec Aleteia France

http://www.contre-info.com/les-revelations-dun-ancien-grand-maitre-de-la-franc-maconnerie#more-41640

-

La Révolution française et le triomphe du libéralisme économique.

Avant de participer à la réalisation prochaine par le SACR (Service Audiovisuel du Combat Royaliste, émanation du G.A.R.) d'une vidéo sur le royalisme social, je travaille sur le texte d'une conférence que je vais donner vendredi 22 avril devant les jeunes del'Action Française, en ce 10, rue Croix-des-Petits-Champs mythique qui vit se succéder tant de générations royalistes depuis le début des années 1950. Cette fois, comme de nombreuses fois précédentes, il s'agit de traiter des royalistes face à la question sociale depuis la Révolution française, et le sujet n'est pas mince s'il est généralement mal connu. Bien sûr, depuis quelques années, le Groupe d'Action Royaliste (dont je suis le vice-président) a publié bon nombre de textes, de brochures et de vidéos sur ce thème, mais c'est un travail de bénédictin qui attend celui qui voudra faire une synthèse complète des positions et des politiques monarchistes qui se veulent sociales, et il ne faudra pas oublier, aussi, les réticences ou l'indifférence de certains de ceux-ci devant des avancées sociales qui, parfois, semblaient « socialistes »... Effectivement, s'il y aura bien un Mouvement Socialiste Monarchistequi, entre 1944 et 1946, fera référence au « socialisme » de René de La Tour du Pin et vantera, furtivement, les expériences sociales des monarchies du Nord de l'Europe, il ne connaîtra qu'un succès éphémère et tout relatif, et sera largement incompris du public qu'il était censé attirer...

Et pourtant ! Si la question sociale ne naît pas avec la Révolution, loin s'en faut, ce sont des royalistes qui vont, dès la fin du XVIIIe siècle, dénoncer les conditions nouvelles faites au monde des artisans et ouvriers par le libéralisme triomphantà travers le décret d'Allarde et la loi Le Chapelier. Car la date de naissance « légale » de la condition de « prolétaire » en France est bien cette année 1791avec ses deux textes aujourd'hui « oubliés » des manuels scolaires et qui, tout le XIXe siècle, permettront l'oppression en toute légalité et au nom de « la liberté du travail » (qui n'est pas vraiment la liberté des travailleurs...) des populations ouvrières de notre pays.

Étrangement, le philosophe maoïste Alain Badiou paraît (mais paraît seulement...) rejoindre les monarchistes sociaux dans leur critique d'un libéralisme triomphant à la fin du XVIIIe siècle, de ce « franklinisme » qui sacralise l'Argent à travers la fameuse formule « le temps c'est de l'argent » écrite et expliquée par celui qui a été reçu comme un véritable héros (héraut, plutôt, et d'abord des idées libérales) à Versailles par les élites du moment et particulièrement par la grande bourgeoisie. Ainsi, dans son dernier essai intitulé « Notre mal vient de plus loin », Badiou écrit, en cette année 2016, ce qu'un Maurras du début du XXe siècle n'aurait pas désavoué : « Depuis trente ans, ce à quoi l'on assiste, c'est au triomphe du capitalisme mondialisé.

« Ce triomphe, c'est d'abord, de façon particulièrement visible, le retour d'une sorte d'énergie primitive du capitalisme, ce qu'on a appelé d'un nom contestable le néolibéralisme, et qui est en fait la réapparition et l'efficacité retrouvée de l'idéologie constitutive du capitalisme depuis toujours, à savoir le libéralisme. Il n'est pas sûr que « néo » soit justifié. Je ne crois pas que ce qui se passe soit si « néo » que ça, quand on y regarde de près. En tout cas, le triomphe du capitalisme mondialisé, c'est une espèce d'énergie retrouvée, la capacité revenue et incontestée d'afficher, de façon maintenant publique et sans la moindre pudeur, si je puis dire, les caractéristiques générales de ce type très particulier d'organisation de la production, des échanges, et finalement des sociétés tout entières, et aussi sa prétention à être le seul chemin raisonnable pour le destin historique de l'humanité. Tout cela, qui a été inventé et formulé vers la fin du XVIIIe siècle en Angleterre et qui a dominé ensuite sans partage pendant des décennies, a été retrouvé avec une sorte de joie féroce par nos maîtres d'aujourd'hui. »

Maurras évoquait « le triomphe des idées anglaises et genevoises » pour qualifier la Révolution française et, comme Badiou, il ne faisait guère de distinction entre libéralisme économique et libéralisme politique, l'un permettant l'autre et réciproquement... J'aurai, quant à moi, tendance à déplacer un peu le curseur de l'autre côté de l'Atlantique, comme je le fais à travers ma critique de la philosophie « profitariste » de Benjamin Franklin.

Disons-le tout net : la France aurait pu éviter de tomber dans le travers d'un capitalisme que Maurras dénoncera comme « sans frein » quand il aurait pu être maîtrisé et, pourquoi pas, bénéfique s'il avait intégré les fortes notions de « mesure » et de partage en son sein, ce qui ne fût pas le cas, malheureusement.

Oui, il y aurait pu y avoir « une autre industrialisation », mais la Révolution a tout gâché et la République plus encore une fois débarrassée de la Monarchie et de ses structures fédératives et corporatives (ces deux dernières étant mises à mal et pratiquement à bas dès l'été 1789). Je m'explique : avant le grand tumulte de 1789, la France est la première puissance d'Europe (voire du monde ?) et elle maîtrise désormais les mers, au moins en partie, depuis ses victoires navales du début des années 1780 face à l'Angleterre, thalassocratie marchande en plein doute depuis sa défaite américaine. Elle est la première puissance industrielle et la première diplomatie mondiale, mais, alors que le pays est riche et apparaît tel aux yeux des étrangers, pays comme individus, l’État, lui, est pauvre et en butte aux pressions de plus en plus fortes des élites frondeuses, aristocratie parlementaire et bourgeoisie économique (même si le pluriel pourrait bien être employé pour cette dernière, plus protéiforme qu'on le croit généralement). Si l'on s'en tient aux aspirations de la noblesse libérale et financière et à celles de la bourgeoisie économique, elles sont simples : prendre le Pouvoir politique, au nom du Pouvoir économique, en arguant que ceux qui font prospérer les capitaux sont les plus aptes à l'exercice de l’État, ravalé (dans leur logique) à un simple rôle de gestionnaire et non plus d'arbitre ou de décideur politique. En somme, indexer le Pouvoir politique sur la seule Économique, au risque d'en oublier l'importance d'une politique sociale d'équilibre... Ce qui arriva dès que la Révolution prit les rênes du gouvernement au détriment de l'autorité royale elle-même, et qui provoqua l'explosion de la pauvreté en France dès le début des années 1790 et l'effondrement de l'économie française, bientôt aggravé par la guerre et la fin de la Marine française.

Ainsi, le XIXe siècle que, quelques années avant la Révolution, l'on annonçait « français », sera en définitive « anglais » et c'est le modèle capitaliste « sans frein » qui triompha, la France s'y étant « ralliée », en sa haute (et pas seulement) bourgeoisie et par les textes législatifs de 1791 (aggravés par Napoléon et son fameux « livret ouvrier » si défavorable aux travailleurs), puis par un « mimétisme nécessaire » pour ne pas être décrochée dans la compétition économique mondiale de l'après-Révolution...

J'en suis persuadé : si 1789 n'avait pas eu lieu tel qu'il a eu lieu, trahissant l'esprit même des états généraux et des cahiers de doléances voulus par le roi Louis XVI, et laissant l’Économique s'emparer du Politique, « 1791 » n'aurait pas été cette défaite du monde du travail et la France n'aurait pas perdu le combat civilisationnel face au « Time is money » anglo-saxon...

Est-il définitivement trop tard ? Un disciple de La Tour du Pin, ce penseur majeur du royalisme social et corporatiste, était persuadé du contraire et, crânement, il déclarait que « la politique de la France ne se fait pas à la Corbeille (la Bourse) » tout en rappelant aussi le « Politique d'abord » (comme moyen et non comme fin) par la formule, simple mais efficace : « l'intendance suivra ! »... Mais c'était toujours la République et l'effort d'un moment n'a pas suffi et ne suffit pas si les institutions elles-mêmes ne l'enracinent pas dans la longue durée, celle qui permet de traverser les siècles et d'aider les générations qui se succèdent. La République n'est pas la Monarchie, tout simplement, même s'il lui arrive de l'imiter, dans un hommage involontaire du vice à la vertu...

-

Les US Navy Seals : Missions secret défense

-

« Le grand secret de l’islam »

Tel est le titre d’un petit livre très intéressant, qui étudie les origines de l’islam.

Il est en fait une présentation résumée de la thèse du Père Edouard-Marie Gallez (publiée en 2005), qui explique que « l’islam n’est pas le fruit d’une révélation divine ou de la prédication de Mahomet mais celui d’un processus complexe de réécriture de l’Histoire, issu de croyances judéo-chrétiennes dévoyées, et manipulé par les califes pour satisfaire leurs visées politiques ».171 pages, 14 €. Pour le commander, cliquez ici.

Ci-dessous une présentation de cette analyse, et encore en dessous, un débat entre l’auteur de ce livre et un contradicteur musulman.

-

Un probable deuxième site viking découvert en Amérique

Des vestiges ont été retrouvés bien plus au sud que le premier emplacement mis au jour

Les drakkars se sont-ils aventurés davantage vers le sud des côtes américaines? La découverte au Canada de ce qui pourrait constituer le deuxième site viking en Amérique relance les spéculations sur leur parcours dans le Nouveau Monde, 500 ans avant Christophe Colomb.

Une équipe d’archéologues dirigée par l’Américaine Sarah Parcak a mis au jour au sud-ouest de l’île canadienne de Terre-Neuve des vestiges qui pourraient bien avoir été un bâtiment érigé par les navigateurs scandinaves, ont-ils annoncé vendredi.

Jusqu’à présent, la présence Viking en Amérique n’avait été confirmée qu’à l’extrême nord de Terre-Neuve, à l’Anse aux Meadows. Les fondations de huit bâtiments, ainsi que des artefacts, avaient été découverts dans les années 1960 à l’emplacement de ce qui, selon les archéologues, avait constitué un village habité par ces Européens entre 900 et 1050.

Traces de charbon de bois

A l’aide de relevés satellites, Sarah Parcak a identifié le site de Pointe Rosée, à 500 kilomètres au sud de l’Anse aux Meadows. Elle y a mené deux semaines de fouilles en juin dernier. Outre un foyer destiné à une forge, les fouilles ont permis de découvrir de traces de charbon de bois et neuf kilogrammes de scories, c’est-à-dire des résidus de fer transformé à partir de tourbe, un procédé bien connu des Vikings qui n’étaient pas de grands mineurs. En utilisant la datation au carbone 14, l’équipe de Sarah Parcak a conclu que le lieu découvert a été fréquenté entre 800 et 1300, soit lorsque les navigateurs scandinaves sillonnaient l’Atlantique Nord.

« Vinland »

«C’est très excitant. Cette découverte donne espoir de trouver un site occupé plus longtemps et de manière plus significative», a indiqué Karyn Bellamy-Dagneau, une historienne canadienne spécialiste du Moyen-Age scandinave. Dans les «Sagas», ces textes semi-légendaires narrant les épopées des Vikings, les Scandinaves évoquent une terre luxuriante baptisée «Vinland», sise au-delà du Groenland qu’ils avaient déjà colonisée.

Pointe Rosée relance donc les spéculations des chercheurs: jusqu’où les Vikings ont-ils navigué? La péninsule de Pointe Rosée se situe à la pointe méridionale de Terre-Neuve, là où les eaux du golfe du Saint-Laurent rencontrent celles de l’Atlantique Nord. Elle constitue donc un bon avant-poste pour explorer le Saint-Laurent ou le littoral américain, relève Karyn Bellamy-Dagneau.

Les côtes du Maine ne sont par exemple qu’à quelques heures de traversée. Et c’est dans cet état américain qu’une pièce en cuivre datant du XIe siècle a été retrouvée, il y a quelques années.L’emplacement de Pointe Rosée correspond aux usages des Vikings car «ils avaient besoin d’un endroit accessible facilement depuis la plage et offrant un bon point de vue. Ce lieu est donc situé parfaitement: vous pouvez voir vers le nord, l’ouest et le sud», a déclaré Sarah Parcak au magazine National Geographic qui a financé une partie de ses recherches.

«Nous n’en sommes qu’au début des recherches. Jusqu’à présent, aucune preuve ne démontre que ce sont des Vikings qui ont fréquenté ce lieu», confie à l’AFP Shannon Lewis-Simpson, archéologue à l’Université Memorial de Terre-Neuve. Elle rappelle qu’il a fallu huit années de fouilles pour tirer les conclusions sur l’Anse aux Meadows.

«Enthousiaste» au sujet des travaux de Sarah Parcak, elle souligne que dans cette île canadienne, «personne n’a jamais enterré l’idée qu’un autre site viking pourrait être découvert».

-

Béglé - Houellebecq avait raison !

L'écrivain était attaqué pour sa description dans "Soumission" d'une France défaitiste, l'actualité récente lui donne malheureusement raison...PAR JÉRÔME BÉGLÉ

Des enseignes internationales comme Marks&Spencer, H&M ou Uniqlo mettent en vente des hidjabs ou des maillots de bain couvrant l'intégralité du corps, excepté le visage et les mains. La griffe italienne Dolce & Gabbana a créé une ligne de voiles et de tuniques longues destinée spécialement aux femmes musulmanes. Pierre Bergé, cofondateur d'Yves Saint Laurent, s'est indigné contre ces marchands du temple, mais cette bassesse mercantile n'a pas été accueillie avec les cris d'orfraie qu'elle mérite. Lorsqu'il a publié Soumission, Michel Houellebecq fut l'objet de toutes les critiques. Dans son livre, il prédisait la réélection de François Hollande et surtout la lente progression et acceptation des idées des fondamentalistes musulmans dans une France qui oublie ses racines judéo-chrétiennes et s'adonne à une laïcité à géométrie variable... Résultats de cette paresse intellectuelle et de nos lâchetés : en 2022, le leader du parti musulman accède à l'Élysée... Beaucoup de critiques ont trouvé le raccourci excessif voire d'un goût douteux. Quinze mois plus tard - le livre est sorti le 7 janvier 2015 -, le constat est accablant : Houellebecq avait raison !Menteur ou oiseau de mauvais augureDeuxième renoncement que nous offre l'actualité : les réactions que suscitent les déclarations de Patrick Kanner, ministre de la Jeunesse et des Sports – "il y a une centaine de Molenbeek en France" –, Samia Ghali sénatrice de Marseille – "il y a des camps d'entrainement dans les quartiers" – et Malek Boutih qui dénonce la lâcheté des élus et les petits arrangements avec des associations douteuses ne suscitent plus guère de réactions. Ou plutôt si, celles de leurs amis politiques qui raillent leurs excès de langage, fustigent ces "pompiers pyromanes" et jurent leurs grands dieux qu'ils sont des oiseaux de malheur...Troisième symptôme, les travaux de Farhad Khosrokhavar, et de quelques autres chercheurs ou sociologues qui démontrent chiffres et études à l'appui que les prisons françaises sont le principal foyer de la radicalisation religieuse. Leurs travaux sont mis sous le boisseau quant ils ne sont pas purement et simplement censurés ou déconsidérés pour le seul motif qu'ils sont repris par Éric Zemmour et Ivan Rioufol dans leurs livres et leurs articles.Dernière alerte (dernière en date !), cette demande d'Air France qui souhaite que les hôtesses de la liaison Paris-Téhéran descendent voilées de l'avion. La classe politique fut, une fois encore, lente à monter au créneau. Après 36 heures de polémique, la compagnie a annoncé qu'elle allait instaurer "un dispositif d'exception" pour remplacer les femmes pilotes et hôtesses qui ne voudront pas être contraintes à ce régime d'exception. Il faut donc comprendre que seules les volontaires couvriront leurs cheveux... Encore heureux !Demain on parlera d'autre choseTout cela se passe dans une résignation quasi généralisée. Comme si le plus sage était de ne rien dire, de faire comme si on ne voyait pas, de se concentrer sur autre chose... Les médias, comme dans Soumission, n'accordent qu'une importance relative à ces événements. Ils les rangent entre les malheurs de l'OM, le voyage aux Antilles d'Alain Juppé, les révélations du scandale Panama Papers ou le troisième opus des Visiteurs... Nous sommes dans l'épicentre du livre de l'écrivain. Notre confort matériel et intellectuel nous incite à n'accorder aucune importance à ces renoncements qui deviennent nos lâchetés collectives. Mais la facture arrivera tôt ou tard. -

Forces spéciales - Snipers la menace invisible