culture et histoire - Page 1220

-

(9) Les Rois de France - Charles VII, le victorieux

-

Les Brigandes, des jeunes femmes surprenantes

Antonio Gramsci, membre fondateur du Parti Communiste Italien et théoricien de la lutte culturelle, doit en ronger les barreaux de la cellule du purgatoire qui lui a été justement affectée. Pensez donc, lui, qui encourageait le combat contre les intellectuels de la classe dirigeante, se voit exaucé par une bande de Jeanne, sept très jeunes femmes jolies, polies, bien mises, ironiques, coquines, tradis et modernes qui, l’air de ne pas y toucher, balancent en chanson des flèches efficaces et intelligentes contre tout ce que notre Gramsci adulé des soixante-huitards espérait voir se réaliser :

l’internationalisme qui s’appelle de nos jours mondialisme, le cosmopolitisme, l’immigrationnisme, le matérialisme, la perversion du catholicisme et l’omniprésence des Franc- maçons, enfin tout ce qui a conduit le monde dans l’état où il est.

Et surprise, au lieu que ce phénomène culturel reste ignoré par les esclaves- salariés- encartés de la grosse presse, on peut lire dans Le Figaro ou dans Le Point des articles sur ces sept baladines de choc et de charme.

Bien sûr il ne faut pas s’attendre à des proses compréhensives comme celles qui encensent où excusent les rappeurs qui insultent et menacent les Français de France. Non ! Pour « Les Brigandes », du nom de ces femmes qui ont combattu pendant la Révolution avec les insurgés Vendéens, les propos perfides et dévalorisants sont de rigueur : Fantômettes patriotes qui vivraient sans travailler en communauté avec maris et enfants, alors qu’en réalité les Brigandes et leur famille vivent dans plusieurs habitations réparties aux environs de la Salvetat. Entre autres allégations mensongères, elles seraient bien sûr des artistes amateurs (comprendre approximatives) des années soixante aux chorégraphies Kitsch qui, d’après le sieur chroniqueur particule Louis Henri de la Rochefoucauld de Technikart (fermez le ban !), auraient pu être approuvées par le Maréchal Pétain ! Les mélomanes avertis jugeront par eux-mêmes du parti pris de ces affirmations. Quant au vieux soldat vainqueur de Verdun, il est vrai qu’il n’était pas insensible au charme féminin …

Fichtre, bigre, comme vous y allez messieurs de la presse ! Sentiriez-vous, pâles échotiers thuriféraires des puissants, le vent de la révolte menacer vos rentes et positions acquises en écoutant ces Brigandes qui osent être artistes engagées alors qu’elles ne sont pas de Gôche ?

Et en effet, elles ne le sont pas !

Marianne, la voix solo du groupe, ne cache pas ses convictions dans une interview réalisée sur le site qui héberge les Brigandes, « Le comité de salut public » http://lecomitedesalutpublic.com/radio-brigandes-1-juillet-2015/

Dans cet entretien vidéo, sous la bannière républicaine quelque peu amendée puisque la célèbre devise a été transformée en « Libertok, Egalitok, Fraternitok », Marianne affirme que l’idée de départ était de rassembler des artistes « non gauchos » et de ne pas chanter des « inepties narcissiques ». Les Brigandes revendiquent des chansons « tout à fait provocatrices ». Elles aiment la musique pop des années 60 et la plupart d’entre elles jouent des instruments : entre deux questions Marianne en fait d’ailleurs la convaincante démonstration en interprétant à la flûte traversière une ballade du Moyen-âge.

C’est l’ensemble du groupe qui compose les chansons. Leur enregistrement se fait instrument par instrument en studio sous la direction d’un arrangeur, la voix de Marianne venant se greffer en dernier. Les clips sont tournés ensuite quand toutes les Brigandes sont rassemblées à La Salvetat-sur-Agout en Languedoc-Roussillon, et lorsqu’elles sont toutes disponibles, enfants obligent !

La voix des Brigandes et porte-parole du groupe, aime Jeanne d’Arc ; elle aime aussi Marie-Caroline, Duchesse de Berry qui voulait reprendre la guerre de Vendée en …1831 ; sans oublier Vladimir Poutine et Marine le Pen, en qui elle admire notamment son énergie et sa résistance face aux médias ; Marion Maréchal Le Pen et aussi son grand-père Jean-Marie, et aussi le vieux baroudeur Roger Holeindre ! Elle n’a pas peur d’encaisser des coups dans un combat culturel qu’elle juge essentiel pour contrer la Gauche qui travaille sans relâche à propager ses idées nocives. Elle veut encourager toutes les productions et actions contre le mondialisme, contre un système mortifère qui emprisonne les libertés et les cultures de nombreux peuples. Elle souhaite une riposte virulente pour bousculer l’occupation anglo-américaine et leurs collaborateurs. Les Brigandes veulent rassembler pour former et lancer une force d’union culturelle. « Je porte l’avenir dans mon ventre » déclare naturellement Marianne faisant allusion à ses futurs enfants qui participeront à l’avenir de la civilisation chrétienne. Car Marianne espère que la France retrouvera le chemin de Dieu, le rédempteur, le Christ qui réintègre l’homme dans sa gloire originelle. Inutile de dire que Vatican II ne trouve pas grâce à ses yeux cernés d’un loup noir mystérieux. Mais au fait pourquoi ce loup ? « Nous portons ce loup car nous voulions nous protéger ainsi que nos enfants, et puis c’était une belle image de brigande ! Maintenant c’est une marque de fabrique. ».

Les thèmes de prédilection des Brigandes sont portés en chansons, en clips de combat qui sont aussi des moments de plaisir car les paroles et les chorégraphies sont teintées d’ironie, les mélodies sont d’une couleur originale et touchante, empreinte d’une harmonie nostalgique, parfois presque enfantine. Elles peuvent être musclées quand les rythmes et les solos de guitare rock rappellent que les Brigandes nous attendent au tournant des urgences de notre époque.

Mais il est temps d’écouter la petite musique des Brigandes qui est sans doute appelée à jouer un rôle dans la révolution que Marianne appelle de ses vœux. Comme disait De Gaulle « Une armée qui chante est une armée qui gagne ! »

Commençons par la chanson « Les soixante-huitards » https://www.youtube.com/watch?v=Gi7lY-3FVuI …sourire, sensualité, ironie, le pavé arrive bien dans la marre, envoyé par des « saintes » qui touchent…juste !

Et puis « Rêve de conquête » https://www.youtube.com/watch?v=QvOx5E4X3lw …un ordre de bataille proclamé sur un rythme du tonnerre de Dieu ! « Sonnez trompettes de la reconquête » déchirées par un solo de guitare délicatement griffeur !

« Je ne veux pas devenir Charlie » https://www.youtube.com/watch?v=nIYSoaIPU3c …Des chœurs et une douce mélodie pour rejeter les faiseurs de malheurs et de perversités !

« En enfer » https://www.youtube.com/watch?v=gw4p96AHcfw qui démontre que les Brigandes ne sont pas des amateurs : qu’est ce qu’elles réservent aux nuisibles ? « On les mettra sur la lune… la cohorte des grands pervers, les idolâtres de la matière, les prix Nobel des pissotières, les mandarins des mortelles chimères, les charlatans du cancer, les sorciers du nucléaire, les savants transhumanitaires… »

Et 12 autres chansons de combat qui attendent sur You tube ! https://www.youtube.com/results?search_query=les+brigandes…notamment Les Brigandes – Laissez vivre la Russie – Не мешайте жить России de Le Comité de Salut Pub

Des créations qui prouvent que « La femme est l’avenir de l’homme » comme l’a chanté cet idiot utile de talent qu’était Jean Ferrat !

Attention ! Un air de Jeanne d’Arc souffle sur les Brigandes ! Gare aux Cauchon !

Pierre Lours, 3/03/2016

http://www.polemia.com/les-brigandes-des-jeunes-femmes-surprenantes/

-

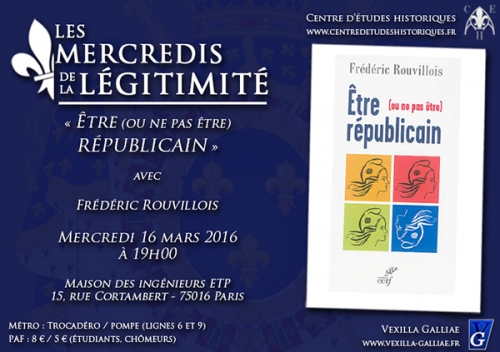

[Rappel] 16.03.2016. Les Mercredis de la Légitimité : « Être (ou ne pas être) républicain »

Vexilla Galliae et le Centre d'Etudes Historiques sont heureux de vous convier à la conférence du

Mercredi 16 mars 2016 à 19H00

« Être (ou ne pas être) républicain »

avec

Frédéric Rouvillois

_________________________________________

Rendez-vous :

Maison des ingénieurs ETP - 15, Rue Cortambert - 75016 Paris

Métro : ligne 6 ou 9 Trocadéro ou Rue de la pompe

RER : Boulainvilliers

Bus: 63, 32, 22

Voiture : Parking possible au 78 rue de Passy – 75116 Paris

-

Philippe Baillet, Le parti de la vie ; Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie

Philippe Baillet, Le parti de la vie ; Clercs et guerriers d’Europe et d’Asie

Akribéia, 2015

Le nom de Philippe Baillet ne vous est peut-être pas inconnu : il est le traducteur français de Julius Evola mais également l’auteur de nombre d’articles et de quatre autres livres. Le parti de la vie se compose justement de huit de ses études, certaines déjà publiées, d’autres considérablement enrichies par rapport à leur première version. Deux d’entre elles (sur Yukio Mishima et Giorgio Locchi dont un texte inédit en français se trouve d’ailleurs en annexe) sont inédites.

Ces articles ont été rassemblés à dessein et explorent plusieurs aspects de ce que l’auteur nomme "le parti de la vie". Il le désigne comme suit : « ce vaste mouvement historique européen dont Nietzsche fut tout à la fois le fondateur, le penseur inaugural et, parfois, le poète. Il englobe donc l’œuvre de Nietzsche lui-même et tout ce qui s’inscrit vraiment dans sa postérité, dont notamment le phénomène national-socialiste [et] le fascisme historique ». L’ombre du philosophe au marteau plane donc plus que toute autre sur cet ouvrage.

Dans une préface éclairante, Philippe Baillet explique le but de son livre : donner les traits fondamentaux d’une vision du monde, d’une Weltanschauung, qui, à la suite de Nietzsche, se veut un rejet de ce monde moderne « voué au culte de la marchandise, à la fabrication de l’artifice et à l’attrait pour le difforme ». Face à des Européens affaiblis et perdant peu à peu leurs instincts essentiels, engoncés dans leurs pseudo-valeurs égalitaristes et humanistes, Le parti de la vie se veut un plaidoyer en faveur des éternelles lois de la vie, de la sélection, de la perfection, en un mot : de l’esthétisme.

Fort d’une culture et d’une érudition impressionnantes, l’auteur revient en détail sur plusieurs grandes figures chez qui l’on retrouve des qualités essentielles. L’historien italien du phénomène fasciste Renzo de Felice est par exemple loué, non pour ses opinions politiques mais pour la probité philologique de son œuvre, « signe de grande santé intellectuelle ». Plus loin, c’est Abel Bonnard en tant que « poète de l’ordre » et ennemi acharné de la laideur et de l’individualisme qui voit son œuvre (en particulier Les Modérés datant de 1936) décryptée par Baillet. Celui-ci analyse les aspirations profondes des figures qu’il présente et souligne ce qu’elles peuvent apporter à notre vision du monde. Ainsi Mishima et son « dépassement de l’individualité ». Comme l’indique le sous-titre du Parti de la vie, l’Asie tient une place réelle dans l’ouvrage en ce sens que les enseignements de sa pensée traditionnelle peuvent nous aiguillonner, nous Européens, vers la prise de conscience des impasses de l’intellectualisme. Des similitudes existent et il est souligné par exemple que, chez Lao-Tseu comme chez Nietzsche, on perçoit ce fil directeur qu’est la vitalité, fruit d’une « vision biocentrique de la vie ».

Alors que de nombreux mythes entachent la connaissance et la réelle compréhension du fascisme et du national-socialisme, Philippe Baillet revient sur plusieurs d’entre eux. Il met en lumière bien des faits méconnus ou incompris mais pourtant lourds de sens. La partie de l’ouvrage consacrée à Giorgio Locchi est, à cet égard, révélatrice. Même s’il est oublié aujourd’hui, Locchi demeure une référence fondamentale pour son analyse du phénomène fasciste en Europe. Pour lui, le phénomène fasciste, interprété de manière plus philosophique qu’historique, est « la première manifestation politique d’un phénomène culturel et spirituel : [le]« surhumanisme ». » Fruit d’une vision du monde où le mythe est primordial, on y retrouve, comme chez Nietzsche, cette idée de « sélection voulue, systématique et appliquée ». Par ailleurs, Locchi insiste sur l’origine nietzschéenne du système de valeurs du phénomène fasciste (donc de la Révolution Conservatrice et, par incidence, du National-Socialisme où se retrouve le « même univers de pensée »). Ce système de valeurs basé sur le surhumanisme et l’homme nouveau est singulièrement opposé à celui de l’égalitarisme qui comprend « le christianisme en tant que projet mondain, la démocratie, le libéralisme, le socialisme, le communisme. »

En à peine plus de 200 pages, Philippe Baillet remplit le but assigné à cet ouvrage : fournir des cartouches intellectuelles à notre vision du monde. Son livre est riche et, surtout, il est à méditer en ces temps incertains. Face au spectre des « guerres raciales et civilisationnelles, entrecroisées avec des guerres civiles » qui nous attendent, nous devons impérativement nous préparer avec une doctrine claire nous permettant de nous affirmer en tant qu’héritiers de la tradition européenne. Ce livre nous y aidera.

Rüdiger / C.N.C.

http://cerclenonconforme.hautetfort.com/le-cercle-non-conforme/

-

L'homme d'autrefois...

“L'homme d'autrefois ne ressemblait pas à celui d'aujourd'hui. Il n'eût jamais fait partie de ce bétail que les démocraties ploutocratiques, marxistes ou racistes, nourrissent pour l'usine ou le charnier. Il n'eût jamais appartenu aux troupeaux que nous voyons s'avancer tristement les uns contre les autres, en masses immenses derrière leurs machines, chacun avec ses consignes, son idéologie, ses slogans, décidés à tuer, résignés à mourir, et répétant jusqu'à la fin, avec la même résignation imbécile, la même conviction mécanique : « C'est pour mon bien… c'est pour mon bien… » Loin de penser comme nous, à faire de l'État son nourricier, son tuteur, son assureur, l'homme d'autrefois n'était pas loin de le considérer comme un adversaire contre lequel n'importe quel moyen de défense est bon, parce qu'il triche toujours. C'est pourquoi les privilèges ne froissaient nullement son sens de la justice ; il les considérait comme autant d'obstacles à la tyrannie, et, si humble que fût le sien, il le tenait - non sans raison d'ailleurs - pour solidaire des plus grands, des plus illustres. Je sais parfaitement que ce point de vue nous est devenu étranger, parce qu'on nous a perfidement dressés à confondre la justice et l'égalité. Ce préjugé est même poussé si loin que nous supporterions volontiers d'être esclaves, pourvu que personne ne puisse se vanter de l'être moins que nous. Les privilèges nous font peur, parce qu'il en est de plus ou moins précieux. Mais l'homme d'autrefois les eût volontiers comparés aux vêtements qui nous préservent du froid. Chaque privilège était une protection contre l'État. Un vêtement peut être plus ou moins élégant, plus ou moins chaud, mais il est encore préférable d'être vêtu de haillons que d'aller tout nu. Le citoyen moderne, lorsque ses privilèges auront été confisqués jusqu'au dernier, y compris le plus bas, le plus vulgaire, le moins utile de tous, celui de l'argent, ira tout nu devant ses maîtres.”

Georges Bernanos, La France contre les robots. -

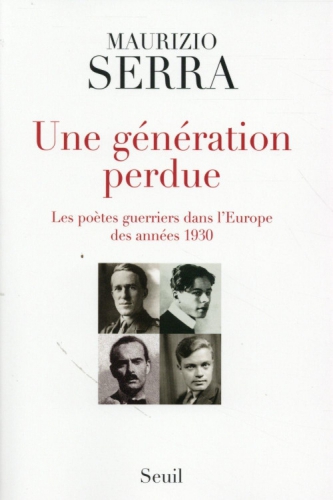

Poètes guerriers: génération perdue

Ils étaient les enfants de D'Annunzio, de Barrès, de Marinetti et de T. E. Lawrence. Ils avaient le goût de l'utopie, le culte de la jeunesse et celui de la belle mort. Ils se nommaient René Crevel, Klaus Mann, W. H. Auden, ou Lauro de Bosis. Trop jeunes pour avoir connu l'épreuve des tranchées et hantés par le sentiment d'avoir manqué la grande occasion de leur vie, ils ont espéré rendre leur existence “ inimitable ”.

Ils étaient les enfants de D'Annunzio, de Barrès, de Marinetti et de T. E. Lawrence. Ils avaient le goût de l'utopie, le culte de la jeunesse et celui de la belle mort. Ils se nommaient René Crevel, Klaus Mann, W. H. Auden, ou Lauro de Bosis. Trop jeunes pour avoir connu l'épreuve des tranchées et hantés par le sentiment d'avoir manqué la grande occasion de leur vie, ils ont espéré rendre leur existence “ inimitable ”.

A ces poètes guerriers dans l'âme en mal d'héroïsme, l'ère des totalitarismes montants a offert une chance inespérée de se faire entendre. La guerre d'Espagne a été leur moment. Ils ont succombé à la tentation marxiste ou fasciste, ils sont tombés les armes à la main, aux commandes d'un avion ou d'une balle dans la tempe, ils ont glissé parfois vers l'autodestruction : nulle cohérence idéologique n'unifie leur groupe, mais la rupture avec le monde des pères, la révolte des sens, la tentation de l'absolu.

C'est tout l'esprit de cette jeunesse que fait revivre ici Maurizio Serra, et la richesse ses paradoxes. -

Les Brigandes - Le retour des Héros (The return of the Heroes)

-

(8) Les Rois de France - Philippe VI, premier des Valois

-

Dédicace à Paris

Et pour acheter le livre en ligne, cliquer ici.

-

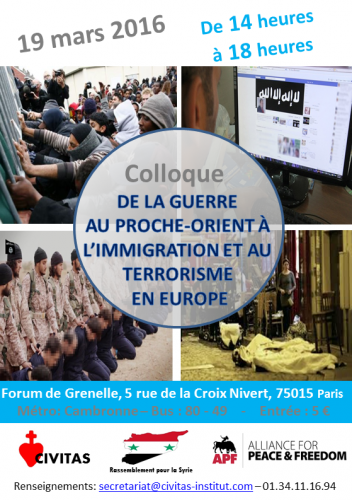

19 mars - Colloque Civitas avec Jean-Marie Le Pen, Pierre Hillard et bien d'autres...

19 mars 2016 après-midi au Forum de Grenelle, colloque sur le thème :

“De la guerre au Proche-Orient à l’immigration et au terrorisme en Europe”avec notamment

. Introduction (Roberto Fiore, ancien député européen)

. “Le plan mondialiste de remodelage des frontières du Moyen-Orient” (Pierre Hillard, géopolitologue, ancien professeur en relations internationales)

. “Ce que nous vivons en Syrie aujourd’hui” (Mère Agnès-Mariam de la Croix, supérieure du monastère de Qara en Syrie)

. “L’étincelle libanaise” (Elie Hatem, avocat à la Cour, docteur en droit et chargé d’enseignement à la Faculté Libre de Droit, d’Economie et de Gestion de Paris)

. “Le rôle du wahhabisme” (Jean-Michel Vernochet, journaliste et géopolitologue)

. "Le terrorisme : instrument du Choc des civilisations au service du sionisme" (Youssef Hindi, écrivain et historien marocain)

. “L’engagement russe contre le terrorisme” (Alexandre Marchenko, Conseiller de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France)

. “Chaos au Proche-Orient et en Europe : Les responsabilités du gouvernement français” (Damien Viguier, avocat aux barreaux de l’Ain et de Genève, docteur en droit privé et sciences criminelles, chargé d’enseignement à l’université)

. “Les conséquences migratoires” (Jean-Marie Le Pen, député européen)

. Conclusion (Alain Escada, président de Civitas)

+ Stands de livres et séances de dédicaces

Outre les intervenants, Marion Sigaut et Claire Séverac y dédicaceront leurs livres.