culture et histoire - Page 1292

-

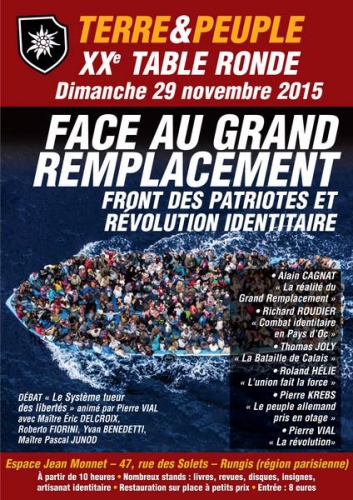

XXe Table Ronde de Terre & Peuple

-

[Ile de France] Cercle Charles Maurras du 16 octobre

Plus de 40 étudiants pour le premier cercle de formation de l’année de l’Action Française Etudiante - Île de France. L’objet de la conférence était "la critique de la démocratie idéologique" par Pierre de Meuse.

Etudiant francilien, rejoins l’Action Française !

-

Fascisme et Kémalisme

Comme exemples de régimes modernistes, soit l’adaptation au XXe siècle du despotisme éclairé, l’on peut considérer deux systèmes qui eurent leurs décennies de gloire, avant d’être abandonnés, le premier – après une inutile guerre perdue – pour la pratique du capitalisme échevelé, mâtiné d’intense corruption politico-maffieuse, le second lors d’un retour en force de l’islamisme politique.

Le Fascisme

C’est l’exemple-type (« l’archétype ») du mouvement moderniste, né juste après la Grande Guerre, composé et dirigé par des Anciens Combattants, frustrés dans leurs espoirs d’expansion territoriale (l’armée italienne a été lamentable durant la guerre, même si les fascistes prétendent le contraire ; à la Conférence de la Paix, les politiciens italiens n’ont pratiquement rien obtenu de ce qu’on leur avait promis, en 1915, pour qu’ils entrent en guerre : Fiume et la côte dalmate, Albanie, extension coloniale à partir de la Somalie et de l’Érythrée) et dans leurs espérances de justice sociale.

Depuis 1870, l’Italie est une ploutocratie « radicale », c’est-à-dire de type capitaliste et anticatholique, où Juifs et Francs-maçons font la loi, où les salaires sont faibles et la protection sociale minime.

Le régime ploutocratique est menacé dès 1919 par les agitateurs anarchistes et marxistes, à l’italienne… soit dans des combats de rue où l’on s’expose assez peu aux armes de l’adversaire : des coups de matraque et de l’huile de ricin du côté des fascistes, qui sont presque tous des anciens combattants ; des armes à feu mal manipulées par les marxistes, qui ont en général évité l’incorporation durant la guerre (les ouvriers ont été « mobilisés » dans leurs usines.

Il y aurait un livre (politiquement très incorrect, cela va sans dire) à faire sur la véritable injustice sociale de la Grande Guerre, durant laquelle les paysans et employés sont massivement partis au front, tandis que les ouvriers devenaient des « affectés spéciaux » dans les ateliers (étant bien payés, tandis que les familles des combattants devaient subvenir à leurs propres besoins, le « prêt du soldat » étant ridiculement faible ; ce sont les hauts salaires des ouvriers des industries de guerre qui ont fait monter les prix à la consommation… et les ouvriers mâles, planqués et bien payés – ce n’était pas le cas des dames, mal payées -, ont parfois osé se mettre en grève !)… aucun honorable universitaire n’a osé, jusqu’à présent, aborder cette épineuse question. Toute l’histoire du XXe siècle est à réécrire… quand la Loi le permettra !

Benito Mussolini, futur Duce (chef) du mouvement puis parti fasciste, est né dans un foyer misérable (comme « Staline »-Dougashvili, alors que presque tous les autres chefs marxistes sont nés fils de bourgeois ou de gros agriculteurs). Instituteur puis enseignant du secondaire, il devient journaliste, membre en vue du Parti socialiste italien (et jugé marxiste prometteur aussi bien par « Lénine » que par « Trotski »). Francophile et germanophobe, il fait campagne pour l’entrée en guerre de l’Italie aux côtés des Alliés et s’engage dans l’armée.

Comme exemples de régimes modernistes, soit l’adaptation au XXe siècle du despotisme éclairé, l’on peut considérer deux systèmes qui eurent leurs décennies de gloire, avant d’être abandonnés, le premier – après une inutile guerre perdue – pour la pratique du capitalisme échevelé, mâtiné d’intense corruption politico-maffieuse, le second lors d’un retour en force de l’islamisme politique.

Il est trop connu comme politicien pour être envoyé au front ; c’est en manipulant un lance-mines, à l’arrière, qu’il est blessé en 1917 (et tout le petit monde de la politique et de l’état-major général défile devant le lit de souffrances du « politicien-héros », nanti d’une demi-douzaine de médailles).

Le 23 mars 1919, Mussolini fonde à Milan (la capitale économique du royaume d’Italie) les Fasci di combattimento (faisceaux de combat – par analogie aux faisceaux de fusils des unités au repos), pour rétablir l’ordre dans le pays. Il publie le 6 juin le Manifeste du mouvement, qui compte environ un millier d’Aniciens Combattants à l’automne, échouant totalement aux législatives du 15 novembre 1919 (le maestro Toscanini, candidat sur la liste fasciste, n’est pas élu et se fâche avec Mussolini : il deviendra le « symbole de la lutte Antifa » !!!).

Gros succès électoral le 15 mai 1921 (le mouvement compte alors 200 000 membres et Mussolini en est le Duce – soit le chef civil et militaire ; en 1922, le PCI ne comptera que 43 000 membres). En novembre 1921, le mouvement devient Parti National Fasciste. Le 29 octobre 1922, les chefs du parti organisent la Marche sur Rome de quelques milliers de fascistes pour chasser les marxistes qui saccagent la ville et chasser les députés corrompus. Le Duce est désigné par le roi pour diriger un cabinet de coalition, avec le centre gauche. En 1924, le Parti fasciste remporte la majorité absolue aux nouvelles législatives et le Duce se fait octroyer les pleins pouvoirs par la Chambre en janvier 1925 (il les gardera jusqu’en juillet 1943). En 1943, pour un pays de 38 millions d’habitants (non comptées les ex-colonies, alors perdues), le Parti comptera encore 4,77 millions de membres (dont 1,22 million de femmes).

Contrairement à la réputation de férocité qu’a faite au fascisme la propagande du Komintern (l’organisation moscovite d’agitation et de financement des Partis Communistes en dehors de l’URSS), on relève 12 000 arrestations d’antifascistes de 1925 à 1943 et 26 exécutions pour raison politique de 1922 à 1943 (dont 17 durant les années de guerre, 1940-43)… à comparer avec les 12 millions d’hôtes du GOULAG en 1939, le million de morts chez les Cosaques en 1920-21, les 6 à 10 millions de morts de l’Holodomor (l’Holocauste ukrainien de 1930 à 1932), les 2 millions de morts des purges staliniennes de 1936-38 !

L’idéologie fasciste est floue (le Duce est un phraseur, pas un penseur original) : anticapitalisme et lutte contre l’esprit bourgeois ; culte de la jeunesse et des sports ; exaltation de la communauté nationale et refus de la lutte des classes ou de la haine des castes ; modernisme (voire « futurisme artistique », mais dans une optique figurative) ; quête de la grandeur et sens de l’épopée… avec une population de grands causeurs, très peu combatifs ! C’est ce qui fait sourire les observateurs français et allemands ; curieusement, les Britanniques croiront longtemps au danger italien (jusqu’aux piètres prestations de l’armée italienne durant la guerre d’Espagne).

La propagande fasciste exalte les souvenirs de l’Empire romain (le faisceau des licteurs devient emblème national) et on entreprend d’énormes fouilles archéologiques (notamment sur le forum de Rome, alors totalement enfoui) ; la Méditerranée doit redevenir Mare nostrum (notre mer)… conflits prévisibles, croit-on, avec la France et la Grande-Bretagne (la Marine italienne est riche de superbes navires de combat et d’une centaine de sous-marins et très pauvre en hommes de guerre… seuls quelques dizaines de plongeurs de combat sauveront l’honneur, de 1941 à 1944).

L’impérialisme colonial est à l’ordre du jour : pacification de la Tripolitaine et de la Cyrénaïque de 1928 à 1939, réunies sous le nom antique de Libye en 1935 ; conquête de l’Éthiopie (torts partagés par le négus esclavagiste et belliqueux) en 1935-36 ; conquête de l’Albanie (en état permanent de guerre civile et riche en gisements de pétrole) au printemps de 1939 ; conflit larvé avec la Grèce depuis 1925 (les Italiens occupent, dès avant la Grande Guerre, les îles du Dodécanèse et Rhodes) ; le Duce réclame Nice, la Savoie et la Corse… pour obtenir un condominium en Tunisie où sont installés davantage de colons italiens que de colons français.

Le régime lance une politique de grands travaux, dès 1923, qui multiplie les emplois (700 km d’autoroutes construits de 1923 à 1939 et 7 000 km de routes, en plus de 500 ponts ; agrandissement des ports ; extension du réseau ferré ; édification d’aéroports ; défrichements et assèchements de marécages ; logements sociaux). Les récoltes de céréales doublent entre 1920 et 1940. On multiplie les barrages pour produire davantage d’électricité (la production triple entre 1923 et 1934). Le Duce exploite les « réserves de productivité » de fonctionnaires, nombreux et jusque-là peu zélés. On constate un essor remarquable de l’architecture et de l’urbanisme à la périphérie de Rome. Parallèlement, le régime lutte contre la corruption administrative et le gaspillage des fonds publics.

Les salaires sont mieux adaptés au coût de la vie (jusqu’à la crise économique du milieu des années trente). Une Charte du Travail sert de loi cadre au règlement des conflits du travail, pour éviter grève et lock-out.

Surtout, le régime lutte contre l’émigration et favorise la natalité par une politique sociale d’allocations familiales, la traque des avorteurs et avorteuses, et un encadrement médical gratuit des femmes enceintes et des nourrissons. On lance d’énormes campagnes de lutte contre le paludisme (« malaria »), la tuberculose, l’alcoolisme, les maladies vénériennes et la toxicomanie. Dès 1925, le Duce a entamé une guerre impitoyable contre la mafia et la camora (qui seront des alliés de l’envahisseur US en 1943-44).

Le régime entreprend une grande campagne de lutte contre les dialectes et d’alphabétisation : jusqu’en 1925, 80% des adultes du Sud de la botte et des îles (Sicile – Sardaigne) étaient illettrés. En 1925, le droit de vote est accordé aux femmes (1945, pour la France).

-

Passé Présent n°72 - Mussolini attaque l'Éthiopie

-

La Lorraine au carrefour de l’Europe : un destin historique entre Rhin et Meuse

Il existe à propos de la Lorraine, ainsi que de l’Alsace, une vision simpliste communément admise, qui réduirait leurs existences historiques à de simples jouets ballottés entre les mains des deux puissances allemande et française. Pourtant s’il fut nécessaire à la Lorraine de toujours composer avec les ambitions de ces deux encombrants voisins, sa position géographique et historique lui permit de jouer un rôle souvent déterminant dans l’histoire de l’Europe et donc du monde. Située (avec d’autres) à la jonction des mondes thiois et romans, entités charnelles dépassant largement le cadre des États allemands et français, la Lorraine par l’oubli de sa propre Histoire et par l’idée de son impuissance face à son destin, se condamne à rester confinée dans le rôle stérile et annihilant de frontière éternelle alors qu’elle est un centre. Si avec l’Alsace, on la prétend l’enjeu d’une réconciliation entre Allemagne et France, ce n’est en réalité qu’avec sa propre réconciliation entre ce qu’elle a d’allemand et ce qu’elle a de français, ou plutôt ce qu’elle a de Teutsch et de Frank, la traduction de ces deux mots franciques mis ensembles signifiant “peuple libre”, que la Lorraine peut renouer avec son destin de moteur d’une coopération thioise et romane sans l’intermédiaire d’une tutelle protectrice.

De la Lotharingie au Duché de Lorraine

La naissance de la Lorraine se confond avec la création du Saint Empire Romain et Germanique, puisqu’elle en fut un des duchés constitutifs. Pourtant, le mythe fondateur de son indépendance remonte incontestablement à la création, en 843 lors du traité de Verdun, du Lotharii regnum, domaine de Lothaire, l’aîné des trois petits-fils de Charlemagne. La Lotharingie que beaucoup ont considéré par intérêt comme une aberration géographique tirait pourtant sa légitimité de la réunion des anciens royaumes Burgonde incorporé aux conquêtes franques en 534 et d’Austrasie séparé en 511 de la Neustrie. Mais la mort sans descendance de Lothaire II, fils du précédent, allait rapidement sonner le glas du royaume et entre 870 et 879, aux traités de Meersen et de Ribemont la Lotharingie du Nord, menacée d’annexion simple par Charles le Chauve, amputée de la Bourgogne et de la Provence érigées temporairement en un royaume indépendant, allait être entièrement cédée aux héritiers de Louis le Germanique et transformée en duché. Rattachée au royaume de Germanie, la noblesse lotharingienne, déjà soucieuse du maintien de son autonomie fait appel à l’arbitrage du roi de France Charles le Simple qui annexe tout simplement le duché en 911. Après le revirement des nobles, elle sera réintégrée en 925 à la Germanie par Henri Ier l’Oiseleur qui fait nommer duc en 928, son gendre Gilbert, fils de l’un des plus puissants hommes de Lotharingie, Rainier de Hainaut. En 959, le duché est séparé en deux : la Basse et la Haute-Lorraine qui deviendra la Lorraine proprement dite. En 1048, Gérard d’Alsace, devenu premier duc héréditaire de Lorraine allait permettre au pays de connaître une relative stabilité puisque sa dynastie allait se maintenir en ligne directe pratiquement sans interruption pendant plus de 700 ans.

Des liens indéfectibles avec le Saint-Empire

Bâtie sur le même modèle que les autres duchés impériaux, la puissance lorraine est modérée par des terres épiscopales : Metz, Toul et Verdun dont les évêques nommés par l’Empereur lui sont dévoués, et par des puissants comtés : Bar, Vaudémont, Salm, échouant d’une manière générale aux branches cadettes. Les liens des ducs de Lorraine avec l’Empire semblent indéfectibles au cours des 300 premières années ; soutien de Thierry Ier de Lorraine à l’empereur Henri IV, liens matrimoniaux entre Mathieu Ier et la sœur de Frédéric Barberousse, alliance militaire avec Othon IV à Bouvines, soutien de Ferry II et Mathieu II à Frédéric II lors de sa déposition papale, soutien de Ferry III à Albert d’Autriche.

Mais avec le début de la colonisation allemande à l’Est et la reprise du commerce maritime, la Lorraine cesse d’être un important lieu d’échange, de plus la montée en puissance et le rayonnement de la France allait influencer profondément les populations romanophones de l’Empire (Ferry IV périt pour la France devant Cassel et Raoul le Vaillant s’en alla mourir avec la Chevalerie française à la bataille de Crécy) et bientôt Philippe le Bel put prendre Toul sous sa protection et imposer sa suzeraineté sur les territoires barrois de la rive ouest de la Meuse (NDLR : Dont le fief de Domrémy, qui en 1412 dépendait de la châtellenie de Vaucouleurs, propriété de la couronne de France depuis 1365 et faisait de ses habitants des sujets du roi, sans aucun rapport avec la Lorraine !!!). Cette terre dite “Barrois mouvant” allait être le levier du Drang nach Osten des ambitions françaises (NDLR : stratégie qui sera reprise par Richelieu qui avec l’Alsace put intervenir dans les affaires impériales et par le Komintern dont les soviets d’ouvriers placés dans les pays voisins purent appeler l’URSS à l’invasion ; faut-il aussi rappeler les mafias albanaises qui ont permis aux mafias social-démocrates d’occident d’envahir une partie de la Yougoslavie : Droit d’ingérence, quand tu nous tiens !!!) et dès lors les appétits des rois de France n’auront plus aucune satiété jusqu’à l’éradication totale de l’indépendance lorraine.

La politique française en Lorraine a permis à l’aîné d’une dynastie cadette de la Maison royale, René d’Anjou, duc de Bar par sa mère Yolande d’Aragon héritière du comté de Bar, d’épouser la fille de Charles Ier, mort sans héritier mâle, et de devenir duc de Lorraine. La France saura immédiatement tirer profit de cette alliance car René Ier est hostile aux Bourguignons autant par adhésion aux nécessités lorraines que par atavisme français : Autre Maison cadette des Valois, remontant à Philippe le Hardi, les ducs de Bourgogne s’éloignent de la France et nient leur vassalité d’autant plus que le duché devient une puissance de renommée internationale et acquière des terres dans le Saint Empire. La Bourgogne est une menace pour l’existence même de la France. Battu à Bulgueville en 1431, le duc de Lorraine et de Bar est fait prisonnier. Prétendant venir à son aide, le roi de France intervient mais est bloqué en 1468 devant Metz par les troupes lorraines refusant plus que jamais de tomber sous le joug français.

Le “Grand Duc d’Occident”

Le règne des Anjou en Lorraine ne sera qu’un intermède de trois générations et de la même façon qu’ils avaient acquis la Lorraine par alliance, la dignité ducale échoit au fils de Ferry II de Vaudémont, d’une branche cadette de la Maison de Lorraine, qui épouse Yolande d’Anjou. Mais la Lorraine est menacée par la politique anarchique du nouveau duc de Bourgogne, Charles le Téméraire, qui après avoir visé la couronne impériale, veut réunir ses terres éparpillées en annexant la Lorraine. Cette politique du grand duc d’Occident visait à terme le rétablissement d’une nouvelle Lotharingie érigée en royaume indépendant. Mais le duc, mauvais diplomate et exécrable tacticien profite de l’inexpérience du jeune duc René II pour parader à Nancy et entre en Alsace en conquérant, bafouant les droits des Suisses dans le Sundgau. Rapidement une coalition armée réunit ces trois nations humiliées et en 1477 le Téméraire est battu et tué devant Nancy par les troupes du comte de Sohn, maréchal de Lorraine. Ainsi ce sont paradoxalement les principales nations concernées qui anéantissent la réalisation d’une ouvre lotharingienne qui aurait totalement changé la face du monde. Et ceci pour le plus grand bénéfice des Capétiens qui annexent les territoires de Bourgogne et tentent de faire subir le même sort mais sans y parvenir pour l’instant à ceux qui se trouvent en territoire impérial. La France vient d’augmenter son territoire à moindre frais et surtout, une fois La Bourgogne disparue les Français voient se prolonger devant eux un pont d’or qui les mènera jusqu’aux portes de Lorraine, le prochain objectif du nord-est.

Un duché “libre et non incorporable”

En revendiquant la couronne impériale, François Ier, qui s’alliera à la Turquie pour attaquer l’Empire sur deux fronts, ne fit qu’annoncer la couleur de ses ambitions à l’Est alors que les ducs de Lorraine avaient eu soin d’annoncer leur neutralité. Les événements leur permettront même d’obtenir leur indépendance totale vis-à-vis de l’Empire en déclarant à Nuremberg en 1542 le duché “libre et non incorporable”, seul un devoir de fidélité le lie encore à l’Empire, à l’instar de la ville de Metz qui avait accueilli en ses murs Charles-Quint en 1541. Pourtant l’indépendance du duché lorrain n’empêchera pas les troupes d’Henri II de s’emparer des évêchés lorrains par surprise, profitant de la brouille survenue entre l’Empereur et l’électeur Maurice de Saxe. Elles bénéficieront même de la trahison d’un Lorrain, puisque ces troupes seront commandées par le duc François Ier de Guise, duc d’une branche cadette des Lorraine et dont les ambitions françaises ne seront pourtant pas à la hauteur du destin impérial des aînés lorrains.

Pendant la guerre de Trente ans, le duc Charles IV refuse de s’allier à la France contre l’Empire. Richelieu ne lui pardonnera pas. L’occasion prétexte en sera les combats menés par le duc contre les Suédois, alliés protestants des Français catholiques et ennemis de l’Empereur, venus ravager la région. Ce sera le prétexte à l’invasion notamment par le sinistre Henri de Turenne qui aura lieu en 1633. Réfugié de l’autre côté du Rhin, Charles IV devient maréchal d’Empire et tente en vain de libérer son duché occupé par les armées de Louis XIII. La Lorraine est saccagée et perd 50 % de sa population. Le désastre est tel qu’un chroniqueur de cette l’époque déclare : « La Lorraine était le seul pays du monde qui eut donné à l’univers un spectacle plus horrible que celui du dernier siège de Jérusalem ». Si le traité de Saint-Germain-en-Laye lui restitue en partie ses possessions en 1641, Charles IV doit encore mener une guerre larvée. Seuls quelques îlots de résistance persistent (Cf. article de V. Lalevée). En 1647, tout est fini. Si le traité de Westphalie reconnaît l’indépendance de la Lorraine — mais l’occupation française durera treize ans encore —, en accordant à la France la possession de l’Alsace, de la Sarre et des places fortes de Longwy et de Sierck ainsi que des trois évêchés, il enfermait la Lorraine dans un étau. Le répit ne durerait que le temps mis pour annexer la Franche-Comté entre autres. C’est ensuite le traité de Vincennes en 1661 qui rend au duc ses États mais le répit sera de courte durée. Charles IV refuse le protectorat que Louis XIV avait cru pouvoir lui imposer et les guerres et l’occupation du duché reprennent. Charles IV avait dû abdiquer en faveur de son frère Nicolas François et à la mort de celui-ci, Charles V, également maréchal du Saint Empire devient le nouveau duc titulaire mais ne mettra jamais les pieds dans son duché. Mort en 1675, Charles IV aura toutefois la satisfaction de battre à Konzerbrücken le maréchal de France Turenne venu ravager le Palatinat et l’Alsace révoltée et ralliée à l’Empire après l’annexion par la France de la ville libre de Strasbourg. De son côté, Charles V en tant que maréchal des armées impériales ira également défendre les frontières orientales. Les Turcs, encore une fois alliés objectifs du royaume de France, assiègent Vienne et menacent toute la Chrétienté. À la tête d’une coalition d’armées germano-slave et en compagnie du prince Eugène de Savoie, autre fidèle de l’Empire originaire d’une région romanophone également issue de la mythique Lotharingie, il délivre Vienne en 1683 puis Bude en 1686 amorçant un recul des bandes musulmanes qui ne prendra fin qu’en 1922 (NDLR : mais il existe un mouvement inverse depuis les années cinquante avec pour point culminant la triste date de 1999 où la valetaille social-démocrate encourage une invasion américano-turque de l’Europe).

La fin de l’indépendance lorraine

Enfin en 1697, le traité de Ryswick rend le duché de Lorraine au fils de Charles, Léopold après vingt-sept ans d’occupation française. Le duc est accueilli dans la liesse générale, incontestable témoignage de l’attachement des Lorrains à leur indépendance et leurs ducs. Mais la guerre de succession d’Espagne, de 1701 à 1714 fournira le prétexte à la France pour encore une fois pénétrer sur le territoire ducal afin d’apporter des troupes dans la place forte de Sierck et combattre Les armées coalisées anglaises et impériales commandées par le duc de Marlborough et Eugène de Savoie. En 1728, la neutralité perpétuelle du duché est reconnue par la France, le Saint Empire et l’Angleterre. Mais la guerre de succession de Pologne fournira un nouveau prétexte à Louis XV pour fouler la neutralité lorraine qu’il avait lui-même reconnue — comme l’avait été avant la neutralité perpétuelle de la Franche-Comté. Pour se venger des Autrichiens et des Russes qui avaient préféré installer Auguste III de Saxe sur le trône polonais plutôt que son beau-père, Stanislas Leszcsynski, Louis XV occupe la Lorraine à titre de terre d’Empire alors que son indépendance avait été assurée en 1542. Obligé de fuir, le jeune duc François III se réfugie en Autriche puis épouse en 1736 Marie-Thérèse d’Autriche future héritière de la couronne impériale. Sur intervention de la France, le prochain empereur sous le nom de François Ier de Habsbourg-Lorraine doit abandonner en 1735 son duché au profit du roi sans royaume Stanislas devenu le nouveau duc de Bar et de Lorraine. Simple pantin entre les mains françaises, la baudruche polonaise transmettrait en viager “son” domaine à la France à l’heure de sa mort qui surviendra en 1766. En réalité le pays était commandé par un Français, Chaumont de la Galaizière, Stanislas se contentant d’être le paravent pour préparer calmement la domination française. Certains Lorrains refusent d’être “vendus comme porcelets” aux Français. À leur tête, Charles Alexandre frère du dernier véritable duc lorrain. En 1744, il épouse Marie-Anne, sœur de Marie-Thérèse et gouvernante des Pays-Bas mais auparavant et pendant deux ans, il va profiter de l’attaque coalisée des Français et des Prussiens contre l’Autriche pour tenter de récupérer son bien. D’autres résistants Lorrains l’accompagneront dans sa tentative désespérée comme le colonel Jean-Daniel de Menzel, qui rêvait de lancer ses hussards. sur Paris mais mourra d’une blessure reçue sur les bords du Rhin en 1744. Le roi de Pologne fuit rapidement vers Paris et le sort des armes semble d’abord favorable au prince Charles Alexandre. Mais, malgré la défection des Prussiens, Charles qui s’apprêtait à déferler sur la Lorraine est rappelé en Bohème et doit abandonner définitivement sa terre natale.

Ainsi se termine l’histoire de la Lorraine indépendante. Une nouvelle phase, celle de l’assimilation à la France tant combattue va s’enclencher et le résultat sera finalement assez probant, vu le nombre de Lorrains érigés en défenseurs sincères de la République française. La Maison de Lorraine, elle, est retournée à sa source, puisque le fondateur Gérard d’Alsace était issu d’une branche cadette de la Maison de Habsbourg, faisant d’eux La plus ancienne famille régnante en ligne directe. Mais, comme le rappelle Jean-Marie Cuny dans l’entretien qu’il nous a accordé, jamais les descendants des ducs de Lorraine n’ont oublié leur ancienne patrie.

► Frédéric Schramme, Nouvelles de Synergies Européennes n°51, 2001

-

Nation et identité ethnique – 1re partie : L’affaire Morano et la « race blanche »

Cet article, en deux parties, est une brève analyse des rapports entre nation. La première partie porte sur le caractère explosif de la notion de « race blanche » appliquée à la France et à l’Europe. La seconde partie, à paraître ensuite, portera sur l’homogénéité ethnique de la France et de l’Europe, qui est au centre des débats avec la « crise des migrants », qui ne fait que commencer.

La transgression du tabou idéologique

Nadine Morano a mis les pieds dans le plat, avec sa verve naïve (ce n’est pas un reproche) de fille du peuple méprisée par l’oligarchie, pour ses propos sur « la France, pays de race blanche », en reprenant une réflexion de De Gaulle citée par Alain Peyrefitte dans C’était de Gaulle, au cours d’une émission On n’est pas couché de Laurent Ruquier en septembre 2015. Cette émission polémique et superficielle de France 2 est connue pour être le temple du politiquement correct, de la propagande officielle ; elle est le symbole de la pseudo-dissidence médiatique camouflée par la création de scandales maîtrisés. Eric Zemmour et Natacha Polony, trop incorrects, en ont été éjectés, remplacés par des perroquets de l’idéologie dominante (Aymeric Caron, Léa Salamé, Yann Moix…). Bref, Nadine Morano a enfreint le grand tabou. Elle a été piégée, certes, par le talentueux Ruquier (qui ne songe qu’à son audience et à ses cachets et qui adapte ses convictions à celles de son employeur) mais il fut l’arroseur arrosé. Il n’a pas ridiculisé Mme Morano, il a été son meilleur impresario politique.

Elle a été punie par son propre parti pour sa transgression de l’interdit idéologique absolu. Néanmoins, elle est gagnante, ainsi d’ailleurs que le Front national, qui peut remercier M. Ruquier. Sarkozy, en effet, est très embêté : ses sanctions contre Nadine Morano lui ont fait perdre immédiatement 6 points auprès des sympathisants des Républicains, selon le baromètre Ipsos–Le Point. Ce qui, au lieu de lui permettre de récupérer des électeurs passés au FN, va encore augmenter l’hémorragie des électeurs LR passant au vote frontiste. Nadine Morano a dit tout haut ce que le peuple de base pense tout bas.

Le politicien Juppé, cheval de retour, qui vise la présidence de la République sur une ligne centriste molle, a déclaré à propos de la polémique suscitée qu’assimiler la France à « la race blanche » le scandalisait : « Ça n’a aucun sens, c’est même intolérable de dire que la France est un pays de race blanche ». Usant de la langue de bois de la vulgate, il a rappelé le catéchisme : le sentiment national est fondé sur le « vivre ensemble » et réaffirmé son objectif oiseux de l’ « identité heureuse » – en réponse à l’essai de Finkielkraut L’Identité malheureuse qui a scandalisé l’intelligentsia bien-pensante.

Le président de l’UDI, Jean-Christophe Lagarde, a comparé Nadine Morano rien moins qu’à « une porte–parole du Ku Klux Klan. Une telle outrance laisse rêveur. Les deux grandes cocottes politiciennes bourgeoises de l’Ouest parisien, Valérie Pécresse et Nathalie Kosciusko-Morizet, ont été outrées par les propos de la fille de chauffeur routier, la seconde jugeant ses propos « exécrables ». Et Nadine Morano est évidemment éliminée par Sarkozy de l’investiture aux régionales dans la région Est. Elle est coupable d’avoir prononcé le mot tabou, « race », associé à l’épithète « blanche », circonstance aggravante. On est là dans une logique sémantique de nature religieuse, pour ne pas dire magique, très loin de la rationalité politique.

Nicolas Sarkozy, commentant la petite phrase de Nadine Morano, a lâché : « Ses derniers propos ne correspondent ni à la réalité de ce qu’est la France ni aux valeurs défendues par les Républicains ». Il a raison, paradoxalement : après des décennies de laxisme migratoire extra-européen en accélération constante, il est certain que le caractère « blanc » (d’origine ethniquement européenne) de la France est démographiquement en grand recul. A ce phénomène subi et refusé par le peuple s’ajoute la rupture culturelle provoquée par l’islamisation, elle aussi imposée au peuple qui n’a pas son mot à dire dans cette dépossession de son identité et de ses territoires. C’est la « démocratie », n’est-ce pas ? Cette dernière, qui s’oppose au « populisme » honni, signifie maintenant en réalité pouvoir de l’oligarchie, mot français pour Establishment.

Vulgate antiraciste, racisme anti–Blancs et obsession raciale

Ces réactions traduisent la haine ethnique de soi, l’ethnomasochisme des dirigeants et intellectuels français et européens, coupés des populations autochtones et ahuris par cette idéologie « antiraciste » dont les ressorts psychologiques – voire psychanalytiques – relèvent de l’obsession raciale.

Les propos de la directrice de France Télevision sont hallucinants : elle déplorait qu’il y eût parmi son personnel « trop d’hommes blancs de plus de 50 ans ». Si ce n’est pas du racisme anti–Blancs, on se demande ce que c’est… De même, les discours innombrables sur la « diversité » et la « mixité sociale », assortis d’obligations et de sanctions de la loi, sont des euphémismes, des simulacres linguistiques : ils dissimulent une stratégie de mélange forcé ethno-racial (et non pas « social ») dont les conséquences, par ailleurs, seront explosives.

Le racisme anti-Blancs (et antijuif), le seul réel, est une nouveauté sociologique qui n’est pas prise en compte par les élites et dissimulée par les médias. Il provient d’une population fort bien repérée, mais intouchable. Les lois « antiracistes » vont encore être durcies, en ciblant uniquement ceux qui s’en prennent à l’islamisation et à l’immigration invasive. Il s’agit d’intimider et de faire taire des médias comme Valeurs actuelles. Une telle logique mentale fait songer au syndrome collaborationniste des années 1940–1945…

On admet parfaitement et avec sympathie qu’un Africain estime que son continent est par essence de « race noire », ou qu’un Asiatique (Chinois, Japonais, Thaïlandais, Coréen, etc.) estime que son pays est de « race jaune ». En revanche, suggérer que l’Europe est de « race blanche » est criminalisé.

Il est en effet prohibé, incorrect, déplacé, nauséabond, scandaleux et immoral de penser et de prétendre que la France et l’Europe sont des ensembles de « race blanche » et, pis encore, qu’elles doivent le rester. Et personne ne s’offusque de la création du CRAN (Conseil représentatif des associations noires), ouvertement racialiste, qui, sous prétexte de lutter contre une « inégalité » et une « discrimination » fantasmées, vise à promouvoir le favoritisme envers les Noirs. Puisque les « races » n’existent pas, selon le catéchisme pseudo-scientifique de l’idéologie dominante, pourquoi le CRAN est-il subventionné ? Il s’agit bel et bien d’un lobby racial. Se revendiquer de la « race noire » est licite. Se revendiquer de la « race blanche » est illicite. On marche sur la tête.

Imaginons qu’il existe une structure mentionnant des associations blanches : elle serait immédiatement poursuivie et interdite. En réalité, ce n’est pas tant la mention de la « race » qui choque que l’allusion à la « race blanche », qui est seule a être accusée d’être « raciste ». N’est donc raciste que celui qui se réclame de la « race blanche » (supposée ne pas exister…), ce racisme constituant le péché capital le plus grave dans l’échelle du catéchisme de l’idéologie dominante.

L’antiracisme produit l’obsession raciale. Cette dernière est schizophrène, comme toute obsession : d’un côté, on nie le fait racial (pour soi), de l’autre, on le sublime (pour les autres). La notion de « race blanche » provoque un choc sémantique et psychologique dès qu’elle est évoquée. Le puritanisme antiraciste est autant lié à l’obsession raciale que le puritanisme sexuel à l’obsession sexuelle et il représente une forme biaisée de racisme.

Classes populaires et révolte ethnique

Nadine Morano a été autant condamnée pour ses propos dans sa famille politique, la droite, que par la gauche. Ce qui prouve à quel point la droite politique est ligotée par les idées de gauche qui la complexent et la paralysent, depuis bien longtemps. Et pourtant ce que Mme Morano a dit recoupe ce que pense la majorité de la population, surtout dans les classes populaires. Ce qui confirme l’énorme césure entre ces dernières et leurs représentants politiques. Les appareils politiques, de droite et de gauche, comme 90% des élites médiatiques, sont totalement déconnectés des sentiments du peuple. Facteur révolutionnaire à moyen terme.

Ivan Rioufol écrit, en faisant allusion au roman de George Orwell 1984, paru en 1949 :

« L’épisode Morano, né d’une polémique orwellienne sur l’emploi du mot “race”, a montré l’emprise de la pensée fléchée : elle commence par la mise sous surveillance du langage, passe par le détournement de mots vidés de leur sens, finit par la correction de la mémoire afin de l’accorder au présent. Rappeler ce qu’était la nation – blanche, gréco-latine, chrétienne – est devenu un délit pour le Système. En imaginant un “commissariat aux Archives” et un “ministère de la Vérité”, l’auteur de 1984 avait visé juste ; nous y sommes. » (Le Figaro, 16/10/2015).

Oui, nous sommes bel et bien entrés dans un totalitarisme soft.

Relevons l’hypocrisie de cette oligarchie politique, médiatique, intellectuelle qui pratique l’adage : « Faites ce que ce je dis, pas ce que je fais. » Partisans ombrageux de cette « diversité » et de cette « mixité », ces gens la refusent pour eux-mêmes. Jamais ils ne mettraient leurs enfants dans des écoles publiques avec une forte proportion d’élèves d’origine immigrée extra-européenne ; jamais ils n’accepteraient de cohabiter dans des immeubles ou des quartiers avec des familles africaines. Leurs sermons moralisateurs et leurs dogmes idéologiques sont en contradiction flagrante, schizophrénique, avec leur comportement privé.

Pour être clair, dans l’inconscient collectif du peuple français la France est un pays de « race blanche » et doit le rester très majoritairement. Le même sentiment est partagé dans l’opinion populaire de la plupart des pays d’Europe. C’est la conséquence de l’immigration incontrôlée depuis trente ans, dont seule (pour l’instant) la grande bourgeoisie oligarchique ne souffre pas. Une nostalgie de l’ « ancienne nation », ethniquement et culturellement européenne, est en train de se répandre. Elle est complétée par un refus croissant de cohabiter avec les nouvelles populations, dont une partie n’est pas pacifique. Cette configuration débouchera sur une explosion.

BIENTÔT, SECONDE PARTIE DE CETTE ARTICLE : « NATION ET IDENTITÉ ETHNIQUE 2. LES RACINES DE LA FRANCE »

Guillaume Faye, 17/10/2015

Source : J’ai tout compris (blog de Guillaume Faye)

http://www.polemia.com/nation-et-identite-ethnique-1re-partie-laffaire-morano-et-la-race-blanche/

-

Essor de la « superclasse globale » (ou hyperclasse) et crise des classes moyennes.

« La mondialisation heureuse » : la formule est de Dominique Strauss-Kahn ; elle est constamment rebattue dans les médias qui dénoncent les « dangers du protectionnisme ». Pourtant la réalité est plus complexe. S’il y a des gagnants dans la mondialisation, il y a aussi des perdants. Et derrière la loi des marchés, il y a de puissants réseaux de pouvoirs. Pour mieux cerner cette réalité complexe, le professeur Gérard Dussouy vient de publier un ouvrage magistral : Les théories de la mondialité . Polémia en fera une critique approfondie. Dans l’immédiat, nos lecteurs trouveront ci-dessous une analyse pertinente du conflit entre classes moyennes et superclasse mondiale.

Polémia

A la crise en gestation des classes moyennes fait face l’insolente réussite de cette « superclasse globale » que décrit David Rothkopf, et qu’il évalue à 6000 personnes pour six milliards d’humains (1). Hyperclasse vaudrait-il mieux écrire, en ce sens où dans son esprit, elle répond moins à la catégorie marxiste (caractérisée par une forte homogénéité et une relative solidarité) qu’à un réseau transnational d’élites aux origines multiples. Parce que mélange d’hommes d’affaires et des medias, banquiers, financiers, chefs d’entreprise, écrivains, journalistes, vedettes du show-business, Rothkopf pense en effet qu’elle est la juste transcription de ce que Vilfredo Pareto, et plus tard Wright Mills, caractérisait comme une « élite de pouvoir » (2).Il n’empêche que son dénominateur commun est l’argent puisque selon le rapport de l’ONU de 2006 qu’il cite, 10% de la population mondiale contrôlait 85% des richesses, 2% en possédaient la moitié et 1% en détenaient 40%. Son essor est donc directement lié au marché mondial parce que « la globalisation n’a pas seulement produit un marché sans frontières, mais aussi le système de classe qui va avec lui », écrit Jeff Faux (3). L’économie mondiale est en train de créer une élite globale, que celui-ci appelle le « parti de Davos », et qui a fait depuis longtemps du cosmopolitisme un style de vie comme le montre bien Rothkopf dans son livre. Son vecteur est l’usage de plus en plus répandu de l’Anglais en liaison avec des pratiques professionnelles standardisées. A quoi s’ajoutent la référence commune aux mêmes sources d’information et la fréquentation des mêmes lieux de passage et de loisirs. Toutefois, cette culture commune n’est pas exempte des rapports de force et à l’abri d’un choc culturel interne ou d’un renversement d’influence. En effet, il serait naïf, et quelque peu condescendant, que de croire que la participation de plus en plus nombreuse d’Asiatiques à l’élite mondiale implique leur occidentalisation systématique (4). La montée en puissance des milliardaires issus d’Asie et d’autres régions du monde ne peut qu’engendrer un changement de valeurs, dans le sens par exemple d’une plus grande tolérance envers la corruption, et un repli des conceptions occidentales du monde, de la société, de la condition humaine. De ces constats dérivent deux conséquences majeures. D’abord, que les individus qui participent à la nouvelle élite mondiale ont plus d’intérêts en commun qu’ils n’en ont avec les classes moyennes ou pauvres dont ils partagent la nationalité. Le fossé se creuse parce que si dans le passé, en dépit des conflits interclasses, le travail et le capital allaient de pair, il n’en va plus du tout ainsi. C’est la notion même de société que la mondialisation rend caduque. Avec la dégradation des conditions de vie des peuples, une opposition de plus en plus nette se dessine entre ceux que Rothkopf appelle les « globalistes et nationalistes », c’est à dire l’oligarchie mondialiste, d’une part, et les multiples mouvements populistes à venir, d’autre part (5). Cette « ligne de faille politique du nouveau siècle » va traverser tous les Etats. A l’occasion de la grande crise qui s’annonce, elle pourrait susciter des changements politiques inattendus dans leur composition. Ensuite, l’hétérogénéité axiologique (celle des valeurs) de l’hyperclasse, qui n’existe que par et que pour l’argent, et, nous l’examinerons plus loin, la généralisation du communautarisme et des phénomènes d’ethnicisation à l’échelle globale, rendent inepte l’idée d’une société mondiale en devenir.

Au centre de l’hyperclasse se tient l’élite financière. Elle contient les immenses fortunes privées et institutionnelles. Autour gravitent les élites de différents ordres qui sont autant de relais d’influence. Rothkopf décrit leurs liens, montre comment le pouvoir de l’argent, le pouvoir institutionnel, le pouvoir médiatique et le pouvoir politiques sont mobilisés et interconnectés pour que le monde aille dans la direction voulue. Il ajoute que si « aujourd’hui, les compagnies dominent la superclasse et que les Américains dominent parmi les leaders de ces compagnies », les choses sont en train de changer(6). Cela s’explique par la percée de nouveaux leaders issus des pays émergents. C’est que l’accès à l’hyperclasse est relativement ouvert, en tout cas plus qu’il ne l’était aux anciennes élites (7). La rapidité des fortunes est stupéfiante. Néanmoins, la porte reste étroite et l’auteur se demande si le conflit entre les partisans de la mondialisation et les peuples n’est pas inévitable, si les marchés se montrent toujours aussi injustes dans la distribution de la richesse, si sous l’apparence de la libre concurrence il n’existe toujours pas de véritable égalité des chances (8). D’autant plus qu’avec la crise les exaspérations vont grossir. Elles vont le faire, dans les pays développés, si la « dégringolade des classes moyennes » se poursuit (9), et si les allocations de retraite fondent avec les hedge funds comme cela est déjà le cas pour nombre de Britanniques (10) et dans les pays émergents, si l’arrêt de la croissance ruine les espérances et se double d’une crise alimentaire. Il y a fort à parier que la classe moyenne, dont Robert Rochefort explique qu’elle n’existe plus tellement elle s’est émiettée (11), rejoigne dans l’avenir les mouvements populistes. Maintenant qu’elle n’a plus rien à attendre de la mondialisation en termes de pouvoir d’achat comme le déplore le directeur du Credoc, parce que la faible progression des salaires en France et en Europe n’est plus compensée par la baisse spectaculaire des prix grâce aux importations de produits fabriqués en Chine(12). La poursuite du libre-échange ne fera qu’accentuer le sentiment de « déclassement » des classes moyennes constaté par Louis Chauvel (13), en raison de son dysfonctionnement reconnu par ses propres théoriciens.

Gérard Dussouy

Extraits des pages 83 à 85 de l’ouvrage : Les théories de la mondialité : Traité de Relations internationales, (Tome 3), L’Harmattan, mai 2009.

Gérard Dussouy est professeur de géopolitique à l’Université Montesquieu de Bordeaux.

Notes:1 David Rothkopf, Superclass. The Global Power Elite And The World They Are Making, Londres, Little Brown, 2008, Preface, p.XIV et p. 29-33.

2 Ibid., p. 37-39.

3 Jeff Faux, The Global Class War, New York, John Wiley, 2006.

4 David Rothkopf, op.cit. p.313

5 Ibid., p.145-189.

6 Ibid., p. 143.

7 Ibid, « How to become a member of the Superclass », p.254-295.

8 Ibid., p. 322.

9 « Classes moyennes, la dégringolade », Le Point, 26 Juin 2008, p.74-82.

10 Virginie Malingre « La crise boursière fragilise les régimes de retraite des Britanniques », Le Monde, 30.11.08.

11 Le Point, op.cit., p.75.

12 Ibid., p.75 et p. 81. « La société de consommation et les classes moyennes ont marché main dans la main jusqu’à la fin des années 90. Le divorce s’est produit lorsque le pouvoir d’achat s’est mis à stagner, tandis que l’innovation, elle, continuait » écrit Robert Rochefort qui distingue entre des « classes moyennes supérieures » et des « classes moyennes inférieures ».

13 Louis Chauvel, Les classes moyennes à la dérive, Paris, Seuil, 2007. -

02 Le Temps des Cathédrales - La Quête de Dieu - (G Duby) 1978

-

On aurait exhumé la ville de Sodome

Et ce n’est probablement pas un hasard si cela advient à une époque où les mœurs infâmes de cette ville détruite se répandent aujourd’hui largement dans le monde…

En effet, Sodome, la ville incarnant dans la Bible la dépravation la plus extrême (et ayant donné son nom à un vice en particulier), pourrait bien avoir été localisée par une équipe d’archéologues dans l’actuelle Jordanie.

« Le professeur d’études bibliques et apologétiques de l’Université de Trinity Southwest, Steven Collins est formel : « le gigantesque site de Tall El Hamman » dans le sud de la vallée du Jourdain, à quelques kilomètres au nord de la mer Morte, réunit « tous les critères » de la ville de Sodome telle qu’elle est décrite dans la Bible, rapporte la revue scientifique Popular Archaeology.

Sodome apparaît avec sa voisine Gomorrhe, dans le livre de la Genèse ainsi que dans le Livre de la Sagesse parmi trois autres cités formant « les villes de la plaine » située dans la vallée du Jourdain au sud du pays de Canaan.

Dieu, en réaction à la perversion qui régnait à Sodome, envoya deux anges pour « vérifier » si le péché était bien avéré. « La clameur qui s’élève de Sodome et Gomorrhe est immense et leurs péchés sont énormes… », témoignèrent-ils.

« Alors l’Éternel fit tomber sur Sodome et sur Gomorrhe une pluie de souffre et de feu ; ce fut l’Éternel lui-même qui envoya du ciel ce fléau. Il détruisit ces villes et toute la plaine, et tous les habitants de ces villes. La femme de Lot regarda en arrière, et elle se transforma en statue de sel. Abraham se leva de bon matin et se rendit à l’endroit où il s’était tenu en présence de l’Éternel. De là, il tourna ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe et vers toute l’étendue de la plaine; et il vit monter de la terre une fumée, semblable à la fumée d’une fournaise. » peut-on lire dans l’Ancien Testament (Genèse, XVIII).Plus la moindre présence humaine durant 700 ans

Selon les textes, Sodome était décrite comme la plus grande cité du Kikkar (la plaine fertile mentionnée dans la Bible) à l’est du Jourdain. « J’en ai immédiatement conclu qu’il convenait de chercher quel site abritait les plus grandes ruines d’une cité de l’âge du Bronze » explique le docteur Collins. Ainsi, pendant plus de dix années de fouilles, les archéologues ont sorti de terre des objets ainsi que les ruines d’une immense cité appartenant à l’ère du Bronze (3500 – 2350 av. J.c.), en particulier un mur d’enceinte de plus de dix mètres ainsi que des tourelles défensives. « Une réalisation remarquable qui a demandé des millions de briques et, évidemment, un grand nombre d’ouvriers » souligne le docteur Collins. En comparant ces découvertes avec celles des villes avoisinantes, il apparaît que celle-ci était 5 à 10 fois plus grande que les autres.

Plus étonnant encore, sur ce site, tout semble indiquer que l’activité humaine s’est éteinte pendant 700 ans… »http://www.contre-info.com/on-aurait-exhume-la-ville-de-sodome#more-39621

-

"Ernst Jünger : un autre destin européen", par Dominique Venner

Les temps sont durs ? Ce n’est pas l’heure des idées molles ! Tous les deux mois, Dominique Venner (www.dominiquevenner.fr) l’illustre brillamment en livrant à ses lecteurs une « Nouvelle Revue d’Histoire » aussi tonique que riche en contenus et perspectives. Son dernier ouvrage est dans la même veine. Consacré à Ernst Jünger, ce géant européen, marqué tout comme Venner par une jeunesse pugnace et « maurétanienne » qui seule peut justifier la posture définitive de l’anarque, il est l’occasion d’une réflexion stimulante sur l’identité et le devenir de l’Europe. « En ce personnage singulier s’incarne en effet une figure ultime, celle d’un archétype européen provisoirement disparu, dont subsiste peut-être une secrète nostalgie. Que l’un des plus grands écrivains de ce siècle et l’un des plus cultivés ait été aussi un jeune officier des troupes d’assaut qui chanta la Guerre notre mère, voilà une rareté qui porte en elle l’unité perdue de natures arbitrairement opposées : le poète et le guerrier, l’homme de méditation et l’homme d’action »…

Jaugeant Jünger à l’aune de l’histoire, des événements tragiques qu’il aura traversé, il l’utilise aussi pour éclairer cette histoire, et imaginer à partir de son exemple, de ses engagements comme de ses doutes, « un autre destin européen ».

Au fil des pages, la vie et l’œuvre de Jünger sont autant de clefs de lecture de son époque. Elles sont décryptées et discutées, avec cette absence totale de complaisance qu’autorise la véritable empathie, et pour tout dire l’admiration. La force de l’analyse de Dominique Venner est de pouvoir s’adresser aussi bien aux spécialistes de Jünger qu’aux lecteurs souhaitant une introduction éclairante à son œuvre vaste, touffue et parfois déroutante, servie par une langue « tour à tour limpide et mystérieuse ».

Mais l’originalité profonde de cette étude tient au traitement du sujet : « sismographe » de son époque, acteur engagé puis distancié, soldat, militant, poète et naturaliste, Ernst Jünger est sous la plume de Venner bien plus que le témoin de l’histoire de l’Europe au XXe siècle : le prophète de son nécessaire retour dans l’histoire, de la sortie de sa « dormition », de la rupture, tranquille mais totale, avec les chimères d’une société repue. « Et le lecteur méditatif songera que la tentation est forte pour l'Européen lucide de se réfugier dans la posture de l'anarque. Ayant été privé de son rôle d'acteur historique, il s'est replié sur la position du spectateur froid et distancié. [...] L’immense catastrophe des deux guerres mondiales a rejeté les Européens hors de l’histoire pour plusieurs générations. Les excès de la brutalité les ont brisés pour longtemps. Comme les Achéens après la guerre de Troie, un certain nihilisme de la volonté, grandeur et malédiction des Européens, les a fait entrer en dormition. A la façon d'Ulysse, il leur faudra longtemps naviguer, souffrir et beaucoup apprendre avant de reconquérir leur patrie perdue, celle de leur âme et de leur tradition ».

C’est pourquoi Jünger reste un modèle.

Son « éthique de la tenue » est un reflet de l’âme européenne, faite de réalisme héroïque et de stoïcisme tragique, de cette tension permanente et féconde entre Apollon et Dionysos. Et son exigence – « Viser plus haut que le but » - celle de tout Européen qui n’aurait pas renoncé à lui-même.

Et c’est ainsi qu’avec Dominique Venner la vie et l’œuvre d’Ernst Jünger deviennent « feuille de route » pour tous ceux qui entendent « résister aux démons ou aux lâchetés de l’époque » (Bruno de Cessole) et allumer des feux de bivouac, et de veillée, pour l’Europe à venir.

©Polémia , 26/07/2009

Note : http://www.dominiquevenner.fr/

Dominique Venner, Ernst Jünger : Un autre destin européen , Editions du Rocher, mai 2009, 234 p., 18 euros

http://www.amazon.fr/Ernst-J%C3%BCnger-autre-destin-europ%C3%A9en/dp/2268068153/ref=