En Hongrie, avec Petöfi, le nationalisme est un nationalisme ethnique de libération comme chez Arndt et Jahn. En Pologne, l'ethnisme slavisant se mêle, chez Mickiewicz, d'un messianisme catholique anti-russe et anti-prussien, donc anti-orthodoxe et anti-protestant. En Italie, avec Mazzini, il est libéral et illuministe. En Allemagne avec Jahn et au Danemark, avec Grundtvig, il est nationalisme de libération, ethniste, ruraliste, racialisant et s'oppose au droit romain (non celui de la vieille Rome républicaine mais celui de la Rome décadente et orientalisée, réinjecté en Europe centrale entre le XIIIe et le XVIe siècles), c'est-à-dire à la généralisation d'un droit où l'individu reçoit préséance, au détriment des communautés ou de la nation.

culture et histoire - Page 1472

-

Pour une typologie opératoire des nationalismes

Le mot “nationalisme” recouvre plusieurs acceptions. Dans ce vocable, les langages politique et politologique ont fourré une pluralité de contenus. Par ailleurs, le nationalisme, quand il agit dans l'arène politique, peut promouvoir des valeurs très différentes selon les circonstances. Par ex., le nationalisme peut être un programme de libération nationale et sociale. Il se situe alors à “gauche” de l'échiquier politique, si toutefois on accepte cette dichotomie conventionnelle, et désormais dépassée, qui, dans le langage politique, distingue fort abruptement entre une “droite” et une “gauche”.Les gauches conventionnelles, en général, avaient accepté comme “progressistes”, il y a une ou 2 décennies, les nationalismes de libération vietnamien, algérien ou nicaraguéen car ils se dressaient contre une forme d'oppression à la fois colonialiste et capitaliste. Mais le nationalisme n'est pas toujours de libération : il peut également servir à asseoir un programme de soumission, d'impérialisme. Un certain nationalisme français, dans les années 50 et 60, voulait ainsi oblitérer les nationalismes vietnamien et algérien de valeurs jacobines, décrétées quintessence du “nationalisme français” même dans les rangs des droites, pourtant traditionnellement hostiles à la veine idéologique jacobine. Nous constatons donc, au regard de ces exemples historiques récents, que nous nageons en pleine confusion, à moins que nous ayons affaire à une coïncidentia oppositorum…Depuis quand peut-on parler de nationalisme ?Pour clarifier le débat, il importe de se poser une première question : depuis quand peut-on parler de “nationalisme” ? Les historiens ne sont pas d'accord entre eux pour dire à quelle époque, les hommes se sont vraiment mis à parler de nationalisme et à raisonner en termes de nationalisme. Avant le XVIIIe siècle, on peut repérer le messianisme national des Juifs, la notion d'appartenance culturelle commune chez les Grecs de l'Antiquité, la notion d'imperium chez les Romains. Au Moyen Âge, les nations connaissent leurs différences mais les assument dans l'œkumène chrétien, qui reste, en ultime instance, le seul véritable référent. À la Renaissance, en Italie, en France et en Allemagne, la notion de “nation”, comme référent politique important, est réservée à quelques humanistes comme Machiavel ou Ulrich von Hutten. En Bohème, la tragique aventure hussite du XVe siè cle a marqué la mémoire tchèque, con tribuant forte ment à l'éclosion d'un particularisme très typé. Au XVIIe siècle, l'Angleterre connaît une forme de nationalisme en instaurant son Église nationale, indépendante de Rome, mais celle-ci est défiée par les non-conformistes religieux qui se réclament de la lettre de la Bible.Avec la Révolution française, le sentiment national s'émancipe de toutes les formes religieuses traditionnelles. Il se laïcise, se mue en un nationalisme purement séculier, en un instrument pour la mobilisation des masses, appelées pour la première fois aux armées dans l'histoire européenne. Le nationalisme moderne survient donc quand s'effondre l'universalisme chrétien. Il est donc un ersatz de religion, basé sur des éléments épars de l'idéologie des Lumières. Il naît en tant qu'idéologie du Tiers-état, auparavant exclus du pouvoir.Celui-ci, à cause précisément de cette exclusion, en vient à s'identifier à La Nation, l'aristocratie et le clergé étant jugés comme des corps étrangers de souche franque-germanique et non gallo-romane (cf. Siéyès). Ce Tiers-état bourgeois accède seul aux affaires, barrant en même temps la route du pouvoir au quatrième état qu'est de fait la paysannerie, et au quint-état que sont les ouvriers des manufactures, encore très minoritaires à l'époque (1). Le nationalisme moderne, illuministe, de facture jacobine, est donc l'idéologie d'une partie du peuple seu lement, en l'occurrence la bourgeoisie qui s'est émancipée en instrumentalisant, en France, l'appareil critique que sont les Lumières ou les modes anglicisantes du XVIIIe siècle.Après la parenthèse révolutionnaire effervescente, cette bourgeoisie se militarise sous Bonaparte et impose à une bonne partie de l'Europe son code juridique. La Restauration d'après Waterloo conserve cet appareil juridique et n'ouvre pas le chemin du pouvoir, ne fût-ce qu'à l'échelon communal/municipal, aux éléments avancés des quart-état et quint-état (celui en croissance rapide), créant ainsi les conditions de la guerre sociale. En Allemagne, les observateurs, d'abord enthousiastes, de la Révolution, ont bien vite vu que les acteurs français, surtout parisiens à la suite de l'élimination de toutes les factions fédéralistes (Lyon, Marseille), ne cherchaient qu'à hisser au pouvoir une petite “élite” clubiste, coupée du gros de la population.Ces observateurs développeront, à la suite de cette observation, un “nationalisme” au-delà de la bourgeoisie, capable d'organiser les éléments du Tiers-état non encore politisés, c'est-à-dire les pay sans et les ouvriers (que l'on pourrait appeler quart-état ou quint-état). Ernst-Moritz Arndt prend pour modèles les constitutions suédoises des XVIIe et XVIIIe siècles, où le paysannat, fait unique en Europe, était représenté au Parlement en tant que “quart-état”, aux côtés de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie marchande et industrielle (2).Le Baron von Stein, juriste inspiré par la praxis prussienne de l'époque frédéricienne, par les théories de Herder et de Justus Möser, par les leçons de l'ère révolutionnaire et bonapartiste, éla bo re une nouvelle politique agraire, prévoyant l'émancipation paysanne en Prusse, projette de réorganiser la bureaucratie d'État et d'instaurer l'autonomie administrative à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'aux instances suprêmes du Reich. Les desiderata d'Arndt et du Baron von Stein ne seront pas traduits dans la réalité, à cause de la « trahison des princes allemands », de l'« obstination têtue des principules et ducaillons », préférant l'expédiant d'une restauration absolutiste pure et simple.Le désordre des nationalismesComment le nationalisme va-t-il évoluer, à la suite de cette naissance tumultueuse dans les soubresauts de la Révolution ou du soulèvement allemand de 1813 ? Il évoluera dans le plus parfait désordre : la bourgeoisie invoquera le nationalisme dans l'esprit de 1789 ou de la Convention, les socialistes dans la perspective fédéraliste ou dans l'espoir de voir la communauté populaire politisée s'étendre à tous les états de la société, les Burschenschaften allemandes contre les Princes et l'ordre imposé par Metternich à Vienne en 1815, les narodniki russes dans la perspective d'une émancipation paysanne généralisée, etc. Le mot “nationalisme” en vient à désigner des contenus très divers, à recouvrir des acceptions très hétérogènes. -

Castelnau, l'homme qui ne devint jamais maréchal

Un hommage du Général Jean Salvan, qui revient en outre sur les fautes des responsables politiques lors de la Grande Guerre, dans un article publié sur Magistro :

"[...] Ce fut un officier complet, qui, bien avant la plupart de ses contemporains, avait perçu la nécessité d’une coopération entre les différentes armes et le potentiel de l’aviation. De 1914 à 1918, il voulut toujours ménager les fatigues et vies de ses subordonnés, ce qui provoqua des tensions avec Joffre et Foch. Il refusait le principe de l’attaque à outrance. Et il n’hésita pas à dire après les offensives de 1915 : "Nous avons péché par infatuation." Mieux que d’autres généraux il connaissait le prix du sang : trois de ses fils tombèrent au champ d’honneur lors de la Grande guerre… Lorsqu’on lui annonça la mort de l’un d’entre eux au cours d’une réunion préparatoire, Castelnau répondit stoïquement : "Continuons, messieurs."

Son catholicisme intransigeant le fit surnommer "le capucin botté". Clemenceau ne l’aimait pas et avec une de ses formules à l’emporte-pièce, il le traita de "Général de jésuitière, indigne des responsabilités qu’il assumait." Les prises de position de Castelnau lors de l’affaire Dreyfus, lors du Ministère André et de l’affaire des fiches entraînèrent son éloignement de la direction du 1° Bureau de l’état-major de l’armée. Le Général Sarrail, directeur de l’infanterie, le fit au moins une fois rayer du tableau d’avancement.

Il fut pourtant nommé Général de Brigade le 25 mars 1906, et il commanda la 24° brigade à Sedan, la 7° à Soissons, avant d’être promu Général de Division le 21 décembre 1909. Il commanda alors la 13° Division à Chaumont.

Le Général Joffre, tout franc-maçon qu’il fût, le prit sous son aile et le fit nommer sous-chef de l’état-major général en 1911. Simultanément, Castelnau fut promu Commandeur de la Légion d’Honneur.

Au début des hostilités, Castelnau commandait la 2° Armée, dont l’offensive fut arrêtée à hauteur de Morhange-Sarrebourg. Il réorganisa la défense de Nancy, et il obtint une victoire défensive importante dans la trouée de Charmes du 24 au 26 août 1914 : il empêchait les armées françaises d’être tournée à l’Est, et il préparait ainsi la victoire de la Marne. Il remporta ensuite la victoire du Grand Couronné du 31 août au 11 septembre 1914, méritant le titre de "Sauveur de Nancy". Le 18 septembre, Castelnau était élevé à la dignité de Grand Officier de la Légion d’Honneur.

Joffre le retira alors du front de Lorraine et il lui confia la mission de prolonger le flanc gauche des armées françaises vers le nord de l’Oise, pour tenter de déborder l’aile droite allemande. Cette partie du conflit est connue comme "la course à la mer" Castelnau entama l’affaire, la mena jusqu’à Amiens, avant de passer la main à Foch.

En juin 1915, Castelnau fut placé à la tête du Groupe d’Armées Centre, chargé de l’offensive de Champagne du 25 septembre 1915 : en quelques jours, il fit 25 000 prisonniers, prit 125 canons et contrôla une zone de plusieurs kilomètres, jusque-là tenue par les Allemands. A la suite de ce succès, il fut élevé à la dignité de Grand-Croix de la Légion d’Honneur et il devint l’adjoint du Généralissime Joffre, puis son chef d’état-major. Chargé d’étudier et d’affermir la situation en Macédoine et en Grèce, il parvint à rétablir la sérénité des esprits et à convaincre le roi Constantin de rester l’allié des Français.

En février 1916, il organisa la défense de Verdun lors de l’offensive allemande : il prit la décision de défendre Verdun à tout prix, il arrêta la débandade et il fit nommer Pétain à la tête des unités défendant Verdun.

Lors de la chute de Joffre et de son remplacement par Nivelle, il fut placé en non-activité. En 1917, il fut chargé d’une mission d’information en Russie : il y fit preuve d’une grande lucidité. Mal commandée, mal instruite, mal ravitaillée, l’armée russe était incapable de résister longtemps aux Allemands. Après la disgrâce de Nivelle, pour le remplacer, Lyautey et Foch avaient recommandé qu’on nommât Castelnau généralissime. Ses convictions catholiques lui firent préférer Pétain, mais on le rappela à la tête du Groupe d’armée de l’Est. Il était chargé de l’offensive prévue en Alsace et en Lorraine en novembre 1918, annulée lors de la signature de l’armistice.

Soucieux d’épargner les vies et fatigues de ses subordonnés, il avait un très grand prestige dans nos armées et chez nos alliés.

Alors que de l’avis de nos Alliés et des Allemands il avait été le meilleur des généraux français, ses convictions catholiques affirmées en firent le seul de nos commandants de Groupes d’armées à n’être pas nommé maréchal… [...]Et de citer quelques réflexions à propos de Castelnau :

Le Général Gallieni :Lorsqu’en 1913, le Président Poincaré consulta Gallieni pour trouver un successeur au Général Pau au poste de chef d’état major, la réponse fût : "Castelnau".

Et pour un deuxième choix, que diriez-vous ? : "Castelnau"

Et pour un troisième ? : "Castelnau" (in L’Œuvre, journal parisien)Le Général Gamelin (alors au cabinet de Joffre)

"… Castelnau était aussi de formation ‘Etat-major’ et avait longuement servi à l’état-major de l’Armée. D’intelligence brillante, l’esprit vif, non sans adresse, il était un chef séduisant avec parfois des allures de militaire ‘Second Empire’. Ceci dit non dans un esprit critique, mais pour tenter de le définir. J’écris pour tenter, car il était en fait moins saisissable que la plupart de ses émules. Chef séduisant, il était très populaire dans l’ensemble de l‘Armée. Mais il ne cachait pas ses sentiments religieux et conservateurs et ceux qui ne pensaient pas de même l’accusaient de ne pas être toujours impartial. Je n’ai jamais eu de preuve que ce reproche fût justifié, mais il est certain que ses sentiments influaient sur ses jugements, sinon sur les hommes, car on le vit prendre des chefs d’état-major qui n’étaient pas de la même opinion que lui, du moins sur les choses… "

Le Général Von Kluck :

"L’adversaire français vers lequel sont allées instinctivement nos sympathies, à cause de son grand talent militaire et de sa chevalerie, c’est le Général de Castelnau. Et j’aimerais qu’il le sût."

Le Major Harbord, du Corps expéditionnaire américain, dans ses Mémoires.

"C’était le Général de Castelnau, que beaucoup considéraient comme le meilleur général français, mais royaliste et catholique, donc suspect. Les Américains aimaient beaucoup Castelnau, en partie grâce à son aversion pour les longs discours. Ce bon vieux Castelnau limita ses remarques à lever son verre et à souhaiter que nous puissions bientôt abreuver ensemble nos chevaux dans le Rhin."

-

Soutenez le projet de la Rébellion Cachée

Soutenez le projet de la Rébellion Cachée, docudrame réalisé aux Etats-Unis sur le génocide vendéen, avec la collaboration de Reynald Secher. Il ne reste plus que le montage et toute donation sera la bienvenue. Contribuez à la cause contre-révolutionnaire !

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Soutenez-le-projet-de-la-Rebellion

-

Claude Bourrinet : « Platon, encore et toujours »

Est-il une époque dans laquelle la possibilité d’une prise de distance ait été si malaisée, presque impossible, et pour beaucoup improbable ? Pourtant, les monuments écrits laissent entrevoir des situations que l’on pourrait nommer, au risque de l’anachronisme, « totalitaires », où non seulement l’on était sommé de prendre position, mais aussi de participer, de manifester son adhésion passivement ou activement. L’Athènes antique, l’Empire byzantin, l’Europe médiévale, l’Empire omeyyade, et pour tout dire la plupart des systèmes sociopolitiques, de la Chine à la pointe de l’Eurasie, et sans doute aussi dans l’Amérique précolombienne ou sur les îles étroites du Pacifique, les hommes se sont définis par rapport à un tout qui les englobait, et auquel ils devaient s’« aliéner », c’est-dire abandonner une part plus ou moins grande de leur liberté.

S’il n’est pas facile de définir ce qu’est cette dernière, il l’est beaucoup plus de désigner les forces d’enrégimentement, pour peu justement qu’on en soit assez délivré pour pouvoir les percevoir. C’est d’ailleurs peut-être justement là un début de définition de ce que serait la « liberté », qui est avant tout une possibilité de voir, et donc de s’extraire un minimum pour acquérir le champ nécessaire de la perception.

Si nous survolons les siècles, nous constatons que la plupart des hommes sont « jetés » dans une situation, qu’ils n’ont certes pas choisie, parce que la naissance même les y a mis. Le fait brut des premières empreintes de la petite enfance, le visage maternel, les sons qui nous pénètrent, la structuration mentale induite par les stimuli, les expériences sensorielles, l’apprentissage de la langue, laquelle porte le legs d’une longue mémoire et découpe implicitement, et même formellement, par le verbe, le mot, les fonctions, le réel, l’éducation et le système de valeurs de l’entourage immédiat, tout cela s’impose comme le mode d’être naturel de l’individu, et produit une grande partie de son identité.L’accent mis sur l’individu s’appelle individualisme. Notons au passage que cette entité sur laquelle semble reposer les possibilités d’existence est mise en doute par sa prétention à être indivisible. L’éclatement du moi, depuis la « mort de Dieu », du fondement métaphysique de sa pérennité, de sa légitimité, accentué par les coups de boutoir des philosophies du « soupçon », comme le marxisme, le nietzschéisme, la psychanalyse, le structuralisme, a invalidé tout régime s’en prévalant, quand bien même le temps semble faire triompher la démocratie, les droits de l’homme, qui supposent l’autonomie et l’intégrité de l’individu en tant que tel.

Les visions du monde ancien supposaient l’existence, dans l’homme, d’une instance solide de jugement et de décision. Les philosophies antiques, le stoïcisme, par exemple, qui a tant influencé le christianisme, mais aussi les religions, quelles qu’elles soient, païennes ou issues du judaïsme, ne mettent pas en doute l’existence du moi, à charge de le définir. Cependant, contrairement au monde moderne, qui a conçu le sujet, un ego détaché du monde, soit à partir de Hobbes dans le domaine politique, ou de Descartes dans celui des sciences, ce « moi » ne prend sa véritable plénitude que dans l’engagement. Aristote a défini l’homme comme animal politique, et, d’une certaine façon, la société chrétienne est une république où tout adepte du Christ est un citoyen.

On sait que Platon, dégoûté par la démagogie athénienne, critique obstiné de la sophistique, avait trouvé sa voie dans la quête transcendante des Idées, la vraie réalité. La mort de Socrate avait été pour lui la révélation de l’aporie démocratique, d’un système fondé sur la toute puissance de la doxa, de l’opinion. Nul n’en a dévoilé et explicité autant la fausseté et l’inanité. Cela n’empêcha pas d’ailleurs le philosophe de se mêler, à ses dépens, du côté de la Grande Grèce, à la chose politique, mais il était dès lors convenu que si l’on s’échappait vraiment de l’emprise sociétale, quitte à y revenir avec une conscience supérieure, c’était par le haut. La fuite « horizontale », par un recours, pour ainsi dire, aux forêts, si elle a dû exister, était dans les faits inimaginables, si l’on se souvient de la gravité d’une peine telle que l’ostracisme. Être rejeté de la communauté s’avérait pire que la mort. Les Robinsons volontaires n’ont pas été répertoriés par l’écriture des faits mémorables. Au fond, la seule possibilité pensable de rupture sociopolitique, à l’époque, était la tentation du transfuge. On prenait parti, par les pieds, pour l’ennemi héréditaire.

Depuis Platon, donc, on sait que le retrait véritable, celui de l’âme, à savoir de cet œil spirituel qui demeure lorsque l’accessoire a été jugé selon sa nature, est à la portée de l’être qui éprouve une impossibilité radicale à trouver une justification à la médiocrité du monde. L’ironie voulut que le platonisme fût le fondement idéologique d’un empire à vocation totalitaire. La métaphysique, en se sécularisant, peut se transformer en idéologie. Toutefois, le platonisme est l’horizon indépassable, dans notre civilisation (le bouddhisme en étant un autre, ailleurs) de la possibilité dans un même temps du refus du monde, et de son acceptation à un niveau supérieur.

Du reste, il ne faudrait pas croire que la doctrine de Platon soit réservée au royaume des nuées et des vapeurs intellectuelles détachées du sol rugueux de la réalité empirique. Qui n’éprouve pas l’écœurement profond qui assaille celui qui se frotte quelque peu à la réalité prosaïque actuelle ne sait pas ce que sont le bon goût et la pureté, même à l’état de semblant. Il est des mises en situation qui s’apparentent au mal de mer et à l’éventualité du naufrage.

Toutefois, du moment que notre âge, qui est né vers la fin de ce que l’on nomme abusivement le « moyen-âge », a vu s’éloigner dans le ciel lointain, puis disparaître dans un rêve impuissant, l’ombre lumineuse de Messer Dieu, l’emprise de l’opinion, ennoblie par les vocables démocratique et par l’invocation déclamatoire du peuple comme alternative à l’omniscience divine, s’est accrue, jusqu’à tenir tout le champ du pensable. Les Guerres de religion du XVIe siècle ont précipité cette évolution, et nous en sommes les légataires universels.

Les périodes électorales, nombreuses, car l’onction du ciel, comme disent les Chinois, doit être, dans le système actuel de validation du politique, désacralisé et sans cesse en voie de délitement, assez fréquent pour offrir une légitimité minimale, offrent l’intérêt de mettre en demeure la vérité du monde dans lequel nous tentons de vivre. A ce compte, ce que disait Platon n’a pas pris une ride. Car l’inauthenticité, le mensonge, la sidération, la manipulation, qui sont le lot quotidien d’un type social fondé sur la marchandise, c’est-à-dire la séduction matérialiste, la réclame, c’est-à-dire la persuasion et le jeu des pulsions, le culte des instincts, c’est-à-dire l’abaissement aux diktats du corps, l’ignorance, c’est-à-dire le rejet haineux de l’excellence et du savoir profond, plongent ce qui nous reste de pureté et d’aspiration à la beauté dans la pire des souffrances. Comment vivre, s’exprimer, espérer dans un univers pareil ? Le retrait par le haut a été décrédibilisé, le monde en soi paraissant ne pas exister, et le mysticisme n’étant plus que lubie et sublimation sexuelle, voire difformité mentale. Le défoulement électoraliste, joué par de mauvais acteurs, de piètres comédiens dirigés par de bons metteurs en scène, et captivant des spectateurs bon public, niais comme une Margot un peu niaise ficelée par une sentimentalité à courte vue, nous met en présence, journellement pour peu qu’on s’avise imprudemment de se connecter aux médias, avec ce que l’humain comporte de pire, de plus sale, intellectuellement et émotionnellement. On n’en sort pas indemne. Tout n’est que réduction, connotation, farce, mystification, mensonge, trompe-l’œil, appel aux bas instincts, complaisance et faiblesse calculée. Les démocraties antiques, qui, pourtant, étaient si discutables, n’étaient pas aussi avilies, car elles gardaient encore, dans les faits et leur perception, un principe aristocratique, qui faisait du citoyen athénien ou romain le membre d’une caste supérieure, et, à ce titre, tenu à des devoirs impérieux de vertu et de sacrifice. L’hédonisme contemporain et l’égalitarisme consubstantiel au totalitarisme véritable, interdisent l’écart conceptuel indispensable pour voir à moyen ou long terme, et pour juger ce qui est bon pour ne pas sombrer dans l’esclavage, quel qu’il soit. Du reste, l’existence de ce dernier, ce me semble, relevait, dans les temps anciens, autant de nécessités éthiques que de besoins économiques. Car c’est en voyant cette condition pitoyable que l’homme libre sentait la valeur de sa liberté. Pour éduquer le jeune spartiate, par exemple, on le mettait en présence d’un ilote ivre. Chaque jour, nous assistons à ce genre d’abaissement, sans réaction idoine. La perte du sentiment aristocratique a vidé de son sens l’idée démocratique. Cette intuition existentielle et politique existait encore dans la révolution française, et jusqu’à la Commune. Puis, la force des choses, l’avènement de la consommation de masse, l’a remisée au rayon des souvenirs désuets.

Claude Bourrinet

-

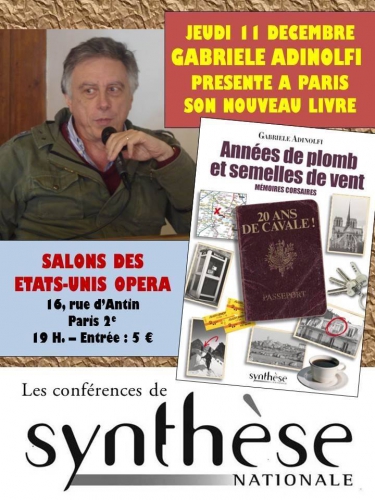

Conférence: Gabriele Adinolfi à Paris (11.12.14)

-

Julius Evola : « L’Empire authentique »

Le schéma d’un empire, au sens vrai, organique, (à distinguer soigneusement de l’impérialisme qui […] n’est qu’une fâcheuse exaspération du nationalisme) est celui qu’on vit à l’œuvre, par exemple, dans écoumène européen médiéval. Il concilie unité et multiplicité. Les États y ont le caractère d’unités organiques partielles, gravitant autour d’unum quod non est pars (pour reprendre l’expression de Dante), c’est-à-dire d’un principe d’unité, d’autorité et de souveraineté supérieur à celui que chaque État particulier peut revendiquer. Mais le principe de l’Empire ne peut prétendre à pareille dignité que s’il transcende la sphère politique au sens étroit, en ce qu’il se fonde sur une idée, une tradition, un pouvoir spirituel dont procède sa légitimité. Les limitations de souveraineté des communautés nationales par rapport au « droit éminent » de l’Empire ont pour condition univoque cette dignité transcendante. La structure de l’Empire serait celle d’un « organisme composé d’organismes » ou, si l’on préfère, celle d’un fédéralisme, mais organique et non acéphale, un peu comme celui que réalisa Bismarck dans le deuxième Reich. Tels sont les traits essentiels de l’Empire au sens vrai.

L’Empire ne signifie pas la dissolution des nations dans une nation unique, en une espèce de substance sociale européenne homogène, mais au contraire l’intégration organique de chaque nation. Une unité authentique, organique et non confuse ne se réalise pas à la base, mais au sommet.

On ne peut absolument pas appliquer le terme de nation à un type organique supra-national d’unité. En rejetant la formule d’une « Europe des patries » et d’une simple fédérations des nations européennes, on ne doit pas tomber dans une équivoque […]. Le concept de patrie et de nation (ou ethnie) appartiennent à un plan essentiellement naturaliste, « physique ». Dans une Europe unitaire, patrie et nations peuvent subsister […]. Ce qui devrait être exclu, c’est le nationalisme (avec son prolongement tératologique, l’impérialisme) et le chauvinisme, c’est-à-dire l’absolution fanatique d’une communauté particulière. Empire, donc, et non « Europe Nation » ou « Patrie européenne » serait, doctrinalement, le terme juste. Il faudrait faire appel, chez les Européens, à un sentiment « national » car il s’enracine en d’autres replis de l’être. On ne peut se dire « Européen » comme on se sent Français, Prussien, Basque, Finlandais, Écossais, Hongrois, etc., ni penser qu’un sentiment unique de cette nature puisse naître qui annule et nivelle les différences et se substitue à elles, dans une « nation Europe ».

Julius Evola

Extraits de Les hommes au milieu des ruines (1953)

et Essais politiques (1930/58).

http://la-dissidence.org/2014/11/24/julius-evola-lempire-authentique/

-

Compte-rendu de la sortie TRACE du 30 novembre 2014

Une douzaine de militants et sympathisants du Mouvement d'Action Sociale Nord se sont retrouvés à Le Quesnoy dans le Hainaut pour la traditionnelle sortie TRACE automnale.

Sur un trajet d'une quinzaine de kilomètres, nous avons cheminé à travers les sentiers ruraux pour découvrir la richesse du patrimoine naturel et culturel des portes de l'Avesnois (remparts de Le Quesnoy, château de Potelle, bocages, ...) et partager un moment convivial entre amis et camarades. En découvrant le château de Potelle, notre responsable TRACE nous a lu un passage de l'ouvrage de Dominique Venner, Histoire et tradition des européens :

« Dans toute l'ancienne Europe carolingienne et jusqu'en Grande-Bretagne, le château fort qualifie le paysage. Il en est un composant majeur. Plus largement représenté et plus diversifié dans ses formes et son architecture que la cathédrale, il est la manifestation d'un art enraciné qui a marqué tout l'Occident. Il est le point de cristallisation des légendes héroïques. Avec la forêt, son contraire, il est le lieu focal de toute littérature épique et courtoise. Le château fort manifeste avec éclat l'alliance de la beauté et de l'utilité. Lieu de pouvoir, il est également lieu de culture et de volupté. Il associe comme jamais fonction militaire et fonction palatine, défense, habitat et prestige. On ne sent jamais mieux cette richesse multiple que dans le contraste entre la vertigineuse rudesse extérieure des donjons et la douceur fastueuse du logis seigneurial qu'ils abritent et dissimulent. En contemplant aujourd'hui ces chefs-d’œuvre austères, on peut se souvenir qu'ils ont été les foyers intenses de la culture entre le XI et XVe siècle. »

Le midi nous avons fait une pause où nous avons consommé des produits locaux et bio (pâté, jus de pomme, bière, etc...).

Temps fort de notre sortie, nous avons ramassé six sacs poubelles de déchets, pour la plupart des cannettes et des packs de bières, mais également d'autres plus surprenants : caleçon, bouilloire, emballage de brosse à dent… Nous aurions pu en ramasser le triple...

Une sortie sous le signe du localisme, de l'écologie et du patrimoine. Une journée riche, complète et conviviale au service des nôtres.

Le Cercle Non Conforme

Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.

-

Un jour, un texte ! La Patrie selon les réglements militaires

« La civilisation française, héritière de la civilisation hellénique, a travaillé pendant des siècles pour former des hommes libres, c'est-à-dire pleinement responsables de leurs actes: la France refuse d'entrer dans le Paradis des Robots. »

Georges Bernanos, La France contre les robots

Cette nouvelle rubrique a pour objet de proposer des textes pour aider tout un chacun à réfléchir sur des sujets précis et si possible, d'actualité, aujourd'hui : la Patrie. (7)

nos foyers et nos tombeaux

La Patrie, c'est le sol natal, c'est la terre de nos pères que nous devons léguer à nos fils avec tout ce qu'elle porte : nos foyers et nos tombeaux.

C'est le pays de France avec son doux climat, ses rivages, ses plaines et ses montagnes ; c'est le cadre de notre vie journalière : nos maisons, nos champs, nos ateliers, nos usines ; c'est tout ce que nous ressentons en commun : peines et joies, souvenirs et affections, regrets et espérances.

C'est le génie créateur de la race, son culte de la beauté et de la gloire, son idéal de justice, ses croyances, ses lois et ses coutumes ; c'est la clarté de la langue française ; c'est tout ce que nos aïeux ont conquis après des siècles d'efforts et de souffrance ; nos institutions, nos libertés et nos droits, notre sécurité et notre indépendance ; c'est toute notre histoire avec ses triomphes et avec ses revers.

Pour cet héritage que nous recevons en naissant, nous devons en retour aimer notre Patrie, la servir fidèlement, nous soumettre à ses lois et prendre les armes pour la défendre quand elle est attaquée. Sa grandeur et sa force, faites de nos énergies fondues ensemble, sont la sauvegarde de nos biens.

L'amour de la Patrie est la source de toutes les vertus. Il élève le soldat jusqu'à la cime, en lui inspirant le sacrifice de sa vie. Cet amour est inné chez tout Français qui sent battre un cœur dans sa poitrine ; mais il faut avoir franchi les frontières, vécu sous d'autres climats et marché sur des chemins qui ne sont pas ceux de France pour sentir vraiment tout ce qui nous attache au pays natal. Nous souffrons loin de notre Patrie et quand nous la retrouvons nous ressemblons au malade qui revient à la santé. Nos ennemis eux-mêmes sentent combien il est doux d'y vivre, tant elle est belle, fertile et accueillante.

Un étranger célèbre a pu dire : "tout homme a deux patries, la sienne et puis la France". Nous devons être fiers de la Patrie française, qui fut toujours le guide de la conscience et de la dignité humaines. Elle a répandu les plus nobles idées et versé sans compter son sang et son or pour des causes désintéressées.

Son génie éclatant, plein d'attrait et de séduction, véritable foyer de l'intelligence et du cœur, fait rayonner sur le monde la gloire du nom français.

Extrait de : « Le manuel du gradé d'Infanterie ».

Édition 1928.

-

Vae victis - Ce soir...

-

L'anarchie sanglante voulue, du mondialisme messianique