Intéressant commentaire de Vivien Hoch trouvé sur Facebook, et qui tranche un peu avec les réflexions toutes faites que l'on lit ça et là :

"Dans le Monde & Vie de cette semaine, nous trouvons un dossier sidérant sur ce qu'ils appellent le "libéralisme", accusé de tous les maux, je cite : « mondialisme, financiarisation, émeutes de la faim, chômage, destruction de la famille, amnésie culturelle, télé-réalité, trafics d'organes, achats de votes, marchandisation du vivant », etc. etc. On pourrait rajouter qu'il est responsable de l'existence du diable ou même - ce qui peut arriver après quelques causalités fonctionnelles - de la mort du Christ.

"Dans le Monde & Vie de cette semaine, nous trouvons un dossier sidérant sur ce qu'ils appellent le "libéralisme", accusé de tous les maux, je cite : « mondialisme, financiarisation, émeutes de la faim, chômage, destruction de la famille, amnésie culturelle, télé-réalité, trafics d'organes, achats de votes, marchandisation du vivant », etc. etc. On pourrait rajouter qu'il est responsable de l'existence du diable ou même - ce qui peut arriver après quelques causalités fonctionnelles - de la mort du Christ.

Quelques remarques urgentes :

- Au plan sémantique, d'abord, les anti-libéraux proclamés ne semblent pas très au courant de la profonde polysémie du terme « libéral », ni de sa consistance historique. Jusqu'au point grotesque où une personne interrogée affirme que le libéralisme se confond avec « la liberté de faire ce que je veux », en évacuant la question du bien ou du Bien commun (autre terme extrêmement ambigü). Cette définition est pourtant tout l'inverse de ce que la tradition philosophique la plus noble entend par libéralisme. Ces personnes, souvent catholiques d'ailleurs, me semblent être crispées autour d'une définition désuète du libéralisme, tel qu'elle pouvait exister à la fin du XIXè siècle, lors de la crise moderniste au sein de l'Église.

- Vous sentez-vous réellement dans une société qui respecte les libertés, et qui peut être qualifiée de libérale lorsque vous observez que les grandes chaines de TV publiques diffusent des panégyriques de plus en plus grossiers à la gloire de la morale gouvernementale, que l'État est omniprésent, de votre santé à vos enfants, en passant par votre sexualité et surtout par votre porte-monnaie ? Plus profondément, il me semble que la société est tout sauf libérale, et qu'elle fait semblant d'avoir évacué la question du Bien commun, à la manière des théories libérales de John Rawls ou des théories du "républicanisme philosophique" à la Jurgen Habermas, mais que cette évacuation fantôme est un mensonge permettant de subsituer au bien commun traditionnel un Bien commun progressiste et complètement décadent. C'est là une ruse de la raison politique, par laquelle beaucoup trop d'amis se laissent tromper. Lisez donc les travaux de Vincent Peillon. Il y a là clairement un bien commun, imposé à tous avec leur argent et au moyen de la violence de l'État. Seulement ce "bien commun" n'est pas celui que nous défendons, mais tout l'inverse. En vous focalisant sur le libéralisme, croyant qu'il n'y a plus de bien, vous ne voyez pas jaillir, derrière, ce "bien" pervers et nihiliste qui est imposé par les grandes machines de l'État. Ne vous y faites pas prendre.

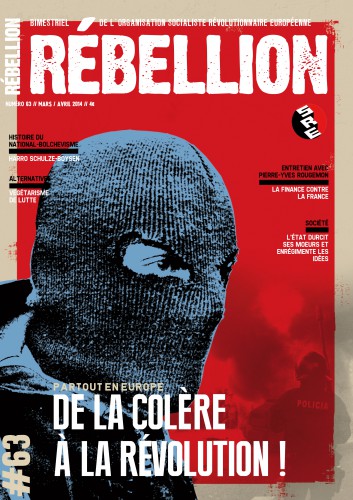

- Sans rentrer dans la dichotomie interne à la droite entre la droite "conservatrice" et la droite "libérale", qui est facilement résolue avec un peu d'application intellectuelle, il n'est pas sans intérêt de rappeller que cette haine du "libéralisme" est partagée avec la gauche et l'extrême gauche, ce qui devrait suffir à prendre un moment de recul. Aussi, un de leur grand manitou, Jean-Claude Michéa, provient-il du marxisme le plus violent. Je dis cela sans ostracisme, mais avec une volonté de mettre en garde sur les tenants et les aboutissants de ce qui devient de plus en plus une haine irationelle et passionnelle envers un ennemi commun avec ceux que, pourtant, nous combattons avec le plus d'acharnement.

- Au plan économique, très peu abordé par ces anti-libéraux, sûrement parce qu'il y a une profonde méconnaissance des mécanismes économiques, on dénonce, de l'extrême-droite à l'extrême-gauche la "financiarisation", les "grandes banques" et le "libre-échange" destructeur. Une étude plus attentive de l'économie mondiale vous prouverait que l'ennemi n'est pas la liberté d'entreprendre et de commerce, mais bien plutôt ce capitalisme de connivence qui arrange les grandes entreprises et l'État (ce qui se passait en régime communiste). Que les banques centrales, le FMI, le conseil européen et tous les organes d'Etat ont, depuis plus de 30 ans, bien plus verouillé, contrôlé et administré le commerce mondial que ne l'ont "libéralisé" et ouvert. Le problème vient d'un trop plein d'État plutôt que d'un trop plein de volonté commerciale. Le Leviathan est aujourd'hui mondial, et il est ce qu'il a fondamentalement toujours été - une souveraineté absolue de l'État, s'arrangeant (et arrangeant) les amis.

Bref, méfions-nous des dichotomies hâtives, du manichéisme et de la dialectique proprement gauchiste, qui rêve de nous enfermer dans la dénonciation d'un grand Ennemi.

Je me réfèrerait plutôt à un libéralisme dit communautariste, hiérachique et traditionaliste, à la Edmund Burke, dont je vous conseille ses excellentes "Réflexions sur la révolution de France", sans qui ni Maistre, ni Bonald, ni Maurras n'auraient existé. En revenir à une telle "fraternité naturelle", non imposée par une propagande d'état, c'est là le but de ce que j'appelle le "libéralisme", avec derrière moi une tradition bien solide, qu'il devient urgent de diffuser. Gardez vos biens, mais ne vous faites pas imposer à tous un Bien général. Dieu veut votre bien, pas celui d'une abstraction idéelle qu'est l'État, la nation ou la patrie. C'est le sens profond de mon libéralisme."

Michel Janva