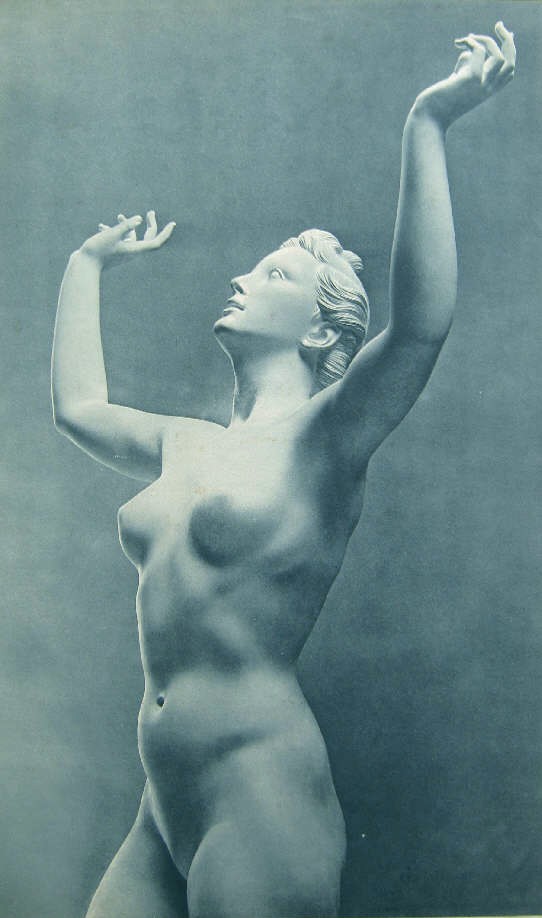

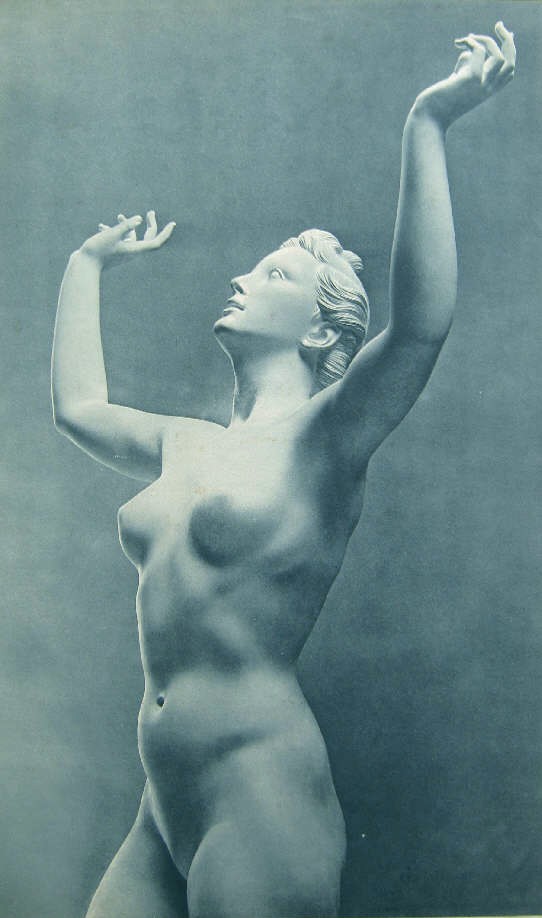

Éos, déesse de l'aurore, par Arno Breker, 1941 [photo : Charlotte Rohrbach]. Un hommage à cette divinité indo-européenne en plein XXe siècle. D'après Richard Stoneman (Greek Mythology : An Encyclopedia of Myth and Legend, Harper-Collins, 1991), Éos est sœur du Soleil et de la Lune. Parmi ses enfants, on dénombre plusieurs vents et l'étoile du Matin. Parmi ses amants, on dénombre Cephalus et Orion. Mais l'amour le plus tenace, le plus long, fut celui qu'elle éprouva pour Tithonus, un prince de la famille royale de Troie. Elle obtint même de Zeus qu'il accorde l'immortalité à Tithonus, mais elle oublia de demander d'accorder aussi à son favori l'éternelle jeunesse. Au bout d'un millénaire, Tithonus se rabougrit à l'extrême et devint une lamentable épave, sans plus aucune vigueur physique, ne cessantplus de pousser cris et gémissements. Eos l'éloigna pour ne plus entendre sa voix et, à la fin, le transforma en cigale. De Tithonus elle eut deux enfants, Memmon et Emathion.

♦ À côté du dieu du soleil, les Indo-Européens avaient une déesse de l'aurore. Les attributs de l'un et de l'autre s’échangeaient assez facilement, mais, malgré cela, l'aurore avait son caractère propre.

Elle s'appelle Ushas dans le Rig-Veda et les hymnes les plus poétiques de ce recueil lui sont dédiés. Cela est d'autant plus naturel que le chantre qui offrait son sacrifice de grand matin voyait se dérouler devant lui toutes les splendeurs de la divinité qu'il célébrait dans ses vers. Ushas est jeune, belle et bonne, elle charme toute la nature de son réveil. Comme le soleil, elle apparaît sur un char brillant aux cavales blanches. Elle est plus essentiellement femme que le soleil. Elle sourit à l'homme et lui présente son sein brillant. Aussi les poètes védiques la comparent-ils à une femme légère, à une aventurière. Cela était d'autant plus naturel qu'elle était une bayadère, une danseuse. Ce dernier trait est fort ancien.

Elle s'appelle Ushas dans le Rig-Veda et les hymnes les plus poétiques de ce recueil lui sont dédiés. Cela est d'autant plus naturel que le chantre qui offrait son sacrifice de grand matin voyait se dérouler devant lui toutes les splendeurs de la divinité qu'il célébrait dans ses vers. Ushas est jeune, belle et bonne, elle charme toute la nature de son réveil. Comme le soleil, elle apparaît sur un char brillant aux cavales blanches. Elle est plus essentiellement femme que le soleil. Elle sourit à l'homme et lui présente son sein brillant. Aussi les poètes védiques la comparent-ils à une femme légère, à une aventurière. Cela était d'autant plus naturel qu'elle était une bayadère, une danseuse. Ce dernier trait est fort ancien.

Lire la suite

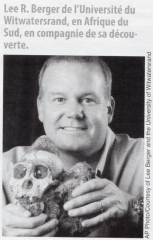

En août 2008 et mars 2009, Lee R. Berger et ses collègues de l'Université du Witwatersrand, en Afrique du Sud, avaient découvert sur le site de Malapa deux squelettes incomplets (MH1 et MH 2) d'un jeune mâle et d'une femelle adulte appartenant à une espèce d'australopithèque jusque-là inconnue, à laquelle a été attribué le nom d’Australopithecus sediba. Leurs caractéristiques, et celles de deux autres spécimens retrouvés depuis, ont été présentées pour la première fois en avril 2011, à la rencontre annuelle de l'American Association of Physical Anthropologists. Certaines d'entre elles ont ceci de remarquable qu'elles tendent à placer cet australopithèque parmi les lointains ancêtres de l'espèce humaine. Australopithecus sediba, qui vivait au début du pléistocène, il y a entre 1,95 et 1,78 million d'années, avait une capacité crânienne estimée à seulement 420 cm3 (environ le tiers de celle des humains actuels), mais le lobe frontal de son petit cerveau était déjà structuré d'une façon assez proche de celle du cerveau humain, ce qui donne à penser que la taille et l'organisation du cerveau n'ont pas évolué simultanément. Il avait également des dents et des doigts de petite taille, ainsi qu'un pouce allongé, et son pelvis présentait lui aussi certains traits annonçant le genre Homo. Australopithecus sediba pourrait donc avoir constitué un chaînon intermédiaire entre l’Australopithecus africains et l’Homo abilis, ancêtre direct de l'Homo erectus.

En août 2008 et mars 2009, Lee R. Berger et ses collègues de l'Université du Witwatersrand, en Afrique du Sud, avaient découvert sur le site de Malapa deux squelettes incomplets (MH1 et MH 2) d'un jeune mâle et d'une femelle adulte appartenant à une espèce d'australopithèque jusque-là inconnue, à laquelle a été attribué le nom d’Australopithecus sediba. Leurs caractéristiques, et celles de deux autres spécimens retrouvés depuis, ont été présentées pour la première fois en avril 2011, à la rencontre annuelle de l'American Association of Physical Anthropologists. Certaines d'entre elles ont ceci de remarquable qu'elles tendent à placer cet australopithèque parmi les lointains ancêtres de l'espèce humaine. Australopithecus sediba, qui vivait au début du pléistocène, il y a entre 1,95 et 1,78 million d'années, avait une capacité crânienne estimée à seulement 420 cm3 (environ le tiers de celle des humains actuels), mais le lobe frontal de son petit cerveau était déjà structuré d'une façon assez proche de celle du cerveau humain, ce qui donne à penser que la taille et l'organisation du cerveau n'ont pas évolué simultanément. Il avait également des dents et des doigts de petite taille, ainsi qu'un pouce allongé, et son pelvis présentait lui aussi certains traits annonçant le genre Homo. Australopithecus sediba pourrait donc avoir constitué un chaînon intermédiaire entre l’Australopithecus africains et l’Homo abilis, ancêtre direct de l'Homo erectus.

Elle s'appelle Ushas dans le Rig-Veda et les hymnes les plus poétiques de ce recueil lui sont dédiés. Cela est d'autant plus naturel que le chantre qui offrait son sacrifice de grand matin voyait se dérouler devant lui toutes les splendeurs de la divinité qu'il célébrait dans ses vers. Ushas est jeune, belle et bonne, elle charme toute la nature de son réveil. Comme le soleil, elle apparaît sur un char brillant aux cavales blanches. Elle est plus essentiellement femme que le soleil. Elle sourit à l'homme et lui présente son sein brillant. Aussi les poètes védiques la comparent-ils à une femme légère, à une aventurière. Cela était d'autant plus naturel qu'elle était une bayadère, une danseuse. Ce dernier trait est fort ancien.

Elle s'appelle Ushas dans le Rig-Veda et les hymnes les plus poétiques de ce recueil lui sont dédiés. Cela est d'autant plus naturel que le chantre qui offrait son sacrifice de grand matin voyait se dérouler devant lui toutes les splendeurs de la divinité qu'il célébrait dans ses vers. Ushas est jeune, belle et bonne, elle charme toute la nature de son réveil. Comme le soleil, elle apparaît sur un char brillant aux cavales blanches. Elle est plus essentiellement femme que le soleil. Elle sourit à l'homme et lui présente son sein brillant. Aussi les poètes védiques la comparent-ils à une femme légère, à une aventurière. Cela était d'autant plus naturel qu'elle était une bayadère, une danseuse. Ce dernier trait est fort ancien.