culture et histoire - Page 600

-

La Nouvelle Librairie de François Bousquet dans VIVE L'EUROPE, avec Daniel Conversano

-

Arras : le collectif Theusz passe à l'action

Theusz sur Radio Libertés (juillet 2019) cliquez ici

-

Entretien avec Éric Leclercq, auteur du Roman de Marie-Antoinette en deux volumes aux éditions Dualpha

Propos recueillis par Arnaud Dutilleul

Propos recueillis par Arnaud DutilleulPourquoi ces deux nouveaux livres sur Marie-Antoinette ?

Si cette Reine est célèbre, elle est surtout très mal connue, tout particulièrement par les ragots et les légendes qui ont toujours la vie dure. Le Roman de Marie-Antoinette n’est pas une fiction, mais un récit historique, très documenté et que j’ai mis plusieurs années à écrire afin que les lecteurs connaissent la « véritable » Marie-Antoinette.

Qu’apportez-vous de nouveau dans ce livre ?

Eh bien ! tout au long de ce récit, j’explique que dès l’avènement de Louis XVI et Marie-Antoinette, en 1774, des loges maçonniques attaquèrent la Reine à travers différents pamphlets. Pour pouvoir assassiner la Reine, il fallait déjà la tuer dans les esprits, faire passer Louis XVI pour un impuissant pour mieux dépeindre Marie-Antoinette comme une femme de mauvaise vie, multipliant les adultères avec des hommes, mais aussi des femmes. Les ennemis de la Monarchie travaillèrent à salir cette femme de façon incessante. L’Affaire du Collier qui éclata en 1785 fut montée de toutes pièces par les Illuminati et le fameux Cagliostro, membre des Illuminati… Ce dernier s’installa à Strasbourg en 1779, comme par hasard en même temps que le Cardinal de Rohan qui prenait ses fonctions d’Évêque de Strasbourg. Pour ma part, dès ce moment-là, l’intention de nuire à la Monarchie était évidente, et le Cardinal de Rohan, naïf à souhait, était la proie toute trouvée, voire rêvée par ces forces occultes.

-

Des solutréens en Amérique ?

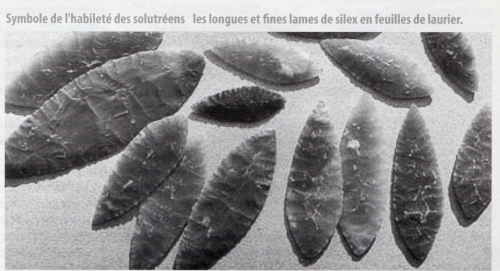

Symbole de l'habileté des solutréens : les longues et fines lames de silex en feuilles de laurier.

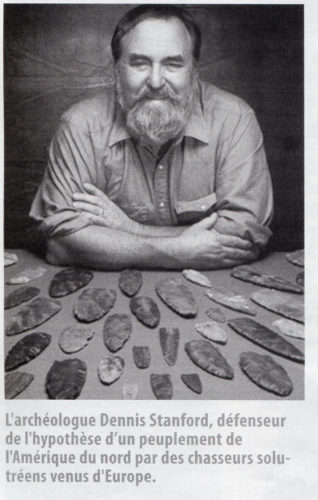

La découverte de squelettes préhistoriques d'origine européenne et de récentes études ADN ont bouleversé les théories sur les premiers habitants du continent américain. Et si les chasseurs européens du solutréen avaient déjà été présents sur la terre d'Amérique, il y a 25 000 ans ?

La découverte de squelettes préhistoriques d'origine européenne et de récentes études ADN ont bouleversé les théories sur les premiers habitants du continent américain. Et si les chasseurs européens du solutréen avaient déjà été présents sur la terre d'Amérique, il y a 25 000 ans ?Plusieurs douzaines d'outils de pierre vieux de 19 000 à 26 000 ans ont été découvertes ces derniers mois en six endroits différents, tous situés à proximité de la côte atlantique des États-Unis. Trois de ces sites se trouvent sur la péninsule de Delmarva, dans le Maryland, où ils ont été explorés par Darrin Lowery, de l'Université du Delaware. Les trois autres se trouvent respectivement en Pennsylvanie, en Virginie et sur un fond marin des côtes de Virginie qui, à l'époque préhistorique, était encore une terre émergée. Il s'agit là d'une série de découvertes absolument décisives, qui bouleversent les connaissances acquises sur le peuplement originel du continent américain et permettent de relancer une théorie encore controversée celle d'une arrivée précoce en Amérique d'Européens appartenant à la culture solutréenne.

-

Benoist Bihan : Penser la guerre pour la gagner (conférence)

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Les Denisoviens, une nouvelle espèce humaine

On se souvient qu'en 2008, des archéologues de l'Institut Max Planck d'anthropologie évolutionnaire de Leipzig, travaillant sous la direction de Svante Paà'bo, avaient découvert dans la grotte de Denisova, située dans les montagnes de l'Altaï, au sud de la Sibérie, les restes vieux de 30 000 ans d'un spécimen appartenant à une espèce humaine jusqu'alors inconnue. L'étude de l'ADN mitochondrial de ces restes, qui étaient ceux d'une adolescente, avait en effet permis d'établir qu'ils différaient, tant du point de vue génétique que morphologique, à la fois des hommes « modernes » et des Néandertaliens. Cette découverte, qui avait fait sensation, avait donné à penser que les « Denisoviens » - nom qui leur a été attribué - peuplaient probablement une partie de l'Asie centrale à la fin du Pléistocène. Les mêmes chercheurs, associés à Richard Green, de l'Université de Californie à Santa Cruz, sont maintenant parvenus à déchiffrer intégralement le génome nucléaire de l'un des doigts du squelette, qu’ils ont ensuite comparé aux génomes de 53 populations humaines actuelles. Les résultats confirment que les Denisoviens étaient plus proches de l'homme de Néandertal que de l’Homo sapiens - tout en ayant des molaires plus primitives que celles des Néandertaliens. Selon Richard Green, un groupe ancestral venu d'Afrique il y a 350 000 ans aurait rapidement divergé, une branche s’implantant en Europe et donnant naissance aux Néandertaliens, une autre s’installant en Asie et donnant naissance aux Denisoviens. Mais les résultats obtenus montrent aussi, ce qui est plus inattendu, qu'une partie des séquences génétiques propres à ces derniers sont aujourd'hui présentes à hauteur de 4 à 6 % dans le génome de chez certaines populations de Mélanésie et de Nouvelle-Guinée, ce qui donne à penser que les Homo sapiens ancêtres des Mélanésiens actuels se sont croisés dans un lointain passé avec des Denisoviens. Avant de disparaître complètement, ceux-ci auraient donc peuplé une partie du continent asiatique.

(Source: Nature, 23 décembre 2010).

éléments N°143 Avril-Juin 2012

-

Préfacé par Georges Feltin-Tracol, un nouvel essai de Franck Buleux : LA GUERRE SOCIALE QUI VIENT

Cet essai revêt un double objectif : dénoncer, mais aussi prévenir. Notre société doit consacrer une partie de son énergie à lutter contre cette guerre sociale qui vient. Pour cela, deux remèdes s’imposent : l’un est d’ordre policier, le renseignement, l’autre, idéologique : il consiste à délégitimer les actions qui puisent leurs sources dans un combat considéré médiatiquement comme « vertueux ». Cet essai est aussi une mise en garde. L’ordre ne succède pas toujours au chaos.

Franck Buleux, écrivain normand engagé, directeur de la collection Les Cahiers d'Histoire du nationalisme, collabore régulièrement à la revue Synthèse nationale.

La Guerre sociale qui vient, Franck Buleux, Dualpha, préface de Georges Feltin-Tracol, 208 pages, 25 euros (+ 5 euros de port).

Pour le commander cliquez ici

-

Le solstice des veilleurs

Pour celles et ceux appartenant à la nation spirituelle qu'érige dans l'invisible la fidélité aux vérités ancestrales, chaque solstice apparaît comme un moment privilégié : la célébration de notre identité selon sa composante la plus essentielle.

Pour celles et ceux appartenant à la nation spirituelle qu'érige dans l'invisible la fidélité aux vérités ancestrales, chaque solstice apparaît comme un moment privilégié : la célébration de notre identité selon sa composante la plus essentielle.Les motifs culturels de se retrouver à cette fête, au seuil de l'hiver et de l'été, ne manquent pas et la référence aux Indo-européens est, certes, la première de toutes. Mais cela répond aussi à un appel intérieur, à une aimantation de l'âme en quelque sorte et dont nous pourrions dire, par delà ces outillages que sont raison critique et sens de la cohérence, qu’elle serait motrice du combat que nous menons, c’est-à-dire en un sens originel in-vocation. Car se sentir lié à une communauté de destin transcende la seule appartenance ethnique ou territoriale, cela prend racine dans un passé immémorial d’où nous pouvons puiser, au plus profond de nous, des forces formatrices. Forces dont certains mythes déploient les représentations symboliques.

-

Le poids des civilisations dans l’Histoire

La notion de « choc des civilisations », popularisée par Huntington, continue à servir de repère, qu’ils y adhèrent ou la réfutent, aux spécialistes des relations internationales.

Le 24 décembre dernier s’éteignait Samuel Huntington, qui avait accédé à la notoriété mondiale, fait rare, grâce à un livre. En 1993, professeur à Harvard depuis un demi-siècle, il avait publié un article dans Foreign Affairs, la revue diplomatique américaine : « The Clash of Civilizations ? » Trois ans plus tard, l’article était devenu un ouvrage et le point d’interrogation avait disparu. Le Choc des civilisations, traduit en 39 langues (en français aux éditions Odile Jacob en 1997), lance alors une formule qui fera florès – fût-ce pour être vilipendée.

-

« Léon Bloy l’Intempestif » de Luc-Olivier d’Algange

« Il est indispensable que la Vérité soit dans la Gloire » (Léon Bloy)

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C’était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant ; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d’une pertinence troublante. L’écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l’exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu’ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l’attente de l’Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L’histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n’est pour lui que l’écho d’une histoire invisible.

« Tout ce qui est moderne est du démon », écrit Léon Bloy, le 7 Août 1910. C’était, il nous semble, bien avant les guerres mondiales, les bombes atomiques et les catastrophes nucléaires, les camps de concentration, les manipulations génétiques et le totalitarisme cybernétique. En 1910, Léon Bloy pouvait passer pour un extravagant ; désormais ses aperçus, comme ceux du génial Villiers de L’Isle-Adam des Contes Cruels, sont d’une pertinence troublante. L’écart se creuse, et il se creuse bien, entre ceux qui somnolent à côté de leur temps et ne comprennent rien à ses épreuves et à ses horreurs, et ceux-là qui, à l’exemple de Léon Bloy vivent au cœur de leur temps si exactement qu’ils touchent ce point de non-retour où le temps est compris, jugé et dépassé. Léon Bloy écrit dans l’attente de l’Apocalypse. Tous ces événements, singuliers ou caractéristiques qui adviennent dans une temporalité en apparence profane, Léon Bloy les analyse dans une perspective sacrée. L’histoire visible, que Léon Bloy est loin de méconnaître, n’est pour lui que l’écho d’une histoire invisible.