Avec Bernard Lugan, auteur de« Esclavage, l’histoire à l’endroit » sur Sud Radio avec André Bercoff.

culture et histoire - Page 597

-

Bernard Lugan : « La colonisation est une idée de la gauche universaliste ».

-

En vente à la Librairie de Flore.

https://www.librairie-de-flore.fr/pro…/lepopee-de-la-vendee/

https://www.librairie-de-flore.fr/pro…/lepopee-de-la-vendee/Autour de 1830, un gentilhomme vendéen confie ses souvenirs sur la Révolution et les guerres de Vendée. Fidèle serviteur du roi Louis XVI, le comte de La Helgue est aux Tuileries le 10 août. Avec les siens, il échappe de justesse aux massacres de Septembre. Au mois de mars 1793, les paysans de sa paroisse d’Anjou viennent lui demander de prendre leur commandement.

Son épopée s’identifie donc avec celle des guerres de Vendée, et sa plume enlevée témoigne au cœur des violences de la Révolution de cet esprit français qui fait tout le charme du XVIIIe siècle. Elle dépeint des manants prenant les armes pour défendre leur foi, leurs familles, leurs libertés et leur terre, illustrant la force d’âme de ces paysans et gentilshommes, unis dans une même résistance héroïque à la régénération totalitaire imposée par la Convention, fidèles à Dieu, fidèles au Roi. -

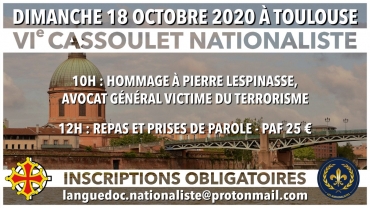

Réunions d'Yvan Benedetti dans le Sud-Ouest

-

Trois croisés contre Mammon

Un livre de Jacques Julliard friabilité la vision catholique traditionnelle de l'argent à travers œuvres de Péguy, Bernanos et Claudel.

Un livre de Jacques Julliard friabilité la vision catholique traditionnelle de l'argent à travers œuvres de Péguy, Bernanos et Claudel.En pleine tourmente financière, le Pape Benoît XVI a tenu à rappeler que l’Église catholique avait son mot à dire sur les dérives du système économique libéral, qu'il existait une critique chrétienne radicale de l'Argent-dieu. Au grand dam des imbéciles de tout poils hurlant immédiatement à la récupération des malheurs du temps.

-

Pierre Cauchon, l'Université de Paris au service du roi anglais

Devant l'histoire, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, maître d'œuvre du procès de Jeanne d'Arc, est l'archétype du traître. Il est pourtant représentatif de l'Université de Paris, qui épousa le parti anglais pendant la guerre de Cent ans.

Devant l'histoire, Pierre Cauchon, évêque de Beauvais, maître d'œuvre du procès de Jeanne d'Arc, est l'archétype du traître. Il est pourtant représentatif de l'Université de Paris, qui épousa le parti anglais pendant la guerre de Cent ans.Le pape Martin V salua chez lui « l'honnêteté des mœurs, la prudence des affaires spirituelles et l'habileté dans les temporelles. » Il faut dire que l'évêque Pierre Cauchon n'avait point démérité, puisqu'il joua un rôle décisif dans l'obligation pour les clercs du royaume de payer une double décime, c'est-à-dire un double impôt au roi et au pape… Ce n'est pas la moindre des qualités de la biographie de Jean Favier que de resituer en son temps celui qui reste dans notre tradition nationale comme le traître absolu, le responsable du bûcher de Rouen en l'année 1431…

-

Menons le combat comme Sainte Jeanne d’Arc - Sermon de l’Abbé Gabard (FSSPX) à Bergerac (27/09/2020)

-

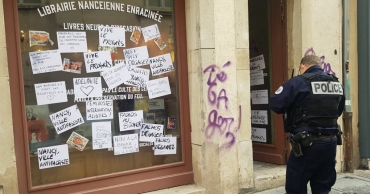

Les gérants de la Librairie Les Deux Cités (Nancy) dénoncent des groupuscules « qui n’acceptent ni la diversité, ni le débat d’idée, ni la liberté d’expression et d’opinion »

Source Breizh-info.com cliquez ici

Nous relations hier les menaces, les tags visant la Librairie Les Deux Cités, qui vient d’ouvrir à Nancy. La municipalité n’a pas dénoncé clairement les agissements des « antifas » qui s’attaquent à la liberté d’entreprendre. De notre côté, nous nous sommes entretenus avec les gérants, qui n’entendent pas baisser la tête, bien au contraire.

Breizh-info.com : Pouvez vous vous présenter à nos lecteurs ?

Nous sommes deux associés, Sylvain Durain et Alexis Forget, qui se sont retrouvés en février dernier autour de ce projet de création de librairie, à Nancy. Passionnés l’un et l’autre par les livres en tant qu’ils contribuent à l’élévation intellectuelle de ses lecteurs, nous avons souhaité cette librairie portée par la thématique du conservatisme et de l’enracinement. -

Jean-Pierre Maugendre : Les catholiques face aux enjeux de civilisations

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, religion, tradition 0 commentaire -

Etre royaliste en 2020.

Voici ainsi une bonne raison d’être royaliste et de le faire savoir, avec ferveur mais sans démesure, en cherchant, d’abord, à servir le pays qui est le nôtre, ce « cher et vieux pays » dont les dévastations urbanistiques et les dégradations environnementales nous désolent. Il ne s’agit pas de prendre une douteuse revanche sur une histoire de France guère heureuse pour les derniers rois comme pour leurs partisans ultérieurs, mais de rendre à la nation française sa juste conscience d’elle-même et sa place au regard même de ce qu’elle a été, que cela soit chez elle ou de par le vaste monde. Une France qui ne s’arrête pas aux limites de l’hexagone mais navigue aussi sur tous les océans à travers ses territoires ultramarins, de la Nouvelle-Calédonie (qui vient de confirmer ce dimanche par référendum son appartenance à l’ensemble national) à l’île de Mayotte, notre plus récent département (depuis 2011) et pour lequel toute une génération de royalistes, autour du maurrassien Pierre Pujo et de son hebdomadaire Aspects de la France, a milité, « contre le sens obligatoire de l’histoire »…

-

La Petite Histoire : Schulmeister, le maître-espion de Napoléon

Il est à l’origine de coups incroyables et d’aventures épiques : Schulmeister, l’espion de l’Empereur. Né en 1770, le gaillard affiche d’entrée de jeu un lourd CV : marchand de tabac mais aussi contrebandier, soldat mais aussi agent de renseignement, châtelain mais aussi commissaire de police. Bref, sa vie fut bien remplie et riche en aventures. Recruté par Savary comme espion pour la France, il se hissera au sommet de sa fonction au point de réaliser des opérations formidables et de s’illustrer par des exploits forçant l’admiration. Les missions que lui a confié l’Empereur ne sont pas toutes connues, mais le parcours de ce véritable caméléon aura suffit à faire résonner son nom au-delà des siècles.Retour sur la vie trépidante de Schulmeister, le maître-espion de Napoléon.

https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-schulmeister-le-maitre-espion-de-napoleon