culture et histoire - Page 598

-

Michel Déon - Mes arches de Noé

-

Du symbolisme de la roue

Du symbolisme de la roue

Du symbolisme de la roueLe terme “roue” (rota) est d’une lointaine origine indo-européenne. Il nous vient du latin rota, dont l’étymologie est particulièrement intéressante. La racine d’où provient rota est reth. Le substantif rota, nous explique le philologue italien Giacomo Devoto, en émergeant dans la langue, s’est comporté de la même manière que le mot toga (toge) par rapport au verbe tegere (signifiant “couvrir” ; ndt : d’où tegula, qui veut dire “tuile”) ; Devoto veut dire par là qu’il s’agit d’un substantif d’action dérivé d’un verbe de l’indo-européen commun des origines, disparu à l’ère historique, et qui a dû être retere, que Devoto traduit par “courir en rond”, ce qu’il faut probablement comprendre comme “se mouvoir autour d’un axe”. Cette interprétation nous semblera plus plausible, si on garde en mémoire que la racine reth a donné, dans les aires germanique et celtique, à côté du latin, rethim et roth en irlandais, rhod en gallois, rado (d’où Rad) en vieil haut allemand, tous mots qui signifient “roue” ; à la même époque lointaine, ce même terme nominal donne également les termes, qui, dans l’aire indo-iranienne signifient le “char” (en sanskrit : rathas ; en avestique : ratha-) et, qui, dans l’aire balte, désignent au singulier le “char” et, au pluriel, les “roues” (en lithuanien : ratas).

-

Jean-Paul Gourevitch : La France en Afrique 1520-2020, vérités et mensonges (conférence)

-

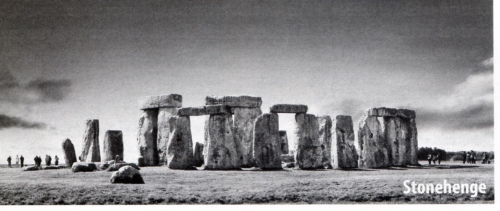

Stonehenge le mystère des pierres bleues

Le cercle intérieur du célèbre site mégalithique de Stonehenge, dont la construction s'est échelonnée de 3200 à 1600 av. notre ère, se compose de pierres bleues qui retiennent depuis longtemps l'attention des chercheurs. Les roches bleues ne sont en effet présentes à l'état naturel que dans le Pembrokeshire, à l'extrême ouest du pays de Galles, soit à plus de 240 km de Stonehenge. Des études pétrographiques réalisées sous la direction de deux géologues britanniques, Robert Ixer et Richard Bevins, du Muséum national du pays de Galles et de l'Université de Leicester, ont récemment permis de déterminer avec précision le lieu d'où les pierres ont été extraites. Elles proviennent d'un site du nord du Pembrokeshire aujourd'hui dénommé Craig Rhos-y-felin, qui se trouve à proximité de la ville de Pont Saeson. La comparaison des rhyolites montre que les compositions des roches observées sur les deux sites présentent un pourcentage de similitude de 99 %. Le mystère de l'origine des pierres bleues de Stonehenge semble donc éclairci. Reste à savoir cependant comment ces pierres pesant jusqu'à quatre tonnes ont pu être transportées sur une distance de 240 km. Une des hypothèses retenues jusqu'à présent supposait qu'elles avaient été acheminées par radeau le long du canal de Bristol et de la rivière Avon. Une autre est que des blocs de rhyolite auraient pu être transportés naturellement par des glaciers durant la dernière période. Mais dans ce cas, pourquoi ne retrouve-t-on dans la région de Stonehenge que les fameuses pierres bleues, et non d'autres roches du Pembrokeshire ? Stonehenge, décidément, n'a pas encore livré tous ses secrets.

(Sources Physorg, 20 décembre 2011 Futura Sciences, 21 décembre 2011 ).

éléments N°144

-

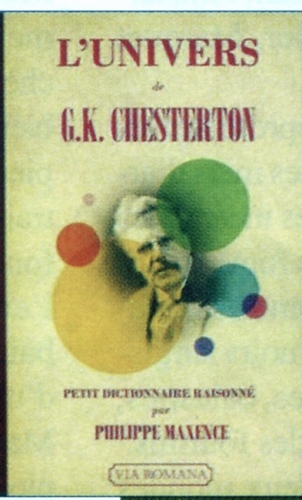

CHESTERTON, un catholique social anglais

Rencontre avec Philippe Maxence, auteur de L'Univers de G.K. Chesterton.

Rencontre avec Philippe Maxence, auteur de L'Univers de G.K. Chesterton.M & V : A maints égards, la pensée de Gilbert Keith Chesterton semble être le pendant anglais de celle des catholiques sociaux français : la guilde anglaise, par exemple, partage plus d'un point commun avec la corporation. Comment cette parenté s'exprime-t-elle ?

Philippe Maxence : Comme les catholiques sociaux français, Chesterton a été profondément touché par l'encyclique de Léon XIII, Rerum novarum. Il y a toutefois deux différences entre les Français et Chesterton. La première est que les Français voient dans l’encyclique de Léon XIII une confirmation : de leurs propres vues. Pour Chesterton, Rerum novarum est véritablement un point de départ. La seconde différence tient aux situations particulières en Angleterre et en France. Les Français, et singulièrement les catholiques, vont vite se diviser sur la question du meilleur régime : monarchie ou république. Ce n’est pas le cas des Anglais.

-

Le culte solaire chez les peuples germaniques

Contrairement aux Grecs et aux Romains, qui adoraient des divinités solaires, les Germains considéraient que la puissance du soleil, qui donnait vie à tous les êtres, était, pour eux, une des puissances les plus sacrées. Les innombrables symboles solaires que l’on découvre sur les parois rupestres du Nord de l’Europe depuis l’Âge du Bronze, souvent sous la forme de roues solaires, en témoignent de manière fort éloquente. Certains d’entre ces symboles ont plus de 3.500 ans. Jusqu’ici, il a été quasiment impossible d’interpréter avec précision ces signes gravés dans les rochers. Par ailleurs, le déchiffrement des signes trouvés, au nombre d’environ 7.500, sur un rocher canadien, à Petersborough dans la province d’Ontario, nous donne l’espoir d’un jour pouvoir déchiffrer les milliers de grafittis de l’Ultima Thulé scandinave. C’est un professeur britannique, Barry Fell, qui nous a donné la clef d’un tel déchiffrement. Les 2 alphabets de runes primitives, qu’il est parvenu à déchiffrer, il les a appelés “Tifinag” et “Ogham”. Son œuvre peut se comparer au dévoilement du mystère des hiéroglyphes égyptiens par le Français Champollion et à la découverte du sens des anciens alphabets grecs du “Linéaire A” et du “Linéaire B” par Michael Ventris. Grâce à Champollion et à Ventris des pans entiers de la culture antique et protohistorique nous sont désormais accessibles.

-

L'émission "Synthèse" de rentrée est différée au 7 octobre...

Libertés dont la diffusion était prévue pour jeudi soir est décalée en raison d'un changement dans l'emploi du temps de notre invité, Jean-Marie Le Pen.

Libertés dont la diffusion était prévue pour jeudi soir est décalée en raison d'un changement dans l'emploi du temps de notre invité, Jean-Marie Le Pen.Mais, rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Cette émission de rentrée, consacrée au lancement de l'Institut Jean-Marie Le Pen, passera le 7 octobre. Encore un peu de patience...

-

Rousseau, un révolutionnaire conservateur ? 3/3

Stimuler le sens de l'identité nationale et de la patrie

Cependant, Rousseau réalise aussi qu'à la différence du corps humain, l'unité du corps politique reste toujours précaire, car les intérêts particuliers menacent constamment de prévaloir sur le bien commun. La société, selon lui, est un moi collectif qui doit s'instituer politiquement pour se doter d'une âme commune. L'harmonie sociale ne peut donc résulter que de la mise en œuvre d'une volonté politique veillant à toujours stimuler le sens de l'identité nationale et de la patrie, ainsi que c'était le cas dans la cité antique. C'est la tâche qui revient au Législateur, à l'exemple de Lycurgue, de Solon ou de Numa. Le Législateur ne doit pas être vu comme un démiurge, mais comme chargé d'exprimer la nature sociale des hommes en les transformant en « vertueux patriotes », c'est-à-dire en les aidant à reconnaître leurs intérêts partagés. Instituer le citoyen, c'est se préoccuper des conditions de formation du patriotisme, c'est-à-dire de la suprématie de la volonté générale sur les intérêts égoïstes. Pour édifier une « âme nationale », il faut une éducation publique qui apprenne au citoyen ce qu'est son pays, son histoire et ses lois, et qui les lui fasse aimer au point qu'il se tienne toujours prêt à défendre sa terre, son peuple et sa patrie. On a parfois accusé Rousseau de professer un subjectivisme de la volonté, de situer l'essence de l'homme dans la volonté, celle-ci étant du même coup placée au-dessus de toute loi morale (c'était l'interprétation de Hegel). Cependant, pour Rousseau, la loi naturelle reste une autorité supérieure à la volonté individuelle comme à celle de l'Etat. C'est ce qui explique ses positions en matière de religion.

-

Jean Raspail ou l'éternité contre la modernité

Franck Buleux

Jean Raspail nous a quittés le 13 juin alors qu’il abordait ses 95 ans. Pourtant, il en avait traversé des mers, atteint de nombreux rivages, il n’atteindra pas celui-là. Il a changé de rive.

Contre la modernité

C’est en 1986, dans Les yeux d’Irène, roman de Jean Raspail, pour qui j’ai vécu une passion personnelle, paru en 1984, que j’ai découvert l’existence des Alakalufs, un des peuples les plus vieux de la terre, natif de l’extrême sud du continent américain, un peuple indien d’Amérique du Sud vivant au Chili dans le détroit de Magellan. Comme d’autres explorateurs, comme tant de voyageurs, Jean Raspail avait rencontré ce peuple, en 1951, sous la neige et dans le vent qui l’avait emmené sur cette terre extrême. La rencontre entre deux civilisations. De cette courte rencontre qui l’avait marqué, il avait souhaité écrire leur histoire.

-

La technologie au service de la préservation des savoir-faire ancestraux européens

29/09/2020 – FRANCE (NOVOpress)

Un projet de recherche européen appelé Mingei recense les savoir-faire ancestraux en Europe pour mieux les préserver, mais les présente aussi de manière interactive et ludique pour intéresser le public d’aujourd’hui.