Nous voici donc dans la seconde série militante de l’été « Le legs d’Action française », voulue par le responsable du blog quotidien de l’Action française, afin de soutenir l’effort de formation du secrétariat général.

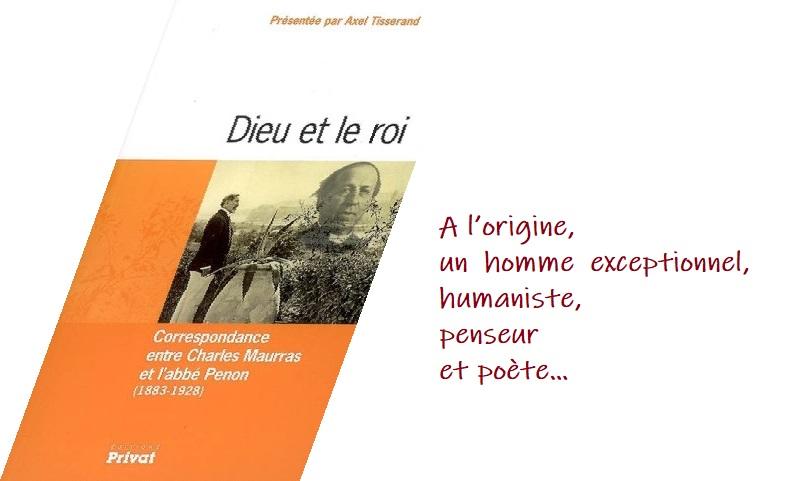

Dans cette seconde rubrique, Gérard Leclerc présente Charles Maurras au travers son maitre, l’abbé Penon. Ceux qui souhaiteront approfondir le sujet pourront se rapporter à l’édition savante de la correspondance Penon-Maurras publiée et commentée par Axel Tisserand (Privat SAS, collection Histoire, 2007). Un indispensable de la bibliothèque du nationaliste français.

A l’origine, un homme exceptionnel, humaniste, penseur et poète…

Par Gérard LECLERC

Je vous disais tout à l’heure que j’avais une certaine crainte, car qui trop embrasse… risque d’être complètement débordé par son sujet… C’est pourquoi j’ai choisi un certain nombre de séquences, je ne suis pas sûr d’avoir le temps de les reprendre toutes. Mais, bon…, commençons par les origines.