culture et histoire - Page 985

-

Perles de Culture n°136 : Christian Combaz présente son nouveau livre censuré !!

-

La Republique [Au coeur de l'histoire]

-

Les aberrations historiques de Jean-Luc Mélenchon

La chronique de Philippe Randa

Jean-Luc Mélenchon aurait osé comparer l’actuel gouvernement Macron aux nazis en affirmant samedi lors de sa manifestation contre la réforme du Code du travail : « C’est la rue qui a abattu les nazis… »

Qui peut croire une telle contre-vérité ? Le régime hitlérien a été balayé par son écrasante défaite militaire et nullement par des causes intérieures au IIIe Reich ; défaite aidée, certes, par nombre de trahisons, mais nullement populaires !

L’historien Bernard Plouvier n’a pas manqué de le relever dans sa magistrale étude Traîtres et comploteurs dans l’Allemagne hitlérienne (1) : « En regard de la population allemande et autrichienne engagée dans l’expérience politique, économique, sociale et culturelle du nazisme, les traîtres n’ont été qu’une infime minorité, jouant toutefois un rôle fondamental lors de la guerre. […] Les agents recruteurs du Komintern et ceux du GRU ont trouvé, avant, puis durant la guerre, quantité de traîtres dans l’aristocratie et le milieu des artistes, mais aussi dans le corps des officiers d’états-majors et des hauts fonctionnaires ministériels (les diplomates préférant généralement trahir en faveur des Alliés occidentaux, jugés plus raffinés). Ils ont misérablement échoué, en revanche, à débaucher de façon significative savants, techniciens et ouvriers, qui se sont révélés farouchement patriotes jusqu’à la débâcle, pour la quasi-totalité d’entre eux. »

Pour le leader de la France insoumise, revisiter l’histoire par la provocation, la bêtise, l’ignorance et la manipulation a sans doute été le meilleur moyen de faire oublier une mobilisation populaire somme toute décevante…

(1) Traîtres et comploteurs dans l’Allemagne hitlérienne, Bernard Plouvier, éditions Dualpha, collection « Vérités pour l’Histoire », 436 pages, 35 euros. Pour commander ce livre, cliquez ici.

-

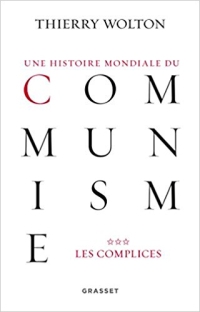

Les complices des systèmes communistes

Thierry Wolton est l'auteur d'une Histoire mondiale du communisme en 3 tomes. Le 3e tome est consacré aux complices de cette engeance totalitaire... Thierry Wolton explique à Eugénie Bastié dans Le Figarovox :

Thierry Wolton est l'auteur d'une Histoire mondiale du communisme en 3 tomes. Le 3e tome est consacré aux complices de cette engeance totalitaire... Thierry Wolton explique à Eugénie Bastié dans Le Figarovox :"Les intellectuels et le communisme étaient faits pour se rencontrer depuis que Lénine a compris que le prolétariat n'allait pas briser ses chaînes d'exploité, comme le croyait Marx, et qu'il fallait un parti de révolutionnaires professionnels pour prendre le pouvoir, comme il l'écrit dans Que faire?en 1902. La révolution, devenait du coup une affaire d'intellectuels éclairés, chargés de faire le bonheur du peuple malgré lui. Être au centre du pouvoir, en tant que conseiller ou comme acteur, est un vieux rêve de l'élite pensante depuis Platon. De plus, le déterminisme historique qui caractérise la théorie marxiste, avec la lutte des classes comme moteur de l'histoire et l'inéluctable avènement du communisme, stade suprême de l'humanité, offrait aux intellectuels la feuille de route dont ils rêvaient. Les voilà au cœur de l'action avec la boussole pour les diriger. Le communisme une fois instauré, tous les régimes en question ont éliminé les intellectuels qui n'étaient pas dans la ligne, mais tant qu'il s'est agi du sang des autres là-bas, au loin, de ceux qui subissaient, la plupart des intellectuels occidentaux sympathisants ont continué à croire en l'avenir radieux.

À vous lire, il semble que la France ait fourni les plus beaux contingents de ces «complices». Pourquoi selon vous «l'opium des intellectuels» a-t-il eu autant d'emprise dans notre pays?

L'expression «opium des intellectuels» est de Raymond Aron, l'un de nos rares intellectuels à avoir échappé à l'attraction communiste. L'appétence particulière de nos «penseurs» pour cette idéologie tient à plusieurs facteurs. Pour l'essentiel, disons que le rapport de l'intellectuel français au pouvoir est singulier, au phénomène de cour mis en place sous la royauté: être proche, avoir l'oreille du prince a toujours été une marque de reconnaissance. En France le pouvoir attire, jusqu'à aveugler souvent. D'autre part, la philosophie des Lumières qui a annoncé la Révolution française a démontré comment la pensée pouvait préparer les esprits aux bouleversements politiques et sociaux, ce que le communisme systématise avec le parti de Lénine justement. Le facteur révolution joue aussi son rôle, toute la culture post 1789 a magnifié ce moment, c'est seulement récemment que nous avons pris conscience que l'instrumentalisation idéologique pouvait conduire à la Terreur, comme en 1793. L'expression populaire «on ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs» présente les excès révolutionnaires comme nécessaires, donc acceptables. En réalité, il n'y a jamais eu de révolution communiste, c'est l'une des impostures de cette histoire. Dans les faits, le pouvoir n'a jamais été conquis à la suite d'une révolte populaire: le coup d'État de Lénine en octobre 1917, la guerre civile gagnée par Mao en 1949, la guerre de libération nationale conduite par Ho Chi Minh au Vietnam en sont quelques exemples. Le terme de «révolution communiste» est un oxymore que nos intellectuels ont vénéré.

Vous évoquez notamment le concept de «compagnon de route». Que signifie-t-il? Quels ont été les plus célèbres d'entre eux?

L'expression est due à Trotski, en 1922. Elle désigne l'intellectuel qui est prêt à faire un bout de chemin avec les communistes sans pour autant adhérer au parti. «Pour un compagnon de route, la question se pose toujours de savoir jusqu'où il ira», dit Trotski, idéologue du communisme parmi les idéologues. Le terme s'est décliné en plusieurs langues: papoucki en russe, fellow traveller en anglais, Mitlaufer en allemand, compagno di strada en italien, etc. Dans à peu près tous les pays du monde il y a eu des compagnons de route: GB Shaw en Grande Bretagne, Dashiell Hammett aux Etats Unis, Bertolt Brecht en Allemagne, Alberto Moravia en Italie, etc. Il serait plus court de citer les intellectuels restés lucides.

Quelles différences faites vous entre le «compagnon de route» et «l'idiot utile» dont vous parlez aussi?

Lénine désignait par ce terme l'homme politique, l'homme d'affaires qui pouvaient être utilisés pour promouvoir tel ou tel aspect du communisme, par orgueil (se rendre intéressant), par ignorance, par cupidité, bref en usant de tous les ressorts humains. Le plus connu des «idiots utiles» est l'ancien président du Conseil français, sous la IIIe République, Edouard Herriot, invité en Ukraine au début des années 1930 alors que la famine, instrumentalisée par Staline pour liquider les paysans récalcitrants à la collectivisation, battait son plein. Il en a nié la réalité, soit plusieurs millions de morts. Plus près de nous, François Mitterrand s'est prêté à la même opération pour le compte de Mao. Reçu par le Grand Timonier alors que la famine décimait le pays à cause du Grand bond en avant, il en a contesté l'ampleur comme Mao lui avait dit. De 30 à 50 millions de Chinois sont morts à cette époque. On ne compte pas les hommes d'affaires capitalistes qui ont aidé les régimes communistes à survivre par des crédits ou en livrant du matériel, de la technologie jusque et y compris à l'usage des travailleurs forcés des camps de concentration. Tout ce passé est douloureux pour nos consciences, voilà pourquoi aussi il est tentant de l'oublier, voire de l'escamoter.

Certains comme Gide et son Retour d'URSS font leur mea-culpa, mais d'autres comme Sartre ou Aragon persisteront dans l'erreur. Quels sont les ressorts de cette «cécité volontaire»?

La fameuse phrase de Sartre sur «il ne faut pas désespérer Billancourt», peut-être une explication de cette cécité. Le communisme a représenté un tel espoir que peu importait la réalité. Pour beaucoup il était préférable de croire que de voir, donc ils se sont aveuglés d'eux-mêmes car la vérité sur le communisme a été connue dès les premiers mois, les témoignages n'ont jamais cessé de s'accumuler: qui voulait savoir pouvait savoir. C'est bien ce qui rend cet aveuglement coupable, autant, quitte à choquer, que ceux qui savaient sur la Shoah avant la découverte des camps d'extermination en 1945 mais qui se sont tus pour raison d'État, dans un contexte de guerre mondiale. L'indifférence, pis les mensonges qui ont couvert la réalité communiste, ne bénéficient même pas d'une telle excuse. C'est ainsi que des dizaines de millions de personnes ont disparu dans ces régimes que la doxa intellectuelle présentait comme LE modèle pour l'humanité. La culpabilité est immense ce qui rend ce passé si douloureux pour la conscience universelle. Certains sont toutefois plus coupables que d'autres. Un Aragon, apparatchik communiste jusqu'à ses derniers jours, est cent fois plus blâmable qu'un Sartre qui a fait des allers-retours avec l'idéologie. [...]"

N'oubliez pas de vous inscrire à notre journée sur les 100 ans du communisme, le 14 octobre.

-

Reynald Secher sur La Rébellion cachée

-

JEAN-MARIE LE PEN FERA UN DISCOURS LE DIMANCHE 1er OCTOBRE À RUNGIS LORS DE LA JOURNÉE DE SYNTHÈSE NATIONALE

-

Creation d'une nouvelle chaine: Droite FM

-

Passé Présent n°164 : L' Allemagne, les véritables enjeux

-

La petite histoire : Blanche de Castille, la reine mère

-

MARC ANTOINE (80-30 AV. J.-C.) | AU CŒUR DE L’HISTOIRE | EUROPE 1