entretiens et videos - Page 659

-

Une honte!

-

NRBC (Piero San Giorgio et Chris Millennium)

-

Quel message Jeanne d'Arc nous adresse-t-elle aujourd'hui ?

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -

Rappelez-vous, en 1990 Jean-Marie Le Pen prenait une position audacieuse face à la coalition mondialiste contre l'Irak

Un entretien avec Serge de Beketch

Une belle leçon d'histoire

-

Les idées à l’endroit : Julien Freund et l’essence du politique

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, entretiens et videos, tradition 0 commentaire -

Les mensonges de la gauche... et de la droite.

-

Maurras, l'homme de la politique, L’homme de la cité par Jean-Baptiste Donnier

Jean-Baptiste Donnier, Hilaire de Crémiers

A la demande générale, nous reprenons ici l'intervention de Jean-Baptiste Donnier, professeur des universités - Maurras, l’homme de la Cité - lors de notre colloque du 21 avril dernier à Marseille. Cet exposé tout à fait important a été un moment marquant de cette journée de réflexion sur Charles Maurras. Essentiellement sur sa conception de la nation. Un appréciable instrument d'information ou, selon les cas, de formation. Bonne écoute ! LFAR

Réalisation de la vidéo : Paul Léonetti

colloque Maurras - l'homme de la cité from Lafautearousseau on Vimeo.

-

Actualité et politique du 12 mai 2018

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Un grand entretien avec Philippe Randa sur le site Métamag

Source Métamag cliquez ici

Écrivain, éditeur, chroniqueur politique, Philippe Randa (il est le fils du romancier Peter Randa) dirige le site internet Eurolibertés. Auteur de plus de 112 livres de genres très différents (essais, dictionnaires, études historiques et romans), il dirige depuis une trentaine d’années des maisons d’éditions diffusées sous l’enseigne Francephi (Dualpha, Déterna, L’Æncre). Ancien collaborateur du site Boulevard Voltaire, Philippe Randa donne actuellement des billets pour le quotidien Présent. Il est également sociétaire de l’émission Bistrot Libertés animée par Martial Bild et co-anime avec Roland Hélie l’émission radiophonique hebdomadaire Synthèse (avec Pierre de Laubier et Aristide Leucate). Philippe Randa nous fait l’amitié de répondre aux questions de Métamag. Il vient de publier Une démocratie hors de prix, préface d’Aristide Leucate (Éditions Dualpha).

Rémy Valat : Une question me vient automatiquement à l’esprit : après avoir écrit autant de livres, comment se fait-il que nous n’ayez aucune visibilité sur les grandes chaînes télévisées ou dans les grands quotidiens ? Seriez-vous l’auteur le plus censuré de France ? Un mal-pensant parce que trop non-conformiste ?

Philippe Randa : Je n’ai pas le culte de la victimisation et soyons honnête, pourquoi des médias avec lesquels, généralement, je ne suis pas tendre, me dérouleraient-ils un tapis rouge ? Ils ne sont pas plus masochistes que je ne pense l’être… Je ne hante pas les « grands médias » comme vous dîtes, et alors ? D’une part, on vit très bien sans médiatisation et à une époque où ces « grands médias » perdent continuellement de l’audience par manque de crédibilité, ça ne me semble pas si dramatique que ça… D’autant que j’ai tout de même la chance de pouvoir m’exprimer très librement à la fois sur nombre de sites internet (Synthèse nationale, Métamag), dans les colonnes du quotidien Présent et bien évidemment dans les différents supports du groupe Libertés… Je dirige depuis deux ans le site de la réinformation européenne EuroLibertés dont les articles – entre autres les miens, donc – sont énormément repris sur différents sites européens francophones (Les Observateurs.ch) ou traduits… Si on cumule toutes ces audiences, je me considère comme un auteur censuré extrêmement diffusé, non ? Quant à être ou avoir été « l’auteur le plus censuré de France », cela vient d’une campagne internet du journaliste Jean Robin qui avait comparé le nombre de livres écrits de certains auteurs avec leur présence sur les grands médias : j’arrivais (largement) en tête de ces auteurs incontestablement bien peu (euphémisme !) invité… Cette campagne a été assez bien relayée et à une époque comme la nôtre où la victimisation est pour certains la qualité suprême s’il en est, je me suis donc retrouvé, très ponctuellement, au top d’une certaine notoriété internet… qui m’a plutôt amusée !

Vous avez commencé votre carrière comme romancier ; pourquoi avoir évolué de la science-fiction et du polar vers la politique et l’édition ?

Je répondrais volontiers que j’ai d’abord été romancier pour faire « comme papa » et que tout naturellement, à cause de mauvais penchants politiques et d’occasions trop belles pour un larron comme moi, j’ai sévis différemment… Disons que j’ai commencé dans mes jeunes années par régler leurs comptes aux bandits et extraterrestres malveillants et qu’ensuite, je m’en suis pris aux malfaisants de la vie politique… C’est vrai que les premiers – criminels et monstres venus de l’espace – étaient nettement plus sympathiques que les seconds – politiciens et mondialistes… Et puis, peut-être aussi qu’à l’époque, j’avais un peu fait le tour de la littérature populaire et que passionné depuis toujours d’histoire et de politique, ceci explique cela… avec également des rencontres qui n’y ont pas été étrangères ; pour l’anecdote, c’est Emmanuel Ratier qui m’a convaincu de collaborer à Minute et Roland Hélie qui m’a présenté à Jean-Pierre Stirbois, alors secrétaire général du Front national, qui m’a ouvert les colonnes de National Hebdo… Et si parallèlement, je me suis lancé dans l’édition, c’était d’abord pour rééditer deux livres qui me tenaient à cœur : Les copains de la Belle étoile, le premier roman de Saint-Loup sur les auberges de jeunesse avant-guerre… et L’écrivain, la politique et l’espérance de Jean Mabire (que j’ai réédité sous le titre La Torche et le glaive) : avant d’y parvenir, j’avais édité ou réédité plusieurs autres titres et ensuite, comme ça a marché, j’ai continué… Il est très difficile de lancer une activité qui réussisse, mais parfois difficile de l’arrêter ensuite. Comme je peux assurer toutes mes activités de chroniqueurs, d’écrivain et d’éditeur, j’en profite et ne vais sûrement pas me plaindre…

Vous avez dirigé un collectif d’auteurs et édité une série de trois volumes intitulée L’islamisation de la France. Fantasme ou réalité… Les tragiques événements qui ont endeuillé récemment la France appellent en effet à réfléchir sur cette question. Pourriez-vous nous apporter des précisions sur ces publications, ses contributeurs et son apport sur la compréhension du sujet ? Quel a été l’accueil des médias au moment de leur parution ?

La place de l’islam dans la société européenne déchaîne les passions et malheureusement, trop souvent, donne l’occasion de dire ou d’écrire n’importe quoi : plus que les pamphlets ou les essais, j’aime les panoramas qui offre aux lecteurs des angles de vue différents – parfois contradictoires, et alors ? – sur un sujet. Et donc, j’ai sélectionné une cinquantaine de contributeurs – écrivains, journalistes, philosophes, acteurs ou observateurs de l’islam – en leur laissant carte blanche pour qu’ils donnent leurs points de vue avec honnêteté sur ce sujet tout de même extrêmement clivant… Personne ne s’est plaint de côtoyer des intervenants qui ne pensaient pas la même chose qu’eux et les commentaires qui ont accompagnés la sortie de ces trois volumes (aux angles assez exhaustifs sur la question : États musulmans, laïcité, athéisme, liberté d’expression, coutumes, mœurs, théologie, politique, djihad, entretiens, témoignages…) ont été parfaitement sereins, si ce n’est même extrêmement favorables. De toute façon, je suis comme mon ami et complice Roland Hélie un homme de « synthèse » : j’accepte les différences de chacun et cherche toujours ce qui peut rassembler plutôt que diviser. Les Français aiment se quereller ; « La France est un pays de guerre civile » répétait avec dépit l’ancien député et directeur de National Hebdo Roland Gaucher ; c’est vrai, mais on peut tout de même espérer changer les mentalités et croire comme Guillaume d’Orange qu’« il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer »… et qui sait si ça ne peut pas changer un jour ?

Le combat métapolitique a-t-il selon vous de l’avenir ?

S’il y a bien un combat qui a de l’avenir, c’est le combat métapolitique. Bien plus qu’un programme politique qui ne peut s’appliquer éternellement, aussi excellent soit-il… En France, les quarante dernières années du XXe siècle ont été dominé sous (étouffé par) la Pensée unique post-soixante-huitarde, celle qu’on appelait communément la « dictature intellectuelle de gauche »… qui a littéralement implosé au début du nouveau siècle, d’abord par la qualification de Jean-Marie Le Pen au deuxième de l’élection présidentielle de 2002 (même s’il a ensuite été largement battu, c’est symboliquement énorme), puis par la campagne électorale et l’élection de Nicolas Sarkozy en 2007 (et malgré les reniements idéologiques et les échecs économiques de son quinquennat). Certes, une nouvelle Pensée unique – celle des partisans de la mondialisation, pour faire simple – l’a remplacée, mais dans le même temps, cela a réveillé la conscience identitaire des peuples européens ; bien malin qui peut prédire la suite des événements…

Comment expliquez vous le dénigrement et les tentatives de criminalisation d’une partie des médias internet de réinformation ?

J’ai édité une excellente biographie du polémiste Henri Rochefort de Richard Dessens chez Dualpha ; on y découvre qu’au XIXe siècle, figurez-vous, les amendes et les peines de prisons étaient bien plus terribles qu’à notre époque. Ça n’empêchait pas que ruiné, en fuite, en prison ou déporté, tant qu’ils n’étaient que blessés et pas tués (ça arrivait plus souvent qu’on ne l’imagine !), Rochefort et bien d’autres continuaient de défier les Puissants… Quant on a conscience de ça, ce ne sont tout de même pas les insultes, les diffamations et les mensonges de ceux que nous affrontons qui nous ferons perdre le quart d’une demi seconde à se demander si on ne devrait pas plutôt aller planter des choux ou des betteraves à la mode… surtout celle de chez eux !

Site EuroLibertés cliquez ici

Site Francephi cliquez là

-

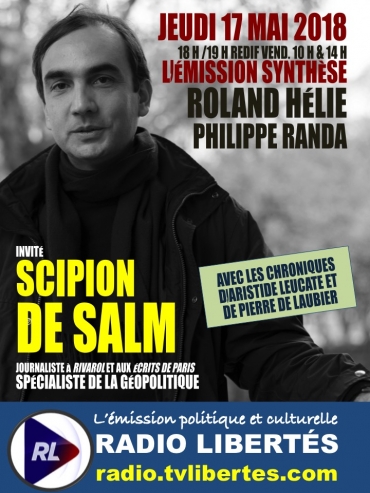

JEUDI 17 MAI, SCIPION DE SALM INVITÉ DE L'ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR RADIO LIBERTÉS

ECOUTER RADIOS LIBERTÉS CLIQUEZ ICI

LES PRÉCÉDENTES EMISSIONS

"SYNTHESE" CLIQUEZ LÀ

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire