ÉCOUTER RADIO LIBERTÉS CLIQUEZ ICI

LES PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS CLIQUEZ LÀ

LE LIVRE DE MICHEL KLEN CLIQUEZ ICI

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

ÉCOUTER RADIO LIBERTÉS CLIQUEZ ICI

LES PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS CLIQUEZ LÀ

LE LIVRE DE MICHEL KLEN CLIQUEZ ICI

Ecoutez l'émission

Ecoutez l'émission

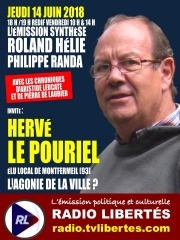

Roland Hélie interrogeant Hervé Le Pouriel

Hervé Le Pouriel, Arnaud Menu (directeur de Radio Libertés), Roland Hélie et Philippe Randa

L’Allemagne, qui était autrefois un pays réputé pour la sécurité et l’ordre qui y régnait, devient, à la suite de l’ouverture des frontières aux migrants par la chancelière démocrate-chrétienne Angela Merkel au cours de l’été 2015, un enfer au sein duquel les viols, agressions sexuelles et attaques au couteau se multiplient, souvent durant la journée et en pleine rue.

Le samedi 9 juin 2018, à Plauen en Saxe, deux hommes à la peau sombre et parlant une langue étrangère non identifiée ont abordé et agressé sexuellement une femme de 25 ans. La victime a pu s’échapper et est légèrement blessée.

Le dimanche 10 juin, à 4 h 40 du matin, à Heidelberg au Bade-Wurtemberg, une dame de 36 ans, qui revenait d’une discothèque accompagnée d’un individu qu’elle y avait rencontré, a été violée par celui-ci en pleine rue après avoir fumé une cigarette avec lui. L’auteur des faits a des cheveux noirs et la peau sombre.

Le mercredi 13 juin, dans le quartier d’Ottensen à Hambourg, une adolescente de 16 ans a été agressée par derrière et tirée sur le sol. Elle a crié et l’assaillant a pris la fuite après avoir tenté de la violer. La police recherche l’auteur des faits. Il est de type méditerranéen, âgé de 15 à 17 ans, a des cheveux sombres et une stature mince.

Ce jeudi 14 juin, un demandeur d’asile d’Afrique de l’Est a frappé massivement et violé, à Ottrau en Hesse, une femme de 39 ans qui l’avait pris en autostop. L’auteur des faits a été arrêté quelques heures plus tard, après des recherches organisées par les forces de l’ordre.

Au cours de la nuit du 14 au 15 juin, à Fribourg-en-Brisgau au Bade-Wurtemberg, une dame a été suivie par un inconnu qui l’a abordée, puis poursuivie et finalement attrapée et a tenté de l’agresser sexuellement. La victime s’est défendue et échappée. L’assaillant parle un allemand saccadé, a les cheveux sombres et un physique de type arabe.

Ce samedi 16 juin, à Hanovre en Basse-Saxe, une dame de 37 ans a été poignardée en rue par le Turc Bulent Içel. La victime a été transportée à l’hôpital, où elle est décédée.

Pendant ce temps, la Justice s’occupe de divers auteurs de faits graves. À Berlin, Mohammad S., 17 ans, et Wael L., 27 ans, ont été condamnés pour deux affaires de viol. Mohammad S. avait rencontré une fille de 14 ans sur Facebook et avait eu avec elle une relation sexuelle consentie. Il avait alors pris des photos, réalisé des vidéos et fait chanter la victime en la menaçant de publier ces éléments sur Internet. Cette dernière avait alors été contrainte d’avoir des relations sexuelles avec des amis de Mohammad S.

Un an plus tard, Mohammad S. avait saoulé une fille de 16 ans dans un appartement du quartier de Neukölln puis violée pendant que Wael L. filmait à l’aide de son portable. La victime, enfermée dans l’appartement, avait pu attirer l’attention d’un voisin qui avait appelé la police et être ainsi libérée.

Notons également, en Saxe, le procès, à Dresde, d’un demandeur d’asile pakistanais qui avait violé une handicapée mentale, et à Zwickau celui d’un Libyen qui escaladait, durant la nuit, les balcons afin de pénétrer dans les appartements par les fenêtres ou portes ouvertes et d’attaquer des femmes avant d’éjaculer sur elles. L’auteur était déjà connu des services de police pour avoir éjaculé sur des pare-brise et des portes de balcon.