culture et histoire - Page 1039

-

Michel Deseille sur les mythes nordiques et l'hyperborée - Meta TV 1/3

-

Zoom - Philippe Randa : Weidmann, le dernier guillotiné en place publique

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, divers, entretiens et videos 0 commentaire -

Marion Marechal Le Pen : "Je défends la conservation de ce qui est beau et juste dans notre histoire"

Marion Maréchal-Le Pen s'est confiée à Valeurs actuelles après son annonce de retrait de la vie politique.

Elle confirme que sa ligne politique est bien celle de la droite dite "hors-les-murs" : Conservatisme et populisme

"je défends la conservation de ce qui est beau et juste dans notre histoire, je souhaite conserver les leçons de nos expériences passées ainsi qu’une certaine vision de l’homme, de sa dignité, du refus de sa marchandisation, d’ailleurs partagée par une majorité de Français."

Elle se revendique d'ailleurs de la "Droite Buissonnière" :

"Lorsqu’on me demande à quelle droite j’appartiens, je réponds, en reprenant la classification de René Rémond, que je suis à la confluence de la droite légitimiste et de la droite bonapartiste. Mais, pour prendre une catégorie plus récente, j’appartiens à la “droite Buisson”. J’ai été très marquée, récemment, par son livre la Cause du peuple, dans lequel j’ai vu, exposés de manière claire, les fondements de cette droite nationale, identitaire, sociale, qui est la mienne."

http://lesalonbeige.blogs.com/my_weblog/web.html

-

JEUDI, 18 MAI, INVITÉ DE SYNTHÈSE SUR RADIO LIBERTÉS : JEAN-PAUL BRUNET, ÉCRIVAIN ET UNIVERSITAIRE

Ecoutez Radio libertés cliquez ici

Jean-Paul Brunet :Angliciste de formation, Jean-Paul Brunet est détenteur d’un doctorat en études nord-américaines de l’Université de Paris-Sorbonne (Paris IV). Professeur d’université, il a enseigné des cours de traduction sur divers campus aux États-Unis, en France, et au Canada.Également officier de marine de réserve (branche Interprétariat-Transmissions), il a d’abord servi à bord du Surcouf D-621, escorteur d’escadre, en qualité d’interprète-chiffreur, tout en effectuant plusieurs missions de liaison auprès d’unités de la Sixième Flotte américaine basée en Méditerranée.Une fois débarqué, il devait être affecté dans la section des Amériques, au Secrétariat général de la Défense nationale, dépendant du Premier ministre. C’est là qu’en qualité d’enseigne de vaisseau linguiste habilité « cosmic », il fut plongé au coeur de la crise des missiles soviétiques implantés à Cuba en octobre 1962.Il est l’auteur de plusieurs ouvrages bilingues spécialisés qui font autorité des deux côtés de l’Atlantique : Dictionnaire de la police et de la pègre (Paris, La Maison du Dictionnaire, 1990), Dictionnaire du Renseignement et de l’Espionnage (Paris, La Maison du Dictionnaire, 2000) et Dictionnaire des Armes Légères et de Balistique (Paris, La Maison du Dictionnaire, 2009). Enfin, il a collaboré à l’élaboration de deux ouvrages collectifs publiés en Espagne sur le renseignement et la sécurité : Diccionario LID Diplomacia y relaciones internacionales (Madrid, LID, 2005) et Diccionario LID Inteligencia y seguridad (Madrid: LID, 2013).Il a également publié Alan Ladd, héros fragile, préfacé par Jean Tulard, membre de l’Institut, aux Éditions Dualpha en 2009. -

Cortège 2017 de l'Action Française en hommage à Jeanne d'Arc.

-

L’assassinat d’Henri IV par Ravaillac (1610) | 2000 ans d’histoire | France Inter

-

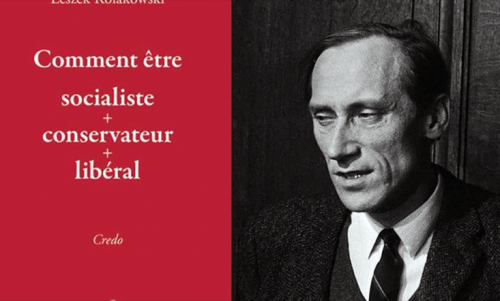

« Avancez vers l'arrière s'il vous plaît ! » : de l'urgence de lire Kolakowski

C'est un très bel article qu'écrit ici Eugénie Bastié [Figarovox, 10.05] ; de profondes réflexions qu'elle livre et qui nous rappellent, d'ailleurs, ce que, sur les mêmes sujets, nous avons lu ou entendu venant de Jean-François Mattéi, autre grand philosophe qui ne dédaignait pas l'étude de ses confrères philosophes est-européens, que nous l'avons souvent entendu citer, puisqu'il nous fit la faveur de son amitié. Les grandes oppositions qu'Eugénie Bastié évoque ici - et qu'elle tente de résoudre à l'instar de Lesdek Kolakowski - prennent, nous semble-t-il, un intérêt particulier pour nous autres Français qui sortons d'un temps de débats électoraux qui auraient dû en traiter et l'ont fait fort médiocrement. On sait queLafautearousseau suit avec attention les publications d'Eugénie Bastié, jeune journalite et auteur d'une notable qualité. LFAR

LECTURE : Divers articles de l'écrivain polonais sont publiés sous le titre « Comment être socialiste + conservateur + libéral ». Une synthèse stimulante à l'heure où les traditions politiques inassumées sont devenues des invectives.

« Libéral ! » « conservateur ! » «socialiste ! » : dans cette campagne où l'insignifiance l'a disputé au tout communicationnel, les traditions de pensée politique sont devenues des invectives, qu'on se jette à la figure, ou dont on se distancie avec un dégoût manifeste. Se plonger dans Comment être socialiste + conservateur + libéral (Belles Lettres) , un recueil d'articles de Lesdek Kolakowski publiés dans la revue Commentaire entre 1978 et 2008 permet de se distancier des apostrophes. Méfiez-vous du titre : il ne s'agit pas d'un best-of des meilleures mesures de gauche et de droite, d'une synthèse programmatique pour le Modem, mais d'une formidable méditation sur l'identité européenne et la démocratie.

Lesdek Kolakowski, né en 1927, fut dans sa jeunesse un marxiste orthodoxe. Il devint ensuite « révisionniste », puis rompit définitivement avec le marxisme, avant de quitter la Pologne en 1968. Horrifié par ses dérives liberticides, il puisa dans le christianisme les fondements d'une résistance à l'utopie communiste. Plus particulièrement dans l'idée de « péché originel » qui postule la finitude humaine et l'impossibilité d'un salut de ce monde. Il trouva dans la sagesse chrétienne les limites indispensables à l'éternelle tentation prométhéenne. Il ne s'est jamais converti, même s'il a été proche de Jean-Paul II. Son christianisme est avant tout intellectuel. « Le christianisme fait partie de notre héritage spirituel commun, au point qu'être absolument non chrétien signifierait être exclu de cette culture. » écrit- il en 1974. Dans son célèbre article « Les illusions de l'universalisme culturel », il explique les liens qui unissent christianisme, universalisme et identité européenne, avec une maestria toute ratzingerienne : « C'est la tradition de l'enseignement chrétien de nous protéger contre les dangers qui nous menacent : la confiance folle en notre perfectibilité infinie et le suicide. Dans ses courants majeurs, le christianisme s'est toujours opposé à l'esprit millénariste qui surgissait à ses marges et dont l'explosion spectaculaire a eu lieu lorsqu'il a pris la forme antichrétienne.» Le communisme est l'hérésie d'un christianisme qui s'impatiente. Mais un universalisme généreux qui se paye de mots, l'est tout autant.

La civilisation européenne est supérieure parce qu'elle doute

Dès lors, pour Kolakowski, la force de l'Europe, c'est qu'elle est la seule civilisation qui assume sa propre critique. Son universalisme est inquiet, son identité est inachevée, sa destinée est de douter.

« Nous n'avons pas le choix entre la perfection totale et l'autodestruction totale : notre destin temporel, c'est le souci sans fin, l'inachèvement sans fin. C'est dans le doute qu'elle entretient sur elle-même que la culture européenne peut trouver son équilibre spirituel et la justification de sa prétention à l'universalité ».

Cela n'incombe pas de tomber dans le relativisme, bien au contraire : le doute est pour Kolakowski la marque certaine d'une supériorité qu'il faut assumer. Affirmer l'égalité des cultures, des valeurs et des civilisations, c'est trahir l'esprit européen. « L'universalisme culturel se nie s'il est généreux au point de méconnaître la différence entre l'universalisme et l'exclusivisme, entre la tolérance et l'intolérance, en soi-même et la barbarie ; il se nie, si pour ne pas tomber dans la tentation de la barbarie, il donne aux autres le droit d'être barbares ».

La synthèse que propose Kolakowski n'est pas molle mais exigeante. Au conservateur, Kolakowski emprunte son refus de l'utopie (« il n'y a pas en histoire, de happy end »), et l'idée qu'il y a une permanence de la nature humaine. Au libéral, il prend son souci de l'initiative individuelle et l'attachement à favoriser la création. Au socialiste enfin, son refus d'une société dirigée uniquement par la recherche du profit, et l'idée selon laquelle l'économie doit être soumise à « d'importants contrôles sociaux ». On pourrait y voir une célébration un peu surannée de la social-démocratie. Kolakowski lui-même est conscient du manque d'attrait des doctrines trop raisonnables : « L'ennui, avec la social-démocratie, c'est qu'elle ne contient aucun des excitants produits idéologiques que les mouvements totalitaires - communistes, fascistes ou gauchistes- offrent à une jeunesse affamée de rêve. »

Le politique est impuissant à faire le bonheur de l'homme

Plutôt qu'un appel à la modération, nous préférons retirer de ces pages un éloge de la complexité, qui nous invite à nous délivrer des simplismes et des manichéismes offensants pour l'intelligence. La vraie leçon de Kolakowski, celle qu'il tire de la théodicée chrétienne (qui fait du mal la condition de l'existence d'un Dieu d'amour) et de l'expérience communiste (qui fait du Bien la justification des moyens les plus infâmes), c'est que le politique est impuissant à faire le bonheur de l'homme. « Avancez vers l'arrière s'il vous plaît ! Telle est la traduction approximative de l'injonction que j'entendis un jour dans un tramway de Varsovie. Je propose d'en faire le mot d'ordre d'une Internationale qui n'existera jamais. » Il ajoute : « Elle n'existera jamais parce qu'elle ne peut promettre aux gens qu'ils seront heureux ».

Des mots qui résonnent avec ceux de Régis Debray, auteur d'un roboratif essai sur l'américanisation de l'Europe : « Il n'y a pas de bonheur en politique. Mais Macron vient d'un monde où la poursuite du bonheur doit figurer dans la Constitution. ». L'Amérique contre Kolakowski. Le parti du « cool » contre celui de l'inquiétude.

Comment être socialiste + conservateur + libéral - Credo, Leszek Kolakowski, Les Belles Lettres, 192p, 13.90 €

Journaliste - Sa biographie -

Samedi 20 mai, Grenoble, réunion d'Alexandre Gabriac avec Alain Escada

Candidature d'Alexandre Gabriac cliquez ici

-

Passé Présent n°150 - Les USA dans la grande guerre

-

La petite histoire : Colbert, le véritable artisan du Grand Siècle