Comme Marine Le Pen, l'homme fort de la Maison-Blanche cite régulièrement ce livre publié en 1973 qui raconte l'invasion de la France par une multitude de migrants. Cette dystopie est devenue culte au sein d'une partie de l'extrême droite. Washington, tout début des années 1980. Le flamboyant patron du contre-espionnage français, le comte Alexandre de Marenches, rencontre son ami Ronald Reagan à la Maison-Blanche. Les deux hommes évoquent la guerre en Afghanistan. A la fin de la conversation, le comte tend au président des Etats-Unis un roman français (traduit en anglais) : "Vous devriez lire cela..." Quelques semaines plus tard, Reagan croise à nouveau Marenches et lui confie : "J'ai lu le livre que vous m'aviez donné. Il m'a terriblement impressionné..."

"Il faut appeler Le Camp des Saints par son nom : un livre raciste." Voilà ce qu'écrivait Daniel Schneidermann, début mars, dans Libération. Malgré un souffle incontestable (et pas mal de longueurs), le roman de Jean Raspail joue avec un sujet explosif : un million de migrants issus du continent indien viennent s'échouer en bateau sur la Côte d'Azur. Effrayés par cette "racaille", les Français "blancs" fuient, laissant le champ libre à cette masse "puante", qui se livrait déjà à un "gigantesque enculage en couronne" [sic] sur les bateaux et profite de nos hôpitaux, écoles et supermarchés, non sans violer quelques "Blanches" au passage. Elites politiques, religieuses et médiatiques (dont un journaliste inspiré de Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, nommé Ben Souad, "d'origine nord-africaine" et à la "peau bistrée") ont démissionné. Seul un dernier carré de "Blancs" résiste. Et qu'ont-ils de plus pressé à faire avant de mourir ? Abolir la législation de 1972 sur la discrimination raciale... Par son lexique, sa brutalité et ses provocations, Le Camp des Saints est incontestablement un ouvrage d'extrême droite.

"Il faut appeler Le Camp des Saints par son nom : un livre raciste." Voilà ce qu'écrivait Daniel Schneidermann, début mars, dans Libération. Malgré un souffle incontestable (et pas mal de longueurs), le roman de Jean Raspail joue avec un sujet explosif : un million de migrants issus du continent indien viennent s'échouer en bateau sur la Côte d'Azur. Effrayés par cette "racaille", les Français "blancs" fuient, laissant le champ libre à cette masse "puante", qui se livrait déjà à un "gigantesque enculage en couronne" [sic] sur les bateaux et profite de nos hôpitaux, écoles et supermarchés, non sans violer quelques "Blanches" au passage. Elites politiques, religieuses et médiatiques (dont un journaliste inspiré de Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, nommé Ben Souad, "d'origine nord-africaine" et à la "peau bistrée") ont démissionné. Seul un dernier carré de "Blancs" résiste. Et qu'ont-ils de plus pressé à faire avant de mourir ? Abolir la législation de 1972 sur la discrimination raciale... Par son lexique, sa brutalité et ses provocations, Le Camp des Saints est incontestablement un ouvrage d'extrême droite.

Bigre, quel est donc ce roman français capable d'"impressionner" le héraut du "monde libre" ? Il s'appelle Le Camp des Saints. Signé Jean Raspail, il est sorti en 1973. Et, depuis, cette épopée, qui raconte le débarquement apocalyptique d'un million d'immigrants entre Nice et Saint-Tropez, est devenue une sorte de livre culte. Mieux, depuis quelques semaines, ce roman sulfureux prend des allures de phénomène : sa huitième (!) édition, parue début février 2011, s'est déjà écoulée à 20 000 exemplaires, portée, notamment, par une longue apparition dans l'émission de Frédéric Taddeï, Ce soir ou jamais. Il est vrai que les circonstances ont fourni des attachés de presse un peu particuliers à ce Camp des Saints : les milliers de pauvres Tunisiens accostant à Lampedusa sur leurs barques de fortune...

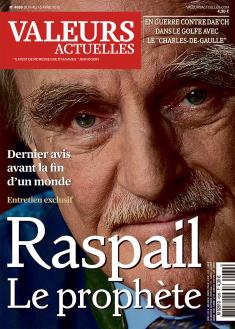

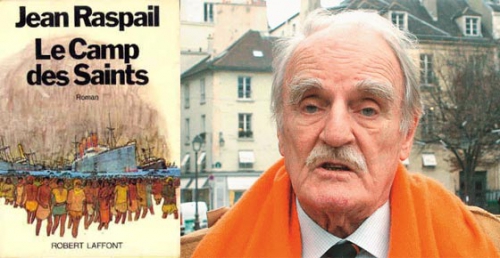

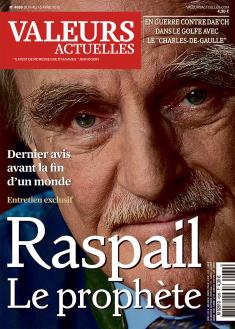

Bien calé dans un fauteuil en bois aux fausses allures de trône derrière le bureau de son appartement du XVIIe arrondissement, fume-cigarette à la main, Jean Raspail, 85 ans et une silhouette de jeune homme, savoure. "Je prends ma revanche, les événements confirment ce que j'avais imaginé", dit ce royaliste, qui se défend d'être "à l'extrême droite". "Ultraréactionnaire", consent l'ancien explorateur à la moustache de major des Indes, entre sa vieille mappemonde, ses maquettes de bateau et l'étrange trophée en forme de lampe du prix Gutenberg, remis, en 1987, par une Anne Sinclair un peu réticente... Lui qui, dans l'immédiat après-guerre, a connu Ushuaia du temps où cette ville n'était qu'un vague fortin et qui a planté sa tente au milieu des ruines du Machu Picchu s'est toujours passionné pour le destin des peuples menacés.

Le Camp des Saints raconte-t-il autre chose ? "Ce livre a jailli en moi, sans plan préconçu, alors que l'on m'avait prêté une villa plongeant sur la Méditerranée", se souvient Raspail. Nous sommes en 1972 - le Front national n'a aucune audience, et le débat sur l'immigration n'existe pas. L'éditeur Robert Laffont s'emballe pour le livre. Il en imprime 20.000 exemplaires d'entrée et écrit une lettre spéciale aux 350 libraires les plus importants de France. Il fait tout pour obtenir un "papier" dans Le Monde des livres. En vain. Mais une certaine droite intellectuelle, plutôt "dure" - Jean Cau, Louis Pauwels, Michel Déon... -, lance le roman, qui se vend à 15 000 exemplaires à sa sortie. Score honnête. On aurait pu en rester là. Mais, en 1975, petit frémissement. Le livre redémarre. Les images des boat people vietnamiens ? Le débat sur le regroupement familial lancé par Valéry Giscard d'Estaing ? "Le Camp des Saints est un livre qui a eu de la chance, analyse son auteur. Un bloc de lecteurs a lancé un formidable bouche-à-oreille. La comédienne Madeleine Robinson m'a dit l'avoir offert au moins cent fois !" On en arrive vite à 40 000 exemplaires vendus.

Le grand éditeur américain Charles Scribner le fait traduire en 1975. Succès. C'est ainsi, on l'a vu, qu'il atterrira entre les mains de Ronald Reagan. Un autre lecteur américain, et non des moindres, restera lui aussi marqué par ce roman : Samuel Huntington. Dans son célébrissime Choc des civilisations (Odile Jacob), le professeur de sciences politiques évoque le "roman incandescent" de Jean Raspail. Ces deux grands pessimistes se croiseront d'ailleurs à Paris, en 2004.

En France aussi, le livre poursuit son petit rythme de croisière - autour de 5 000 exemplaires par an. A telle enseigne, fait rarissime, qu'après être sorti deux fois en édition de poche (en 1981 et 1989), ce "long-seller" est ensuite réédité en grand format ! "Je suis un écrivain professionnel, justifie Raspail. Or, le poche ne rapporte rien. En grand format, je gagne un peu plus..." La dernière édition datait de 2002. Un an auparavant, le 20 février 2001, un bateau rempli de Kurdes était venu s'échouer très exactement à 50 mètres de la villa où fut écrit Le Camp des Saints. On s'attribuerait des dons de prophétie pour moins que ça... "Il y a un an, j'ai pensé que nous étions à un tournant de l'Histoire, dans la mesure où la population active et urbaine de la France pourrait être majoritairement extra-européenne en 2050, croit savoir Raspail. J'ai donc suggéré à Nicole Lattès, directrice générale de Laffont, de le rééditer avec une nouvelle préface." Mais, lorsque les services juridiques de la maison d'édition découvrent ce texte, intitulé "Big Other", leurs cheveux se dressent sur leur tête : "Impubliable, nous risquons des poursuites pour incitation à la haine raciale !" Raspail, lui, refuse de changer la moindre syllabe. Et appelle à la rescousse un ami avocat, Jacques Trémollet de Villers, pas exactement un gauchiste lui non plus - il a notamment défendu le milicien Paul Touvier. Mais bon plaideur : lors d'une "réunion de crise", longue de deux heures, aux éditions Robert Laffont, il parvient à retourner l'assemblée. On publiera, donc. Mais assorti d'un avant-propos du PDG de la maison, Leonello Brandolini, qui justifie la décision tout en prenant prudemment ses distances avec le fond du livre...

Chose assez étrange, en effet, Le Camp des Saints a échappé jusqu'ici à toute poursuite judiciaire. L'adjonction de cette préface musclée pourrait agir comme un chiffon rouge. D'autant que Raspail, dans sa haine des lois "mémorielles" (Pleven, Gayssot...) n'a pu résister, à 85 ans, à une ultime provocation : indiquer lui-même, en annexe à la fin du roman, les passages susceptibles d'être poursuivis. Il en a compté 87...

"Si je suis attaqué, j'ai déjà préparé mon parachute", sourit l'octogénaire, en pointant le doigt sur un gros classeur noir qui ne quitte jamais son bureau. A l'intérieur, toutes les lettres de responsables politiques reçues depuis la sortie du Camp des Saints, en 1973. De Malraux à Sarkozy. Personne ne sait ce qu'elles contiennent. Le romancier se dit prêt à les produire dans le huis clos d'un tribunal. "Et on aura des surprises !" promet-il, gourmand, en une menace à peine voilée. Si certaines ne sont que de polis accusés de réception - Sarkozy, Chirac, Fillon... -, d'autres témoigneraient d'une lecture attentive (n'excluant pas pour autant la critique). Et de citer François Mitterrand, Robert Badinter ou Jean-Pierre Chevènement... Le livre peut choquer, en effet. Il est, d'ailleurs, un lecteur qui a "sursauté" en relisant Le Camp des Saints, en 2011. C'est Jean Raspail lui-même. Verdict du Tonton flingueur royaliste : "Je n'en renie pas une ligne. Mais, il faut avouer, c'est du brutal !"

C'est le Huffington Post qui a mis en exergue cette information: Steve Bannon, le conseiller de l'ombre de Trump, devenu l'homme fort de la Maison-Blanche, cite régulièrement Le Camp des Saints, un roman de l'écrivain français Jean Raspail. «L'Europe centrale et de l'Est a quasiment subi une invasion du type Camp des Saints» dit-il par exemple en octobre 2015, en pleine crise migratoire, sur son site Breitbart News. Puis, en janvier 2016, «le problème de l'Europe, c'est l'immigration. C'est aujourd'hui un problème mondial, un ‘Camp des Saints' généralisé». Ou encore, en avril: «Quand on a commencé à en parler il y a environ un an, on a appelé ça ‘Le Camp des Saints'. Nous sommes en plein dedans, vous ne trouvez pas?»

Connu pour ses positions nationalistes tranchées, et réputé être l'architecte du décret anti-immigration de Donald Trump, Steve Bannon est souvent décrit comme le «Raspoutine» du président américain, le nourrissant idéologiquement grâce à ses lectures variées. Un conseiller le décrivait sur le site Politico comme «la personne la plus cultivée de Washington».

l'architecte du décret anti-immigration de Donald Trump, Steve Bannon est souvent décrit comme le «Raspoutine» du président américain, le nourrissant idéologiquement grâce à ses lectures variées. Un conseiller le décrivait sur le site Politico comme «la personne la plus cultivée de Washington».

La citation de Raspail n'a rien d'anodine. Son roman est devenu culte dans les milieux d'extrême droite identitaire et autres tenants du «Grand remplacement» depuis sa sortie en 1973. Marine Le Pen elle-même recommande sa lecture. «Aujourd'hui, c'est une submersion migratoire. J'invite les Français à lire ou relire Le Camp des Saints.» , disait-elle sur RMC en septembre 2015.

Le roman raconte l'invasion de la France par une multitude de migrants venus d'Inde, fuyant la misère. Ils sont un million à débarquer sur les côtes du sud de la France, à bord d'une armada de fortune. Jean Raspail résume ainsi les enjeux de l'intrigue: «Ils sont l'Autre, c'est-à-dire multitude, l'avant-garde de la multitude. Et maintenant qu'ils sont là, va-t-on les recevoir chez nous, en France, «terre d'asile et d'accueil», au risque d'encourager le départ d'autres flottes de malheureux qui, là-bas, se préparent? C'est l'Occident, en son entier, qui se découvre menacé. Alors que faire? Les renvoyer chez eux, mais comment? Les enfermer dans des camps, derrière des barbelés? Pas très joli, et ensuite? User de la force contre la faiblesse? Envoyer contre eux nos marins, nos soldats? Tirer? Tirer dans le tas? Qui obéirait à de tels ordres? À tous les niveaux, conscience universelle, gouvernements, équilibre des civilisations, et surtout chacun en soi-même, on se pose ces questions, mais trop tard...» À la fin du roman, le pays est envahi, et il ne reste qu'une poignée d'irréductibles dans le sud qui tirent sur tout ce qui bouge. Le gouvernement prend finalement la décision de supprimer la loi du 9 juin 1973 qui interdit la discrimination. En arrière-plan de cette fresque cauchemardesque, des élites politiques médiatiques et religieuses qui, elles, plaident pour l'accueil des migrants. On trouve même un pape latino-américain progressiste… Il n'en faut pas plus pour que certains voient dans ce brûlot une dimension prophétique, comme le journaliste André Bercoff qui écrivait en septembre 2015 dans Le Figaro que «Le Camp des Saints [était] devenu chronique d'actualité».

Les médias américains parlent d'un «obscur roman», «étonnamment raciste». Pourtant, Le Camp des Saints a eu son petit succès, et Jean Raspail est un écrivain reconnu, qui a gagné le Grand prix du roman de l'Académie française en 1981 pour son roman Moi, Antoine de Tounens, roi de Patagonie. À sa sortie en 1973, Le Camp des Saints reçut un accueil mitigé dans la presse et les ventes furent moyennes: environ 15.000 exemplaires. Mais deux ans plus tard, il est publié aux États-Unis par la prestigieuse maison d'éditions Scribner. Le magazine Kirkus Reviews le compare alors à Mein Kampf. Mais, selon Jean Raspail, le président américain Ronald Reagan et le théoricien du choc des civilisations Samuel Huntington l'ont lu et apprécié. Jeffrey Hart, professeur à Priceton, écrit dans National Review : «Raspail n'écrit pas à propos de race, mais de civilisation».

Sa réédition en 2011 par Robert Laffont avait fait polémique. Le roman avait été qualifié d' «odieusement raciste» par Daniel Schneiderman dans Libération, et d' «authentique morceau de névrose raciale» par Aude Lancelin dans le Nouvel Obs. «Aujourd'hui, Le Camp des Saints pourrait être poursuivi en justice pour 87 motifs», convenait alors Jean Raspail dans une interview au Figaro. L'auteur se défend pourtant d'être raciste. Il affirme que le sujet du roman est d'abord celui de la mauvaise conscience occidentale face à l'autre. «Le Camp des Saints est une parabole où se condense le choc de toute conscience de Français de souche face à l'installation de la diversité», expliquait alors Raspail.

Bob Woodward

http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2017/03/13/le-camp-des-saints-source-d-inspiration-pour-trump.html

"Il faut appeler Le Camp des Saints par son nom : un livre raciste." Voilà ce qu'écrivait Daniel Schneidermann, début mars, dans Libération. Malgré un souffle incontestable (et pas mal de longueurs), le roman de Jean Raspail joue avec un sujet explosif : un million de migrants issus du continent indien viennent s'échouer en bateau sur la Côte d'Azur. Effrayés par cette "racaille", les Français "blancs" fuient, laissant le champ libre à cette masse "puante", qui se livrait déjà à un "gigantesque enculage en couronne" [sic] sur les bateaux et profite de nos hôpitaux, écoles et supermarchés, non sans violer quelques "Blanches" au passage. Elites politiques, religieuses et médiatiques (dont un journaliste inspiré de Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, nommé Ben Souad, "d'origine nord-africaine" et à la "peau bistrée") ont démissionné. Seul un dernier carré de "Blancs" résiste. Et qu'ont-ils de plus pressé à faire avant de mourir ? Abolir la législation de 1972 sur la discrimination raciale... Par son lexique, sa brutalité et ses provocations, Le Camp des Saints est incontestablement un ouvrage d'extrême droite.

"Il faut appeler Le Camp des Saints par son nom : un livre raciste." Voilà ce qu'écrivait Daniel Schneidermann, début mars, dans Libération. Malgré un souffle incontestable (et pas mal de longueurs), le roman de Jean Raspail joue avec un sujet explosif : un million de migrants issus du continent indien viennent s'échouer en bateau sur la Côte d'Azur. Effrayés par cette "racaille", les Français "blancs" fuient, laissant le champ libre à cette masse "puante", qui se livrait déjà à un "gigantesque enculage en couronne" [sic] sur les bateaux et profite de nos hôpitaux, écoles et supermarchés, non sans violer quelques "Blanches" au passage. Elites politiques, religieuses et médiatiques (dont un journaliste inspiré de Jean Daniel, fondateur du Nouvel Observateur, nommé Ben Souad, "d'origine nord-africaine" et à la "peau bistrée") ont démissionné. Seul un dernier carré de "Blancs" résiste. Et qu'ont-ils de plus pressé à faire avant de mourir ? Abolir la législation de 1972 sur la discrimination raciale... Par son lexique, sa brutalité et ses provocations, Le Camp des Saints est incontestablement un ouvrage d'extrême droite. l'architecte du décret anti-immigration de Donald Trump, Steve Bannon est souvent décrit comme le «Raspoutine» du président américain, le nourrissant idéologiquement grâce à ses lectures variées. Un conseiller le décrivait sur le site Politico comme «la personne la plus cultivée de Washington».

l'architecte du décret anti-immigration de Donald Trump, Steve Bannon est souvent décrit comme le «Raspoutine» du président américain, le nourrissant idéologiquement grâce à ses lectures variées. Un conseiller le décrivait sur le site Politico comme «la personne la plus cultivée de Washington».