culture et histoire - Page 1102

-

(1.11) Sur nos traces - Le guerrier franc

-

Reynald Secher censuré

Reynald Secher et sa maison d'Édition ont été censurés et exclus du festival de la BD "BD Boum" de Blois sous prétexte que leur ligne éditoriale ne répond pas à l'éthique et aux valeurs du festival. Scandale quand on sait que les Éditions Reynald Secher ont pour seul objectif la transmission de l'Histoire via le support pédagogique qu'est la bande dessinée, au travers de laquelle il met en avant la chronologie, la cartographie, les évènements et les grands hommes.

-

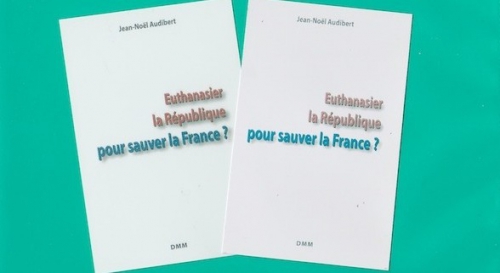

« Euthanasier la République pour sauver la France ? » de Jean-Noël Audibert

« Ce livre n’est pas un pamphlet, ni un énième ouvrage de déclinologue. Son ambition ? Montrer qu’il existe encore une porte de sortie avant l’effondrement apocalyptique d’un système à bout de souffle. »

Ainsi débute la quatrième de couverture de l’ouvrage de Jean-Noël Audibert, dont le titre à lui seul a un caractère suffisamment intrigant pour accrocher le lecteur.

Ainsi débute la quatrième de couverture de l’ouvrage de Jean-Noël Audibert, dont le titre à lui seul a un caractère suffisamment intrigant pour accrocher le lecteur.Ayant le privilège de compter l’auteur parmi mes relations amicales, je savais pouvoir trouver dans ses réflexions un large dénominateur commun avec mes propres idées, et mes attentes ont été largement comblées.

La démarche de Jean-Noël Audibert force le respect : c’est un homme cultivé, doté d’une vaste expérience professionnelle et en qualité de militant et d’élu local. Il va à l’encontre de la pensée dominante, mais n’a pas ses entrées dans les cénacles médiatiques où l’on a des chances d’accéder au statut de « repoussoir officiel », à l’instar des Finkielkraut, Rioufol ou bien sûr Zemmour.

C’est donc fort de ses convictions et de sa ténacité que l’auteur a décidé de mettre ses idées sur le papier et de trouver un éditeur pour les diffuser. Rien que pour cela, il mérite d’être soutenu, car son attitude s’inscrit pleinement dans la posture de résistance et de dissidence que prônent Polémia et tous les vecteurs de la réinfosphère.

J’ai bien conscience que mon plaidoyer pourrait passer pour un « Prière d’insérer », par souci de favoritisme à l’égard d’un auteur avec qui j’entretiens une connivence idéologique. Pour lever toute ambiguïté, l’honnêteté m’oblige à dire que, si j’ai adhéré pour l’essentiel à Euthanasier la République…, j’ai été plus en retrait par rapport à certaines analyses. Mais, en définitive, la balance penche très nettement en faveur des louanges et non des critiques.

Le diagnostic de l’auteur sur l’essoufflement du Système et son accélération dans les dix dernières années est relaté avec un remarquable esprit de synthèse tout en étant richement documenté. On retrouvera tout ce qu’il faut tenir en mémoire pour comprendre les enjeux de l’avenir de notre pays. Sont ainsi décortiqués, entre autres, le rôle de la « superclasse mondiale » ; l’inversion des valeurs au nom de l’idéologie des droits de l’homme et des prétendues « valeurs de la République » ; la démocratie confisquée ; l’annihilation de la liberté d’expression ; les réformes « sociétales » imposées contre la majorité du peuple ; le gouvernement des juges et l’inféodation de l’opinion à la bien-pensance de la classe politico-médiatique ; la dévalorisation du patriotisme au profit des instances supranationales et la soumission à l’hégémonie américaine.

Secteur par secteur (famille, éducation, nation, justice, sécurité, immigration, etc.), le travail de sape des « déconstructeurs » est dénoncé. Mais l’ouvrage de Jean-Noël Audibert refuse toute approche complotiste : l’enchaînement des faits, des réformes, des mesures, des politiques publiques suffit à lui donner raison.

Parmi tous les sujets abordés, deux chapitres particulièrement denses sont consacrés :

- à l’analyse du cosmopolitisme (chap. II). L’auteur y constate, comme avant lui Pierre Milloz dans un autre excellent ouvrage : le cosmopolitisme, voilà l’ennemi !

- à la Ve République et à l’islam (chap. IV). Sur ce sujet également, la conclusion est, le lecteur s’en doutera, que contrairement à ce qu’on ne cesse de nous marteler, l’islam est incompatible avec la République – la vraie !

Après le constat, les préconisations. C’est là un exercice délicat, auquel bien des auteurs se sont confrontés, avec plus ou moins de bonheur. Les politiciens petits ou grands se croient obligés d’essayer de convaincre les électeurs qu’ils ont trouvé la pierre philosophale qui leur permettra, une fois au pouvoir, de transformer le plomb transmis par ceux qui les ont précédés en or du fait même de leur nouvelle « gouvernance ». Mais leurs pensums sont rarement crédibles et il y a belle lurette que les é(lecteurs) ne croient plus aux programmes. De même, sont rarement édifiants les livres – livres de comptes ? – qui prétendent redéployer les ressources et les dépenses budgétaires d’un coup de baguette magique, par le miracle du «y a qu’à / faut qu’on ».

Les auteurs qui se bornent à fixer des orientations programmatiques fondées sur ce qui est à leurs yeux le « politiquement souhaitable » sont généralement plus à l’aise, surtout quand le terme « politiquement » revêt sa dimension noble, celle du politique, opposé à celle de la politique politicienne. C’est bien dans cette optique que se situe Jean-Noël Audibert : ses axes de réformes pour sauver la France sont des marqueurs idéologiques à l’usage de gouvernants d’un autre type. Il se situe ainsi dans la filiation d’un François Billot de Lochner (Echapper à la mort de la France, 2015) ou, dans le genre de la « fiction politique », de Bruno Mégret (Le Temps du phénix, 2016). Sa proposition d’amorce d’une nouvelle Constitution paraîtra à certains un peu caricaturale, mais, là aussi, il faut en extraire l’idée sous-jacente d’un nécessaire retour aux fondamentaux, perdus de vue depuis des décennies.

A cet égard, c’est sur la question de l’explication et de l’historicité du déclin de la France que, pour ma part, j’ai ressenti une sorte « d’état de manque » par rapport à l’analyse de J. N. Audibert. Sa réflexion repose sur l’idée que, depuis la Révolution française, c’est la République, de la Ire à la Ve, qui portait en germe le déclin intellectuel et moral qu’a connu le pays depuis plus de deux siècles, avec des hauts et des bas, certes, mais de façon continue et culminant depuis les années 1960.

Cette thèse est nourrie par une documentation chronologique très circonstanciée, mais elle me semble affaiblie par le fait qu’elle repose en partie sur un amalgame sémantique entre la République entendue comme forme de gouvernement, et la notion de res publica qui, dans la Rome antique, a été une réaction contre les excès de pouvoir des rois étrusques.

A coup sûr, les « valeurs de la République » de M. Hollande et de M. Valls n’ont guère de rapport avec celles de la Rome antique, et ce sont bien les régimes « républicains » de la période révolutionnaire à nos jours qui ont entrepris d’utiliser ce concept pour façonner la mentalité collective. Les faits sont têtus et ne sont pas contestables.

L’auteur est un catholique assumé et une place importante est accordée dans son diagnostic, à juste raison, à la question de la place de la religion chrétienne, et à la contestation dont cette place a fait l’objet au nom de la laïcité, voire d’un athéisme revendiqué par certains penseurs ou gouvernants « républicains ». Depuis les philosophes des Lumières inspirant les révolutionnaires de la Terreur dans leur aspiration à forger un « homme nouveau », débarrassé des superstitions religieuses, jusqu’à nos gouvernants « laïcistes » actuels (les Peillon, Vallaud-Belkacem, Taubira et tous les autres formés au sein des loges maçonniques), la magistrature d’influence des réseaux antichrétiens est une évidence, bien au-delà de la période d’acmé qu’a connue la France autour de la loi de séparation de 1905.

Au demeurant, Jean-Noël Audibert ne passe pas sous silence tout ce qui a fait la grandeur des gouvernements républicains, fussent-ils francs-maçons, en matière d’éducation, de promotion des valeurs patriotiques, de liberté d’expression, sans parler de domaines plus controversés comme la colonisation ou la répression des insurrections de 1848 et de la Commune.

Mais il aurait pu insister sur le fait que les « valeurs de la République » dont on nous assourdit chaque jour un peu sont en fait des « anti-valeurs », et que cette inversion des valeurs est l’un des fondements mêmes du cosmopolitisme en marche, au-delà même de la question de la république comme forme du gouvernement de l’Etat.

L’auteur ne se fait d’ailleurs pas l’avocat d’un retour à un régime monarchique, pas plus qu’il ne demande de rendre à la France son statut de « fille aînée de l’Eglise ». Son propos est très clair : il s’agit de rétablir la démocratie, de redonner la parole au peuple, notamment par un recours plus large au référendum, ou la création d’un nouveau parti rassembleur « Demos ». Il n’y a là que des orientations avec lesquelles nous éprouvons de l’empathie. Et en définitive, cette réappropriation de la démocratie par le peuple ne serait-elle pas le moyen de revenir aux sources de la res publica ?

Précisons que le lecteur éprouvera un certain malaise en prenant connaissance du dernier chapitre, que l’on ne déflorera pas pour ménager l’effet de surprise, mais qui traduit une vision de l’avenir pour le moins pessimiste, et même apocalyptique. L’on ne sait quel message l’auteur a entendu faire passer dans ce court récit final : pense-t-il en son for intérieur que « tout est f… ! » ou veut-il nous amener à réagir ? Mais dans ce dernier cas, il serait déjà bien tard… Sans faire preuve d’un optimisme béat, une conclusion un peu plus roborative au regard du contenu du livre n’aurait pas été hors de propos.

Bernard Mazin 6/12/2016

Jean-Noël Audibert, Euthanasier la République pour sauver la France , Editions DMM Dominique Martin Morin, B.P.263, 86000 Poitiers ou contact@editionsdmm.com – octobre 2016, 257 p.

http://www.polemia.com/euthanasier-la-republique-pour-sauver-la-france-de-jean-noel-audibert/

-

L'Histoire est racontée par les vainqueurs - Les Chroniques d'Arcana #3

-

Les crèches de Noël dans les mairies sont sous le feu des juges

08/12/2016 – FRANCE (NOVOpress avec le Bulletin de réinformation de Radio Courtoisie)

Le 9 novembre dernier, le Conseil d’Etat prenait une décision sur l’installation de crèches de Noël dans les bâtiments publics : dans l’enceinte des mairies, le Conseil d’Etat estime que les crèches sont prohibées par la loi de 1905 et le principe de laïcité, sauf « Si des circonstances particulières montrent que [leur] installation présente un caractère culturel, artistique ou festif ».

Mercredi 30 novembre dernier, le tribunal administratif de Lille a fait une exacte application de cette jurisprudence

Il était saisi par un élu communiste de la ville d’Hénin Beaumont, qui reprochait au maire Steeve Briois d’avoir installé une crèche de Noël dans l’hôtel de ville, l’an dernier. Sans surprise, le tribunal administratif a estimé qu’aucune circonstance particulière ne venait justifier l’installation d’une crèche de Noël dans le hall de l’hôtel de ville.

Steeve Briois a annoncé qu’il faisait appel de ce jugement…

Ce sera probablement en vain. Reste à savoir si, à l’avenir, le maire d’Hénin Beaumont renoncera à sa crèche de Noël. Cette année, la question ne se pose pas : le maire a préféré installer la crèche sur une place publique car le plan Vigipirate restreint l’accès à l’hôtel de ville.

Cela tombe bien car le Conseil d’Etat a décidé que, sur la voie publique, une crèche de Noël est en principe autorisée

Mais Bruno Bilde, adjoint au maire d’Hénin Beaumont, entend entrer en dissidence l’an prochain, lorsque le plan Vigipirate aura pris fin. Je le cite : « Sans Vigipirate nous referons la même configuration qu’en 2015, même si ça ne plaît pas à certains gauchistes ».

D’autres maires attachés aux traditions auront sans doute à faire face aux mêmes tracas judiciaires

Le jugement du tribunal administratif de Lille en annonce sans doute d’autres, pour Béziers, Beaucaire, Hayange et autres villes attachées aux traditions. Si ces maires patriotes ne cèdent pas et maintiennent leur crèche de Noël, ils accompliront là un acte de dissidence.

-

Qu’est-ce que l’identité ? Réflexions sur un concept-clef

Les débats actuels visent surtout à définir qui est Français. Mais il faudrait aussi se demander “ce qui est français”. Où est donc la “France éternelle” dont on nous rebat les oreilles (versions Charles Martel ou Grands Principes de 1789) dans l’environnement technico-commercial qui constitue désormais notre cadre de vie ? L’identité ne renvoie pas à une nature ou à une essence immuable dont la finalité serait de se perpétuer inchangée dans l’histoire. Elle est un monde vécu qui se reproduit en se complexifiant et en s’enrichissant. L’identitaire n’est pas l’identique.

***

La question de l’identité (nationale, culturelle, etc.) joue un rôle central dans le débat sur l’immigration. D’entrée de jeu, deux remarques à ce sujet s’imposent. La première consiste à observer que, si l’on parle beaucoup de l’identité de la population d’accueil, on parle en général beaucoup moins de celle des immigrés eux-mêmes, qui semble pourtant la plus menacée, et de loin, par le fait même de l’immigration. En tant que minorité, les immigrés subissent en effet directement la pression des modes de comportement de la majorité. Vouée à l’effacement, ou au contraire exacerbée de façon provocatrice, leur identité ne survit le plus souvent que de manière négative (ou réactive) en raison de l’hostilité du milieu d’accueil, voire de la surexploitation capitaliste qui s’exerce sur des travailleurs coupés de leurs structures de défense et de protections naturelles.

Les vraies menaces de l’identité

On est d’autre part frappé de voir comment la problématique de l’identité est placée, dans certains milieux, dans la seule dépendance de l’immigration. La principale “menace”, sinon la seule, qui pèserait sur l’identité nationale française serait représentée par les immigrés. C’est faire bon marché des facteurs qui, partout dans le monde, dans les pays qui comptent une forte main-d’œuvre étrangère comme dans ceux qui n’en comportent aucune, induisent une désagrégation des identités collectives : primat de la consommation, occidentalisation des mœurs, homogénéisation médiatique, généralisation de l’axiomatique de l’intérêt, etc.

Il n’est que trop facile, dans cette aperception des choses, de retomber dans la logique du bouc émissaire. Or, ce n’est certainement pas la faute des immigrés si les Français ne sont apparemment plus capables de produire un mode de vie qui leur soit propre ni de donner au monde le spectacle d’une façon originale de penser et d’exister. Ce n’est pas non plus la faute des immigrés si le lien social se défait partout où l’individualisme libéral se répand, si la dictature du privé éteint les espaces publics qui pourraient constituer le creuset d’un renouveau d’une citoyenneté active, ni si les individus, vivant désormais dans l’idéologie de la marchandise, deviennent de plus en plus étrangers à leur propre nature. Ce n’est pas la faute des immigrés si les Français forment de moins en moins un peuple, si la nation devient un fantôme, si l’économie se mondialise et si les individus ne veulent plus se conduire en acteurs de leur propre existence, mais acceptent de plus en plus qu’on décide à leur place à partir de valeurs et de normes qu’ils ne contribuent plus à former. Ce ne sont pas les immigrés, enfin, qui colonisent l’imaginaire collectif et imposent à la radio ou à la télévision des sons, des images, des préoccupations et des modèles “venus d’ailleurs”. Si “mondialisme” il y a, disons même avec netteté que, jusqu’à preuve du contraire, c’est de l’autre côté de l’Atlantique qu’il provient, et non de l’autre côté de la Méditerranée. Et ajoutons que le petit épicier arabe contribue certainement plus à maintenir, de façon conviviale, l’identité française que le parc de loisirs américanomorphe ou le “centre commercial” à capitaux bien français.

Les véritables causes de l’effritement de l’identité française sont en fait les mêmes que celles qui expliquent l’érosion de toutes les autres identités : épuisement du modèle de l’État-nation, malaise de toutes les institutions traditionnelles, rupture du contrat de citoyenneté, crise de la représentation, adoption mimétique du modèle américain, etc. L’obsession de la consommation, le culte de la “réussite” matérielle et financière, la disparition des idées de bien commun et de solidarité, la dissociation de l’avenir individuel et du destin collectif, le développement des techniques, l’essor des exportations de capitaux, l’aliénation de l’indépendance économique, industrielle et médiatique, ont à eux seuls infiniment plus détruit “l’homogénéité” de la population française que ne l’ont fait jusqu’ici des immigrés qui ne sont eux-mêmes pas les derniers à en subir les conséquences. « Notre “identité”, souligne Claude Imbert, est beaucoup plus atteinte par l’effondrement du civisme, plus altérée par le brassage culturel international des médias, plus élimée par l’appauvrissement de la langue et des concepts, plus dérangée surtout par la dégradation d’un État jadis centralisé, puissant et prescripteur qui fondait chez nous cette fameuse “identité” » (1). Bref, si l’identité française (et européenne) se défait, c’est avant tout en raison d’un vaste mouvement d’homogénéisation techno-économique du monde, dont l’impérialisme transnational ou américanocentré constitue le vecteur principal, et qui généralise partout le non-sens, c’est-à-dire un sentiment d’absurdité de la vie qui détruit les liens organiques, dissout la socialité naturelle et rend chaque jour les hommes plus étrangers les uns aux autres.

L’immigration joue plutôt, de ce point de vue, un rôle de révélateur. Elle est le miroir qui devrait permettre aux Français de prendre la pleine mesure de l’état de crise larvée dans lequel ils se trouvent, état de crise dont l’immigration représente moins la cause qu’une conséquence parmi d’autres. Une identité se sent d’autant plus menacée qu’elle se sait déjà vulnérable, incertaine, et pour tout dire défaite. C’est la raison pour laquelle elle n’est plus capable de faire fond sur un apport étranger pour l’inclure dans son propre. En ce sens, ce n’est pas tant parce qu’il y a des immigrés en France que l’identité française est menacée, c’est bien plutôt parce que cette identité est déjà largement défaite que la France n’est plus capable de faire face au problème de l’immigration, sinon en s’adonnant à l’angélisme ou en prônant l’exclusion.

Xénophobes et “cosmopolites” se retrouvent d’ailleurs finalement d’accord pour croire qu’il existe une relation inversement proportionnelle entre l’affirmation de l’identité nationale et l’intégration des immigrés. Les premiers croient qu’une France rendue plus soucieuse ou plus consciente de son identité se débarrassera spontanément des immigrés. Les seconds pensent que le meilleur moyen de faciliter l’insertion des immigrés consiste à favoriser la dissolution de l’identité nationale. Les conclusions sont opposées, mais la prémisse est identique. Les uns et les autres se trompent. Ce n’est pas l’affirmation de l’identité française qui fait obstacle à l’intégration des immigrés, mais au contraire son effacement. L’immigration fait problème parce que l’identité française est incertaine. Et c’est au contraire grâce à une identité nationale retrouvée qu’on résoudra les difficultés liées à l’accueil et à l’insertion des nouveaux venus.

On voit par là combien il est insensé de croire qu’il suffirait d’inverser les flux migratoires pour “sortir de la décadence”. La décadence a bien d’autres causes, et s’il n’y avait pas un seul immigré en France, les Français ne s’en retrouveraient pas moins confrontés aux mêmes difficultés, mais cette fois sans bouc émissaire. En s’obnubilant sur le problème de l’immigration, en rendant les immigrés responsables de tout ce qui ne va pas, on oblitère du même coup quantité d’autres causes et d’autres responsabilités. On opère, autrement dit, un prodigieux détournement d’attention. li serait intéressant de savoir au profit de qui.

Qu’est-ce qui est encore français ?

Mais il faut s’interroger plus avant sur la notion d’identité. Poser la question de l’identité française ne consiste pas fondamentalement à se demander qui est Français (la réponse est relativement simple), mais plutôt à se demander ce qui est français. À cette question beaucoup plus essentielle, les chantres de “l’identité nationale” se bornent en général à répondre par des souvenirs commémoratifs ou des évocations de “grands personnages” réputés plus ou moins fondateurs (Clovis, Hugues Capet, les croisades, Charles Martel ou Jeanne d’Arc), inculqués dans l’imaginaire national par une historiographie conventionnelle et dévote (2). Or, ce petit catéchisme d’une sorte de religion de la France (où la “France éternelle”, toujours identique à elle-même, se tient de tout temps prête à se dresser contre les “barbares”, le Français ne se définissant plus, à la limite, que comme celui qui n’est pas étranger, sans plus aucune caractéristique positive que sa non-inclusion dans l’univers des autres) n’a que des rapports assez lointains avec l’histoire d’un peuple qui n’a au fond de spécifique que la façon dont il a toujours su faire face à ses contradictions. En fait, il n’est instrumentalisé que pour restituer une continuité nationale débarrassée de toute contradiction dans une optique manichéenne où la mondialisation (“l’anti-France”) est purement et simplement interprétée comme “complot”. Les références historiques sont alors situées d’emblée dans une perspective anhistorique, perspective quasiment essentialiste qui vise moins à dire l’histoire qu’à décrire un “être” qui serait toujours le Même, qui ne se définirait que par la résistance à l’altérité ou le refus de l’Autre. L’identitaire est ainsi invinciblement ramené à l’identique, à la simple réplique d’un “éternel hier”, d’un passé glorifié par l’idéalisation, entité toute faite qu’il n’y aurait qu’à conserver et à transmettre comme une substance sacrée. Parallèlement, le sentiment national est lui-même détaché du contexte historique (l’émergence de la modernité) qui a déterminé son apparition. L’histoire devient donc non-rupture, alors qu’il n’y a pas d’histoire possible sans rupture. Elle devient simple durée permettant d’exorciser l’écart, alors que la durée est par définition dissemblance, écart entre soi et soi-même, perpétuelle inclusion de nouveaux écarts. Bref, on se sert de l’histoire pour en proclamer la clôture, au lieu d’y trouver un encouragement à la laisser se poursuivre.

L’identité n’est pourtant jamais unidimensionnelle. Non seulement elle associe toujours des cercles d’appartenance multiple, mais elle combine des facteurs de permanence et des facteurs de changement, des mutations endogènes et des apports extérieurs. L’identité d’un peuple ou d’une nation n’est pas non plus seulement la somme de son histoire, de ses mœurs et de ses caractères dominants. Comme l’écrit Philippe Forget, « un pays peut apparaître, de prime abord, comme un ensemble de caractères déterminés par mœurs et coutumes, facteurs ethniques, géographiques, linguistiques, démographiques, etc. Pourtant, si ces facteurs peuvent apparemment décrire l’image ou la réalité sociale d’un peuple, ils ne rendent pas compte de ce qu’est l’identité d’un peuple comme présence originaire et pérenne. C’est donc en termes d’ouverture du sens qu’il faut penser les fondations de l’identité, le sens n’étant autre que le lien constitutif d’un homme ou d’une population et de leur monde » (3).

Cette présence, qui signifie l’ouverture d’un espace et d’un temps, poursuit Philippe Forget, « ne doit pas renvoyer à une conception substantialiste de l’identité, mais à une compréhension de l’être comme jeu de différenciation. Il ne s’agit pas d’appréhender l’identité comme un contenu immuable et fixe, susceptible d’être codifié et de faire l’objet de canons. […] À l’encontre d’une conception conservatrice de la tradition, qui la conçoit comme une somme de facteurs immuables et transhistoriques, la tradition, ou plutôt la traditionalité, doit être ici entendue comme une trame de différences qui se renouvellent et se régénèrent dans le terreau d’un patrimoine constitué d’un agrégat d’expériences passées, mis en jeu dans son propre dépassement. En ce sens, la défense ne peut et ne doit pas être attachée à la protection de formes d’exister postulées comme intangibles ; elle doit bien plutôt s’attacher à protéger les forces de métamorphose d’une société à partir d’elle-même. La répétition à l’identique d’un site ou l’action d’“habiter” selon la pratique d’un autre mènent tout autant au dépérissement et à l’extinction de l’identité collective » (4).

Stabilité et dynamisme

Pas plus que la culture, l’identité n’est une essence que le discours pourrait figer ou réifier. Elle n’est déterminanteque d’une façon dynamique, et l’on ne peut l’appréhender qu’en faisant la part des interactions (ou rétro-déterminations), des choix comme des refus personnels d’identification, et des stratégies d’identification qui les sous-tendent. Même donnée au départ, elle est indissociable de l’usage qu’on en fait, ou qu’on se refuse à en faire, dans un contexte culturel et social particulier, c’est-à-dire dans le contexte d’une relation aux autres. L’identité est par là toujours réflexive. Elle implique, dans une perspective phénoménologique, de ne jamais disjoindre constitution de soi et constitution d’autrui. Le sujet de l’identité collective n’est pas un “moi” ou un “nous”, entité naturelle, constituée une fois pour toutes, miroir opaque où rien de neuf ne pourrait plus venir se refléter, mais un “soi” qui appelle sans cesse de nouveaux reflets.

La distinction qui s’impose est celle faite par Paul Ricœur entre identité idem et identité ipse. La permanence de l’être collectif au travers de changements incessants (identité ipse) ne saurait se ramener à ce qui est de l’ordre de l’événement ou de la répétition (identité idem). Elle est au contraire liée à toute une herméneutique de soi, à tout un travail de narratologie destiné à faire apparaître un “lieu”, un espace-temps qui configure un sens et forme la condition même de la propriation de soi. Dans une perspective phénoménologique, où rien n’est donné naturellement, l’objet procède toujours en effet d’une élaboration constituante, d’un récit herméneutique caractérisé par l’affirmation d’un point de vue organisant rétrospectivement les événements pour leur donner un sens. « Le récit construit l’identité narrative en construisant celle de l’histoire racontée, dit Ricœur. C’est l’identité de l’histoire qui fait l’identité du personnage » (5). Défendre son identité, ce n’est donc pas se contenter d’énumérer rituellement des points de repère historiques supposés fondateurs ni chanter le passé pour mieux éviter de faire face au présent. C’est comprendre l’identité comme ce qui se maintient dans le jeu des différenciations — non comme le même, mais comme la façon toujours singulière de changer ou de ne pas changer.

Il ne s’agit pas alors de choisir l’identité idem contre l’identité ipse, ou l’inverse, mais de les saisir l’une et l’autre dans leurs rapports réciproques par le moyen d’une narration organisatrice prenant en compte saisie de soi en même temps que saisie d’autrui. Recréer les conditions dans lesquelles il redevient possible de produire un lei récit constitue la propriation de soi. Mais une propriation qui n’est jamais figée, car la subjectivation collective procède toujours d’un choix plus que d’un acte, et d’un acte plus que d’un “fait”. Un peuple se maintient grâce à sa narrativité, en s’appropriant son être dans de successives interprétations, devenant sujet en se narrant lui-même et évitant ainsi de perdre son identité, c’est-à-dire de devenir l’objet de la narration d’un autre. « Une identité — écrit encore Philippe Forget — est toujours un rapport de soi à soi, une interprétation de soi et des autres, de soi par les autres. En définitive, c’est le récit de soi, élaboré dans le rapport dialectique à l’autre, qui parachève l’histoire humaine et livre une collectivité à l’histoire. […] C’est par l’acte du récit que l’identité personnelle perdure et qu’elle concilie stabilité et transformation. Être comme sujet dépend d’un acte narratif. L’identité personnelle d’un individu, d’un peuple, se construit et se maintient par le mouvement du récit, par le dynamisme de l’intrigue qui fonde l’opération narrative comme le dit Ricœur » (6).

Ce qui menace aujourd’hui le plus l’identité nationale possède enfin une forte dimension endogène, représentée par la tendance à l’implosion du social, c’est-à-dire à la déstructuration interne de toutes les formes de socialité organique. Roland Castro a pu à juste titre parler à ce propos de société où « personne ne supporte plus personne », où tout le monde exclut tout le monde, où tout individu devient potentiellement étranger à tout autre. L’individualisme libéral porte à cet égard la responsabilité la plus grande. Comment parler de “fraternité” (à gauche) ou de “bien commun” (à droite) dans une société où chacun s’engage dans la recherche d’une maximisation de ses seuls intérêts, dans une rivalité mimétique sans fin prenant la forme d’une fuite en avant, d’une concurrence permanente dépourvue de toute finalité ?

Comme l’a remarqué Christian Thorel, c’est « le recentrage sur l’individu au détriment du collectif [qui] conduit à la disparition du regard sur l’autre » (7). Le problème de l’immigration risque précisément d’oblitérer cette évidence. D’une part, l’exclusion dont sont victimes les immigrés risque de faire oublier que nous vivons de plus en plus dans une société où l’exclusion est tout aussi bien la règle parmi les “autochtones” eux-mêmes. Pourquoi les Français supporteraient-ils les étrangers puisqu’entre eux ils se supportent déjà de moins en moins ? Certains reproches, d’autre part, tombent d’eux-mêmes. On dit souvent aux jeunes immigrés qui “ont la haine” qu’ils devraient avoir le respect du “pays qui les accueille”. Mais pourquoi les jeunes Beurs devraient-ils être plus patriotes que les jeunes Français “de souche” qui ne le sont plus ? Le risque le plus grand, enfin, serait de donner à croire que la critique de l’immigration, qui est en soi légitime, sera facilitée par la montée des égoïsmes, alors que c’est cette montée qui défait le plus profondément le tissu social. Tout le problème de la xénophobie est d’ailleurs là. On croit fortifier le sentiment national en le fondant sur le rejet de l’Autre. Après quoi, l’habitude étant prise, ce sont ses propres compatriotes qu’on finit par trouver normal de rejeter.

Une société consciente de son identité ne peut être forte que lorsqu’elle fait passer le bien commun avant l’intérêt individuel, la solidarité, la convivialité et la générosité envers autrui avant l’obsession de la concurrence et le triomphe du moi. Elle ne peul durer que lorsqu’elle s’impose des règles de désintéressement et de gratuité, seul moyen d’échapper à la réification des rapports sociaux, c’est-à-dire à l’avènement d’un monde où l’homme se produit lui-même comme objet après avoir transformé tout ce qui l’entoure en artefact. Or, il est bien évident que ce n’est pas en prônant l’égoïsme, force au nom de la “lutte pour la vie” (simple retransposition du principe individualiste de la “guerre de tous contre tous”), qu’on peut recréer la socialité conviviale et organique sans laquelle il n’y a pas de peuple digne de ce nom. On ne retrouvera pas la fraternité dans une société où chacun a pour seul but de mieux “réussir” que ses voisins. On ne restituera le vouloir vivre ensemble en faisant appel à la xénophobie, c’est-à-dire à une détestation de principe de l’Autre qui, de proche en proche, finit par s’étendre à chacun.

► Alain de Benoist, éléments n°77, 1993. [version pdf]

• Du même auteur sur cette problématique : « Indéracinables identités », « Identité, égalité, différence » (texte issu de Critiques, théoriques, 2003), « Identité - Le grand enjeu du XXIe siècle » (dossier éléments n°113, 2004), Nous et les autres (2006) [recension], « Identité, Nation et Régions » (entretien, 2008), « L'identité : espoir ou menace ? » (conférence janv. 2016).

Notes :

- 1. « Historique ? », in : Le Point, 14 décembre 1991, p. 35.

- 2. Cf à ce sujet les ouvrages fortement démystificateurs de Suzanne Citron, Le Mythe national : L’Histoire de France en question (éd. Ouvrières-Études et documentation internationales, 2e éd., 1991) et L’Histoire de France autrement (éd. Ouvrières, 1992), qui tombent toutefois fréquemment dans l’excès inverse de celui qu’ils dénoncent. Cf aussi, pour une lecture différente de l’histoire de France, Olier Mordrel, Le Mythe de l’hexagone, Jean Picollec, 1981.

- 3. « Phénoménologie de la menace : Sujet, narration, stratégie », in : Krisis n°10-11, avril 1992, p. 3.

- 4. Ibid., p. 5.

- 5. Soi-même comme un autre, Seuil, 1990, p. 175.

- 6. Art. cit., pp. 6-7.

- 7. Le Monde, 17 août 1990.

-

RÉVOLUTION CONSERVATRICE ?

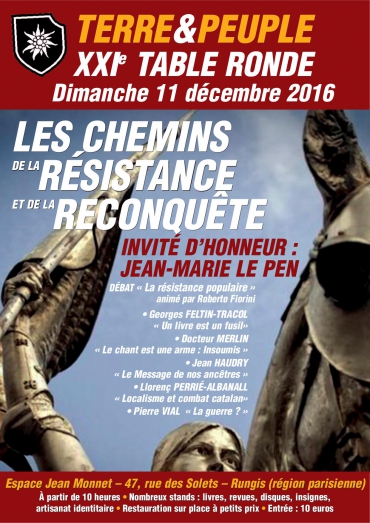

Pierre Vial, Président de Terre et peuple

Tout à l’émotion de la victoire (provisoire) de Fillon, non prévue par les oracles de son espèce, le quotidien Le Monde a titré en première page, le 29 novembre, « Fillon, la révolution conservatrice ». C’est faire bon marché et de ce que fut, historiquement le courant baptisé « Révolution conservatrice » en Allemagne, dans la première moitié du XXe siècle (auquel Armin Mohler a consacré une somme incontournable, La Révolution Conservatrice en Allemagne 1918-1932, traduction française Pardès 1993) et de ce que représente Fillon, à savoir un libéralisme sans frein, peu soucieux des souffrances, des angoisses et des attentes de ces « gens d’en bas » pour lesquels les bourgeois, les nantis ont un souverain mépris. Ce qui fait de Fillon, contrairement à ce que disent certains, l’antithèse d’un candidat populiste (il faut d’ailleurs reconnaître qu’il ne fait rien pour apparaître comme tel…).

Mais soyons honnêtes. Si Fillon se retrouve Président de la République (c’est loin d’être acquis) nous le jugerons sur ses actes, même si ses déclarations actuelles n’augurent rien de bon, tout comme les gens dont il s’entoure, dont beaucoup appartiennent aux milieux cosmopolites.

Juger sur les actes : c’est aussi notre position en ce qui concerne Trump, pour lequel certains « nationaux » se sont enthousiasmés sans doute un peu vite. Le prouve, là encore, les gens dont il a choisi de s’entourer. Au poste clé de secrétaire au Trésor, il a désigné Steven Mnuchin, un banquier d’origine juive (tout comme ses prédécesseurs Robert Rubin, nommé par Bill Clinton et Henry Paulson, nommé par George W. Bush). Caractéristique commune de Mnuchin, Rubin et Paulson : ils ont fait carrière chez Goldman Sachs. C’est au sein de ce temple de la ploutocratie cosmopolite que Mnuchin a gravi les échelons jusqu’à devenir vice-président exécutif, amassant une fortune de 46 millions de dollars (43 millions d’euros). Après avoir quitté ce job fort lucratif, Mnuchin a créé son propre fonds spéculatif, Dune Capital, avec deux anciens de chez Goldman, Daniel Neidich et Chip Seelig.

Son coup d’éclat fut, en association avec le spéculateur bien (trop) connu George Soros, le rachat d’IndyMac Bank, caisse d’épargne spécialisée dans les prêts hypothécaires à risques qui venait de faire faillite après la crise des subprimes. Mnuchin et ses associés ont repris cette société pour 1,5 milliard de dollars, soit un montant largement inférieur à la valeur des actifs de la société. Cette opération est un parfait exemple d’un tour de passe-passe bien connu : socialisation des pertes suivie d’une privatisation des profits (la Federal Deposit Insurance Corporation a en effet assumé l’essentiel des risques, en versant plus d’un milliard de dollars pour couvrir le coût des saisies immobilières dans le seul Etat de Californie). En suite de quoi, délestée de son passif, la société est devenue une affaire juteuse pour les acheteurs, qui, dès la première année, se sont versés 1,57 milliard de dividendes. Stéphane Lauer, qui a étudié de très près le dossier, explique le mécanisme : « Rebaptisé OneWest, l’établissement est rapidement à la tête de trente-trois succursales et de 16 milliards d’actifs. En quelques années, l’organisme de crédit se bâtit une réputation d’entreprise sans scrupule, multipliant les saisies (…) En juillet 2014, OneWest est revendu à CIT Group pour 3,4 milliards de dollars, soit une plus-value de 100% en l’espace de cinq ans. Après le rachat, Steven Mnuchin est resté vice-président du conseil d’administration jusqu’au 31 mars 2016, fonction pour laquelle il a été rémunéré 4,5 millions de dollars par an. A son départ, il a eu droit à un parachute doré, qui, selon le Wall Street Journal, s’est élevé à 10,9 millions de dollars ».

Pour compléter ce tableau trop éloquent, il faut ajouter la probable désignation par Trump, au poste de secrétaire au commerce, du milliardaire Wilbur Ross, figure, comme Mnuchin, de Wall Street. Fondateur d’un fonds d’investissement dans les entreprises non cotées, sa fortune est estimée par Forbes à environ 2,9 milliards de dollars (2,7 milliards d’euros). Il a gagné son surnom de « Roi de la faillite » en rachetant pour presque rien des fabricants d’acier, des entreprises textiles et des mines de charbon, revendus ensuite à bon prix après les avoir sévèrement restructurées et licencié des milliers de personnes ». Comme on voit, on a à faire à du beau monde …

La conclusion de tout cela est hélas trop facile : les braves gens qui ont voté pour Trump en espérant un vrai changement vont se retrouver cocus. Cocus et contents ? La suite de l’histoire nous le dira.

RAPPEL :

-

(1.8) Sur nos traces - Le druide gaulois

-

Marine Le Pen à la célébration de la Sainte Barbe (04/12/2016)

-

Comment Gramsci décrit la dégénérescence socialiste

On nous casse tout le temps les pieds à droite ou à gauche avec le néo-libéralisme – ou l’ultra-libéralisme. En réalité ce sont les libertariens qui ont raison et on est plutôt victimes de l’ultra-socialisme et de l’ultra-parasitisme en ces temps de la fin si digne de la Rome ancienne et assistée, qui désespérait tant notre camarade Juvénal et quelques dizaines d’autres. Nos dettes et nos prélèvements montrent que l’on est tout sauf libéraux. On est dans le sozial qui exaspérait Céline, et dans rien d’autre. Sauf que certains (les banquiers ou les fonctionnaires) en profitent mieux que d’autres (les salariés ou la jeunesse calcinée de Todd). Et ce n’est pas nouveau.

Pour me consoler, j’ai relu les œuvres de Gramsci, fameux théoricien marxiste ; lui aussi envoie promener les fadaises sur le libéralisme et voici ce qu’il dit et écrit en 1920 (découvrez le très bon site universitaire québécois uqac.ca) :

« Le capitaine d’industrie est devenu chevalier d’industrie, il se niche dans les banques, dans les salons, dans les couloirs des ministères et des parlements, dans les bourses. Le propriétaire du capital est devenu une branche morte de la production. »

Comme on était lucide à gauche.

Gramsci voit donc le problème de la désindustrialisation apparaître, le règne de la finance arriver avec les coups en bourse. Un siècle plus tard, il n’y a plus d’usines en Amérique mais Wall Street n’a jamais été si élevé, avec un Dow Jones à 19.000, cherchez pourquoi ! Et Bonner et Pat Buchanan expliquent pourquoi : on a siphonné via les taux abaissés la richesse américaine comme la richesse européenne, sauf peut-être l’allemande plus maligne et surtout familiale. A Londres et Bruxelles, la politique et la finance se disputent comme à New York le cadavre de l’industrie. Et on demande aux banques centrales de continuer de faire « bonne impression » pour continuer de soutenir les marchés.

Et Gramsci voit en bon romain l’intrusion de l’Etat produire une dégénérescence anthropologique (découvrez le libertarien allemand Hoppe qui parle lui de dé-civilisation). La part de prélèvement est passée de 8 à 2O% en France entre 1914 et 1920. Aujourd’hui on est à 60. Le social et la guerre, le beurre et les canons. L’Etat et son éducation tarée créent des générations perdues de gens oisifs.

« L’Etat devient ainsi l’unique propriétaire de l’instrument de travail, il assume toutes les fonctions traditionnelles de l’entrepreneur, il devient la machine impersonnelle qui achète et distribue les matières premières, qui impose un plan de production, qui achète les produits et les distribue : l’Etat bourgeois, celui des bureaucrates incompétents et inamovibles ; l’Etat des politiciens, des aventuriers, des coquins. Conséquences : accroissement de la force armée policière, accroissement chaotique de la bureaucratie incompétente, tentative pour absorber tous les mécontents de la petite-bourgeoisie avide d’oisiveté, et création à cet effet d’organismes parasitaires à l’infini. »

Ce ne serait pas les bobos, les RTT socialos, cette petite-bourgeoisie avide d’oisiveté ? Sinon ici Gramsci raisonne comme nos frères libertariens et aussi comme le Gustave Le Bon – celui de la Psychologie du socialisme.

Gramsci décrit la dégénérescence systémique aussi dans les lignes qui suivent. Le nombre de fonctionnaires avait décuplé en France en un siècle (l’observation avait déjà été faite par Marx, très hostile aussi à l’État, dans son « Dix-huit Brumaire de Bonaparte ») :

« Le nombre des non-producteurs augmente de façon malsaine, dépasse toute limite tolérable pour le potentiel de l’appareil productif. On travaille et on ne produit pas, on travaille durement et la production ne cesse de décroître. C’est qu’il s’est formé un gouffre béant, un gosier immense qui engloutit et anéantit le travail, anéantit la productivité.

Les heures non payées du travail ouvrier ne servent plus à augmenter la richesse des capitalistes : elles servent à nourrir l’avidité de l’énorme multitude des agents, des fonctionnaires, des oisifs, elles servent à nourrir ceux qui travaillent directement pour cette foule de parasites inutiles. »

La dette alimente les financiers, les fonctionnaires internationaux, les manipulateurs de symboles (Robert Reich), ces héritiers du Dr Mabuse qui siphonnent la richesse en prétendant la redistribuer. Gramsci encore :

« Et personne n’est responsable, personne ne peut être frappé : toujours, partout, l’Etat bourgeois avec sa force armée, l’Etat bourgeois qui est devenu le gérant de l’instrument de travail qui se décompose, qui tombe en morceaux, qui est hypothéqué et sera vendu à l’encan sur le marché international des ferrailles dégradées et inutiles… »

La société moderniste et arrogante n’est donc pas moderne du tout. Elle a multiplié par dix-neuf mille la dette américaine et les autres. Et ce bazar durera tant que les banques centrales pourront se permettre de faire bonne impression.

Certains disent que ce sera éternel.

http://www.voxnr.com/6724/comment-gramsci-decrit-la-degenerescence-socialiste