culture et histoire - Page 1113

-

5sur6- La politique par d'autres moyens - Les grandes erreurs militaires

-

Mythos - Camelot

-

Politique & éco n° 110 : Source et genèse du sionisme

-

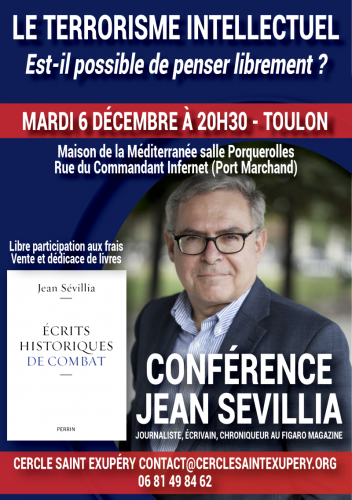

6 décembre : Jean Sévillia à Toulon

-

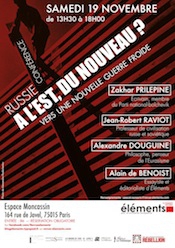

Samedi 19 novembre à Paris : un colloque sur la Russie organisé par la revue Eléments

Russie : À l’Est, du nouveau ?

La revue "Éléments" organise le samedi 19 novembre prochain (de 13 h 30 à 18 h) un colloque intitulé « À l’Est, du nouveau ? » avec pour invités principaux le formidable romancier Zakhar Prilepine, membre du Parti national-bolchevique (PNB), l’universitaire Jean-Robert Raviot, qui a dirigé l’ouvrage collectif "Russie, vers une nouvelle guerre froide ?" (La Documentation française) et le philosophe Alexandre Douguine. Comme à son habitude, notre éditorialiste Alain de Benoist clôturera cet après-midi exceptionnelle.

La revue "Éléments" organise le samedi 19 novembre prochain (de 13 h 30 à 18 h) un colloque intitulé « À l’Est, du nouveau ? » avec pour invités principaux le formidable romancier Zakhar Prilepine, membre du Parti national-bolchevique (PNB), l’universitaire Jean-Robert Raviot, qui a dirigé l’ouvrage collectif "Russie, vers une nouvelle guerre froide ?" (La Documentation française) et le philosophe Alexandre Douguine. Comme à son habitude, notre éditorialiste Alain de Benoist clôturera cet après-midi exceptionnelle.Les stands feront la part belle à la littérature russe grâce à la présence de plusieurs maisons d’éditions spécialisées comme La Manufacture de Livres, qui lance Zapoï, une collection de polar russe sous la direction de Thierry Marignac, les éditions de la Différence et Les Syrtes qui publient les romans de Zakhar Prilepine, mais aussi les éditions Pierre-Guillaume de Roux, Le Polémarque et les éditions Astrée.

Colloque « Russie : À l'Est, du nouveau ? »

Date : Samedi 19 novembre.

Horaire : 13 h 30 à 18 h. Entrée : 8 euros.

Renseignements : pascal.eysseric@revue-elements.comAdresse : Espace Moncassin, 164 rue de Javel, 75015 Paris.

-

Terres de mission n°7 : Tu ne tueras point, Abbé Barthe, Abbé Pagès

Lien permanent Catégories : culture et histoire, entretiens et videos, religion, tradition 0 commentaire -

4sur6 - Tel est pris qui croyait prendre - Les grandes erreurs militaires

-

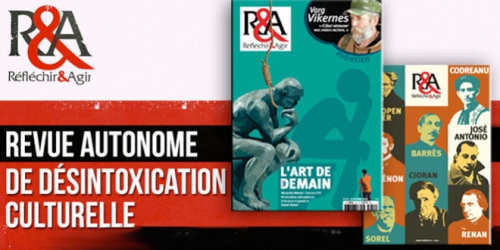

Réfléchir & Agir No. 54 : L’art de demain

SOMMAIRE:

Antipasti : Alexandre Mendel ;

Dossier L’Art de Demain ;

Entretien avec Philippe d’Hugues et Pascal-Manuel Heu, le mondialisme dans par le 9è art par Georges Feltin-Tracol ;

Les paysages intérieurs de Juluis Evola ;

Entretien avec Aude de Kerros,

Entretien avec Didier Carette ;

Entretien avec Xavier d’In Memoriam ;

Grand entretien Varg Vikernes ;

La persécution anti-païenne par Flavien Blanchon ;

Edouard VII, le dernier roi d’Angleterre.Les abonnés recevront avec la revue un gros bonus (introuvable en kiosque ou ailleurs) : Le hors-série n°2 de 60 pages avec les portraits de Schopenhauer, Barrès, Renan, Barrès, Sorel, Guénon, Codreanu, José Antonio, Cioran.

Abonnement pour un an (4 numéros + un hors-série hors commerce exclusivement réservé aux abonnés)

Abonnement simple : 26 euros

Abonnement de soutien : 35 euros et plus

Abonnement étranger et DOM TOM : 40 euros

Règlement par chèque à l’ordre du CREA

BP 80432, 31004 Toulouse cedex 6

7 € le numéro en kiosque -

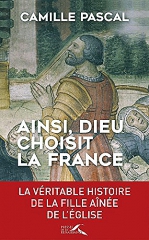

Camille Pascal et le roman vrai des racines chrétiennes de la France

Par Jean Sévillia

Une fort Intéressante recension reprise du Figaro magazine du 11 novembre, à propos d'un auteur attaché à ce que fut l'identité heureuse de la France. LFAR

Le premier choc de ce livre vient de son titre, Ainsi, Dieu choisit la France, autant que de son sous-titre qui se détache sur un bandeau rouge : La véritable histoire de la fille aînée de l'Eglise. Dieu, la France, la fille aînée de l'Eglise, voilà des mots rarement associés au sein des cercles dirigeants auxquels appartient l'auteur. Conseiller d'Etat depuis 2012, Camille Pascal a été collaborateur de plusieurs ministres, directeur de cabinet de Dominique Baudis au CSA, secrétaire général du groupe France Télévisions et enfin, de 2011 à 2012, conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy, pour qui il a préparé maints discours : une tranche de vie qu'il a racontée dans Scènes de la vie quotidienne à l'Elysée (Pion, 2012).

D'où vient-il, ce fameux titre ? D'une lettre écrite par le pape Grégoire IX, en 1239, au roi Saint Louis : « Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif le royaume de France est le royaume de Dieu ; les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. » On savait Camille Pascal catholique, mais on ne s'attendait pas à lire sous sa plume une évocation des grandes heures de la France chrétienne, et surtout pas dans le ton du catholicisme d'autrefois. Il s'en explique dans une savoureuse introduction dans laquelle il rappelle que, naguère, même l'école de la République donnait leur place aux figures de la France catholique en les laïcisant (en louant par exemple saint Vincent de Paul, le défenseur des pauvres, sans insister sur ce que son oeuvre devait à sa foi). Camille Pascal assure encore que la vocation universaliste du pays des droits de l'homme était la version profane de « la mission divine de la France ». Or de nos jours, déplore-t-il, il est devenu « presque inconvenant » de convoquer dans un cadre scolaire le souvenir de Clovis, des Croisades ou de Jeanne d'Arc. Aussi souhaite-t-il non seulement faire redécouvrir un passé qui n'est plus transmis, mais encore, lui, l'agrégé d'histoire qui a enseigné à la Sorbonne et à l'EHESS, réagir contre les milieux universitaires qu'il a côtoyés. « C'est en réaction à un demi-siècle de domination structuraliste, précise l'auteur, à ce qui m'a été enseigné pendant des années dans des sommes assommantes, lues comme autant de bibles sur les bancs de la Sorbonne, que j'ai voulu écrire ce livre. » Dans cet ouvrage, Camille Pascal, doublement provocateur, recourt en effet au récit à l'ancienne, ne méprisant pas ce qu'il nomme « les joies simples des livres d'images et de l'histoire subjective » et, exaltant les héros et les saints, s'inscrit sans complexe dans la tradition désormais vilipendée du roman national.

D'où vient-il, ce fameux titre ? D'une lettre écrite par le pape Grégoire IX, en 1239, au roi Saint Louis : « Ainsi, Dieu choisit la France de préférence à toutes les autres nations de la terre pour la protection de la foi catholique et pour la défense de la liberté religieuse. Pour ce motif le royaume de France est le royaume de Dieu ; les ennemis de la France sont les ennemis du Christ. » On savait Camille Pascal catholique, mais on ne s'attendait pas à lire sous sa plume une évocation des grandes heures de la France chrétienne, et surtout pas dans le ton du catholicisme d'autrefois. Il s'en explique dans une savoureuse introduction dans laquelle il rappelle que, naguère, même l'école de la République donnait leur place aux figures de la France catholique en les laïcisant (en louant par exemple saint Vincent de Paul, le défenseur des pauvres, sans insister sur ce que son oeuvre devait à sa foi). Camille Pascal assure encore que la vocation universaliste du pays des droits de l'homme était la version profane de « la mission divine de la France ». Or de nos jours, déplore-t-il, il est devenu « presque inconvenant » de convoquer dans un cadre scolaire le souvenir de Clovis, des Croisades ou de Jeanne d'Arc. Aussi souhaite-t-il non seulement faire redécouvrir un passé qui n'est plus transmis, mais encore, lui, l'agrégé d'histoire qui a enseigné à la Sorbonne et à l'EHESS, réagir contre les milieux universitaires qu'il a côtoyés. « C'est en réaction à un demi-siècle de domination structuraliste, précise l'auteur, à ce qui m'a été enseigné pendant des années dans des sommes assommantes, lues comme autant de bibles sur les bancs de la Sorbonne, que j'ai voulu écrire ce livre. » Dans cet ouvrage, Camille Pascal, doublement provocateur, recourt en effet au récit à l'ancienne, ne méprisant pas ce qu'il nomme « les joies simples des livres d'images et de l'histoire subjective » et, exaltant les héros et les saints, s'inscrit sans complexe dans la tradition désormais vilipendée du roman national.Voici donc, dans un récit haut en couleur, le baptême de Clovis, le couronnement de Charlemagne, le rachat de la couronne d'épines par Saint Louis, l'affrontement entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, la chevauchée victorieuse de la Pucelle d'Orléans, le fossé de sang entre catholiques et huguenots creusé par la nuit de la Saint-Barthélemy, le voeu de Louis XIII, le Concordat entre Pie VII et Bonaparte, la bataille de la loi de séparation des Eglises et l'Etat. Dans chacun de ces chapitres, menés avec brio, s'écrit une page de la longue relation de la France avec le christianisme.

« Ce livre est là, souligne Camille Pascal, pour rappeler que la foi en Dieu a été, pendant près de quinze siècles, le vrai moteur et la seule justification de ceux qui gouvernaient en France. » L'auteur l'analyse comme une donnée historique devant être acceptée par les non-croyants. Son ouvrage est-il pour autant un pur livre d'histoire ? Pas complètement en ce sens qu'il se joue çà et là des preuves et des sources afin de conforter la cohérence de son propos. A vrai dire, sans l'avouer, ce livre est aussi un livre d'actualité. En scrutant notre passé chrétien, en s'interrogeant sur le « destin particulier de la France », Camille Pascal, qui rappelle qu'après la Grande Guerre, « la République reste laïque, la France catholique », pose la question de savoir si l'homme peut se passer de transcendance, et si une société peut tenir ensemble sans une foi commune qui la dépasse. Au sens noble du terme, c'est une question éminemment politique. •

Ainsi, Dieu choisit la France, de Camille Pascal, Presses de la Renaissance, 350 p., 18 €. « Ce livre est aussi un livre d'actualité. »

-

Pierre Cassen et Christine Tasin présentent le dernier livre de Wafa sultan sur Radio Courtoisie