culture et histoire - Page 1235

-

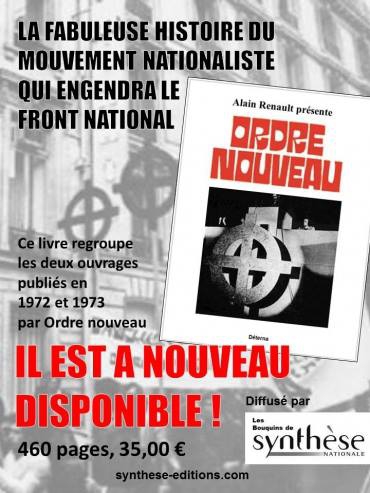

Réédition de l'histoire d'Ordre Nouveau

-

Hédonisme et sens de l’honneur : incompatibilité ou alternative ?

Dr Bernard Plouvier

L’étude de l’histoire démontre aisément l’opposition entre les partisans du bien-être, pour eux-mêmes et leurs proches, et les humains motivés par le sens de l’honneur… qui n’est pas l’équivalent de la gloriole.

Or, l’histoire humaine démontre également que certaines périodes favorisent la première attitude et d’autres la seconde. L’opposition n’est nullement permanente, mais se fait plutôt selon un phénomène de bascule, en fonction des conditions de l’époque. Autrement dit, l’inné et l’acquis jouent leur rôle dans ce choix individuel et collectif. On peut le démontrer par deux exemples suffisamment proches de nous pour que l’oubli et les déformations induites par les concepteurs de dogmes historiques n’aient pas embrouillé les faits.

En août 1914, la quasi-totalité des hommes de 20 à 35 ans des pays d’Europe occidentale, danubienne et orientale se sont rués à l’assaut les uns des autres, emportés par leur chauvinisme. Cet enthousiasme guerrier, signalé par tous les témoins, n’est discuté que par les universitaires qui évoquent « l’été 14 » comme s’il formait un tout homogène. Or, s’il est évident qu’au mois de juillet la majorité des opinions publiques espérait encore que l’on puisse éviter une guerre pour un motif aussi futile que l’assassinat d’un prince héritier, en août, une fois la guerre enclenchée, les Nations (à l’exception de la magyare, où l’on haïssait l’archiduc assassiné) se sont ruées à la guerre, ignorant tout de ce que seraient ses tristes réalités.

L’été de 1939, il n’y a, certes, nulle passion guerrière en France, où aucun intérêt national n’est en jeu, mais l’on est enthousiaste par inconscience en Pologne, et en Grande-Bretagne, où l’on compte faire la guerre avec l’Armée française et la Royal Navy.

Ce contraste ne fait que refléter la dissemblance entre les situations. Chauvinisme et croyance, fortement ancrée dans chaque opinion publique, en son « bon droit » en 1914. Refus « de se faire casser la gueule pour rien » en 1939. On ne peut pas reprocher les illusions, bellicistes pour les pères, pacifistes pour les fils (en outre, horrifiés par les récits des survivants du premier épisode), sans remarquer l’énorme différence de contexte entre les deux périodes.

Il existe des individus génétiquement programmés pour être, en toutes circonstances, des lâches et d’autres des téméraires. Chacun de ces deux groupes ne doit pas dépasser 5 à 10% de l’humanité. Le reste, soit l’écrasante majorité, choisira l’une ou l’autre option, en tenant compte de l’ambiance générale et de la conjoncture, c’est-à-dire de ce que l’on croit savoir des événements et des intentions de ceux que l’on présente comme des ennemis.

Pourquoi évoquer ces banalités, objectera-t-on ? Parce que notre époque est l’un de ces moments de l’histoire des civilisations où se présente l’alternative : hédonisme versus sens de l’honneur.

En Occident, les Nations autochtones sont confrontées à ce que la globalo-mondialisation pouvait offrir de pire. Face à la destruction rapidement progressive de l’industrie, de l’agriculture et du commerce nationaux, face à une immigration-invasion africaine et moyen-orientale, en énorme majorité musulmane, qui expose à la probabilité d’une substitution de population dominante durant la seconde moitié de notre XXIesiècle et à l’implantation de l’anachronisme islamique, face à la confiscation de tous les pouvoirs par les maîtres de l’économie, les Nations européennes autochtones doivent choisir entre les petits plaisirs, les petites joies, le confort et la révolte, l’insurrection, le refus de ce monde de médiocrité intellectuelle et spirituelle.

Hédonisme versus Honneur. Il faut choisir… avant que d’être submergés. Car, s’il est vrai que ce sont les minorités agissantes qui font l’histoire, il n’en est pas moins vérifié que, sauf à pouvoir utiliser unilatéralement des armes de destruction massive, la guerre à un contre cinq ou six - ce fut la proportion des combats en Europe durant les années 1943-45 - est constamment perdue !

-

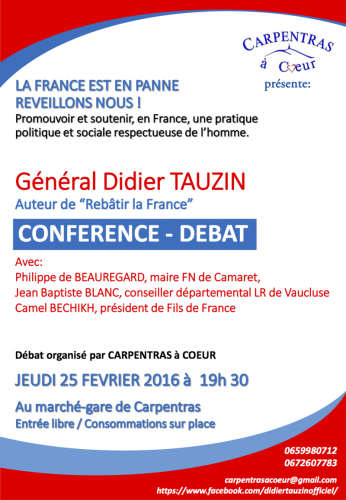

25 février : conférence-débat avec le gal Tauzin et des élus à Carpentras

-

(5) Rome, grandeur et decadence d'un Empire - Comment Claude est devenu Britannicus

-

L'intervention de Me Pascal Junod à la Table-ronde de Terre et peuple (29 novembre 2015)

-

11 Septembre: la voix dissonante de Rebekah Roth

Interview de l’ancienne hôtesse de l’air Rebekah Roth, diffusée le 10 septembre 2015 sur le site américain SGTreport.com et sous-titrée en français par E&R Traductions :

Commentaire de Laurent Guyénot

Rebekah Roth était hôtesse de l’air (stewardess) jusqu’en 2004. Son expertise professionnelle lui a permis de remarquer puis analyser des anomalies dans l’histoire officielle des attentats du 11 Septembre. À en juger par le grand nombre d’interviews données par Roth, sa contribution impulse un nouveau souffle à la recherche, et en tout cas ajoute une pièce importante au puzzle.

Roth a résumé ses trouvailles sous la forme de deux romans, intitulés Methodical Illusion (2013) etMethodical Deception (2015). On peut critiquer ce choix, mais il lui a permis de toucher un large public.

Certaines informations données ici par Roth ne sont pas nouvelles, d’autres méritent d’être vérifiées, corrigées ou relativisées. Mais ce qu’elle apporte de nouveau est crucial : il s’agit d’abord d’éléments passés inaperçus dans les communications téléphoniques des passagers (communications qui, comme on le sait et comme le confirme Roth, étaient strictement impossibles en 2001). Sur la base de ces éléments, Roth propose une réponse plausible à une question que beaucoup se posent : si les avions de ligne prétendument détournés (UA93 crashé à Shanksville, AA77 sur le Pentagone, AA11 encastré dans la Tour Nord, UA175 dans la Tour Sud) n’ont pas terminé leur vol là où on l’a dit, que sont-ils devenus, et que sont devenus leurs passagers ? Il est acquis, en effet, qu’aucun avion ne s’est crashé à Shanksville et que l’engin qui a percé plusieurs murs du Pentagone ne peut être un avion. Quant aux Tours jumelles, les avis divergent, mais il est en tout cas établi que les vitesses enregistrées (impossibles à basse altitude) et la précision des frappes exclut qu’il s’agisse de Boeing 767 (sans même parler de la capacité des « pirates » de les piloter).

L’information cruciale sur laquelle repose l’hypothèse de Roth est que les Boeing 767 et 757 en question étaient équipés d’un système de pilotage à distance de type drone (flight termination/interruption system), conçu pour permettre de prendre depuis le sol le contrôle total de l’avion en cas de… détournement par des terroristes, par exemple. L’activation de ce système coupe instantanément le transpondeur, faisant ainsi disparaître l’avion des radars primaires, et privant les pilotes de tout moyen de communication, y compris de la possibilité de lancer un SOS. Cette donnée prend un sens accru lorsqu’on sait par ailleurs que ce système installé depuis peu sur certains Boeing était commercialisé par SPC International, une filiale de System Planning Corporation dont le Rabbin Dov Zakheim était PDG de 1987 à 2001, juste avant de devenir sous-secrétaire d’État du Pentagone, en qualité de comptroller (c’est lui qui calcula qu’il manquait 2 300 milliards de dollars dans les comptes du département de la Défense pour l’année 2000).

À cette donnée, Roth relie certaines caractéristiques des appels téléphoniques des passagers, qui prouvent de façon concluante que les avions étaient au sol au moment de ces appels. (Roth émet l’hypothèse que les quatre avions ont atterris à la Westover Air Force Base dans le Massachusetts, laquelle était ce jour-là évacuée de son personnel.) Différentes hypothèses avaient préalablement été émises sur ces appels impossibles, y compris qu’ils avaient été fabriqués par morphing vocal. Or, non seulement les membres des familles des victimes qui reçurent ces appels reconnurent les voix, mais ils certifièrent qu’ils émanaient bien des portables des victimes. L’hypothèse de Roth est que les passagers passèrent ces appels sous la menace. Il est aussi possible qu’on les convainquît qu’ils participaient à un « exercice » (toujours la recette infaillible par réaliser un vrai faux-attentat). L’une ou l’autre hypothèse explique l’absence de bruit de fond dans ces appels, le calme apparent des passagers et le fait que certains sonnent faux, comme le fameux « Hi Mom, this is Mark Bingham » du vol 93.

Les brêches de protocole décelables dans les appels des hôtesses de l’air Amy Sweeney et Betty Ong du vol American Airline 11 conduisent Roth, attentive à ces détails, à supposer que Sweeney a volontairement émis des indices du caractère contraint et forcé de son message, et du fait que l’avion se trouvait alors dans un hangar.

À 00:58:04 de la vidéo, Roth fait quelques raccourcis : il faut retenir que, sur la base des appels de Ong et Sweeney, on a identifié l’un des preneurs d’otage comme le passager du siège 10B, qu’on l’a plus tard identifié sous le nom de Satam Al Suqami (son passeport s’échappera miraculeusement de l’avion et sera trouvé par terre dans une rue de Lower Manhattan), et l’on a conclu qu’il avait égorgé celui du siège 9B, juste devant lui. Or le passager 9B était Daniel Lewin, un « officier des forces spéciales de Sayeret Matkal, une unité d’élite de Tsahal spécialisée dans le contre-terrorisme » (Wikipédia), décrit comme un assassin professionnel [1].

Deux appels furent prétendument émis depuis le vol AA77 par Barbara Olson à son mari Ted Olson. Barbara était une célèbre commentatrice sur CNN, tandis que Ted était Procureur général (Solicitor General) durant le premier mandat de George W. Bush (il avait défendu ce dernier dans l’élection contestée de 2000, puis Dick Cheney qui refusait de transmettre des documents au Congrès dans l’enquête sur Enron). Les appels de Barbara Olson, évoqués dès l’après-midi du 11 septembre sur CNN, furent déterminants pour cristalliser certains détails du mythe officiel, comme le fait que les pirates n’étaient armés que de cutters. Invité à plusieurs reprises sur les plateaux de télévision, Ted Olson s’est contredit à chaque fois au sujet des appels de sa femme, rendant son témoignage très suspect, et, dans un rapport de 2006, le FBI conclut que Barbara Olson n’avait émis en réalité qu’un seul appel de … 0 secondes [2]. À ces informations bien connues, Roth ajoute un détail d’importance : Barbara Olson, née Kay Bracher de parents juifs, avait étudié à la Yeshiva University School of Law, tandis que son mari Ted Olson avait défendu l’espion israélien Jonathan Pollard. Après ses études, Barbara fut embauchée par la firme juridique Wilmer Cutler Pickering (ou WilmerHale), dont faisaient partie Jamie Gorelick, futur membre de la Commission gouvernementale sur le 11 Septembre. Robert Mueller, nommé directeur du FBI le 4 septembre 2001, rejoindra WilmerHale en 2014 [3]. WilmerHale avait aussi parmi ses clients une société fondée par Daniel Lewin, Akamai Technologies [4], ainsi que la société Avid Technology, qui, selon Ace Baker, adepte de la thèse no plane, a fourni les outils informatiques permettant le traitement en direct des images du crash du WTC [5]. On ajoutera que WilmerHale a encore parmi ses clients Goldman Sachs, Monsanto, et surtout, plus significativement, Amdocs [6], l’une des deux entreprises israéliennes de services numériques (avec Comverse Infosys) impliqués dans l’espionnage aux États-Unis, comme l’a révélé Carl Cameron dans un fameux documentaire de décembre 2001 [7].

On le voit, les éléments mis en évidence par Roth font avancer la recherche dans la direction de la part de vérité qu’un grand nombre de prétendus militants pour « la Vérité sur le 11 Septembre » préfèrent occulter : l’implication d’Israël, du plus haut niveau (Dov Zakheim) au plus bas (Daniel Lewin).

C’est aussi dans cette optique qu’elle insiste, à juste titre, sur le groupe Gelatin et son projet « artistique » au 91ème étage de la Tour Nord, consistant à démonter une fenêtre pour installer un balcon extérieur. Cette équipe de 14 « artistes » (on connaît le nom de quatre d’entre eux, Wolfgang Gantner, Ali Janka, Florian Reither et Tobias Urban) est à mettre en relation avec les 200 espions israéliens appréhendés sur le territoire étasunien dans les mois avant et après le 11 Septembre, agissant sous la couverture d’étudiants en art vendant leurs œuvres (estampillées « made in China ») dans les bâtiments de la Défense américaine. Roth, il faut le préciser, fait un raccourci : les membres connus de Gelatin sont juifs, mais on les dit originaires de Vienne et non d’Israël [8]. Par ailleurs, affirmer que les boîtiers de fusibles BB18 « peuvent être utilisés pour le contrôle à distance de la démolition » (00:34:30) semble peu pertinent.

Pour prolonger les remarques de Roth et formuler une hypothèse sur le rôle de Gelatin et de leur balcon, il faut rappeler que le Boeing AA11 s’encastra dans la Tour Nord entre le 92ème et le 98ème étages, et que les étages 93 à 100 étaient occupés par la compagnie Marsh & McLennan, dont le PDG était Jeffrey Greenberg, fils du richissime sioniste (et financier de George W. Bush) Maurice Greenberg, qui se trouve aussi être le propriétaire de Kroll Inc, la compagnie en charge de la sécurité dans tout le complexe du World Trade Center. Les Greenberg étaient aussi les assureurs des Tours jumelles mais, le 24 juillet 2001, ils avaient pris la précaution de réassurer leur contrat auprès de concurrents, ce qui leur évita d’avoir à indemniser eux-mêmes Larry Silverstein et Frank Lowy. En novembre 2000, le conseil d’administration de Marsh & McLennan accueillait en son sein (Lewis) Paul Bremer, celui-là même qui, en qualité de président de la National Commission on Terrorism, interviendra le 11 septembre 2001 sur le plateau de NBC, puis prendra la tête de la Coalition Provisional Authority (CPA) en 2003 pour organiser la destruction et le pillage de l’Irak. Le seul film de l’impact dans la Tour Nord étant celui des prétendus frères Naudet, hautement suspects, beaucoup de chercheurs sont persuadés qu’aucun avion n’a frappé cette tour, et que l’explosion simulant l’impact était provoquée par des explosifs précablés à l’intérieur de la tour. (On peut supposer et espérer que les 295 employés de la société Marsh & McLennan qui sont supposés avoir péri dans l’explosion font partie des nombreux morts fictifs.)

Laurent GuyénotNotes

[1] http://www.historycommons.org/entity.jsp?entity=daniel_lewin

[2] http://online.wsj.com/article/PR-CO-20130516-909978.html

[3] https://www.wilmerhale.com/pages/publicationsandnewsdetail.aspx?NewsPubID=17179871803/a>

[4] https://fr.wikipedia.org/wiki/Akamai_Technologies

[5] Revoir les 10 première minutes du chapitre 7 de son documentaire sur E&R : http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-11-Septembre-une-grande-operation-psychologique-27764.html

[6] http://bestlawfirms.usnews.com/profile/wilmer-cutler-pickering-hale-and-dorr-llp/overview/20955

[7] Extrait : https://www.youtube.com/watch?v=H20Naj176M0

[8] Voir le dossier : https://deeppoliticsforum.com/forums/showthread.php?2407-Gelatin-quot-The-B-Thing-quot-and-9-11#.VfgbcEKp0y4

http://www.egaliteetreconciliation.fr/11-Septembre-la-voix-dissonante-de-Rebekah-Roth-37717.html

-

Jacques VALDOUR

Intellectuel bourgeois, il se fit ouvrier

D'une famille aisée, Jacques Valdour aurait pu vivre en voyageant pour se distraire. Au cours de sa jeunesse, il visita l'Europe, puis le Maroc, l'Egypte, la Syrie, les Indes, le Siam, la Chine, etc. Dans son ouvrage "Aux pays des Deux Nils", avec 77 reproductions photographiques hors texte, publié beaucoup plus tard chez Berger-Levrault, en 1929, il raconte comment il vécut à la mode indigène durant plusieurs mois, d'abord en barque sur le Nil, puis, avec ses porteurs, à travers les forêts du Haut Nil Bleu et dans la brousse.

Mais Jacques Valdour avait un idéal plus élevé. Dès l'âge de quinze ans, son attention avait été retenue par le problème ouvrier. A cette époque, 1886, des grèves éclataient à tout moment accompagnées d'incidents gravent. Si les ouvriers se révoltent souvent, se dit Jacques Valdour, c'est qu'ils ont de fortes raisons de se plaindre. Quelles sont ces raisons ? Il voulut les connaître.

Quelques années plus tard, après de longues études à l'Université de Paris, au cours desquelles il était devenu successivement docteur en droit (1897), docteur ès science politiques et économiques, licencié ès lettres-philosophie(1898), docteur en médecine (1905) et docteur ès science naturelles (1909), Jacques Valdour se mit à la véritable école de l'expérience personnelle.

"Je me fis ouvrier, dit-il, pour tâcher d'entrer dans leur âme, de devenir l'un d'eux, de sentir sur moi-même ce dont ils pouvaient souffrir, de trouver par le chemin de leurs peines la direction de leurs espérances."Il fut l'initiateur de ce qu'il appela "La Méthode concrète en Science sociale" qui n'exclut pas les autres méthodes, mais qui les complète, en suppléant à certaines de leurs insuffisances.

Jacques Valdour a, dans plusieurs ouvrage remarquables, étudié "Les Méthodes en Science sociale" (1927) et "Les Méthodes de liaison entre la science sociale expérimentale et les autres sciences naturelles" (1931).

Un de ses meilleurs livres : "Libéraux, Socialistes, Catholiques sociaux" (1929) est une étude historique et critique sur les méthodes appliquées dans l'école libérale (de Ricardo à Paul Leroy-BeaulieuLeroy-BeaulieuLeroy-BeaulieuLeroy-Beaulieu), dans l'école socialiste (de Babeuf à Jules Guesde) et de l'école libertaire ; enfin dans l'école catholique (démocrates, réalistes, corporatistes).Ouvrages fort intéressants, l'un d'eux est le recueil des cours professés par Jacques Valdour aux facultés catholiques de Lille, à l'Ecole des Sciences sociales et politiques, dirigée par Eugène Duthoit, alors président des Semaines sociales de France.

Mais Jacques Valdour restera surtout par ses nombreux livres sur "La Vie ouvrière. Observation vécues". Dans "La Nouvelle Lanterne" (juin 1934), René de Planhol remarquait :

"Ce serait une fortune pour les historiens d'être renseignés sur les conditions de la vie laborieuse dans le passé comme l'oeuvre de M. Jacques Valdour fera connaître aux érudits de l'avenir l'existence ouvrière de notre temps".Dès 1903, Jacques Valdour passait une grande partie de ses vacances universitaires à vivre et à travailler avec les ouvriers. Plus tard, il resta parfois plusieurs années parmi eux, vivant comme eux, uniquement de son gain, sans faire appel à ses ressources familiales, afin de mieux connaître la crainte du chômage, les angoisses des petits salariés, l'insuffisance de leurs menus, la misère de leurs logements.

Il fut teinturier à Roanne, marinier sur les canaux du Nord, moissonneur en Beauce, vendangeur en Languedoc, mineur de fond à Saint-EtienneSaint-Etienne, manoeuvre sur le carreau de la mine à Lens, chauffeur-conducteur à Roubaix, tourneur à Saint-Ouen, manoeuvre dans la métallurgie ou la mécanique à Saint-Denis, Billancourt, Levallois-Perret, Puteaux, Decazeville ; ébéniste à Paris, rue du Faubourg-Saint-Antoine ; cordonnier à Romans, cheminot à Saint-Pierre-des-Corps, etc.Il a étudié les ouvriers de métiers et de pays très divers. Partout, ses observations l'ont conduit aux mêmes conclusions : l'ouvrier français a beaucoup plus de qualités qu'il n'a de défauts. Ils est très intelligent, à l'amour de son métier et du travail bien fait, le souci de s'instruire et de s'élever ; il aime le chef qui sait commander ; il secourt ses camarades en difficultés, mais il manque de culture générale ; son ignorance des problèmes politiques, économiques et financiers (notamment des frais généraux de l'entreprise) le met trop souvent à la merci de charlatans qui profitent de ces lacunes pour le dresser contre son patron, présenté par eux comme l'oppresseur, le profiteur.

Peu d'ouvriers connaissent et approuvent les doctrines de Marx et de Lénine. Pour eux, le socialisme, le communisme, ne sont que les moyens d'obtenir des conditions humaines de travail.On ne peut résumer dans un article ce qui est contenu dans trente volume, bourré de faits, publiés par Jacques Valdour. Jacques Valdour à dénoncé pendant trente-cinq ans, de 1903 à 1938, la misère des taudis ouvriers et la déchristianisation de la classe ouvrière.

Toute la presse catholique a fait l'éloge du livre de l'abbé Godin : "France, pays de mission ?" Mais pas un journal n'a signalé que Jacques Valdour avait, depuis longtemps, posé la question, notamment dans "Les Puissances de désordre" ou il écrivait (page 89) : "La France ne redevient-elle pas pays de mission?"

Dès son premier livre d'observations vécues :"La Vie ouvrière" (page 3) chez Giard et Brière (Paris, 1909), après avoir noté qu'on ne voyait à Vierzon, en 1905, aucun ouvrier à la messe, Jacques Valdour proclamait : "Grave symptôme pour une croyance qu'elle semble ne plus convenir qu'à une certaine classe de la société... Une religion qui n'est pas une religion de caste ne peut accepter, sans se mentir à elle-même, une telle situation."Et plus loin (page 23), à propos du même état de chose à Montluçon, Jacques Valdour s'écriait :"Comment ne sent-on pas qu'il faut à tout prix sortir d'une aussi anormale situation ?"

Les livres de Valdour, d'abord assez bien accueillis dans tous les milieux catholiques (plusieurs furent édités chez Spes et l'auteur fut, nous l'avons dit, professeur pendant quelques années aux Facultés libres de Lille), se heurtèrent de plus en plus à une conspiration du silence.

C'est que Jacques Valdour montrait, chaque fois davantage, dans ses enquêtes, les méfaits du laïcisme, de l'étatisme et de le démocratie. Il proclamait la nocivité des mauvaises institutions politiques ; il préconisait l'organisation corporative de la profession et la monarchie.

Les démocrates chrétiens accusent la droite de négliger le social ; ils prétendent que "l'Action française" était l'ennemie de la classe ouvrière ! Ils ne veulent pas que leurs lecteurs connaissent l'oeuvre de Jacques Valdour et, surtout, sachent que ce savant, cet apôtre, tertiaire de saint François, était un ami de Charles Maurras, car c'est là une des meilleures réponses à leurs calomnies.Albert Marty

http://www.royalismesocial.com/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=14

-

(4) Rome, grandeur et decadence d'un Empire - La foret de la mort

-

Les animaux sacrés et leur nom tabou chez les Indo-Européens

Ex: http://thomasferrier.hautetfort.com

Les Indo-Européens associaient généralement les grands prédateurs, qu’ils admiraient, à leur dieu de la guerre (*Maworts). Deux espèces parmi toutes étaient particulièrement honorées, à savoir l’ours (*ərktos) et le loup (*wlkwos), reconnus pour leur esprit combatif. Les guerriers sacrés du monde germanique se partageaient d’ailleurs entre les Berserkir (guerriers-ours) et les Ulfhednar (guerriers-loups).

Ces animaux étant admirés et en même temps pour les mêmes raisons très craints, les peuples indo-européens connurent une étrange pratique, à savoir tabouiser le nom originel de l’animal, de peur que de l’appeler par son nom véritable ne l’attire. C’est notamment le cas de l’ours.

Son nom indo-européen *ərktos a été conservé au sein de peuples qui n’étaient pas amenés à le côtoyer régulièrement. C’est ainsi que les Grecs continuèrent de l’appeler αρκτος, même si en grec moderne son nom devint féminin (αρκουδα), de même que les Latins l’appelèrent ursus et les anciens Indiens ṛksas (et aussi arménien arj, vieux-perse arša, farsi xers). Plus surprenant encore, les Basques s’approprièrent le nom indo-européen de cet animal sans doute de bonne heure en le nommant hartz.

Le monde celte pour qui l’ours symbolisait la royauté conserva également son nom, en gaulois *artos, en gallois moderne arth, en breton arzh. Le roi Arthur était ainsi un grand roi (ardri) ours alors que Merlin l’enchanteur apparaissait dans le rôle du druide suprême (ardrui).

Mais progressivement le nom de l’animal devint un secret. Ainsi les Ecossais l’appelèrent math « le bon » pour atténuer son légendaire courroux, et les Irlandais modernes le nomment en gaélique béar, qui n’est autre qu’un emprunt à l’anglais bear.

Ce dernier terme est un emprunt aux langues germaniques (anglais bear, allemand Bär, suédois björn) et signifie « le brun ». Les peuples germano-scandinaves en effet craignaient davantage le loup, tout comme en général les peuples du nord, à l’exception des Celtes. En le surnommant par sa couleur, les Germains évitaient ainsi sa rencontre. Ce raisonnement fut exactement le même dans le monde slave, où l’ours devient le « mangeur de miel » (russe медведь), et dans le monde balte où il fut appelé locys en lituanien (lācis en letton), « le lècheur ».

Alors que les Celtes ne semblaient donc pas craindre l’ours, il en fut différemment du loup, plutôt associé au monde des morts. C’est lui qu’ils choisirent de tabouiser. Si le nom gaulois originel du loup fut sans doute *volcos, très vite ce dernier terme fut remplacé par bledos, « le gris ». C’est ainsi qu’en breton le loup est bleiz (cornique bleydh, gallois blaidd, gaélique faol).

Les autres peuples indo-européens en revanche conservèrent tous son nom traditionnel *wlkwos (grec λυκος, latin lupus, scandinave ulfr, sanscrit vṛkas, russe волк, lituanien vilkas, arménien gayl).

Le « brun » et le « gris », associés pourtant défavorablement par exemple dans le Roman de Renart, étaient donc des animaux consacrés à la royauté et à la guerre chez les Indo-Européens. Le Mars romain, dieu des loups, rappelle que les anciennes confréries guerrières (Männerbund) aimaient se comparer à une meute. Le loup, tout comme l’ours, est également un animal-guide. C’est un loup d’acier (gelezinis vilkas) qui guida le roi lituanien Gediminas vers la colline où il devait construire Vilnius, sa future capitale. Quant au mythe de Romulus et Rémus nourris par une louve, cela rappelle l’enfant-loup de la tradition indienne (« Mowgli »).

Songeons aussi à la déesse-ourse, divinité vierge gardienne des forêts et chasseresse, l'Artio celte mais aussi l'Ar(c)témis grecque. Les jeunes filles se déguisaient en ourses au moment du passage à l'adolescence dans la Grèce classique.

Enfin, ce mythe selon lequel Arthur reviendrait d’Avallon ramener la paix sur la Bretagne est évidemment une comparaison avec l’ours qui hiberne dans sa grotte. C’est le thème du « retour du roi » qu’on retrouve aussi dans le monde germanique associé à l’empereur Frédéric.

Thomas FERRIER (Le Parti des Européens/LBTF)

-

De la Fondation de Rome et de la Fonction Tripartite – Ier Partie

Par la présente recherche nous allons tenter de découvrir le système qui engendre le mythe gémellaire et fondateur de la société traditionnelle. Tout d’abord, nous retrouvons comme dans l’univers sacré de la religion scandinave, le mythe récurrent des jumeaux. En effet, à la création du monde le dieu Odinn doit tuer le géant primitif Ymir afin de créer et d’organiser l’Univers en le démembrement et en le réorganisant[1]. Or Ymir veut dire jumeaux. Par ailleurs, dans “Germania”, Tacite révèle un dieu nomméTuisto[2] (double). Nous le retrouvons un peu plus loin sous le nom d’un autre couple de jumeaux nommés les Alcis qui, à bien des égards, pourraient se rapprocher de Castor et Pollux, les dioscures. Le mythe de jumeaux semble être apparenté à l’ossature même de la Création, dans la fondation et le développement de l’organisation de la société humaine[3]. Ce qui permet de structurer le Monde en lui donnant une forme. Il y a le potentiel, donc il n’y a plus qu’à le composer et le développer dans une architecture sacrée et le système de tripartition que nous révèle Georges Dumézil. Il s’agit en fait de qualifier et de donner une forme à un peuple dans un espace déterminé, un espace providence qui va devenir, par le jeu de la filiation Divin-Humain, une réalité patente et exploitable par la loi de la généalogique. Les Rois sont d’Essence Divine et sont la représentation du supra-pouvoir de la divinité sur Terre.

Bref rappel. De la digne descendance d’Énée de la divine lignée de Zeus par Vénus, fils de la vestale Rhéa Sylvia[4] et de Mars, n’acquirent les célèbres Jumeaux Romulus et Rémus. Telle la légende de la naissance de Moïse, ils échappèrent à une mort certaine, cachés dans un panier d’osier porté par les eaux tumultueuses d’une rivière en crue. Une louve bienveillante les sauva et les allaita comme sa propre et légitime portée… Plus tard, recueillis, adoptés et élevés par le berger Faustilus, ils grandirent, combattirent et créèrent leur propre mythe dans le sang glorieux des vaincus. Bientôt ils voulurent bâtir une ville, mais n’étant pas d’accord sur l’emplacement idéal de la future cité, ils s’en remirent aux augures. Et afin de choisir au mieux l’espace providentiel les jumeaux portèrent chacun leur dévolu sur une colline différente. Alors que Rémus convoite le mont Aventin, Romulus porte son choix sur le Palatin. Les fondations de la ville seront délimitées lorsque les présages auront décidé et choisi la colline par un signe pouvoir reconnu de tous deux. Hélas, Rémus ne vit que six vautours[5] alors que Romulus en décompta douze[6]. Ainsi, le choix définitif se porta sur le lieu qui avait autrefois béni leurs survies à l’ombre d’un figuier. Ce fût ainsi que s’érigea sur la colline la Rome Palatine.

Le vainqueur décida alors de délimiter l’enceinte de la ville en traçant par l’araire tiré par deux bœufs les sillons d’un fossé protecteur. Ainsi, Rome naquit un 21 avril. De ce jour glorieux l’on fêta les Parilia en l’honneur de la déesse Palès patronne agraire des bergers et des troupeaux.

La mort fratricide de Rémus laissa un goût amer à l’inconsolable Romulus. Malgré tout, le guerrier au javelot, prit le pouvoir du futur empire naissant. Il régna, dit-on, 33 ans[7], sept mois, sept jours.

Ce mythe fondateur nous suggère que le monde doit être mis en ordre et que celui-ci étant en perpétuelle transformation est ni stable, ni cohérent. L’ordre fait loi. Sans combat il n’y a que chaos et désordre. L’acte du Dieu ou du Héros est de combattre, de vaincre, de bâtir, d’organiser et de mettre en ordre l’espace providentiel qui lui est alloué. Il se doit de le maintenir toujours sous cette forme spirituelle du pouvoir. C’est le combat perpétuel entre deux forces contradictoires à l’instar de Zeus combattant Typhon, l’image monstrueuse du Chaos Universel. L’une est obscure et bestiale l’autre est le principe fulgurant de la lumière et des “Puissances qui gouvernent”. Voilà pourquoi il est indispensable de comprendre l’expression symbolique des mythes fondateurs.

Ceci va nous permettre quelques interrogations sur les éléments et les symboles qui déterminent la fonction providentielle de Romulus, les rites dédiés aux divinités, mais aussi les commémorations ponctuelles qui rythment la vie sociale de la Cité naissante.

Ainsi que nous le savons les commémorations sont des fêtes rituelles et cycliques qui ponctuent le temps et l’espace tout au long de l’année. Précisément, certaines cérémonies démontrent une complémentarité agissante comme un écho diamétralement opposé sur le calendrier, tels que les deux solstices et les deux équinoxes. D’autres fêtes particulières répondent à une réalité communautaire et un besoin vital. Les superstitions sont attachées à la Nature dans sa fonction dispensatrice. Ces bienfaits tiennent du miracle permanent d’un Ciel divinisé pour sa bienveillance, et par les augures qui accompagnent le choix de l’espace où agira la Providence. La plénitude de jouissance pastorale et agricole ne peut s’exercer que par le devoir d’un peuple soumis à trois conditions : la protection d’un chef sous l’égide d’un dieu local d’un territoire choisi et délimité. Une société croit et prospère dans la sédentarisation afin d’y enfoncer profondément et durablement ses racines biologiques, ses rites et ses mœurs.

L’action de l’homme est l’élément clef qui, en anoblissant le sol fertile, crée le lien essentiel entre le Ciel et la Terre. Il en va ainsi de Romulus, “le guerrier à la lance”[8] qui combat, choisit l’emplacement et la cultive. À la mort de Rémus, Romulus transcendé semble posséder les fonctions tripartites : sacerdotale, guerrière et agraire. En effet, Mars était le dieu suprême de cette époque. Le chef Romulus assiste les hommes en participant à leur destiné par la suprématie guerrière, la culture de la terre et l’élevage dans un espace délimité, cela fait de lui un véritable dieu vivant hypostase d’un Mars au pouvoir illimité. A lui seul, il détermine une trinité parfaite.

Il y a dans cette image récurrente un certain rapport avec l’enlèvement des Sabines. Elles sont le ferment de la terre nourricière, l’assurance de la pérennité du lieu par la fertilisation de la tribu. Romulus ne fera qu’entretenir plus durablement un territoire devenu réellement providentiel.

Cette alliance forcée contraint les Sabins et les Romains à un pacte de sang qui sera le ferment de la Nation.[9] Et qui n’est pas sans rappeler le pacte d’alliance qui unit les Ases et les Vanes de la mythologie scandinave.

Après la guerre, en accord avec le Principe Divin qui offre le pouvoir régnant à l’élu, vient le temps de la troisième fonction. Celle du bâtisseur, du laboureur, et de l’éleveur.

Le rôle d’un Mars agricole nous permet d’envisager Romulus dans des fonctions multiples, autre que celle reconnue de la guerre, telles que les phénomènes atmosphériques, les productions et reproductions, l’élevage et les travaux champêtres en rapport avec le calendrier, et naturellement, le choix du lieu de prédilection.

Il est important maintenant de situer et de distinguer l’environnement du monde dans lequel une communauté d’hommes et de femmes va évoluer, se multiplier, se nourrir. La société a besoin de références et celles-ci, principalement se retrouvent dans le cycle annuel des saisons et de l’évolution de la terre nourricière.

Le rôle d’un Mars agraire est indispensable au bon fonctionnement du rythme annuel de la vie. Le temps et l’espace sont ponctués. Il y a un moment pour chaque chose. L’hiver est le complément de l’été, le froid remplace le chaud. Il y a le temps du labour, celui de la semence et celui de la récolte. L’agriculture et l’élevage déterminent les moments forts de l’année. Ceux-ci sont marqués par des fêtes votives dédiées à la nature des éléments divinisés qui entretiennent les bons rapports entre le Ciel tant divin qu’atmosphérique, et la terre nourricière anoblie. Si certaines fêtes du calendrier augurent les bons auspices des beaux jours, les autres sont pour rappeler qu’il existe en permanence son contraire ou son complémentaire. Rien n’est gratuit. Chaque chose entraîne une conséquence. Ces causes à effets sont indispensables à l’équilibre et au bon fonctionnement de la vie. II en va de même pour les phénomènes météorologiques. Si le soleil est indispensable, la lune l’est tout autant. Si le soleil réchauffe, il peut aussi dessécher et brûler la terre. Si la pluie nourrit les pâturages et les plantes, elle peut aussi les ravager par ses excès. L’avenir est toujours en suspend. C’est l’alternance qui rend la vie paisible et les sols fertiles, riches et abondants, en justes proportions du ni trop, ni trop peu. Telle est la nature maîtrisée en partie par les hommes et par les dieux.

À l’hiver s’oppose l’été, à l’équinoxe de printemps celui de l’automne. La vie s’oppose à la mort, à la porte des hommes s’oppose celle des dieux, à la jeunesse s’oppose la vieillesse, à la victoire la défaite, au numen le fatum, etc. Dans tout cela c’est la main de l’homme qui doit compenser les excès dans la recherche permanente d’un juste équilibre des forces en présence sous les meilleurs auspices du ou des dieux et de leurs représentants royaux et princiers, dans le royaume ou la Cité.

Il est bien de rappeler d’autres exemples propices à la bénédiction des dieux. Tout jugement vient de l’observation. Les variations des cycles plus courts viennent compléter ce tableau pastoral qui s’harmonise avec l’activité du Ciel et les répercutions sur terre.

Ainsi, le mois lunaire passe par ses deux phases, croissance et décroissance, montante et descendante, pleine et nouvelle Lune. Deux temps marqués pour une chose en constante évolution qui détermine le rythme biologique des humains, des plantes et des animaux. Il en va de même pour le cycle maritime, des marées hautes et basses, variant avec les lunaisons sur des cycles de 28 jours[10]… Il en va naturellement de même dans la course du Soleil, de l’aube à la croissance au zénith[11] et de la décroissance du jour laissant sa place au crépuscule et à la nuit. Mais aussi lors de son long cycle l’annuel, des heures changeantes de son levé et de son couché sans oublier le déplacement cyclique sur la ligne d’horizon[12]. D’autant que si le Soleil trouve son altère ego dans la Lune, la planète Vénus, nommée aussi l’“Étoile du Berger”, est le luminaire complément de l’astre diurne, tel un Rémus assistant Romulus. D’ailleurs, Vénus est la bonne étoile des pâtres, protectrice et bienveillante. Elle est la première levée à l’Ouest du firmament. Elle étincelle de ses mille feux, car c’est le troisième astre le plus brillant du ciel après le Soleil et la Lune. Elle veille nos nuits et est toujours la dernière à s’éteindre à l’Est dans le jour naissant. Ainsi, elle va à la rencontre majestueuse d’un soleil levant.

De fait, tout sur Terre trouve son écho, son complément ou son contraire, tel le jour et la nuit. Ce ballet céleste alterne l’activité des hommes et participe à son épanouissement. Reproduction-naissance, ovulation-menstrue, travail-repos, activité-sommeil, vie-mort, mâle-femelle, fort-faible, lumineux-sombre, feu-eau, terre-air, hiver-été, printemps-automne, soleil-pluie, chaud-froid, etc. L’alternance marque une complémentarité indispensable à l’équilibre du Monde et nous le devons au combat magistral du père des dieux et à sa victoire sur les Titans. Le devoir de l’homme est d’entretenir ce que les dieux nous ont confié. Voilà la véritable écologie !

Mais revenons à nos Jumeaux, ou plus précisément à Romulus. Comme nous le disions plus haut, si le nombre d’années de règne varie selon les auteurs de l’époque[13], la date de la fin est précise. Elle nous rappelle que le septième jour du septième mois de l’année Rome fêtait les Caprotines.

Rome aime remercier les bienfaits du Ciel, de la Terre, les dieux et les astres, la nature et la production. La Cité sait se protéger contre l’adversité. Par conséquent, chaque jour est fêté comme une bénédiction divine. Toute fête trouve son complément ou son contraire dans le calendrier romain[14]. Ainsi, les Caprotines trouvent leur écho six mois plus tard, le 13 janvier, sous l’appellation de Carmentalia[15]. Ces deux dates démontraient l’importance de la femme dans la Cité. C’était sa bienveillance et son intuition qui garantissaient la continuité de l’espèce dans la communauté… Ces deux fêtes avaient un étroit rapport avec le figuier. Cet arbre profondément ancré dans le sol, révèle un symbolisme vital. C’est l’abondance de fruits généreux mais aussi son aspect magique qui rappelle le mât chamanique. Il est le symbole de l’axe du monde situé entre Ciel et Terre, et donc de l’immortalité. Il est étroitement lié aux puissances actives de la vie, autant à la virilité qu’à la fertilité, tant à appareil reproducteur de l’homme que de celui de la femme. On rapprochera donc les aspects sexuels, verge et bourses, utérus et vagin mais aussi les appétits qui les accompagnent, la jouissance, la puissance, la fertilité, la gestation et la reproduction.

Quant à l’histoire des “Caprotines”, elle révèle la victoire nocturne des nones sur une armée d’assiégeants assoupis dans leur camp retranché. L’une d’elles juchée en haut d’un figuier annoncera la victoire en portant un flambeau allumé, masqué aux yeux de l’armée défaite par une peau de chèvre[16]étendue sous son bras… Fête solaire aurorale, la victoire étant associée à l’aube naissant. Qui plus est, les Jumeaux sont nés sous le figuier du mont Palatin, et par conséquent, ils sont associés de facto à la victoire, à la lumière astrale et tout ce qui en découle… Ces complémentaires qui s’opposent sur le calendrier rythme le cycle éternel de la vie. Il en sera ainsi des festivités, tout au long de l’année, pour des causes aussi diverses que variées, afin d’harmoniser la vie.

La fin obscure du règne de Romulus fut une tragédie vécue comme un cauchemar d’épouvante. Il s’évanouit aux yeux de tous lors d’un orage violent, chargé d’éclairs, de brouillard et d’averses, emporté dans un manteau de sombres nuages par un vent de tempête… Le premier roi de Rome disparut ainsi, mystérieusement ravit par les dieux lors d’un exceptionnel phénomène météorologique…

Texte original de C.R. pour la Communauté National Social Radical.

[1]Acte purement chamanique. Lire sur le sujet Mircea Eliade.

[2]Tuisto, Tuisco ou encore Twisto. Traduit par Régis Boyer « double ».

[3]La progression logarithmique : 1+1=2 , 1+2=3 , 2+3=5 , 3+5=8 , etc Vitruve, Léonard de Vinci…

[4]. La très noble lignée des jumeaux remonte à Zeus-Jupiter mais aussi à Venus dont Rhéa Sylvia semble être une hypostase qui rappelle plusieurs éléments. Le nom de Rhéa est attaché à celui de la mère de Zeus, et donc au Principe Divin associé au feu du Ciel… Sa qualité de vestale, l’envoie au charge de déesse du foyer. Les Jumeaux sont les enfants de cette déesse vierge et Mars. Elle entretient le feu sacré des origines alors que Mars est à la fois dieu agraire et dieu viril des combats. L’une est un feu de paix, l’autre est un feu de guerre…

[5] Le vautour est associé au Dieu agricole Mars.

[6] Ce nombre est celui de la fratrie des Arvales. 12 frères formant un corps de prêtres qui pratiquaient des sacrifices annuels en faveur Dea Dia déesse agraire du labour et protectrice des champs cultivés (arva). (fête de l’Ambarvaria le 19 avril.)

[7]Certains auteurs parlent de 37 ans. le nombre de jours et de mois ne variant pas.

[8] La lance est l’attribut aristocratique par excellence. Apollon, Lug, Cu’chulain, Odinn, Wodan, la lance de Longinus, mais aussi Pallas-Athéna, Minerve les Walkyries, etc. La lance est rattachée au symbole de l’axe du Monde, l’arme récurrente que l’on peut rapprocher du swastika. Le mot sabinquiris signifie lance.

[9] Georges Dumézil compare sous un certain aspect, le rapport des unions forcées et contre nature, après la guerre qui opposa les Ases et les Vanes de la mythologie nordique. En effet, il apparaît que la fonction nourricière, déterminée par les Vanes serait à l’égale des Sabins.

[10]Nous verrons dans la deuxième partie de ce texte l’importance de ce discours sur ces non-révélations…

[11] Le midi étant un instant tout aussi particulier que le celui du solstice été dans l’idée du moment où l’astre rayonne dans sa plénitude.

[12] Voir, les explications du disque de Nebra, sur le déplacement du soleil à l’est et à l’ouest de 82° sur la ligne d’horizon, du nord au sud et du sud au nord, en fonction des saisons.

[13]33 ans pour certains, 37 pour d’autres…

[14]Tel il en sera sous le règne de Numa Pompilius, le digne successeur de Romulus.

[15] Fête de Carmenta, nymphe prophétesse et des oracles telles les normes (carmen : chant magique). Les femmes romaines lui rendaient un culte en tant que déesse des bonnes naissances, autrement nommée Postverta. Elle aidait les femmes en couche.

[16]Chèvre, cabri, Caprotines…