culture et histoire - Page 1256

-

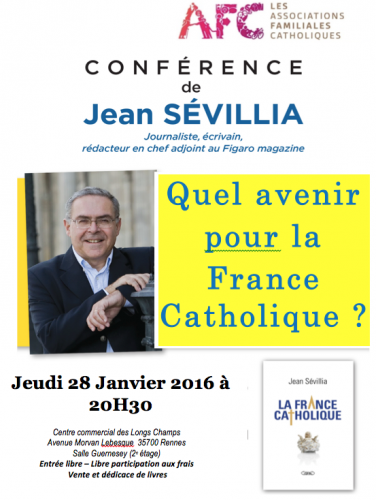

28 janvier : Jean Sévillia à Rennes

-

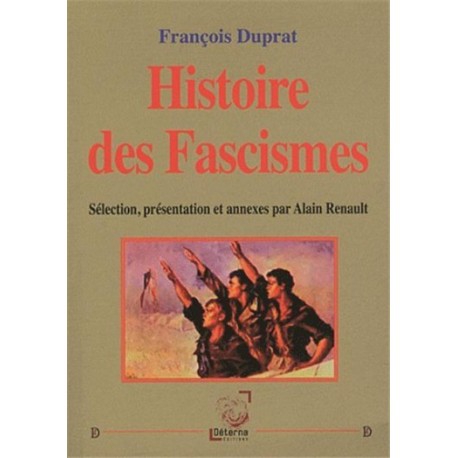

Livre : Histoire des Fascismes : François Duprat

Préface, sélection, présentation et annexes par Alain Renault.

Préface, sélection, présentation et annexes par Alain Renault.

« Des leçons très précises peuvent être tirées de l’histoire du mouvement nationaliste-révolutionnaire dans le Monde », écrivait François Duprat.

C’est dans cette optique qu’il s’est livré à de nombreuses études de ce mouvement et notamment de la période historique où diverses de ses variantes ont été qualifiées de fascismes.

Les textes retenus, extraits de diverses revues et notamment de la Revue d’Histoire du Fascisme, permettent toujours d’éclairer les luttes politiques d’aujourd’hui malgré les changements de contexte et les évolutions sémantiques…

Cette Histoire des Fascismes concerne le Fascisme et le national-socialisme en Autriche – La naissance et développement des mouvements antisémites allemands– Les « trotskistes » du national-socialisme – Le Fascisme aux Pays-Bas – Le destin de Quisling – La naissance, le développement et l’échec d’un fascisme roumain – la naissance et le développement du fascisme hongrois…

François Duprat (1940-1978) : militant et responsable nationaliste de Jeune Nation, Occident, Ordre Nouveau et du Front National. Collaborateur de Rivarol et Défense de l’Occident. Historien, auteur de nombreux ouvrages. Créateur et principal animateur des Cahiers Européens et de la Revue d’Histoire du Fascisme (RHF) dont Alain Renault a été un collaborateur.Acheter le livre ici http://www.voxnr.com/cc/di_varia/EuVEykEFyktyhvQLAi.shtml -

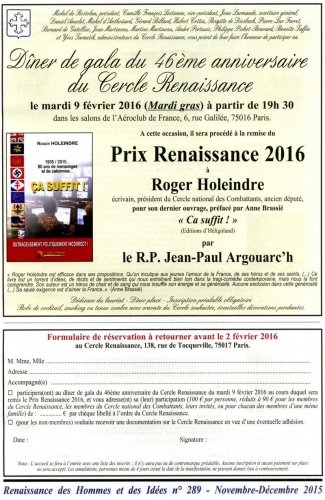

Prix Renaissance 2016 à Roger Holeindre

-

Civilisations disparues Le mythe de Troie

-

Création d'une boutique d'illustrations chrétiennes

Explications sur CredoFunding.

-

8 janvier conférence à Angers de Xavier Moreau : Ukraine, pourquoi la France s’est trompée

Homme d’affaires et analyste politico-stratégique de l’Europe de l’Est, Xavier Moreau a publié un document-choc sur le conflit ukrainien, une « immense manipulation de déstabilisation de notre continent ». Il démontre l’action funeste de certains Etats et le rôle de la France et de son ministre Laurent Fabius. Pour Xavier Moreau, la France possède son plus mauvais ministre des Affaires étrangères depuis 200 ans !

Conférence / débat organisé à Angers le 8 janvier 19h par le Front National du Maine et Loire.

Inscription par mail ou téléphone : 06 65 86 47 49 barbara.mazieres49@sfr.fr

Lien permanent Catégories : actualité, culture et histoire, géopolitique, international 0 commentaire -

Les mensonges de Wikipedia, suite (Marion Sigaut)

-

Les mensonges de Wikipedia.

-

Les origines hébraïques de l'islam : démonstration par la prière

-

Une « messe de minuit » en 1794…

(Sont indiqués entre parenthèses les noms que portent de nos jours les villages cités)

L’histoire d’une messe de minuit que nous allons raconter s’est passée dans les moments les plus affreux de la Grande-Guerre, alors que le monde se croyait rendu à sa fin. La terre tremblait, les éléments étaient confondus, les nations éperdues se tordaient dans l’épouvante et la consternation, les démons déchaînés entraient dans le coeur des hommes pervers, les chefs s’habillaient de peaux d’hommes, s’abreuvaient de sang et se repaissaient de chair humaine. Ces monstruosités ont été commises, ces horreurs ont été vues, ici dans cette contrée, sur cette terre qui nous porte.

Dans ces jours d’exécrable mémoire, la paroisse de Beaufou fut tout spécialement mise à feu et à sang. Elle devait cette haine des méchants à sa grande fidélité à la religion. Elle était la seule dans tout le pays où tout le monde, sans exception, était bon chrétien ; on n’y trouvait pas un seul ennemi du bon Dieu, pas l’ombre d’un traître.

Une des bandes infernales venait de brûler une première fois l’église, le bourg, et de commettre des atrocités dans plusieurs villages. M. le curé Jousbert était persécuté par des espions des communes voisines qui voulaient le surprendre dans ses cachettes et le dénoncer aux Bleus.

Un nommé Pichaud, surnommé la Navette, du Grand-Luc, venait fréquemment dans le bourg pour faire jaser ; on s’en défiait. Mais ces perfidies rendaient très périlleuse la célébration des sacrements. Il était bien difficile de tenir en grand secret le lieu où, le dimanche, se disait la sainte messe. M. le Curé pouvait plus commodément baptiser, confesser, voir les malades ; mais pour la sainte messe, il fallait bien désigner un endroit et le faire savoir au monde pour qu’on pût s’y assembler. Aussi, bon nombre de personnes se voyaient tristement privées d’y assister.

A l’approche de la grande fête de Noël, la crainte de ne pouvoir la célébrer s’empara de l’esprit de plusieurs et fit couler des pleurs. Hélas ! disaient en se lamentant ces bonnes gens, que faisons-nous donc sur la terre ? Plus rien, plus de maisons, plus de biens, plus de joie, plus de repos, plus de religion, on nous enlève le Bon Dieu … Alors ils versaient des larmes amères …, puis, prenant leur chapelet à la main et le levant vers le ciel : « Sainte bonne Vierge, venez à notre aide … »

Il est à croire que la bonne Vierge Marie, si ardemment invoquée, entendit leur prière, car il descendit du ciel dans l’âme du curé une pieuse pensée. Pendant une longue et pénible insomnie, il pensait à ses bons paroissiens, ce bon prêtre. – Le diable est bien fort, se dit-il tout d’un coup, mais la sainte Vierge Marie est bien plus forte encore. Eh bien ! je veux donner une messe de minuit à mes paroissiens ; mais une messe de minuit solennelle, une messe de minuit comme on n’en a jamais vue. Puis il se rendormit tranquillement sur cette pensée. C’était la nuit de la fête de l’Immaculée Conception de la sainte Vierge Marie. Il était couché dans une cachette sous terre, dans un buisson du bois de la Grève, près le village de la Canterie. C’était son logis du moment.

A son réveil, il se rappela sa pensée et se décida à la mettre immédiatement à exécution. Il avait quinze jours devant lui ; pendant cette quinzaine, il dut visiter, sans interrompre ses autres fatigues, toutes les maisons, leur confiant tout bas son dessein et confessant toutes les personnes en âge de recevoir la sainte communion.

Pas besoin n’était de demander si on voulait se confesser, ni de faire des préambules pour décider le monde. C’est le contraire qui eût étonné. Jamais visite de M. le Curé n’avait paru aussi agréable. L’annonce d’une messe de minuit fut accueillie avec une grande reconnaissance et apporta au milieu des tribulations qui torturaient les âmes un moment de joie et de consolation sensibles. Tout le monde s’y prépara par la prière, surtout par la récitation fervente du chapelet, prière favorite, et par des invocations réitérées au Sacré-Coeur de Jésus. M. le Curé annonçait que la cérémonie de la nuit et du jour de la fête se ferait dans le Bois des Rivières, non loin du village de Limonière (l’Imonière). Le secret de la messe et du lieu fut si bien gardé qu’aucun des espions qui sillonnaient les villages n’en connut rien si ce n’est après la fête. Tout allait donc pour le mieux et au gré de tous ; la fête s’annonçait comme devant être bien belle, surtout de dévotion. On en parlait déjà comme d’un jour du Paradis échappé sur la terre, quand l’enfer faillit faire évanouir toutes ces consolantes espérances. Hélas ! avec des âmes moins fortes et moins chrétiennes, avec des coeurs aussi lâche, qu’il y en a tant aujourd’hui, c’en était bien fait de la messe de minuit et de toute la sainte fête.

Pendant tous ces pieux préparatifs, voilà qu’une nuit, une partie d’une colonne de Bleus, campée à la Roche-sur-Yon, passant par le Poiré, vint s’abattre sur les villages de la Chanussière (la Chamussière) et de la Morelière (la Morlière) et les mettre à feu et à sang. C’était dix jours avant la fête.

En même temps, la nouvelle vint qu’une autre colonne de Bleus partait de Montaigu pour aller renforcer ceux qui étaient campés à la Roche. Heureusement, cette bande fut arrêtée et battue à plate-couture au Quatre-Chemins de l’Oie. Sans cette défaite, tous les hommes armés de la paroisse auraient été appelés immédiatement aux armes et la messe de minuit fût devenue impossible pour les femmes et les enfants abandonnés à eux-mêmes. Un autre contre-temps menaçait encore de tout troubler. Une pluie, une pluie glaciale tombait tous les jours, et pour peu qu’elle continuât elle rendrait les chemins impraticables et la cérémonie impossible dans un bois. Tout autre que M. le Curé Jousbert eût probablement perdu courage. Il y avait de quoi, et assurément il n’en faudrait pas autant aujourd’hui pour dégoûter tout le monde. Avec de belles routes qui permettent de marcher les yeux fermés, avec une église où l’on trouve un solide abri, et toutes les aises, avec toutes les facilités possibles de recevoir les sacrements, combien qui reculent, qui ne daignent même pas bouger ? Combien qui profaneront cette sainte fête, par une criminelle absence ! Il est vrai que les chrétiens d’autrefois étaient de solides chrétiens et que la plupart des chrétiens de ce jour, ayant changé de couleur, regardent du côté des impies et n’appartiennent point au Bon Dieu.

Les paroissiens de Beaufou imitèrent leur curé ; ils ne perdirent point confiance. La sainte Vierge Marie récompensa leur piété en leur permettant de goûter tous les délices de la messe de minuit qui leur avait été promise. Les hommes du bourg et des environs repoussèrent les bleus de la Morelière. La bande des autres ayant été vaincue aux Quatre-Chemins, les hommes de la paroisse ne furent point appelés aux armes et quatre jours avant la fête, le vent, sautant au nord, chassa la pluie ; un froid sec sécha la terre, il gela très fort et un temps tout à fait clair vint embellir la fête. D’ailleurs, tout était prêt pour la circonstance, les coeurs bien disposés et une église bâtie, voici comment :

Plusieurs jeunes gens des environs, toujours prêts quand il s’agissait de faire une bonne chose, eurent bien vite construit cette petite église improvisée pour un jour, juste au beau milieu du Bois des Rivières. Un espace convenable pour contenir les assistants fut déblayé. Le bois était vieux. D’un arbre à l’autre on suspendit nombre de longues perches recouvertes de genêts et de bruyères. On massa de grandes branches sur les côtés pour arrêter le vent. Des bruyères hachées formaient le carrelage ; un tout petit autel fut dressé à l’extrémité, du côté du soleil levant. Une journée suffit pour élever ce petit temple dans lequel on pouvait encore attendre une bonne pluie et ne pas trop s’apercevoir du froid, mais surtout prier en tranquillité.

Le plus difficile était d’arriver là. M. le Curé avait décidé que les deux tiers des grandes personnes assisteraient à la messe de minuit ; les autres, restant à garder les villages, viendraient à la messe du jour, étant remplacés à leur tour par une partie des assistants de la nuit ; pour éviter tout soupçons, il fallait éviter de marcher par bandes et de prendre les mêmes chemins. Les plus éloignés partirent la veille, au matin. Beaucoup firent semblant d’avoir des affaires ailleurs ; puis, quand on arrivait assez près du bois, on le contournait de façon à dérouter les traîtres, s’il y en avait eu sur le passage.

Par une attention toute pleine d’une sage prudence, M. le Curé avait désigné une quinzaine d’hommes, postés à une certaine distance autour du bois, qui devaient avertir en cas de danger et en donner le signal en tirant des coups de fusil. Les premiers venus préparèrent des cachettes dans le bois et les buissons des champs voisins pour les personnes qui voudraient prendre un peu de repos. A dix heures, tout le monde était arrivé et l petite église entièrement remplie. Le plus grand silence régnait cependant au milieu de cette foule, ou, si l’on parlait, on le faisait discrètement et à voix basse. Il y avait tant de précautions à prendre, et l’on n’oubliait pas qu’on était à cette même heure au plus fort des orgies sanguinaires de la Révolution : que de malheurs un seul cri échappé pouvait attirer sur cette assemblée ! …

Les étoiles scintillaient au ciel ; un petit vent froid et sec, venant du Nord, soufflait dans les branches et jetait dans les airs un murmure sonore qui portait au recueillement ; deux bouts de cierges éclairaient le petit autel et de distance en distance, au milieu de la foule, des torches de bois résineux, plantées en terre en guise d’illuminations, prêtaient leur vacillante lumière aux personnes qui lisaient des prières.

Quel touchant spectacle offrait cette petite assemblée aux regards du ciel et de la terre ! On dit que les anges descendirent du paradis pour les contempler. C’était en effet le seul endroit en France, où pendant cette nuit sainte s’offrait l’adorable sacrifice de la messe de minuit ; le seul lieu où il était possible à des hommes d’adorer ensemble le Dieu rédempteur du monde.

Alors que l’Europe entière était en feu, que le sol de la France bouleversé par la plus horrible tempête tremblait sous les pas, que les églises étaient brûlées, la religion proscrite, le nom du Bon Dieu profané ; alors que la prière était un crime et que de toutes parts la guillotine abattait les têtes des chrétiens, dans cette humble paroisse du Bocage, en pleine nuit, sous la rigueur d’un froid glacial, au milieu d’un bois, tout un petit peuple bravant la fusillade et les canons, à genoux devant un autel champêtre, en adoration devant son Dieu, affirmant sa foi, fortifiant ses espérances et offrant à son Sauveur des coeurs du plus fidèle amour !!! Spectacle sans précédent dans l’histoire.

le Curé commença la cérémonie par la sainte prière aimée de tous, le chapelet, suivi d’invocations au Coeur de Jésus. Puis avec une vive émotion, il souhaita la bienvenue à ses bien-aimés paroissiens accourus si ponctuellement à sa voix ; ensuite il leur parla du grand mystère qui s’était accompli en pareille nuit, bien des siècles auparavant, dans l’étable de Béthléem.

La Sainte Vierge Marie et saint Joseph rebutés du monde, repoussés des hommes, obligés de fuir et d’errer de porte en porte, ne trouvèrent enfin pour s’abriter qu’un pauvre réduit, une méchante étable ouverte à tous les vents. Le bon Dieu permit qu’il en fût ainsi. Joseph et Marie s’y soumirent sans murmurer. Le ciel les en récompensa en leur donnant le saint Enfant Jésus : « Vous aussi, mes chers enfants, s’écrie M. le Curé avec un élan sublime, vous êtes chassés du monde, les hommes vous rebutent, vous poursuivent. Vous errez dans les bois et les déserts. Voici que maintenant cette humble grotte vous abrite ; comme Joseph et Marie, vous n’avez pas d’autre refuge ; le bon Dieu permet qu’il en soit ainsi ; comme Joseph et Marie, acceptez avec amour les saintes dispositions de la divine Providence, et comme eux vous recevrez la même récompense : le saint Enfant Jésus vous sera donné dans cette pauvre étable ; vous allez recevoir votre Dieu. »

On ne saurait se faire une idée de l’impression que fit sur tous les esprits ce sermon si approprié aux circonstances. Il se produisit un mouvement d’émotion tel, que M. le Curé interrompit la cérémonie pour laisser un libre cours aux élans de piété et de dévotion qu’on avait besoin de se communiquer les uns aux autres. On parlait, mais c’était pour dire ses sentiments d’amour pour le bon Dieu ; on pleurait, mais c’était des larmes de joie ; on tressaillait, mais c’était de contentement et de bonheur : pas un seul en ce moment qui eût consenti à échanger sa place pour une autre. « Oui, répétaient et répétaient toutes ces bonnes gens, malgré le monde, malgré l’enfer, vive Dieu ! Nous serons chrétiens quand même ! ».

Le Curé chanta la messe, mais à demi-voix.

Que de ferventes prières s’élevèrent cette nuit-là de ce petit bois vers le ciel ! Seuls, pourraient nous le dire les Anges gardiens qui les présentèrent au Seigneur au pied de son trône éternel.

Tous les assistants, les enfants exceptés, s’approchaient de la Table sainte. Qui eût osé se trouver là sans recevoir le Bon Dieu ? Elle fut sainte cette communion ! Ils étaient purs ces coeurs d’hommes, ces coeurs de femmes, tous les coeurs de cette jeunesse accourue au pied de cet autel au prix de tant de sacrifices !

L’histoire nous apprend que la sainte Vierge Marie, aussitôt la naissance de son divin enfant, après l’avoir pressé sur son coeur, le remit entre les bras de saint Joseph, et tandis que saint Joseph, dans les élans d’un inexprimable amour, le pressait aussi sur sa poitrine, l’adorable petit enfant passa ses petits bras autour du cou du saint patriarche et le pressa affectueusement sur son adorable petit coeur.

Nul doute, assurément, qu’une semblable faveur n’ait été accordée en ce moment à ces généreux chrétiens. Ils en étaient dignes. Qu’il était beau de voir ces rudes visages, ces valeureux combattants se relevant de la Table sainte en laissant tomber de leurs yeux des larmes brûlantes d’amour qui descendaient s’égarer dans leur longue barbe touffue et agreste ! Que d’actes d’amour dans cette sainte et petite assemblée, dans tous ces coeurs abrités sous la sainte image du coeur adorable de Jésus.

C’était bien l’Église catholique des premiers jours, alors que l’Esprit saint descendait en langues enflammées dans le coeur de ses fidèles.

Le monde ne le vit pas, mais la cour céleste le contempla du haut du ciel.

Après la messe, deux vieillards vénérables par leur âge et leurs cheveux blancs, l’un du bourg, l’autre de l’Hardouinière (l’Ardouinère de Belleville-sur-Vie), s’approchèrent de l’autel. Ils remercièrent au nom de tous M. le Curé du bonheur qu’il leur donnait dans cette nuit ; puis d’une voix fortement émue : « Monsieur le Curé, s’écrièrent-ils, maintenant laissez-nous faire. Nous avons le Bon Dieu avec nous, nous ne craignons plus rien. – Eh bien ! oui, mes amis ; répond M. le Curé : Vive le Saint-Enfant Jésus ! »

Il fallait y être, nous dit une personne qui y était présente ; nous étions comme fous de joie et de bonheur. Nous ne craignions plus rien ; nous n’avions peur de rien. Les Bleus seraient venus que nous aurions chanté quand même. Nous chantions tous de notre plus grosse voix ; les vieux, les jeunes hommes, tout le monde, les femmes et les enfants comme les autres. Les uns étaient accroupis, les autres à genoux, d’autres debout ; on se remuait mais sans se gêner ; on chantait, mais tous ensemble : « Vive le Saint-Enfant Jésus ! … Vive le Saint-Enfant Jésus ! … » On devait nous entendre bien loin.

Les hommes qui montaient la garde eurent tout d’abord grand peur, croyant que les Bleus étaient tombés sur nous autres. Mais quand ils comprirent nos chants ils firent comme nous et se mirent à chanter eux aussi. Oh ! qu’il y avait longtemps qu’on avait entendu chanter de cantiques dans les champs ! On chanta jusqu’à l’aurore. Alors, M. le Curé fit partir tous ceux qui devaient remplacer les autres, demeurés à garder les villages. Ceux qui avaient le bonheur de rester jusqu’au soir, s’égapillèrent dans le bois ou le long des haies des champs voisins pour s’y reposer un peu. On alluma, dans plusieurs endroits des champs, de grands feux pour se chauffer, car il faisait bien froid. Le bois ne manquait pas, les nobles dames de la Voisinière (la Vézinière) ayant permis d’en prendre à volonté.

Au lever du soleil, dont les rayons perlaient entre les branches des arbres, M. le Curé dit une seconde messe, appelée la messe des bergers, pour les hommes qui avaient monté la garde pendant la nuit et qui étaient remplacés par d’autres, et aussi pour quelques infirmes qui, à leur grand chagrin, n’avaient pu venir pendant la nuit.

A dix heures commença la grand’messe qui fut chantée à haute voix. On ne craignait plus rien. Les hommes chantèrent deux fois le Credo. Ils tenaient à affirmer leur foi en Dieu et à le dire bien haut. Ils auraient bien voulu, si c’eût été possible, le faire entendre à tous les Bleus, à tous les impies de France et du monde entier.

Le monde, alors, n’entendit pas leurs voix, mais le monde sut, après, que ce petit peuple était bien, en toute vérité, un peuple chrétien, chrétien en paroles, chrétien en actions, chrétien quand même, chrétien toujours.

Abbé FAUCHERON, La Vendée Historique – 1902

Source : Chemins secrets

http://www.contre-info.com/une-messe-de-minuit-en-1794#more-40403