La réputation d'historien de Dominique Venner n'est plus à faire. Ainsi que l'écrit son éditeur, ses nombreux livres sur la Résistance, la Collaboration, le Baltikum, les révolutions fascistes, la guerre civile russe, l'Armée rouge ou le terrorisme l'ont fait connaître pour l'ampleur et la profondeur de ses vues. On sait qu'il dirige aussi « La Nouvelle Revue d'histoire (NRH) ».

Le prisme large de son érudition historique appliquée à toute l'Europe le désignait mieux qu'un autre pour écrire cette immense fresque du XXe siècle européen et de ses multiples tragédies. Relater en 400 pages, de façon claire et pratiquement exhaustive, les bouleversements historiques, politiques, idéologiques et militaires du siècle était une gageure. Tenant le pari, Dominique Venner montre notamment que l'histoire véritable des années 1920 et 1930 n'a vraiment rien à voir avec ce que l'on a raconté après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi, par exemple, des esprits aussi éminents que Carl Schmitt ou Martin Heidegger se sont-ils ralliés quelque temps au IIIe Reich naissant (époque où l'Association des rabbins allemands proclamait aussi son ralliement), alors qu'Oswald Spengler ou Ernst Jünger, bien que nationalistes allemands, furent d'emblée hostiles ? L'analyse fouillée qu'en fait Venner éclaire mieux la nature du IIIe Reich que des bibliothèques entières de livres vaseux consacrés au sujet.

Ainsi que l'écrit un commentaire récent : « Sur la Russie, l'Allemagne, l'Italie et même l'Espagne, le livre de Dominique Venner est un monument de savoir et un chef-d'uvre de pédagogie. Il se lit ou plutôt s'avale d'un trait. Dominique Venner sait aller droit à l'essentiel. Il nous offre des textes clefs (par exemple, cette lettre de 1927 dans laquelle Churchill dit son admiration pour Mussolini). Il excelle à mettre les nuances que l'enseignement en noir et blanc de l'histoire officielle nous avait fait oublier (en soulignant, par exemple, le classicisme de Mussolini et ses conflits avec Hitler). »

L'une des thèses de Dominique Venner est que l'histoire véritable du siècle a été dérobée aux Européens par les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, celle-ci n'étant jamais que le prolongement de la nouvelle guerre de Trente Ans commencée en 1914. Dans cet essai ambitieux, il entend donc restituer la réalité de cette histoire.

Première observation, il faut le dire, inattendue : avant 1914 rayonnait sur le continent un ordre européen spécifique et en bonne forme. A l'exclusion de la République française, secouée de remous, l'Europe était charpentée par des monarchies et des aristocraties modernes et dynamiques que la Première Guerre mondiale a détruites. Sur leurs décombres ont surgi les révolutions des années 1920 et 1930. Cependant, après de réelles tentatives de renouvellement de l'ordre rompu, ces révolutions sorties de la plèbe et des tranchées ont finalement aggravé les facteurs de décomposition qui avaient conduit à la catastrophe de 1914. Dominique Venner désigne notamment les nationalismes agressifs liés à la démocratisation de la vie publique, ainsi que la volonté de puissance technicienne, portée à un niveau destructeur jamais vu au cours de la Seconde Guerre mondiale.

La critique tout à fait nouvelle des grands systèmes idéologiques du XXe siècle, démocratisme américain, bolchevisme soviétique, fascisme italien et national-socialisme allemand, déplace l'angle de vue sous lequel on n'a cessé de lire le passé récent. Venner montre en quoi les révolutions des années 1920 et 1930, en dépit des espoirs parfois placés en elles, furent des impasses étrangères à l'authentique et longue tradition politique européenne. Ce regard libérateur replace l'Europe dans sa véritable trajectoire historique, ouvrant des perspectives neuves pour l'avenir.

Polémia, 30/07/06

Dominique Venner, « Le Siècle de 1914 / Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle », Pygmalion, 400 p., 22,50 euros.

culture et histoire - Page 1324

-

« Le Siècle de 1914 / Utopies, guerres et révolutions en Europe au XXe siècle » par Dominique Venner

-

Forces spéciales : La légion étrangère française

-

1226 : Un fastueux "Lion"

Restaurateur de l'unité de foi, grand rassembleur du royaume, Louis VIII mena en Languedoc la croisade contre les albigeois et l'hérésie cathare. La menace "séparatiste" était tout juste écartée lorsqu'il s'éteint, victime de la dysenterie.

Cette année-là, la troisième de son règne, Louis VIII, trente-neuf ans, menait en Languedoc la croisade contre les albigeois. « Majestueux et compréhensif », comme le décrit Ivan Gobry dans son récent et excellent ouvrage (1), il savait, en habile capétien, montrer suffisamment de force pour, sans en abuser, intimider les rebelles, les amener à se désolidariser de l'hérésie cathare et à se rallier à la couronne.

Implacable

Cela n'était pas allé tout seul. Louis, que nous avons vu dans nos articles précédents s'illustrer tout jeune auprès de son père Philippe II Auguste, avait déjà multiplié les prouesses au point d'être appelé « le Lion ». Implacable contre le fourbe et méchant Jean Sans Terre, roi d'Angleterre, qu'il avait vaincu magnifiquement, à La Roche-aux-Moines (2 juillet 1214) en conquérant l'Anjou quelques jours avant que Philippe Auguste ne remportât la victoire de Bouvines (27 juillet) contre toute une coalition germano-anglo-flammande (voir L'AF 2000 du 20 novembre 2008), le jeune Louis s'était alors vu offrir la couronne d'Angleterre par les barons anglais révoltés contre Jean Sans Terre. Il était entré solennellement dans Londres mais, à la mort de Jean, il n'avait pas tardé à renoncer sagement à cette entreprise démesurée et s'était effacé devant l'héritier anglais qui allait devenir Henri III (1217).

Le jeune Louis était encore prince héritier quand l'hérésie cathare, pourtant déjà combattue par la prédication de saint Dominique, était devenue un grave danger, non plus seulement pour la foi, mais aussi pour le royaume puisqu'elle animait dans tout le midi de la France un sentiment qu'on dirait aujourd'hui séparatiste. Cette curieuse religion, comme toute hérésie caricature de la vraie et dont le premier "concile" s'était tenu en 1165 à Albi (d'où le nom d'albigeois donné à ses adeptes), se prétendait assoiffée de pureté et assimilait la matière au mal. Elle niait le mariage et la famille, autorisait la débauche secrète et préconisait la désobéissance à toute autorité civile ou religieuse. De nombreux seigneurs languedociens, dont le comte de Toulouse, y voyaient une occasion de refuser l'allégeance au roi et aussi de s'emparer des biens de l'Église.

Non seulement le pape, mais aussi les seigneurs du Nord pressaient Philippe Auguste de se lancer dans une croisade, surtout après l'assassinat du légat du pape Pierre de Castelnau en 1208 par un écuyer du comte de Toulouse. Simon de Montfort, à la tête des seigneurs du Nord, avait remporté des victoires et avait offert en hommage au roi son suzerain les terres confisquées aux seigneurs hérétiques, mais il était mort en reprenant Toulouse (1218). Tout était à recommencer. Le prince Louis était alors allé les aider, avait pris Marmande, puis avait dû rentrer.

La soumission du midi

Devenu roi, Louis avait d'abord dû se soucier des domaines occupés par les Anglais. Ainsi avait-il pris Niort et soumis le Périgord (1224). Mais en 1226, plus possible de résister au pape : il dut se décider à réunir une armée à Bourges et s'en alla mettre le siège devant Avignon, ville stratégique aux confins du Comtat Venaissin inféodé au comte de Toulouse et du royaume d'Arles allié à l'empereur. La croisade prit trois mois de retard, mais la porte du Languedoc s'ouvrait et la rébellion put constater la force et la détermination du roi de France. Une ruée d'actes de soumission s'ensuivit (Beaucaire, Nîmes, Béziers, Narbonne, Carcassonne, Pamiers...), tandis que le comte de Toulouse s'enfermait chez lui.

Suivre la coutume capétienne

Ainsi, dit Ivan Gobry, Louis VIII venait « d'éteindre l'hérésie cathare et de réunir à la couronne les terres des barons qui la soutenaient ». Hélas, au retour, cette armée couverte de gloire fut frappée par la dysenterie. Beaucoup moururent. À Clermont, le roi tomba gravement malade. À Montpensier il fallut le transporter à l'abbaye bénédictine. Les Grands réunis d'urgence reconnussent sans mal que la succession reviendrait au fils aîné du roi, Louis, alors âgé de treize ans. Celui-ci n'avait pas encore été sacré mais il était évident pour tous que le salut de la royauté et de la France consistait à suivre la coutume capétienne.

Il fut aussi décidé que l'épouse du roi, Blanche de Castille, serait régente du royaume, et les Grands qui pouvaient penser qu'une femme ne saurait pas leur en imposer allaient vite s'apercevoir qu'ils se trompaient...

Alors mourut en paix le 8 novembre Louis VIII, restaurateur de l'unité de foi et grand rassembleur du royaume, chef d'État pacifique. Ce « fastueux personnage, mort trop jeune, dit Gobry, n'en a pas moins préparé le règne glorieux de son fils »... le futur saint Louis, sacré à Reims dès le 29 novembre. Il ne fallait pas laisser le trône vacant !

Michel Fromentoux L’Action Française 2000 du 1er au 14 octobre 2009

1 - Ivan Gobry : Louis VIII, fils de Philippe II ; Pygmalion, 238 p., 20,90 €.

-

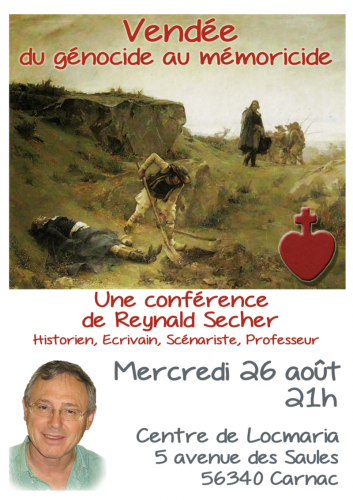

26 août : conférence de Reynald Secher à Carnac

-

Nominoë, père de la nation bretonne.

Au début du IXème siècle, l'Empereur Louis Le Débonnaire décida pour faire face aux révoltes incessantes des Bretons, de nommer à leur tête un homme de leur peuple et de leur langue qui, sorte de gouverneur, administrerait le pays pour le compte de l'empire. Son choix se porta sur un prince du nom de Nominoë, auquel il attribua les titres de "missus imperatoris", envoyé de l'empereur, et de "Dux in Brittania", chef de Bretagne.

L'administration de Nominoë en Bretagne fut bénéfique : il imposa à tous son autorité, assura la paix et favorisa la colonisation bretonne de la région située entre la Vilaine et le golfe du Morbihan. A la mort de Louis Le Débonnaire (840), l'empire carolingien se disloqua : Lothaire conserva le titre d'empereur mais dut partager l'empire avec ses deux frères, Charles le Chauve et Louis Le Germanique. A Charles le Chauve échut la majeure partie de la Gaule sous le nom de Francie Occidentale à laquelle fut attribuée la suzeraineté sur la Bretagne.Après bien des hésitations, Nominoë entra en rébellion ouverte contre Charles le Chauve, Roi de Francie ; après quelques rencontres indécises, les Bretons furent victorieux à Ballon près de Redon en 845. La victoire de Nominoë devait assurer l'indépendance de la Bretagne. Charles le Chauve, après une nouvelle tentative, infructueuse, pour soumettre les Bretons, signa la paix en 846. Mais la guerre ayant finalement repris, Nominoë s'empara de la Marche de Bretagne ; par la conquête des pays de Rennes et de Nantes, il donna à la Bretagne des frontières que l'histoire allait consacrer. Mais il les dépassa largement : la lutte se poursuivant, il envahit l'Anjou et le Maine ; il était rendu à Vendôme, lorsque la mort le surprit le 7 mars 851.

Par sa politique et ses victoires, Nominoë donna à la Bretagne son unité géographique, des institutions durables et une indépendance qui allait perdurer, avec des hauts et des bas, jusqu'en 1532. C'est pour cela que Nominoë, premier Roi de Bretagne, a bien mérité le titre de "TAD AR VRO", Père de la patrie que lui ont donné les historiens du siècle passé.

(d'après Histoire de la Bretagne, Skol Vreizh).http://racinescharnelles.blogspot.fr/2010/11/nominoe-pere-de-la-nation-bretonne.html

-

Emmanuel Ratier a rejoint les oies sauvages par Pierre VIAL

Un grand Résistant Identitaire s’est éteint ce 19 août 2015…

Emmanuel Ratier présent !

Nous, ses Amis, nous l’appelions Manu. On se connaissait depuis toujours. J’ai, dans mes archives, la collection de Fanal, bulletin ronéotypé incandescent que Manu réalisait alors qu’il était lycéen à Rouen. Il a été partie prenante de toutes nos aventures, de toutes nos – nombreuses – folies, nous qui sommes toujours restés les Don Quichotte de nos quinze ans. Jean Mabire avait pour Manu une grande estime (et il ne la distribuait qu’à bon escient…).

Pour beaucoup, Emmanuel Ratier c’est Faits et Documents, fruit d’un infatigable travail de bénédictin, accumulant des informations qui étaient autant de munitions pour notre camp. J’avais coutume de dire qu’Emmanuel avait, dans le genre, fait encore mieux qu’Henry Coston. Le compliment n’était pas mince et Manu le prenait pour tel, avec cette modestie qui, avec sa permanente gentillesse, le caractérisait.

Homme de travail et d’action, homme d’un courage aussi tranquille qu’imperturbable, Manu faisait face aux aléas de la vie avec la sérénité qui appartient à ceux qui ont le sentiment de mettre en application la vieille maxime des temps de la chevalerie médiévale : « Fais ce que dois ».

Chercheur dans l’âme, Manu avait réalisé de magistrales études sur les groupes de pression qui sont les véritables maîtres du jeu dans notre soi-disant démocratie. Avec, en 2011, un monument : Au cœur du pouvoir. Enquête sur le club le plus puissant de France (éditions Facta). Tous les journalistes un tant soit peu informés pillent allègrement – sans bien sûr jamais le citer – ce livre consacré au Siècle, ce cercle où se retrouvent, copains comme cochons, les puissants du monde de la politique et de l’économie, qu’ils soient censés être de droite ou de gauche (étiquettes destinées à amuser les gogos).

Sachant qu’un livre est une arme, Manu avait réussi la gageure d’installer au cœur de Paris une librairie politiquement très incorrecte, la Librairie Facta, visée à plusieurs reprises par des attentats terroristes (dont les auteurs, parfaitement connus des services de police, n’ont bien sûr jamais été inquiétés…). Les camarades de nos provinces de passage à Paris savent trouver chez Facta de quoi faire provision de saines lectures.

Mais je ne veux surtout pas oublier que Manu fut avant tout un militant (c’est pour moi, n’en déplaise à certains, le plus beau des compliments car le militant c’est, étymologiquement, un « combattant »). Militant, Manu le fut partout et toujours, y compris dans ces camps de mouvements de jeunesse où il tint souvent le rôle, aussi ingrat que vital, de cuistot. Je l’ai vu, heureux comme un pape, en voyant que son rata était apprécié de jeunes estomacs affamés (mais aussi par les anciens venus constater que la relève était assurée).

Le meilleur hommage qu’on puisse rendre à Manu est de continuer le combat, avec ténacité, comme il l’a toujours fait, contre vents et marées. Et nous savons qu’il marche en esprit dans nos rangs.

Salut, Manu. Rendez-vous au Walhalla, en compagnie de tous nos vieux camarades.

Pierre Vial, président de Terre et Peuple

• D’abord mis en ligne sur Terre et Peuple, le 20 août 2015.

-

Procès du livre "Nique la France" (Radio Courtoisie, 2015)

-

Jean-Yves Le Gallou et Emmanuel Ratier : l'Oligarchie et la désinformation (26 juin 2015)

-

Hotel Stella - Les Amis du Vent

-

Notre « France inerte » analysée par Tocqueville

Que penserait Tocqueville, aujourd'hui, où cinq républiques ont passé, où leur histoire, est connue, où l'on connaît aussi leur fin, du moins celle des quatre premières, la cinquième ne devant pas trop tarder, sans-doute, à nous dévoiler la sienne, qui ne devrait guère différer des précédentes ... leur histoire, leur fin et aussi leurs résultats ? Nous ne pouvons pas répondre pour Tocqueville. Simplement, l'on peut supposer que ce grand aristocrate, qui n'avait pas manqué de pressentir et de décrire ce que seraient les vices profonds des démocraties modernes et n'optait pour la République que par défaut, ne persisterait probablement pas à juger la République bonne pour le Français, ou pour la France... Autour de 1848, beaucoup d'intellectuels français ont vécu des années d'illusions que les faits démentiront. Aujourd'hui, la haine de l'ancienne dynastie n'a plus cours; au contraire, l'Histoire et sa diffusion à travers le grand public, l'engouement qu'il lui porte, ont amené comme une nostalgie assez répandue de l'ancienne France. A quoi s'ajoute la conscience largement partagée, que décrit fort bien Nicolas Bonnal, du piège moderne, ou républicain, ou démocrate, aujourd'hui refermé sur nous. D'où les déclarations Macron qui, peut-être, seraient aujourd'hui aussi celles d'un Tocqueville dégagé des illusions de 1848 et effrayé de leurs suites. LFAR

Hollande vient de dire que les traités se signent toujours en secret, et que le bon peuple n’y a rien à voir. Cette bonne nouvelle, jointe à la tyrannie européenne qui se renforce, contre la Grèce, contre l’Italie, contre le peuple allemand aussi, que Merkel oblige à se faire envahir (300.000 réfugiés en six mois) m’inciterait au désespoir, n’était cette relecture de Tocqueville, qui montre comment le piège moderne, ou républicain, ou démocrate se met en place en 1848.

Hollande vient de dire que les traités se signent toujours en secret, et que le bon peuple n’y a rien à voir. Cette bonne nouvelle, jointe à la tyrannie européenne qui se renforce, contre la Grèce, contre l’Italie, contre le peuple allemand aussi, que Merkel oblige à se faire envahir (300.000 réfugiés en six mois) m’inciterait au désespoir, n’était cette relecture de Tocqueville, qui montre comment le piège moderne, ou républicain, ou démocrate se met en place en 1848.Notre grand analyste, qui était alors ministre des Affaires étrangères*, reconnaît que « la république était sans doute très difficile à maintenir », mais aussi qu’elle est « assez difficile à abattre. La haine qu’on lui portait était une haine molle, comme toutes les passions que ressentait alors le pays. »

Il voit que le pays ne changerait plus pour la raison suivante :

« D’ailleurs, on réprouvait son gouvernement sans en aimer aucun autre. Trois partis, irréconciliables entre eux, plus ennemis les uns des autres qu’aucun d’eux ne l’était de la république, se disputaient l’avenir. De majorité, il n’y en avait pour rien. »

C’est l’entropie. Tocqueville découvre que si médiocre qu’elle soit, la république est bonne pour le Français. Et voici pourquoi :

« Je voulais la maintenir, parce que je ne voyais rien de prêt, ni de bon à mettre à la place. L’ancienne dynastie était profondément antipathique à la majorité du pays. Au milieu de cet alanguissement de toutes les passions politiques que la fatigue des révolutions et leurs vaines promesses ont produit, une seule passion reste vivace en France : c’est la haine de l’ancien régime et la défiance contre les anciennes classes privilégiées, qui le représentent aux yeux du peuple. »

Un des drames, en effet, de notre histoire moderne est que la nullité des élites républicaines, malhonnêtes oligarchies qui nous menèrent aux désastres militaires, aux humiliations coloniales, à la gabegie économique et au déclin démographique et culturel, ne suscitera jamais autant de haine et de ressentiment des masses (ces masses libérées en 1789 et aussitôt condamnées à cent jours de travail de plus par la loi Le Chapelier de 1791) que la vieille noblesse que Bonald ou de Maistre défendirent en vain.

Car on n’a pas besoin de la télé pour les mener par le bout de leur nez, ces masses !

Et leur excitation, vaine et souvent manipulée, reflète en fait leur inertie profonde.

Et Tocqueville d’ajouter :

« Je pensais donc que le gouvernement de la république, ayant pour lui le fait et n’ayant jamais pour adversaires que des minorités difficiles à coaliser, pouvait se maintenir au milieu de l’inertie de la masse, s’il était conduit avec modération et avec sagesse. »

Modération et sagesse qui nous mèneront au coup d’État de 1851, à la guerre prolongée de 1871, aux hécatombes de 1914, à la raclée de 1940, aux déculottées coloniales et aujourd’hui à l’anéantissement par le minotaure euro-américain.

Et notre masse inerte aura tout toléré. •

* Alexis de Tocqueville fut ministre des Affaires étrangères de juin à octobre 1849.

Nicolas Bonnal, écrivain