culture et histoire - Page 1494

-

Education Française

-

Les vertiges de la finance internationale

♦ Recension : Les vertiges de la finance internationale - H. Bourguinat, éd. Economica, Paris, 1987.

Le monde occidental, selon les économistes, vit aujourd'hui une “crise” de nature économique. Le paradoxe de cette crise — qui se traduit essentiellement par la hausse vertigineuse du taux de chômage, la baisse de la productivité dans les secteurs industriels (encore que ce dernier point fasse l'objet de nombreuses polémiques), la décroissance du taux de profit, et, enfin, la “restructuration” sectorielle des industries lourdes — réside dans l'incroyable prospérité des activités financières internationales.La finance est une activité de service qui s'appuie sur les différentiels de rentabilité qui existent dans les différents pays occidentaux. Différentiels de rémunération, bien sûr, qui se présentent sous la forme de taux d’intérêt ou de variations des devises-titres. L'activité “devises” nécessite une action rapide et quelquefois risquée, en particulier au sein d'un système de changes flottant. L’activité d'arbitrage est aujourd'hui très développée dans les banques, mais aussi dans des organismes très spécialisés souvent localisés à New York.

Des fundamentals à la “titrisation”

L'activité “titres” (les traditionnels portefeuilles d'actions et d'obligations mais aussi la multiplication des nouveaux instruments financiers — les instruments à terme étant les plus appréciés par les opérateurs du marché — qui envahissent depuis quelques années le marché mondial) connaît un bouleversement de nature historique, qui oblige de plus en plus les autorités institutionnelles nationales et internationales (gouvernements, commissions de contrôle et de régularisation, banque mondiale et banques centrales concernées, etc.) à une réflexion accélérée sur les éventuels outils de freinage et de contrôle des phénomènes d'emballement du marché. La déréglementation conjuguée avec la “dématérialisation” grandissante des titres (les Américains préférant le terme de “titrisation”) autorise l'auteur à parler de l’émergence d'une révolution financière (encore que parler de “révolution” en ce domaine puisse choquer tous les partisans d'une Révolution).

La situation actuelle est en effet un renversement total des rapports que le circuit financier entretenait avec l'économie. Jusqu'à récemment, l'économie, que les économistes anglo-saxons nommaient les "fundamentals", était une économie réelle. Il s'agissait de l'ensemble des indices de mesure de la production (PNB, PDB, Productivité) qui déterminaient le jugement sur la “santé” de telle ou telle économie. Par ailleurs, afin de préserver le niveau de vie des citoyens, mesuré en pouvoir d'achat, la lutte contre l'inflation était un indicateur important. De ce fait, entre 1980 et 1985, le taux moyen d’inflation des pays occidentaux était passé de 10 % à 4,5 %. Cette victoire était aussi celle des consommateurs, donc du taux de croissance de la demande. Parallèlement à cette réussite, le taux de croissance réelle de ces mêmes pays indiquait un très fort ralentissement de son développement. Il passait de 5% dans les années 1980/84 à 2 ou 3% à partir de 1985/86. Selon certains spécialistes, les prévisions de ce taux de croissance, qui mesure le développement des économies selon une échelle commune, seraient à réviser à la baisse.

Selon H. Bourguinat, 3 phénomènes majeurs domineraient aujourd'hui l'économie mondiale :

◘ 1) La pénurie de travail

La pénurie de travail contre une saturation des marchés. La demande de travail actuelle est largement supérieure à l'offre de travail. Les 16 millions de travailleurs au chômage, recensés dans les pays membres de l'OCDE, ne le démentiront pas (on peut par ailleurs penser que ce chiffre, déjà effrayant en soi, est en deçà de la réalité ; d'abord 1) parce que la politique de soi-disant créations d'emplois est un maquillage plus ou moins habile de l'aggravation constante du chômage ; nous pensons, ici, aux “travaux d'utilité collective” — TUC — en France ou aux CST et TCT belges ou encore au développement du secteur des services aux États-Unis, not. dans le secteur de la restauration. Ensuite, 2) parce que la définition statistique du chômeur prête évidemment à certaines variations à la limite de la manipulation politique).

Pour Bourguinat, le chômage résulte des causes suivantes : augmentation des coûts du travail dans la valeur-ajoutée du secteur industriel, baisse des gains de productivité due à la baisse de l'investissement (les capitalistes transfèrent leurs gains, leurs profits, non pas dans l'achat d'outils modernes de production — le terme savant étant la “Formation Brute de Capital Fixe” (FBCF) — mais dans des secteurs plus rentables en termes de profits à court terme ! Résultat : le coût de production de chaque unité augmente, l'argent dégagé sur la vente n'est plus (ou est moins) réinvesti dans un matériel, la profitabilité globale diminue.

◘ 2) Internationalisation et interdépendance : les fléaux de l'économie contemporaine

L'internationalisation contre l'autonomie de décision. L'interdépendance, évidente dans le cadre de l'économie internationale capitaliste (investissements hors frontières des multinationales, collaboration entre les États, circuits d'échanges entre économies développées exportant des biens finis et/ou semi-finis et économies en voie de développement exportatrices de matières premières, etc.), subit une transformation qualitative. La question de l'endettement des pays dits du Tiers-Monde et des États-Unis eux-mêmes induit une mondialisation progressive de l’économie. Selon Bourguinat, on analyse une contradiction entre des pouvoirs économiques nationaux (du moins en termes politico-juridiques) et une mondialisation progressive des forces du marché (Groupe des 5, capitaux flottants, …). Résultat : perte croissante de l'autonomie de décision des gouvernants, multipolarisation de l'économie. L'Amérique, emprunteur mondial net de capitaux (85 milliards en 1985, dont 60 milliards au Japon exprimés en US dollars) destinés à finance son déficit budgétaire (212 milliards de $ en 1985) et le déficit de sa balance courante (118 milliards la même année !) manipule le marché financier afin de surmonter le plus grave problème de son histoire économique.

◘ 3) L'économie financière contre l'économie réelle

Enfin, l'économie financière contre l'économie réelle. L'auteur parle ici de “méga-marché” mondial. Tout le monde peut en effet constater la croissance quasi exponentielle d'un marché de création et de mobilisation de fonds prêtables. Que ce soit sous la forme de “papier commercial” aux États-Unis, des options et des certificats de dépôts ou du MATIF en France, le marché financier mondial génère de manière de plus en plus évidente sa propre identité au détriment de l'économie réelle. La force de ce marché réside en partie dans l'existence de réseaux mondiaux de communication et d'information qui assurent la permanence d’activités de marché. Le décalage des fuseaux horaires permet, à l'heure de la "fermeture" des bourses européennes (le terme est au fond impropre puisqu'il n'y a pas vraiment de clôture boursière dans le cadre d'un marché dit continu), le report automatique des opérations sur les marchés nord-américains, puis asiatiques et même pacifiques (en particulier Sydney). La gamme des produits offerts s'étend chaque jour ; les anciennes catégories de titres sont aujourd'hui noyées dans une masse de produits financiers nouveaux sur des titres à court et moyen terme. Le “capitalisme du cow-boy” gagne sensiblement le monde entier et la Bourse de Londres est la première bourse européenne qui présente le profil de ce capitalisme fin de siècle (“Big Bang” d'octobre 1986).

Ceci constaté, l'auteur définit la finance internationale comme résultant d'une combinaison de 4 éléments :

- la mondialisation des marchés financiers

- les innovations financières

- la globalisation de la fonction financière

-

la “titrisation” (translation en français du néologisme anglais "securitisation").

Des variations erratiques dangereuses

En ce qui concerne les points c et d, l'activité des banques va consister à une politique de placement de papier à court terme auprès de sa clientèle pour le compte d'un emprunteur final. De fait, celles-ci développent depuis quelques années une fonction particulière, celle de l'intermédiation financière. Cette fonction implique la croissance des opérations “hors bilan” et la rémunération sous la forme de commissions. Le rôle traditionnel des banques, qui était celui d'accorder des crédits aux entreprises et/ou aux particuliers, régresse au profit d'une activité qualifiée d'hybride, située entre les crédits et les obligations (du type placement d'obligations à taux variables). Les objets de cette “titrisation” sont de plus en plus vastes : des encours hypothécaires aux cartes de crédit (“cards”) en passant par les crédits sur achat d'automobiles. Ces actifs liquides, très diversifiés comme on le voit, sont déjà soumis à une classification (le “rating”) mesurant le risque actuariel couru. L'élément intéressant, que souligne l'auteur, est que ces techniques nouvelles impliquent un mouvement de transfert du risque. Le risque, habituellement supporté par les intermédiaires professionnels (banques ou organismes de crédit) est désormais supporté par la multitude de souscripteurs finaux. La titrisation se conjugue ensuite avec la mondialisation des marchés financiers. En particulier celui du marché des changes. Ce dernier porte en lui les risques d'une véritable crise mondiale.

Les tentatives de stabilisation des variations des taux de change (conférences de New York et Paris du Groupe des 5 ou du Groupe des 7, si on inclut le Canada et l'Italie) sont l'expression de l'inquiétude grandissante suscitée par les conséquences catastrophiques potentielles pour l'économie internationale de ces variations erratiques des monnaies principales (dollar, yen, DM). Un souci nouveau provient de l’affaiblissement des moyens de contrôle concertés sur les mouvements de la masse des capitaux flottants. Ce risque de la perte de contrôle n'est bien entendu pas le fruit du hasard. Il correspond à un état donné de l'évolution du système (cf. p. 25). Ce phénomène global (financier mais aussi monétaire et commercial) exige des décisions urgentes. L’arbitrage réalisé au profit des investissements financiers par les capitalistes est suscité par le désir de profiter de la montée des taux d’intérêts réels, ainsi, bien sûr, que des taux de change sur les marchés déréglementés. Bourguinat, pourtant toujours très — voire trop — modéré dans ses jugements, parle alors de “dégénérescence” du système.

Les rééchelonnements anesthésient la crise et ne la résolvent pas

Dans la deuxième partie de son livre, Bourguinat nous introduit au problème fondamental de l'endettement international. L’impossibilité pour les pays en voie de développement d'honorer les intérêts de la dette rend la question cruciale pour l'avenir du système. Les rééchelonnements de paiement du service de la dette, s'ils ont pour fonction “d'anesthésier” la crise, ne règlent rien au fond. Idem pour les tentatives de “restructuration” de la dette ; ces décisions ne font que repousser le problème dans un avenir incertain. La décision prise en février 1987 par le gouvernement brésilien de suspendre pour un temps le remboursement de sa dette reflète bien la gravité du problème. L'impossibilité de remboursement des 15 milliards de $ de prêts à court terme accordés par les banques étrangères au Brésil est un indice significatif de la gravité de la situation (cf. Wall Street journal Europe, 26 fév. 1987, section 2).

D'autres pays sont d'ailleurs dans une situation identique de banqueroute : le Mexique (cas le plus connu), l'Argentine, le Nigeria. La dette du Tiers-Monde atteint aujourd'hui la somme fantastique de 1.000 milliards de $. En dépit des rééchelonnements successifs entre 1983 et 1985 (150 milliards), et les 100 milliards supplémentaires prévus en 86, l'impossibilité d'assurer le remboursement de la dette apparaît comme une évidence criante. Le continuum d'endettement qui en découle (où le financement devient une action quasi-spéculative, mais indispensable à la poursuite du mouvement) assure la survie des banques créditrices. Les tentatives américaines (Plan Baker) de proposer des solutions d'arrangement n'ont pas, jusqu’ici, débouché sur les améliorations espérées. D'autre part, certains débiteurs, peu désireux de se soumettre aux diktats du FMI ou de la Banque Mondiale (cf. les conséquences sociales et politiques de cette soumission en Tunisie en 1985) prennent des décisions de survie. Pour preuve, la décision unilatérale du Président péruvien de limiter le service de la dette à un pourcentage des exportations, exemple suivi par le Nigeria.

Le scandale de la réexportation des capitaux

Le scandale de cette situation réside aussi dans la réexportation des capitaux par les pays emprunteurs eux-mêmes ! En dehors des cas particuliers des Philippines et de Haïti, longtemps gouvernés par des potentats-escrocs, beaucoup de particuliers, appartenant à la grande bourgeoisie locale, ont confié leurs fortunes aux bons soins de banques étrangères, not. américaines. Ce transfert net (capitaux nouveaux reçus moins service de la dette), devenu négatif, aggrave encore la situation des pays débiteurs. Ces évasions de fonds (sous-facturation des exportations, surfacturation des importations, exportations clandestines, etc.) sont, dans la plupart des cas, dirigés vers des comptes en banque à New York, Zurich, Londres ou Miami (cf. étude citée du magazine américain Time, 2 juil. 1984).

Un autre élément est la position d’emprunteur net des États-Unis d'Amérique. L’endettement net américain avoisinait en 1986 la somme astronomique de 250 milliards de $. Selon certaines prévisions, ils pourraient atteindre dans les années 90 le montant de 1.000 milliards de $. Afin de financer le déficit gargantuesque de l'État, les États-Unis absorbaient déjà en 1985 près de 9 % de l'épargne brute du monde. Pour le journaliste du Financial Times, L. Thurow, cette situation met en danger l'équilibre planétaire.

Trois règles fondamentales

Dans une dernière partie de son travail, Bourguinat examine les différentes solutions possibles. Il énonce 3 règles fondamentales :

- permettre la croissance équilibrée de tous les pays ;

- développer régulièrement et substantiellement le commerce et l'investissement à l’échelle internationale grâce à un système d'ajustement des paiements internationaux ;

- enfin, créer un système financier ET monétaire international garanti par des prêteurs en dernier ressort.

Bourguinat présente ensuite quelques pistes qui, toutes, envisagent la stabilisation du système, par ex. par des zones de références monétaires, pivots d'une stabilité relative.

En conclusion, il apparaît que l'emballement du système financier international est moins un accident historique que le résultat d'une certaine logique du profit poussée jusqu'à son terme. L'idéologie libérale, dans toutes ses versions historiques, sous-tend ce système, en lui fournissant les valeurs de justification de son existence. Les vertiges de la finance, qu'évoque Bourguinat, sont au fond ceux de tout organisme livré à ses propres pulsions. Par ailleurs, l’intérêt politique de l'Occident, et des États-Unis d'Amérique en particulier, favorise le mouvement de croissance de cette activité proprement parasitaire. Les économies réelles, celles qui se traduisent per la production de biens et de services, l'organisation des unités de production que sont les entreprises, la distribution de la production auprès des consommateurs, tout ceci, mesurable selon des critères clairs (PNB, prix de vente, etc.) macro- et micro-économiques, est victime d'un système où la rente (spéculation facile) et le risque (irresponsable) sont les 2 piliers de chaque décision d'investissement. Il s'agit du système capitaliste.

► Ange Sampieru, Vouloir n°40-42, 1987.

-

[Dijon] Cerle Bossuet du 22 octobre 2014

La rentrée du Cercle Bossuet de l’AFE DIJON : "Militantisme & écologie politique" a été une réussite.

http://www.actionfrancaise.net/craf/?Dijon-Cerle-Bossuet-du-22-octobre

-

Le nazisme, à l’heure de la Modernité

Michaël Foessel, professeur de philosophie à l’école Polytechnique, a lu pourLibération l’essai de l’historien allemand Götz Aly, les Anormaux (Flammarion). Sa thèse : « Le national-socialisme, loin d’être un phénomène antimoderne, accomplit certaines des tendances les plus fortes de la modernité. » Le discours des nazis sur l’élimination des handicapés et les arguments d’aujourd’hui en faveur de l’euthanasie ne sont guère éloignés : il y a toujours des « vies indignes d’être vécues ». Extraits :

"En 1922, l’assemblée annuelle des neurologues de Saxe se réunit autour de la question : « Le médecin a-t-il le droit de tuer ? » Dans l’ambiance libérale de la République de Weimar, les réflexions se multiplient sur les vies qui ne sont pas « dignes d’être vécues ». Il s’agit surtout des handicapés mentaux dont certains médecins envisagent, avec les meilleures intentions du monde, d’abréger les souffrances. On retrouvera beaucoup de ces médecins pétris d’humanisme scientiste au sein de l’opération T4 qui, à partir de 1939 et sur ordre de Hitler, mettra en œuvre l’élimination dans des chambres à gaz des malades mentaux.

À l’heure où, par exemple à propos de Heidegger, il est de bon ton de se demander comment des esprits supérieurs ont pu adhérer au national-socialisme, vient de paraître en France un livre troublant sur cet assassinat des malades mentaux sous le IIIe Reich. Son auteur, Götz Aly, compte parmi les meilleurs spécialistes du nazisme et de la Shoah, mais son travail n’est pas seulement celui d’un historien. Sa thèse est que le national-socialisme, loin d’être un phénomène antimoderne, accomplit certaines des tendances les plus fortes de la modernité : hygiénisme militant, promotion du « progrès » même par la violence, rationalité instrumentale, efficacité bureaucratique.

Dans ce cadre, l’euthanasie des malades mentaux, au cours de laquelle plus de 200.000 Allemands et autant de Slaves furent assassinés légalement, prend une dimension vertigineuse. Les militants politiques, qui s’engagèrent dans les années vingt pour l’aide à mourir, s’élevaient aussi contre la peine de mort et pour le droit à l’avortement. Un certain nombre d’entre eux furent des adversaires acharnés du nazisme, mais, à l’instar de l’Association des médecins socialistes allemands, ils apportèrent leur soutien à « l’opération Mort miséricordieuse » (Aktion Gnadentod) décrétée par Hitler. Götz Aly reconstitue minutieusement la biographie de Paul Nitsche, le principal responsable médical de l’euthanasie forcée. Avant de mettre sa science au service des SS, il fut un psychiatre réformateur, soucieux du bien-être des patients et partisan d’une politique du soin bannissant l’usage de la camisole de force et des châtiments corporels. [...]"

Aujourd'hui, nous avons le CCNE.

-

Europa Nostra - Le Seigneur appelle ses militant!

-

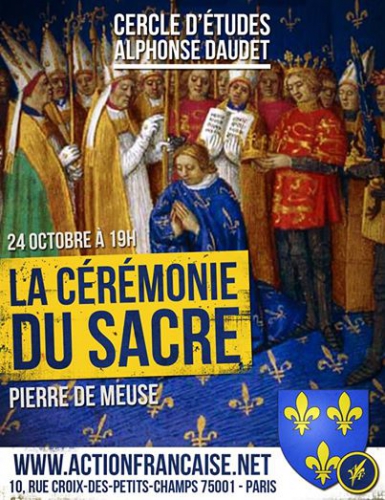

[Paris] Cercle du vendredi 24 octobre

Le prochain cercle des étudiants de l’Ile de France aura lieu le vendredi 24 octobre à 19h00 et aura comme thème : "La cérémonie du Sacre" dans nos locaux parisiens.

-

Les alternatives à gauche [CMRDS-Vidéo]

-

Le suicide français a commencé à la Révolution

Dans L'Homme Nouveau, Yves Chiron analyse le livre d'Eric Zemmour, qu'il trouve "décapant mais incomplet". Extrait :

"[...] À vrai dire, et c’est peut-être la faiblesse du livre, il aurait fallu remonter bien avant la mort du général De Gaulle. Par exemple, Zemmour insiste sur quelques étapes marquantes de la destruction de la famille, notamment, en juillet 1975, l’instauration du divorce par consentement mutuel. Mais ce n’était là que l’aggravation d’un mal inscrit dans la loi depuis longtemps : la Révolution a autorisé le divorce, la Restauration l’a supprimé, la IIIe République l’a rétabli. Idem, pour l’avortement (janvier 1975) : il aurait fallu remonter au moins à 1967, quand la contraception a été légalisée. On est étonné aussi que la date d’instauration du PACS, le 15 novembre 1999, n’ait pas été retenue. Elle a été le préalable de la loi Taubira (2013). Pareillement le démantèlement de la France paysanne a commencé dès l’époque de De Gaulle, avec le ministre Pisani, la mise en place de la PAC (Politique agricole commune) et le système mortifère des subventions agricoles.

Cela dit, il y a dans cet ouvrage de nombreuses pages qui ont une belle puissance de démonstration, ainsi celles consacrées au coup d’éclat du 16 juillet 1971 quand le Conseil constitutionnel, pour la première fois, a rejeté une loi, instaurant ainsi un « gouvernement des juges » qui prendra diverses formes. [...]

Mais il y a chez Zemmour plus que du pessimisme, du désespoir. Il déclarait récemment lors d’une interview télévisée : « Je déteste le XXIe siècle. C’est une époque médiocre, décadente, méprisable. » On ne peut pas détester son époque. On peut constater ses errements, les ravages des idéologies, néanmoins chaque époque a ses héros, ses résistants à la décadence, ses oasis de beauté, ses flambeaux de vérité. Zemmour qui dit ne pas croire en Dieu (mais qui mange casher, va à la synagogue et porte un petit rouleau de la Torah en médaille) méconnaît la tradition catholique et la vitalité catholique : il ignore ou passe sous silence l’oeuvre de défense et de restauration accomplie par Jean-Paul II et Benoît XVI. Il ignore ou passe sous silence ceux qui, dans le champ catholique, ont fait, avant lui et sous des formes différentes de la sienne, des constats souvent identiques (Marcel De Corte, Jean Madiran et d’autres). Il ignore ou passe sous silence la vitalité des écoles hors contrat. Il ignore ou passe sous silence le bonum diffusum sui qui part des monastères et des communautés religieuses. Bref, tout ce qui permet d’espérer encore."

-

Les 100 ans du suicide de l'Europe : 1914- 2014

La Guerre de 1914-1918 est fondamentale dans l'Histoire de l'Europe. Avant cet affrontement terrible, la Japhétie domine clairement le monde, directement, notamment par l'emprise coloniale, ou indirectement, par ses capitaux et ses contrôles des marchés extérieurs, des flux commerciaux aux entreprises locales bien souvent. Et sur tous les continents, du Chili à la Chine. Ne lui échappent que deux puissances, encore perçues comme secondaires ou régionales avant 1914, les États-Unis et le Japon. Ce n'est plus le cas en 1918, et encore moins après le deuxième épisode en 1945. La guerre qui éclate à l'été 1914 marque la première étape d'un processus d'effondrement de notre continent, qui non seulement ne pèse plus guère depuis des décennies sur le plan géopolitique, mais perd même sa substance biologique, chose la plus grave et véritablement mortelle. En 1914, il n'y a absolument que des Blancs en Europe. Les rares personnes de couleur sont souvent présentées comme des curiosités dans des spectacles ou des foires, ce qui n'est pas toujours du meilleur goût. Depuis, les choses ont bien changé, pour le pire.

L'équilibre des forces en 1914, fondement d'une guerre longue

La première guerre mondiale éclate en août 1914. Elle débute par une agression claire, mais pas injustifiée, de l'Autriche-Hongrie contre la Serbie, après sa déclaration de guerre le 28 juillet 1914. Les déclarations de guerre se succèdent entre grands États européens jusqu'au 4 août 1914. La Serbie avait toléré en son sein des activités terroristes dirigées contre l'Autriche-Hongrie, autour de la peu discrète organisation secrète panserbe « Main Noire » du colonel Apis (Dimitrijevic). Chose peu connue, le personnage, insupportable, dangereux pour tous, finit fusillé par les Serbes eux-mêmes, en exil à Thessalonique, en juin 1917. Par le jeu des alliances, et les traditions panslavistes et panorthodoxes, la Russie soutient la Serbie. Suivant des promesses explicites de Guillaume II d'Allemagne à François-Joseph, l'Allemagne se décide à venir en aide militairement à l'Autriche-Hongrie, pas de taille à lutter seule contre la Russie. Enfin les imprudences allemandes aidant, la France et le Royaume-Uni entrent en guerre à leur tour contre Berlin, puis Vienne. Sans un ultimatum absolument inacceptable adressé à la France, ou l'invasion de la Belgique, dans les premiers jours d'août 1914, la guerre aurait peut-être pu être restreinte à l'Est de l'Europe, débouchant alors sur une victoire des Puissances Centrales, à l'automne 1914 ou au printemps 1915 au plus tard. Les conséquences auraient été dramatiques alors pour la Serbie, significatives pour la Russie, mais sans commune mesure avec l'ébranlement continental de 1914-1918. Les dirigeants allemands, le haut état-major formulant ses exigences et les politiques les suivant docilement, dont on ne saurait faire les seuls responsables de la guerre, ont clairement manqué de prudence au moment décisif.

En 1914, aucune alliance n'est en mesure de gagner la guerre. À l'Ouest, les armées allemandes l'emportent en août en Belgique et dans le Nord de la France, mais sont battues en septembre 1914 sur la Marne, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaite décisive. À l'Est, après des succès initiaux, les Russes sont battus dès la fin août 1914 en Prusse Orientale, près du site historique médiéval de Tannenberg ; en revanche en septembre-octobre, ils l'emportent sur les Austro-Hongrois en Gallicie. En Serbie victoire autrichienne éclair est manquée à l'automne 1914. Le pays n'est envahi en sa totalité qu'un an plus tard, avec l'entrée en guerre de la Bulgarie.

Aussi, dès l'automne 1914, à l'Ouest, de la Mer du Nord à la frontière suisse, le front s'enterre, la guerre de tranchées s'installe, qui empêche toute percée décisive. L'entrée en guerre de l'Italie au printemps 1915 ne change rien non plus, ses armées se trouvant bloquées par le relief et une défense opiniâtre. Les défenseurs, soldats allemands d'Autriche comme croates, détestent en effet les Italiens et leurs ambitions territoriales sur ce qu'ils estiment être leurs terres. Les réseaux profonds de tranchées demeurent infranchissables, du moins jusqu'à l'invention d'une nouvelle arme, le char d'assaut, enfin à peu près fiable, fonctionnel et, nombreux lors de l'été 1918, typiquement le Renault FT-17. À l'Est, même si les tranchées apparaissent aussi, de la Baltique aux Carpates, le front demeure plus fluide, marqué dans la durée par une progression des Allemands. Toutefois, les généraux allemands commettent l'erreur de ne pas risquer d'offensive potentiellement décisive en 1916 ou 1917, visant Moscou ou Saint-Pétersbourg. Ils maintiennent aussi relativement trop de forces à l'Ouest, l'un étant lié à l'autre. À quoi s'ajoute l'erreur fatale de la guerre sous-marine poussée jusqu'à causer l'entrée en guerre des États-Unis au printemps 1917, après des avertissements explicites pourtant.

Une sinistre volonté mutuelle d'anéantissement

Domine, dès l'été 1914, et ce jusqu'à l'automne 1918, voire le printemps 1919 lors de l'élaboration des traités de paix, une volonté mutuelle d'anéantissement. Les Puissances Centrales comme les Alliés ne tendent à considérer comme acceptable qu'une victoire décisive, ôtant tout danger pour l'avenir. Selon un cercle vicieux, les souffrances endurées justifieraient leur prolongement, afin qu'elles ne se reproduisent plus jamais. Ceci obéit à une certaine logique, mais aboutit largement à l'anéantissement mutuel.

En 1914, un fort patriotisme domine dans les Nations authentiques, en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Serbie, en Russie. De façon plus complexe un certain loyalisme envers la dynastie des Habsbourg et l'Etat supranational en place subsistent encore en Autriche-Hongrie, doublé de la crainte d'une invasion russe, partagée par la majorité des peuples. Ce patriotisme dépasse les idéologies, y compris parfois explicitement internationalistes, comme les socialistes allemands et français, premiers partis politiques de leurs pays réciproques, qui se rallient sans difficultés à « l'Union Sacrée ». Le célèbre, du fait de la suite, déserteur russe Lénine, réfugié en Suisse, n'est alors qu'un surexcité sectaire très marginal au sein même du socialisme russe, très majoritairement loyaliste envers sa Nation, et ce jusqu'à l'automne 1917. Ce patriotisme, en soi sain, et l'on en souhaiterait bien davantage aujourd'hui, souffre d'un esprit sinon ouvertement agressif, du moins conspirationniste contre d'autres peuples européens : les Allemands d'Autriche ou d'Allemagne dénoncent le complot panslaviste russe, ou russo-serbe, contre la germanité ; les Russes s'alarment du complot pangermaniste, voire judéo-allemand, contre la Russie ; les Français et les Britanniques craignent le complot allemand contre leurs pays, avec des arguments tirés de la domination croissante des marchés, y compris nationaux, par des grandes entreprises industrielles allemandes. Sur ce thème se développent des haines raciales et nationales suicidaires entre Européens : les pangermanistes tendent à théoriser une prétendue animalité slave, tandis que des scientifiques français de renom se ridiculisent entre 1914 et 1918 en prétendant faire des Allemands des hommes-singes, descendants de Néandertal. Ce dernier est lui-même représenté de façon encore outrageusement simiesque à l'époque.

À côté de ce racisme agressif absurde entre Européens, se développe l'idée que tous les moyens sont permis pour vaincre. Sur le plan strictement tactique, c'est l'usage des gaz de combats. Sur le plan stratégique, c'est l'appel à des Nord-Africains, des Noirs, des Indiens, pour compléter massivement les rangs des armées françaises et britanniques. Dans le camp opposé, les Allemands réussissent à entraîner l'Empire ottoman à leurs côtés dans la guerre en novembre 1914, ce qui se traduit par un appel au djihad mondial par le sultan-calife d'Istanbul. Il n'a heureusement pas été entendu par les musulmans hors de son empire. Mais le calcul n'avait pas paru absurde et il aurait entraîné en cas de réussite de grands massacres de Blancs en Afrique du Nord. De même, Berlin et Vienne sont complices, au moins passives, du génocide arménien, accompli par l'armée turque et ses auxiliaires kurdes à partir de 1915. La France, effectivement en gros besoin de main d'œuvre, inaugure l'immigration extra-européenne sur notre continent, d'une ampleur encore réduite mais déjà significative, avec toutes les perspectives dramatiques de long terme que nous subissons. Pour se détruire réciproquement, les Blancs d'Europe déchaînent des forces qui, sur le long terme, se retourneront contre eux. Chaque camp dénonce alors avec virulence le manque de discernement de l'autre, et celui-là seul, alors qu'ils sont également coupables.

Le premier des trois suicides de l'Europe

Cette lutte à mort, avec pour seule perspective admissible la victoire, empêche toute paix de compromis, malgré de discrètes tentatives allemandes ou austro-hongroises à l'hiver 1916-1917. En 1917, la Russie s'effondre, avec deux révolutions successives, libérale puis bolchevique, en mars et novembre, dites de Février et d'Octobre. L'Autriche-Hongrie frôle déjà l'effondrement intérieur et l'éclatement dans une ambiance dramatique de famine. Les Alliés, grâce à la prépondérance navale britannique, réalisent en effet un strict blocus des Puissances Centrales, effectif en 1915, dont sont victimes avant tout les enfants, nettement moins les soldats adverses, prioritaires dans l'attribution du peu de nourriture disponible. La France et l'Allemagne subissent d'importantes grèves ouvrières, doublées même de mutineries dans l'armée française, vite réduites, avec fermeté et humanité par le général Pétain. L'Italie frôle l'effondrement complet, militaire, politique, économique, suite au désastre de Caporetto d'octobre-novembre 1917. En mars 1918, les Allemands, vainqueurs à l'Est, imposent au gouvernement russe bolchevique le traité de Brest-Litovsk, très dur pour la Russie, reculant ses frontières de 1000 kilomètres vers l'Est. Il sépare les Baltes et Slaves non-Russes, Polonais, Biélorusses, Ukrainiens, de Moscou.

À l'été 1918, l'Allemagne perd militairement la guerre à l'Ouest, du fait de la supériorité technique française avec les chars FT-17, et de l'arrivée de plus en plus massive de divisions fraîches d'infanterie américaine. À défaut d'avoir sur le terrain un rôle stricto sensu décisif, elles créent assurément un grand choc psychologique. Ces réserves humaines considérables rendent toute résistance allemande impossible au-delà du printemps 1919, même en cas de prolongation obstinée de la lutte, chose comprise par les stratèges allemands dès septembre 1918, et connue de tous les milieux dirigeants ou parlementaires.

En novembre 1918 ont lieu des révolutions en Allemagne et en Autriche-Hongrie, renversant les monarchies et provoquant l'explosion territoriale de cette dernière. La certitude de la défaite, discutée dans les parlements, répercutée dans les journaux, précède la révolution et non l'inverse. Toutefois, les élites traditionnelles allemandes, hongroises ou autrichiennes, ont été lamentables, en abandonnant le pouvoir à des libéraux et socialistes, avec un danger communiste réel en perspective.

Les traités dits de la banlieue parisienne de 1919-1920, Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Trianon, Sèvres, sont pensés dans la logique d'un affaiblissement durable, voire définitif, des vaincus. Ils s'en approchent sans jamais y parvenir vraiment, d'où le germe de nouvelles guerres, immédiates en Asie Mineure, ou différée de vingt ans ailleurs. Toutefois, il faut reconnaître que les Allemands ont fait subir la même chose un an plus tôt à la Russie. Une paix plus équilibrée, n'imposant pas de recul allemand à l'Est, et préservant la Hongrie historique, aurait été infiniment préférable. Il n'est envisagé par aucun des protagonistes alliés. La guerre a tué plus de 9 millions de soldats européens ; la grippe espagnole frappe en 1918-1919 et emporte autant de vies humaines. La dynamique démographique du continent est brisée. Le discours sur l'immigration nécessaire pour redresser notre démographie domine déjà dans les années 1920, même s'il est encore entendu alors que les immigrés blancs sont plus désirables, ou seuls désirables, selon les couleurs politiques.

Le deuxième suicide de l'Europe est donc la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945). Elle reprend l'intensité de la première, en pire. Il est courant d'insister sur l'aspect idéologique de ce conflit, par contraste avec le premier. Ce qui est vrai s'agissant du pouvoir américain, sous l'impulsion de l'idéologue fanatique Roosevelt, franc-maçon spiritualiste et mondialiste, rêvant la future ONU en république universelle, dès 1941. Mais cela est moins pertinent pour les protagonistes européens, tout comme d'ailleurs nippons ou chinois. Significativement le conflit éclate sur la volonté réciproque d'une explication finale entre nations allemande et polonaise. De façon étonnante, les Polonais ont gagné, compensant à l'Ouest les pertes à l'Est face aux Russes, suivant l'échange imposé par Staline. Même l'URSS de Staline bâtit l'essentiel de sa propagande de guerre sur le nationalisme russe, certainement pas le communisme, nullement oublié mais jugé peu mobilisateur, et effrayant potentiellement pour Churchill et Roosevelt. Les pertes humaines sont absolument considérables en URSS, en Allemagne, en Pologne, en Croatie et en Serbie. L'Allemagne ne se remet jamais de ses 8 à 9 millions de morts.

Le troisième suicide n'est pas lié à une guerre, mais offre un exemple unique dans l'Histoire de capitulation sans cause rationnelle. C'est l'ouverture totale des frontières européennes à l'immigration allochtone, non leucoderme, de peuplement. Cette absurdité suicidaire est provoquée certes par l'endoctrinement idéologique imposé après 1945 à travers notamment le mondialisme de l'ONU. Toutefois, les discours sur l'accueil des populations de couleur, ou de sympathie pour l'Islam, prononcés par des officiels, à Paris comme à Berlin, remontent largement à 1914-18, chose trop oubliée.La première mosquée en France, à Paris, date significativement de 1920. Maurras avait eu raison à l'époque de s'y opposer prévoyant la suite.

Toute l'Europe Occidentale est concernée par la colonisation africaine à partir des années 1950, en particulier la France, la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne. Le phénomène s'étend des années 1970 à 1990 de la Norvège au Portugal. Seul l'Est du continent, ruiné durablement par le communisme, et pas rétabli par l'ultralibéralisme, demeure à peu près épargné, pour l'instant.

Avec le recul on comprend mieux à quel point 1914 marque la fin d'un monde et le début de la longue et douloureuse agonie de la civilisation blanche, européenne et chrétienne. Cette guerre fut une folie, un suicide dont nous n'avons pas fini de payer le prix un siècle plus tard.

Scipion de SALM. Rivarol du 11 septembre 2014

-

La dictature du bien-être

Aldous Huxley pensait avoir fait œuvre de fiction en situant sonBrave new world au IIIe millénaire. Il est mort en constatant que la société sans souffrances et sans besoins insatisfaits était en passe de devenir la triste réalité de notre temps et que, comme dans sonBrave new world, tout individu libre ou faisant preuve de quelque pensée originale était déjà considéré comme malfaisant par des masses conditionnées par ce que le socio-anthropologue Arnold Gehlen a appelé la dictature du bien-être. Car la religion du bien-être est bel et bien devenue dictature.

Cette volonté, partout affirmée, de satisfaire les désirs matériels et la soif de consommation des hommes de notre temps n’est du reste pas choquante en soi : elle est intrinsèquement liée à l’existence même de la fonction de production telle que la connaissent les sociétés d’origine indo-européenne. Mais dans le système de tripartition du monde indo-européen, tel que l’a dégagé Georges Dumézil, la fonction de production demeure impérativement subordonnée à la fonction guerrière et, surtout, à la fonction de souveraineté. Or le drame est que nous assistons à une inversion de ce rapport de subordination, que la société entière se trouve dominée par ces exigences consuméristes, et que l’économie s’est investie du pouvoir de résoudre tous les problèmes humains.

En réduisant tous les facteurs sociaux à l’économie, la société marchande fait de celle-ci l’instrument d’un développement global, motivé par une fausse conception du bonheur, mélange illusoire d’abondance matérielle et deloisirs plus ou moins organisés. Ce qui laisse croire qu’il n’existe que des besoins et des désirs matériels, que ceux-ci ne sont qu’individuels, toujours quantitatifs et toujours susceptibles d’être comblés. Certains patrons n’hésitent d’ailleurs pas affirmer que “l’entreprise fait le monde”. Pour Entreprise et progrès, qui se veut le “poil à gratter” du CNPF [ancêtre du MEDEF], les mutations de l’entreprise déterminent les mutations sociales, l’entreprise est le phénomène directeur de la société, phénomène auquel les Français auraient toutefois quelque peine à s’adapter en raison de leurs “tares culturelles” (sic).

Le pire est sans doute que la plupart des gens se laissent prendre à l’apparente générosité de ce totalitarisme économique. Les arguments de bon sens ne manquent pas. Valéry Giscard d’Estaing écrit : « Seules les économies de marché sont réellement au service du consommateur. Si on laisse de côté les idéologies pour ne considérer que les faits, force est de constater celui-ci : les systèmes économiques dont la régulation est assurée par une planification centrale offrent aux consommateurs des satisfactions incomparablement moins grandes en quantité et en qualité que ceux qui reposent sur le libre jeu du marché ». Mais au nom de la liberté individuelle d’accéder à la consommation de masse, ce totalitarisme diffuse un individualisme forcené — l’hypersubjectivisme dont parle Arnold Gehlen — qui décompose les groupes humains en détruisant les liens sociaux et organiques de leurs membres, en interdisant tout projet collectif, historique ou national.

Pourtant, à force de promettre le bonheur pour tous et tout de suite, le libéralisme marchand finit par engendrer des espoirs déçus et une ambiance d’insatisfaction collective. Le mythe égalitaire du bonheur obligatoire s’est ici couplé avec celui de la progression indéfinie du niveau de vie individuel, quelle que soit la prospérité des circuits économiques. Paradoxalement, chaque accroissement quantitatif de ce niveau de vie renforce l’insatisfaction psychologique qu’il était censé éliminer, provoquant dans le corps social une dépendance quasi physiologique à l’égard des désirs économiques, avec les multiples conséquences pathologiques qui en découlent. « La fausse libération du bien-être — écrit Pasolini — a créé une situation tout aussi folle et peut-être davantage que celle du temps de la pauvreté » (Écrits corsaires).

L’attente d’un progrès automatique et mécaniquement acquis rend les hommes esclaves du système et les dispense de faire preuve d’imagination et de volonté. La dictature du bien-être use les sensations et finit par user l’homme. Konrad Lorenz écrit : « Dans un passé lointain, les sages de l’humanité avaient déjà reconnu fort justement qu’il n’était pas bon pour l’homme de parvenir trop bien à son aspiration instinctive à atteindre au plaisir et à se soustraire à la peine ». Émoussé par l’habitude, le plaisir exige alors une surenchère permanente et entraîne à la perversion. Les consommateurs modernes veulent impatiemment avoir tout et tout de suite, mais cette hypersensibilité à la privation les rend en réalité incapables de goûter les joies de l’acquisition. Konrad Lorenz précise encore : « Le plaisir n’est que l’acte du consommateur. La joie est le plaisir de l’acte créateur ».

Arnold Gehlen a nommé pléonexie cette aliénation psychologique par laquelle la satisfaction d’une revendication égalitaire provoque un surcroît de désir égalitaire. Et il a nommé néophilie cette incapacité profonde des mentalités soumises à l’esprit marchand à se satisfaire d’une situation acquise. Ce qui conduit le système à entretenir un état de rébellion permanent, d’autant plus vif que cette insatisfaction paraît toujours plus insupportable. C’est une spirale sans fin. La hausse indéfinie du niveau de vie, promise et revendiquée dans n’importe quelle conjoncture, est un facteur de crise, tant et si bien qu’à la limite, cette dictature du bien-être menace le système même qui l’a engendrée tout en aliénant toujours plus profondément ses sujets.

Asservis au mythe égalitaire du bien-être, les consommateurs sont en effet en voie de domestication rapide. L’éthologie nous a enseigné l’histoire du Sacculina carcini, ce crabe d’apparence normale qui, dès qu’il se fixe en parasite sur un autre crabe, perd ses yeux, ses pattes et ses articulations pour devenir une créature en forme de sac — ou de champignon — dont les tentacules souples plongent dans le corps de l’animal parasité. « Horrible dégénérescence », s’écrit Konrad Lorenz qui ne peut s’empêcher d’observer déjà des « phénomènes de domestication corporelle chez l’homme ». Ainsi l’humanité s’est-elle engagée dans une voie qui la laisse survivre mais qui la prive de sensibilité, vers une sorte de Brave new world peuplé de parasites “vulgarisés”…

Cet asservissement mental aux bienfaits illusoires du progrès continu fabrique, selon Raymond Ruyer, des peuplescourts-vivants. Repliés dans leur cocon douillet et préservés du monde extérieur, ces peuples s’accrochent à des valeurs à court terme et se contentent d’actes aux conséquences immédiatement et directement mesurables ou quantifiables, exprimées en valeurs économiques convenues. Ce qui conduit nos hommes d’État à se définir comme “de bons gestionnaires de l’affaire France”, assimilant ainsi le pays à une sorte de “société anonyme par actions-bulletins de vote”.

L’individu court-vivant n’envisage plus son héritage et son après-mort : sa descendance et sa lignée deviennent pour lui des concepts incompréhensibles. Il gère au jour le jour son destin étroit et limité, se contentant de rendre des comptes sur ses activités aux gestionnaires placés plus haut que lui. Il navigue à vue, calculant même — grâce auxnouveaux économistes à qui rien n’est impossible — le prix de son enfant jusqu’à sa majorité. L’affection, non mesurable, est ainsi remplacée par des liens contractuels.

Dans le Manifeste du Parti Communiste (1848), Karl Marx écrit :

« La bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité à quatre sous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange et, à la place des libertés si chèrement acquises, elle a substitué l’unique et impitoyable liberté du commerce (…) Elle force toutes les nations à adopter le style de production de la bourgeoisie, même si elles ne veulent pas y venir. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c’est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle forme le monde à son image ».

Comment mieux décrire les effets destructeurs, pour les cultures, de l’esprit marchand propagé par la bourgeoisie ? Ces cultures se trouvent ainsi réduites à de simples comportements de consommation et le seul langage admis est celui du pouvoir d’achat, potentiellement égal chez tous les peuples et sur toute la Terre. Cette volonté de diffusion d’un seul mode de vie menace à terme la richesse culturelle de l’humanité. De même que pour les marchands classiques, les frontières et les mœurs variées constituaient des obstacles intolérables, pour la société marchande, les différences ethniques, culturelles, nationales, sociales et même personnelles, doivent être inexorablement résolues. Le rêve universaliste d’un vaste et homogène marché mondial de la consommation annonce l’avènement de l'homo œconomicus.

Dépassant ainsi largement sa fonction de satisfaction des besoins matériels essentiels, l’économie est devenue le fondement même de la nouvelle “culture” universelle. Cette mutation a réduit l’homme à n’être plus que ce qu’il achète : pour employer un mot à la mode, il s’est réifié. Et Valéry Giscard d’Estaing de définir en ces termes son projet politique : « Promouvoir une immense classe moyenne de consommateurs ». Dictature du bien-être ? Dès 1927, Drieu La Rochelle nous mettait en garde :

« L’étouffement des désirs par la satisfaction des besoins, telle est l’économie sordide, découlant des facilités dont nous accablent les machines, qui viendra à bout de nos races. L’abondance de l’épicerie tue les passions. Bourrée de conserves, il se fait dans la bouche de l’homme une mauvaise chimie qui corrompt les vocables. Plus de religions, plus d’arts, plus de langages. Assommé, l’homme n’exprime plus rien » (Le Jeune Européen).

► Guillaume Faye, éléments n°28, 1979.

https://web.archive.org/web/20141018052826/http://www.archiveseroe.eu/bourgeoisisme-a48290670