culture et histoire - Page 466

-

GALERE.Com l'émission culturelle du Cercle Richelieu

-

La Petite Histoire : Marie Marvingt, une aviatrice française d’exception

Au cours de sa vie, elle a à peu près tout fait, et tout réussi. Née en 1875, Marie Marvingt va connaître une vie longue et bien remplie, riche d’aventures, de records et de dangers. Pionnière de l’aviation, elle est aussi une sportive hors-norme : ski, marche, natation, alpinisme, tir, cyclisme… À une époque où les femmes ne sont pas encore légion dans ces domaines, celle que l’on surnomme « la fiancée du danger » va marquer l’histoire, notamment à bord de son avion où elle réalise de nombreux records. Elle s’engagera aussi incognito dans les tranchées de la Grande Guerre, et participera à la seconde dans l’aviation sanitaire, un domaine où elle apportera beaucoup. Une vie exceptionnelle sur laquelle nous allons donc revenir, en tentant bien-sûr de suivre le rythme…

https://www.tvlibertes.com/la-petite-histoire-marie-marvingt-une-aviatrice-francaise-dexception

-

Paul-Emil von Lettow-Vorbeck et la guerre de brousse (1914-1918)

Lorsque qu’éclate la Première Guerre mondiale, les colonies allemandes en Afrique qui correspondent à l’actuelle Tanzanie, ainsi que le Rwanda et le Burundi, sont cernées par les puissances d’Europe de l’Ouest. Les Anglais sont au nord (actuel Kenya et Ouganda), les Belges occupent le Congo à l’ouest et les Portugais, le Mozambique au sud.

-

La citadelle de Renaud Camus

Voué aux gémonies par les chantres du politiquement correct, Renaud Camus n'en est pas moins un écrivain talentueux, dont les ouvrages sont de puissants antidotes à la "déculturation" qu'il dénonce par ailleurs.

Ce qu'il est désormais convenu d'appeler "l'affaire Camus" aura au moins eu pour mérite d'attirer l'attention de nouveaux lecteurs – et non des moindres, tels Paul-Marie Coûteaux, Élisabeth Lévy ou Alain Finkielkraut – sur l'oeuvre de l'un des plus grands écrivains français vivants dont seule une poignée de happy few se délectait jusqu'alors.

-

MERCREDI 21 JUILLET : JEAN-CHRISTOPHE GRUAU, LIBRAIRE PARISIEN, INVITÉ DE L'ÉMISSION "SYNTHÈSE" SUR TV LIBERTÉS

Cette dernière émission « Synthèse » de la saison est consacrée à la défense des librairies non-conformistes. Fort heureusement, il en existe quelques-unes en France. Ces librairies, dans lesquelles sont diffusés des livres que l’on ne trouve généralement pas ailleurs, sont des espaces de libertés essentiels pour ceux qui refusent la mainmise de l’idéologie dominante. Elles constituent une véritable alternative aux multinationales du prêt-à-penser que sont les GAFA dont l’objectif est d’avoir le monopole de l’édition et de la diffusion dans le monde.

Il nous a donc semblé opportun de donner la parole à l’un de ces libraires parisiens, Jean-Christophe Gruau (La Librairie française, 5 rue Auguste Bartholdi 75015), qui se battent quotidiennement pour que l’on puisse encore acheter librement les livres que nous souhaitons lire.

Il est reçu par Roland Hélie et par Philippe Randa, eux-mêmes éditeurs.

LES PRÉCÉDENTES ÉMISSIONS CLIQUEZ ICI

SITE DE LA LIBRAIRIE FRANÇAISE CLIQUEZ LÀ

-

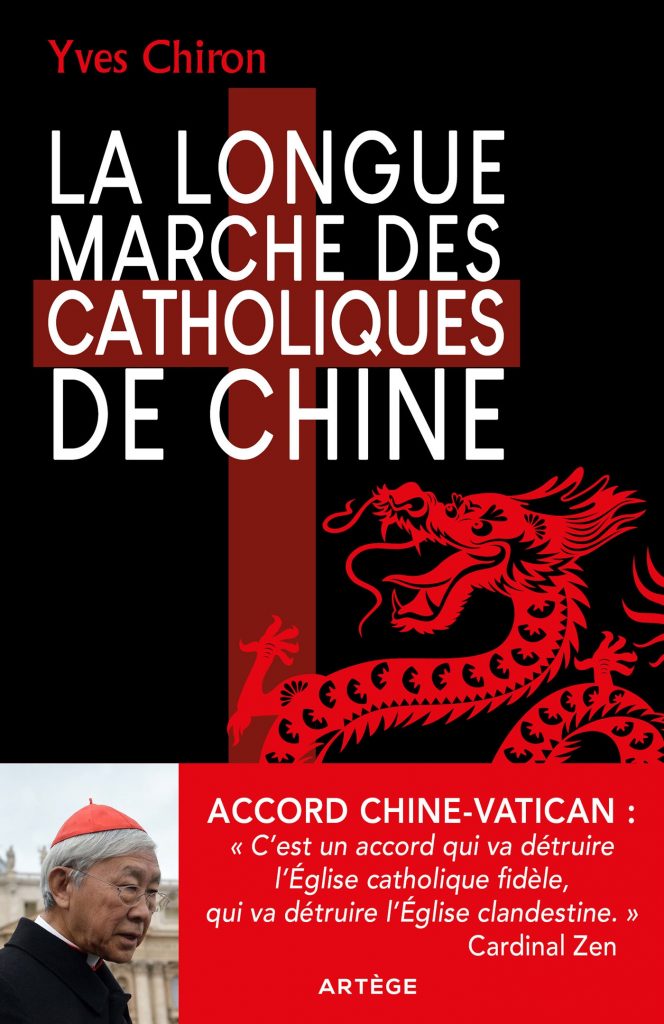

La longue marche des catholiques de Chine (Yves Chiron)

Yves Chiron, directeur du Dictionnaire de biographie française et historien, s’est spécialisé dans l’histoire de l’Eglise catholique et a publié de nombreux ouvrages et articles sur le sujet.

C’est sur la situation périlleuse des catholiques en Chine qu’il pose cette fois un regard attentif. Selon le Bureau national des Affaires religieuses, il y aurait 5,7 millions de catholiques en Chine.

-

AU CŒUR D'UNE SECTE MAÇONNIQUE, LES CARBONARI | HISTOIRE DE FRANCE

-

De la déesse de l’aurore

[ci-dessus : Eos, Evelyn De Morgan, 1895]

En ce 15 août, il me paraissait intéressant de consacrer un article à une déesse fondamentale au sein des mythologies indo-européennes, déité vierge uniquement lorsqu’elle adopte une dimension guerrière, à l’instar de Pallas Athênê en Grèce.

À l’origine, les divinités indo-européennes patronnent les éléments de la nature, et en particulier le ciel, la terre et les astres, mais aussi les phénomènes atmosphériques. Jean Haudry a notamment démontré que le système trifonctionnel indo-européen était appliqué aux cieux, ceux-ci se partageant entre le ciel de nuit, correspondant aux forces telluriques et infernales, le ciel de jour, correspondant à la lumière des divinités souveraines, et enfin le ciel intermédiaire, le *regwos (ou « érèbe »), ciel auroral et crépusculaire, lié à la couleur rouge, mais aussi ciel d’orage.

-

ALGER 1830 : Une colonie fiscale turque

Nous avons demandé à J.-P. Péroncel-Hugoz, qui fut correspondant du Monde à Alger, et dont les livres témoignent d’une profonde intelligence de tout ce qui a trait au monde musulman, de nous éclairer à ce sujet. Nous le remercions de nous avoir adressé la précieuse analyse suivante.

En 1830, l’Algérie n’existait pas. La France allait l’inventer. Le mot même d’”Algérie” a été forgé par nous. On ne connaissait alors que “la Régence d’Alger”, abri de pirates et corsaires islamo-méditerranéens, colonie fiscale ottomane depuis le XVIe siècle.

-

Nature, culture, génétique : une anthropologie réaliste pour une écologie à l’endroit

De vibrants appels à « sauver la planète » résonnent aujourd’hui de toutes parts : ils ne sont dénués ni d’arrière-pensées politiques, ni d’incohérences. Peut-on en effet dénoncer les ravages provoqués par la production de masse et la société de consommation sans renoncer au mythe du progrès et du développement indéfinis ? Déplorer les effets environnementaux de la mondialisation et prôner dans le même temps la mise en place d’une gouvernance mondiale ? Souligner les conséquences désastreuses de la dérégulation économique libérale et vanter les mérites d’une vision libertaire de l’homme et de la société ?