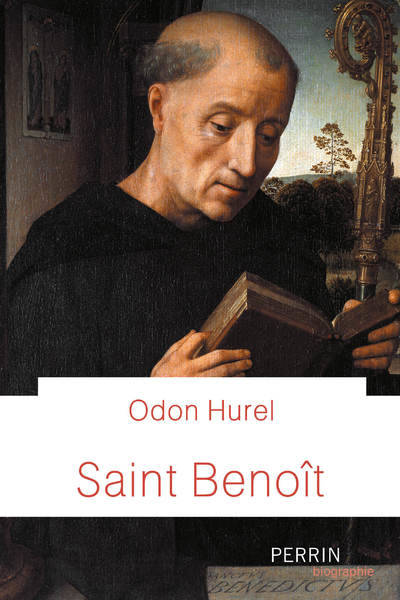

Odon Hurel, directeur de recherche au CNRS, est spécialiste du monachisme bénédictin et a publié plusieurs ouvrages sur le sujet. Cette fois, il signe une biographie de Benoît de Nursie, devenu Saint Benoît, dont la transmission de la figure doit beaucoup au succès de la diffusion de la Règle, en particulier à partir de l’époque carolingienne. Ce livre tente de nous faire découvrir la vie de Benoît de Nursie , homme du VIe siècle, et de dégager, à la manière des archéologues, strate par strate, l’accumulation des fonctions attribuées à Saint Benoît dans l’histoire de la civilisation occidentale. Odon Hurel cherche donc, dans un premier temps, à reconstituer le déroulement d’une vie en s’appuyant sur le récit de Grégoire le Grand (540-604), moine devenu pape en 590, et dont le livre II des Dialogues est entièrement consacré à la vie de Benoît de Nursie, mais aussi en inscrivant les principaux événements dans l’histoire de l’Italie des Ve et VIe siècles, entre les années 480, celles de la naissance du saint, et les années 550-560, celles de sa mort. Sa biographie nous livre aussi des figures d’hommes et de femmes, religieux ou non, et nous laisse apercevoir des centaines d’autres, qu’il s’agisse de cénobites, de prêtres, d’évêques, de paysans et de citadins dont la vie est liée à la mise en œuvre de l’occupation monastique de Subiaco puis du Mont-Cassin.

Saint Benoît, Odon Hurel, éditions Perrin, 278 pages, 23 euros

A commander en ligne sur le site de l’éditeur

https://www.medias-presse.info/saint-benoit-odon-hurel/106642/