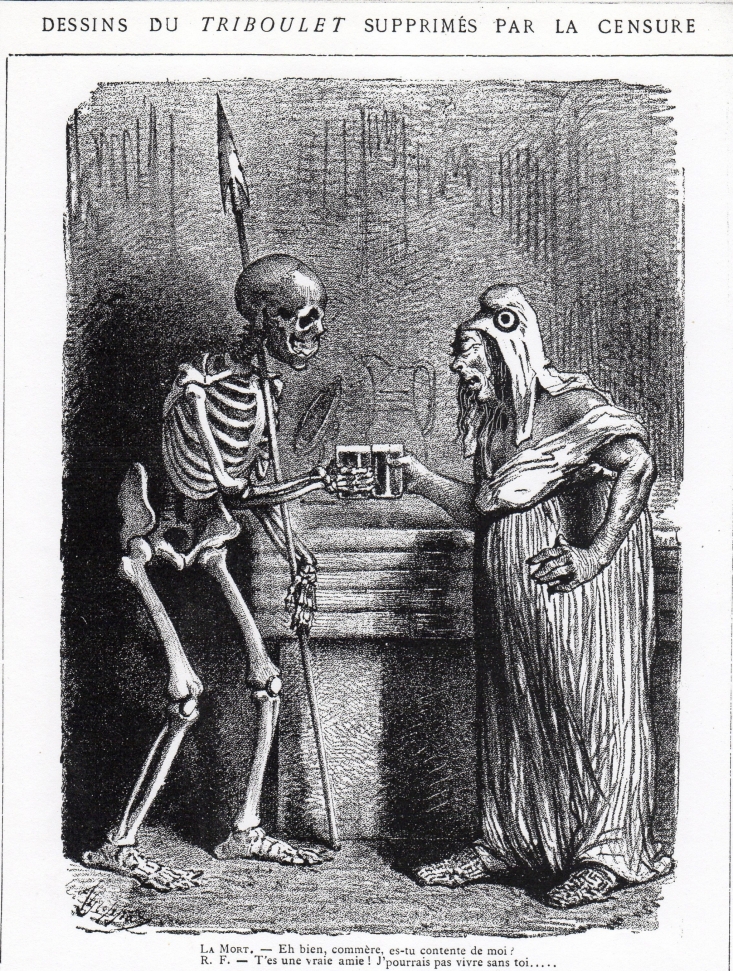

Placée par Platon, dans les Lois, parmi les quatre biens divins, la bravoure est dans toute pensée guerrière, l’un des principes moteurs de la victoire. Un texte de Stéphane Perez-Giudicelli, reproduit avec l'aimable autorisation de la revue Conflits.

Qu’est-ce que la bravoure ? Comment se définit le courage ? Les Grecs ont réfléchi à ces vertus, tout autant civile que guerrière. A travers le personnage d’Achille et l’action d’Alexandre, c’est toute une vision du courage et de la vertu humaine qui se donne à voir.