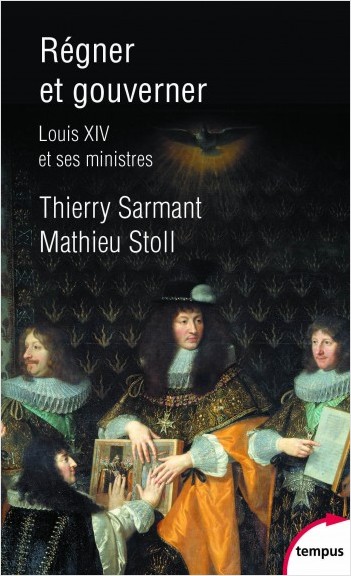

Thierry Sarmant, docteur habilité en histoire, est directeur des collections du Mobilier national. Mathieu Stoll, docteur en histoire, est conservateur en chef du Service interministériel des Archives de France. Ces deux anciens élèves de l’Ecole nationale des chartes co-signent ce pavé consacré à la façon de gouverner de Louis XIV.