culture et histoire - Page 471

-

Quand la France entre en révolution.

-

Loiret : Un vaste complexe rural gaulois et sa statuaire celtique mis au jour à Artenay

À Artenay, l’Inrap fouille un vaste secteur qui a révélé, d’une part, deux tombes d’époque néolithique dont l’une contient un riche mobilier et, d’autre part, un vaste complexe gaulois où ont été mis au jour de rares éléments de statuaire gauloise. Ce site ouvre exceptionnellement ses portes à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.

-

« Histoires » d'Hérodote

Au v· siècle av. J.-C., Hérodote, en retraçant les relations gréco-perses, a rassemblé une mine d'informations historiques et ethnographiques. " Il est bien le " père de l'histoire ".

L'AUTEUR

Hérodote naît à Halicarnasse, en Carie, sur la côte d'Asie Mineure, vers 485-484 av. J.-C., dans une famille grecque, mais dans une région où se mêlent Grecs et non-Grecs.

Quittant sa ville natale soumise au tyran Lygdamis, il s'installe à Samos, fréquente sans doute Athènes - où il donne lecture d'une partie de son œuvre vers 445 av. J.-C. Avec les Athéniens, il participe en 444-443 av. J.-C. à la fondation d'une colonie en Italie du Sud, Thourioi, à l'emplacement de Sybaris. Surtout, il voyage beaucoup, parcourt l'Égypte, la Cyrénaïque (partie orientale de l'actuelle Libye), la Phénicie, visite Babylone et la Mésopotamie, peut-être même Suse, centre administratif de l'Empire perse.

Il a sans doute atteint la Crimée et l'Ukraine, sans parler de ses périples à travers le bassin égéen, l'Italie du Sud et la Sicile.

Il rencontre de nombreux acteurs des guerres médiques ou leurs descendants, des deux bords. Il vit assez longtemps pour connaître les débuts de la guerre du Péloponnèse (431-405 av. J.-C.) et meurt vers 425 av. J.-C.

par Maurice Sartre Professeur à l'université de Tours

L'OEUVRE

Le titre de l'œuvre d'Hérodote, Historiai, signifie « Enquêtes » - nous en avons fait « Histoires » - : c'est le bilan de ce qu'il a vu et entendu par luimême. Hérodote annonce son objectif dès les premières phrases de l'ouvrage : relater les hauts faits tant des Grecs que des Barbares (notamment des Perses) afin que la mémoire ne s'en perde pas. Il compte exposer l'origine de leur conflit, qui a culminé dans les guerres médiques de 490 et 481-479 av. J.-c.

Le fil directeur est donc une histoire de la longue durée des relations gréco-perses. Mais Hérodote évacue rapidement les temps les plus lointains pour commencer son récit avec la conquête de l'Asie Mineure par l'un des rois de la région, Crésus, puis, surtout, par le vainqueur de ce dernier, Cyrus le Grand (546 av. J.-c.), le fondateur de l'Empire perse. Hérodote poursuit ce récit jusqu'à la délivrance de Sestos par les Grecs dans l'hiver 479-478 av. J.-c., à la fin de la deuxième guerre médique.

L'œuvre, cependant, dépasse de loin ce cadre chronologique. Car elle comprend des digressions parfois très développées qui permettent à Hérodote de brosser l'état d'un peuple, d'une cité, d'en raconter l'histoire plus ancienne, d'en évoquer les particularités saillantes.

Hérodote constitue ainsi un formidable recueil de données historiques et ethnographiques. A l'occasion de la conquête de Cyrène (en Libye) par les Perses vers 525 av. J.-c., il se lance dans un long récit des origines de cette fondation coloniale grecque. Darius l'' (522-486 av. J.-c.) lance-t-il une expédition au nord du Danube ? Hérodote expose par le menu les mœurs des Scyttes, ses adversaires. Quant à l'Egypte, l'expédition du roi perse Cambyse en 525 av. J.-c. donne à Hérodote l'occasion d'une description qui occupe la totalité du livre II et une partie du livre III.

La trame des relations grécoperses ne peut être pour autant réduite à un prétexte car, sur ce point, Hérodote défend des thèses précises : l'un de leurs moteurs serait le désir de vengeance qui anime les rois perses. Ainsi, la première expédition contre les Grecs, (491-490 av. J.-c.) viserait Erétrie et Athènes, seuls soutiens des Ioniens durant leur révolte de 498 av. I-C. contre les Perses - l'Ionie, sur la côte d'Asie Mineure, avait été soumise par les Perses dès 546 av. J.-c. La seconde expédition, celle de Xerxès en 481-479 av. J.-c., aurait dû effacer l'humiliation essuyée par les Perses à Marathon (490 av. J.-c.).

Hérodote voit dans les succès de Marathon, Salamine (480 av. J.-C) et Platées (479 av. J.-c.) la principale cause de la puissance d'Athènes, dont il fut le spectateur attentif mais muet: il revenait à Thucydide, plus jeune d'une génération, d'en être l'historien.

QU'EN RESTE-T'IL?

Quelques formules d'abord qui ont trayersé les siècles (" L'Egypte est un don du Nil "). l'œuvre d'Hérodote apporte une mine irremplaçable de renseignements dans les domaines les plus divers, et il est souvent le seul à avoir conservé la trace d'événements essentiels.

Certes, on ne prend plus pour argent comptant tout ce qu'il dit, et l'on estime que son souci de placer Athènes au centre des guerres médiques reflète la propagande athénienne justifiant l'impérialisme ultérieur de la cité. De même, il utilise des procédés de composition qui déforment les faits pour les soumettre à des schémas divisant le monde entre Grecs et Barbares.

Hérodote n'en reste pas moins d'une lecture passionnante par la variété et la richesse de ses informations, son goût du concret, la place primordiale qu'il accorde aux hommes et aux réalités plutôt qu'aux mythes, ses efforts pour comprendre les raisons de l'action, la sympathie qu'il éprouve pour les Barbares autant que pour certains Grecs.

Moins directement historien du politique que Thucydide, il mérite cependant pleinement son titre de « père de l'histoire ».

Édition bilingue par PhilippeErnest Legrand, Paris, Les Belles Lettres, 10 vol., 1942-1954.

L' HISTOIRE: N' 264 avril 2002

-

Aux grands hommes la patrie reconnaissante ?

(L’apothéose d’Homère, Ingres, 1827)Le Président de la République, François Hollande, a annoncé son désir de faire entrer au Panthéon Germaine Tillion, Geneviève Anthonioz De Gaulle, Pierre Brossolette et Jean Zay. Tous quatre furent résistants et deux furent tués durant la guerre.

Jean Moulin, en entrant au Panthéon, faisait passer avec lui dans la mémoire nationale tous les résistants, toute cette armée des ombres. Quelle est l’utilité de faire panthéoniser de nouvelles figures de la résistance ? Et pourquoi elles ? Des martyrs il y en eut d’autres.

-

Voltaire antisémite

Dans un livre paru chez Kontre Kulture, l’historienne Marion Sigaut a brillamment démonté l’imposture qu’est Voltaire, ce “philosophe des Lumières”. C’est encore chez Kontre Kulture que sort un pamphlet intitulé Voltaire antisémite signé par un certain Félix Niesche. Sous ce pseudonyme se cache un vieil anarcho-marxiste… nietzchéen qui ne peut s’empêcher de critiquer le catholicisme et les catholiques, modernistes comme traditionalistes. Sans surprise, c’est encore le cas dans cet ouvrage.

-

Les avatars chrétiens de Wodan après la conversion des Germains

[ci-dessus : Fidus, Schwertwache, 1895]

Wodan était l'une des principales figures divines au temps de la christianisation des Germains. Il était le dieu qui donnait la sagesse aux hommes. Il était aussi le dieu des guerriers et des héros tombés au combat. Son importance était grande parmi les Germains comme le prouve la formule d'abjuration que les convertis devaient prononcer avant de recevoir le baptême. En effet, les Germains, comme tous les païens, avaient d'innombrables dieux et la formule n'en reprend que 3 : Donar (Thor), Ziu (dieu primordial indo-européen ; Zeus et Ziu ont la même racine) et Wodan lui-même. -

La Golden Dawn, l'ordre hermétique de l'aube dorée

-

Ermengarde de Narbonne (1127 ? – 1196)

Une biographie d'Ermengarde de Narbonne, éminente figure politique de l’Occitanie médiévale et protectrice des troubadours.

« A mon Tort-n’avetz en Narbonne

J’envoie mes Salutations, bien qu’elle soit loin,

Et qu’elle sache que je la verrai bientôt

Si de plus grands dessins ne me gardent pas au loin.

Que le Seigneur qui a créé toute chose

Conserve son corps tel qu’il l’a fait,

Qu’elle maintienne mérite et joie vraie

Lorsque tous les autres les abandonnent. »Ces quelques vers furent rédigés durant le XIIe siècle par le ménestrel Peire Rogier (The Poems of the Troubadour Peire Rogier, Peire Rogier, Derek E. T. Nicholson, Manchester University Press, 1976). Le poète rend hommage à un personnage fictif, « Tort-n’avetz », qui n’est autre que la vicomtesse Ermengarde de Narbonne, éminente figure politique de l’Occitanie médiévale et protectrice des troubadours. Bien que son nom soit quelque peu tombé dans l’oubli, Ermengarde de Narbonne a joué un rôle majeur sur l’échiquier politique complexe que constitue l’Occitanie au Moyen Âge. Pourtant, rien ne prédisposait la vicomtesse à ce statut.

-

La nation française, tentative d'une définition. Partie 1 : Une nation plurielle contre la Nation jacobine.

La prochaine élection présidentielle va-t-elle relancer l’éternel débat sur la nation et sa définition, certains souhaitant substituer au drapeau tricolore l’étendard étoilé de l’Union européenne, tandis que d’autres voient dans ce dernier un véritable blasphème à la République, y compris un Jean-Luc Mélenchon qui y reconnaît une opposition de principe entre nation laïque et Europe chrétienne ? En fait, ce débat mérite d’être abordé et toujours renouvelé car, par nature, si la nation est un « être », elle est donc également vivante et mortelle à la fois.

-

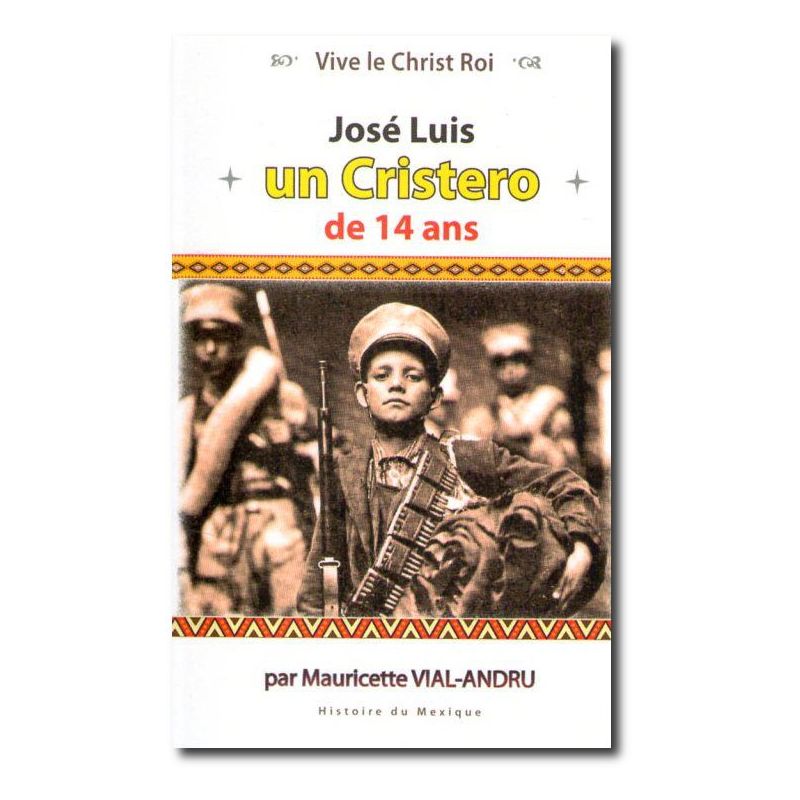

Les Cristeros, croisés du XXe siècle, racontés par Mauricette Vial-Andru

Mauricette Vial-Andru, auteur de nombreuses biographies de vies de saints, notamment écrites pour la jeunesse, s’est aussi penchée sur l’épopée des Cristeros.

L’association Terre & Famille lui a demandé de faire une conférence sur ce sujet, dont voici l’enregistrement vidéo.